Passeios infantis e gáudios gastronômicos

Na avenida Água Branca havia uma fábrica da Companhia Antárctica, produtora de cerveja, dirigida por um alemão chamado Herr Wenzel, conhecido da Fräulein Mathilde e bem mais velho do que ela. Era um homem de altura mediana, grande bigodeira, cabelos um tanto ondulados e abundantes, sobrancelhas grossas e muita segurança de si mesmo, como era próprio ao estilo alemão do tempo do Kaiser.

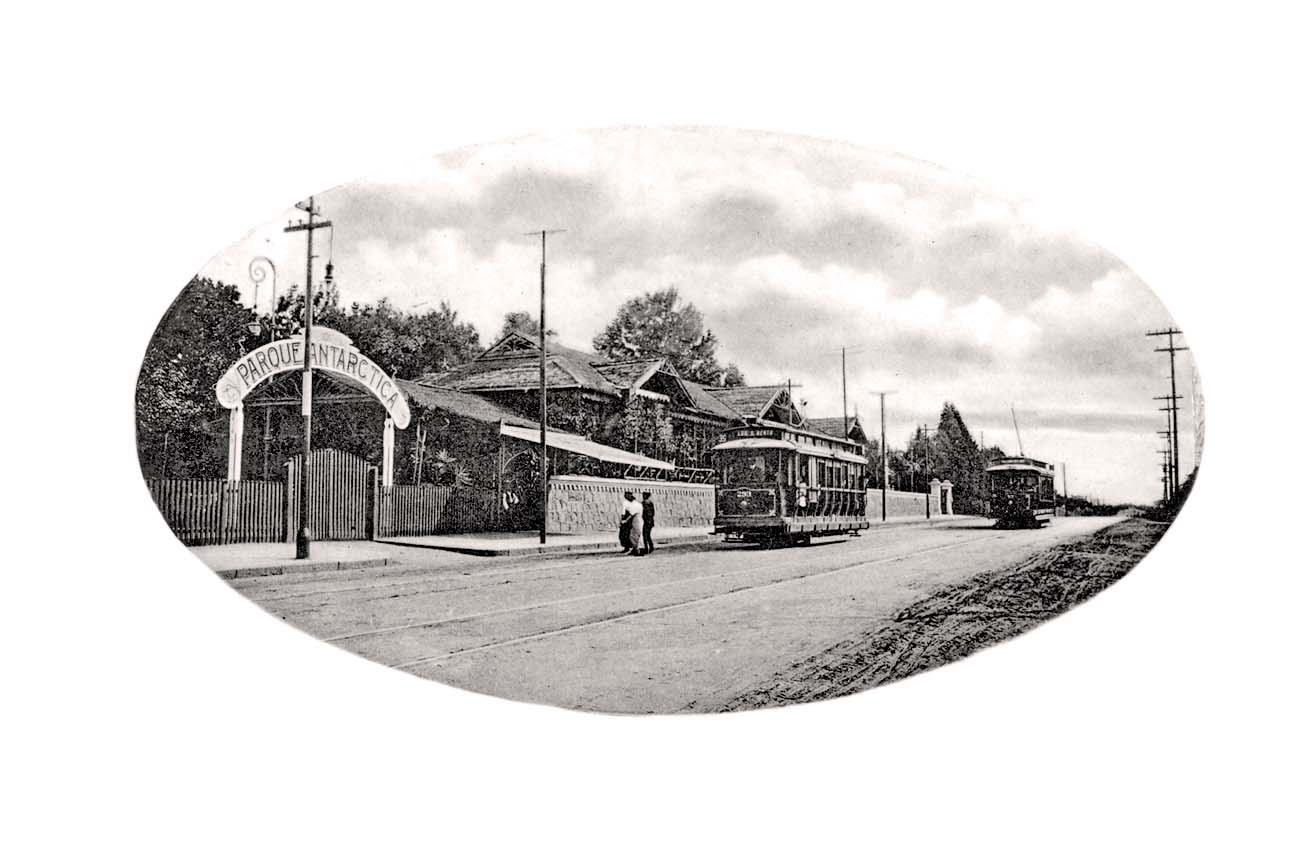

Em frente à fábrica, a Antárctica havia comprado um terreno onde fez um parque aberto ao público, chamado também Parque Antárctica. Havia ali um restaurante, onde se vendiam sanduíches populares e sobretudo uma enorme quantidade de bebidas, naturalmente as da Antárctica, mas também licores importados, que enchiam as prateleiras.

Os domingos no Parque Antárctica

Aos domingos de manhã tomávamos o bonde – ou vários táxis, de tipo berliette, cujos pára-lamas davam a impressão de que iam cair a qualquer momento – e íamos passear nesse parque. Tudo nele era muito bem plantado e organizado ao modo alemão, com alamedas arborizadas, gramados colossais e bonitas flores, tendo inclusive roda-gigante, gangorras, campo de croquet e uma casinha para as crianças. O ar era muito puro e podia-se correr à vontade. Depois de muito brincar lá, em certa ocasião resolvemos que cada um atribuiria a si uma parte do parque como “reino próprio”.

Aos domingos de manhã tomávamos o bonde – ou vários táxis, de tipo berliette, cujos pára-lamas davam a impressão de que iam cair a qualquer momento – e íamos passear nesse parque. Tudo nele era muito bem plantado e organizado ao modo alemão, com alamedas arborizadas, gramados colossais e bonitas flores, tendo inclusive roda-gigante, gangorras, campo de croquet e uma casinha para as crianças. O ar era muito puro e podia-se correr à vontade. Depois de muito brincar lá, em certa ocasião resolvemos que cada um atribuiria a si uma parte do parque como “reino próprio”.

Uma descoberta: o “Baltasar”

Era um dia de sol, desses em que a natureza parece calcinada. Eu tinha a impressão de que o chão ejetava calor sobre mim, o que eu detestava! Notava também a superabundância de insetos e via nisso um fenômeno que, subconscientemente, eu considerava revolucionário, pensando: “Como é que esses insetos saem das camadas obscuras para as quais eles foram criados e vêm perturbar-me a mim, homem, que fui feito para viver ao ar livre e calcar com os meus pés a terra onde eles se refocilam? Isto é contra as hierarquias…”.

Era um dia de sol, desses em que a natureza parece calcinada. Eu tinha a impressão de que o chão ejetava calor sobre mim, o que eu detestava! Notava também a superabundância de insetos e via nisso um fenômeno que, subconscientemente, eu considerava revolucionário, pensando: “Como é que esses insetos saem das camadas obscuras para as quais eles foram criados e vêm perturbar-me a mim, homem, que fui feito para viver ao ar livre e calcar com os meus pés a terra onde eles se refocilam? Isto é contra as hierarquias…”.

Na correria, encontrei de repente uma espécie de “ilha” redonda numa encruzilhada dos caminhos, sombreada por um conjunto de árvores chamadas ficus, muito bem copadas com folhas miúdas. O chão era coberto por um musgo aveludado. Aquele frescor, aquela penumbra e aquela natureza verdejante que “cantava” e “brincava” no seu isolamento, distinta em relação a todo o resto, deixou-me encantado! Pensei: “O ambiente ensolarado, a poeirada ordinária com a bicharada revoltada, fiquem por lá! Aqui estou eu dominando a natureza como um rei, e protegido por ela como por um pálio. Este é o meu lugar!”. Então declarei: “Isto é meu!”.

Olhei para os meus companheiros: estavam debandados à procura de outros lugares e nem compreenderam por que eu quis permanecer ali. Deixei-os sair! Fiquei pensando e decidi que aquele lugar se chamaria “Baltasar”. Por quê? Não sei… Talvez fosse em honra ao rei bíblico que eu tinha visto desenhado de modo muito prestigioso num livrinho de História Sagrada. Ele recebia a minha pueril admiração por causa da sua coroa pontuda…

Olhei para os meus companheiros: estavam debandados à procura de outros lugares e nem compreenderam por que eu quis permanecer ali. Deixei-os sair! Fiquei pensando e decidi que aquele lugar se chamaria “Baltasar”. Por quê? Não sei… Talvez fosse em honra ao rei bíblico que eu tinha visto desenhado de modo muito prestigioso num livrinho de História Sagrada. Ele recebia a minha pueril admiração por causa da sua coroa pontuda…

Voavam borboletas azuis e prateadas dentro do “Baltasar”, deixando-me fascinado. Eu procurava caçá-las com minha rede, sozinho – já que as meninas se aplicavam pouco a isso –, mas eram insetos renitentes… Não conseguia apanhá-las!

Depois, com o maturar do tempo, voltava-me à mente com freqüência a recordação dessas impressões e eu pensava: “Aquele frescor e aquele conjunto me falam de um valor mais alto do que a soma de todos os aspectos do ‘Baltasar’. Aquilo remete para algo de mais elevado. É como se houvesse ali a presença de um ser etéreo e impalpável, superior a mim e a todas essas coisas, com as quais ele não se confunde e do qual elas não são senão um símbolo que, de certa maneira, atua sobre mim. Não sei quem é esse ser, mas em tudo isso a minha alma precisa aprofundar-se…”.

No restaurante do parque

No fim da manhã, depois de havermos corrido de um lado para outro, a Fräulein nos levava para fazermos uma visita ao Herr Wenzel. Ele aparecia com um casal de cachorrinhos dackel marrons, baixinhos, de orelhas grandes e patinhas curtas, que eu achava muito simpáticos, por serem limpos e de pêlo quase sedoso. Ele então cumprimentava a Fräulein, dava-lhe o braço e saíam andando. Atrás deles iam os cães seguindo os passos do dono, com pequenos guizos que faziam: “blim-blim, blim-blim” e depois nós três. Ora eu dava o braço a Rosée, ora a Ilka, e assim se formava um cortejo… A criança que ficava de fora – uma das duas meninas – caçoava e debicava dos outros dois que, por sua vez, ficavam sentidos e “levantavam o nariz”.

Eu gostava de participar intensamente daquilo, sem deixar de observar e de analisar os ambientes e os costumes.

O nosso passeio acabava numa comedoria no restaurante, nos dias em que este permanecia quase vazio, pois, em geral, nós não o freqüentávamos quando ele se enchia de gente. Havia ali estantes cheias de vinhos estrangeiros e uma mesa de mármore branco ordinário, com uma série de presuntos e salames, onde um empregado, provavelmente alemão também, preparava sanduíches para as crianças que os desejassem. Eu, naturalmente, os queria sempre!

Os garçons permaneciam às vezes desocupados, pela falta de fregueses e, então, o dono do bar começava a dar-lhes serviço, chamando-os de “senhor”:

– Sr. Fulano, o sr. já limpou o lado de trás das prateleiras, onde estão os vinhos? Desconfio que não…

O homem tartamudeava qualquer coisa e ele continuava:

– Vou ver.

Subia a escada e ordenava:

– Traga o seu pano e limpe direito!

Ele obrigava o pessoal a trabalhar o dia inteiro, para que o bar se apresentasse flamante de limpeza, o que, evidentemente, era um atrativo para os clientes. Ele comandava como um Chefe de Estado:

– Sr. Sicrano…! Olhe aqui! Pegue aquele presunto e transfira para lá!

Eram atos de autoridade e de poder que os garçons cumpriam com uma espécie de solicitude respeitosa, mesmo quando eram preguiçosos. A responsabilidade daquele homem me chamava a atenção.

Enquanto estávamos sentados, eu olhava aquela quantidade de garrafas de muitas cores e formas, percebendo, pelos diversos nomes, que eram de várias procedências.

Era evidente que, se eu quisesse beber alguma daquelas bebidas alcoólicas, a Fräulein não o permitiria. Então eu analisava e fazia conjecturas sobre os gostos delas, pensando nas futuras delícias que eu teria quando fosse homem e não estivesse mais sujeito ao jugo da Fräulein; eu iria sozinho ao Parque Antárctica, sentar-me-ia, mandaria vir sanduíches em quantidade – com muita manteiga, naturalmente – e depois pediria algumas bebidas, como licor de cacau, que eu julgava ser uma delícia, mas também uma água mineral que vendiam ali, chamada Apollinaris.

Eu a imaginava quase militar, tendo em vista o padrão de todas as coisas alemãs a que eu estava habituado, parecendo-me que o Kaiser devia gostar daquela água. Olhava-a e pensava: “Apollinaris, Apollinaris… Como deve ser gostosa! As bolinhas de gás devem ser gordonas e devem estourar na língua de modo delicioso! Certamente é picante e forte: ao tomá-la, arranha a garganta… Uma água contra a qual se deve lutar! Que coisa boa! Viva a água Apollinaris!”.

Nessas horas, eu me sentia feliz por minha inocência e por estar com a consciência completamente tranqüila, sem combates interiores. Era a alegria de um menino puro, sentado num restaurante depois de um corre-corre e imaginando formas inocentes de felicidade, enquanto fazia uma ligação simbólica entre os sabores, os odores e os aspectos das coisas, para formar idéias sobre elas.

Uma pitoresca banda de música

Em certas ocasiões, chegava ao parque um grupo de músicos, que ocupavam o coreto central e começavam a afinar os instrumentos. O maestro comparecia com um majestoso atraso e todos eles se levantavam. Ele fazia uma reverência para o pequeno público, como se estivesse cumprimentando reis, voltava-se para os músicos, que já estavam sentados, e fazia uma “cena” com a batuta, como quem dissesse: “Agora, todas as harmonias que sopram pelos ares, vinde a mim e recolhei-vos aqui, às minhas ordens!”.

Quando começavam a tocar, fazia-se silêncio na praça. A música ia aumentando e o maestro ia se “inflando”… Ao terminar, estrugiam os aplausos e ele “nadava” no seu triunfo! Era uma bandinha insignificante, mas o público assistia àquele concerto com muita compenetração…

Correndo atrás das borboletas

Quantas vezes, com Rosée e meus primos, fui caçar borboletas no Pacaembu!

Em certos dias, tomávamos o automóvel e, em poucos minutos, íamos da alameda Barão de Limeira, passando pela rua Albuquerque Lins e descendo a alameda Barros, até o Pacaembu. Ali continuávamos a pé através do campo. O terreno não estava ainda urbanizado por inteiro e permanecia cheio de vegetação silvestre, sem ser propriamente mato. Viam-se até cabras pastando! No meio das plantas cresciam muitas flores, em torno das quais, no verão, esvoaçavam borboletas coloridas, que as crianças caçavam à mão. As azuis e prateadas, especialmente, deixavam-me enlevado! Era preciso apanhá-las com os dedos quando estavam com as asas voltadas para cima.

Apesar de não gostar muito de correr, eu saía em disparada atrás delas, seduzido pelo colorido brilhante, mas quase nunca conseguia apanhá-las. A borboleta tinha um primeiro susto e depois, elegante, levantava-se diante de mim e voava graciosa, como quem diz: “Pirralho idiota, você pensa que pode me pegar? Olhe aqui!”.

Então eu preferia deixá-las ir embora! Aliás, quando eu as alcançava, fazia-o tão sem jeito que morriam… Eu não tinha nem um pouco o nível do bom caçador de borboletas!

Mas aquilo era muito agradável, pela bela vegetação perto das casas bem construídas de um bom bairro que começava a aparecer; pelo sol batendo no meio de plantas floridas que exalavam um bom aroma; pelo capim gordura, felpudo e de um verde bonito. Tudo isso me lembrava uma cena de ambiente chinês, que tinha visto num livro para crianças. E, sempre encantado pelas cores, eu achava aquele passeio uma beleza!

Essa e outras maravilhas despertavam na minha alma o amor ao maravilhoso, o qual, por sua vez, inspirava-me o desejo do Céu.

A sublimidade e os gáudios gastronômicos

Em que momentos eu sentia que apanhava melhor essa espécie de mistério de sublimidade e de luz, que queria alcançar nas coisas?

A resposta revela uma peculiaridade singular: era sobretudo comendo. Como eu disse, algumas melodias causavam-me encantos, mas nunca com a intensidade dos que me eram proporcionados pela culinária. Isso, entretanto, não acontecia pelo mero gosto de comer – o qual, aliás, eu também tinha muito –, mas porque certos alimentos se me apresentavam conjugados com impressões muito elevadas, e eu tinha a sensação de que só as apreendia inteiramente comendo aquelas coisas.

Por isso, não hesito em dizer: fui sensível aos gáudios gastronômicos a prima pueritia mea [desde a minha primeira infância].

A Padaria Alemã

Às vezes, eu pedia a mamãe ou à Fräulein que me levassem a uma padaria localizada na rua Helvétia, perto da rua Barão de Campinas: a Padaria Alemã, dirigida por um suíço-alemão chamado Herr Max, homem enorme, calmo e sorridente. Ele me dava a impressão de que comia quase todo o pão que fazia, parecendo ele mesmo feito de massa de pão doce! Ele era cônico: a sua testa era estreita, o topo da cabeça era menor do que o queixo, o qual tinha uma papada grande, e o seu corpo ia prolongando-se em cone, para baixo… Nunca soube qual era o volume das pernas do Herr Max, pois ele sempre se achava atrás do balcão…Tinha o cabelo preto, curto, muito crespo, frisado, ordenadinho e puxado para frente, formando uma ponta. Ele certamente havia nascido junto a um pinheiral dos Alpes – dos mais pontudos! – e tinha sido criado com um leite muito nutritivo… Ele “reinava” em sua loja, com olhar tranqüilo e bonachão. Habituado a acompanhar a política internacional, conversava em alemão com a Fräulein Mathilde sobre a guerra e, naturalmente, sobre os progressos de Deutschland [Alemanha]… Faziam grandes previsões sobre o desenlace dos acontecimentos e sobre o futuro do Brasil, e ele dizia:

– Em todos os desertos da Arábia estão sendo plantados pés de café! De maneira que quando acabar a guerra, a Alemanha vai comprar café da Arábia.

Eu não achava graça naquela “palestra”, mas ficava impressionado e pensava: “Como podem plantar café no deserto da Arábia? Que bonito! Ele fala dos desertos da Arábia como coisa normal… Esse homem é inteligente!”.

Entretanto, o melhor de minha atenção não se aplicava a esses assuntos, mas à vitrine dos pães, que estava embaixo do tampo de vidro do balcão. Pães doces! Pães com geléia! Herr Max fazia uma série de modalidades de pão, mas não se tratava de pães comuns, desses para comer no almoço e no jantar… Eram sobretudo Milchbrötchen [pãezinhos de leite], finos, artísticos, de boa qualidade! Eu gostava também de analisar o movimento no fundo da padaria e sentir os aromas deliciosos, que inalava a mais não poder! De vez em quando, pensava: “Herr Max é colossal! Olha que pães ele consegue fazer! Que coisa boa! Eu não sou capaz disso! Vou admirar Herr Max!”.

Na hora da saída, eu dizia:

– Quero esse pão e aquele outro.

Eram “toneladas”! O padeiro empacotava-os e entregava-os à Fräulein. Muitas vezes eu escolhia uma espécie de pão muito gostoso, mais parecido com um bolo, chamado Streuselkuchen. Era feito com cerveja, coberto com açúcar e continha passas. Uma coisa magnífica!

Havia também um doce que imitava uma caneca de chope, com a espuma, feita de açúcar, transbordando! A asa era feita de uma outra matéria e tudo era comestível: espuma, asa e vidro… Era tão engraçado e bem feito, que eu brincava com ele, mas, quanto mais o olhava, mais tinha vontade de comê-lo.

Percebia que Herr Max tinha alegria quando eu comprava o pão. Para ele, eu constituía um ótimo “público”, pois aclamava os pães! E já “comia” com os olhos, pois estava proibido de comê-los na padaria ou na rua. Então, levava os pães com carícias, como quem leva um filho, e sentia uma enorme paz de alma depois de tê-los comido. Era algo extraordinário!

Parece-me que Herr Max morava ali mesmo com sua família. Ele possuía um verdadeiro senhorio, governando a padaria com uma calma e frutífera autoridade, própria à bonomia característica dos suíços e, evidentemente, mandando os seus pimpolhos para a escola alemã e fazendo-os freqüentar festas infantis de alemães… Ao lado do estabelecimento havia uma entrada pavimentada como uma rua, com estacionamento interno, para os veículos que vinham buscar os pães, pois creio que ele os vendia a outras lojas. Desconfio que aquilo era especialmente destinado aos “teutófonos” de São Paulo…

Mas o que eu via em Herr Max? Em primeiro lugar, a dignidade de ser padeiro. Ele tinha a satisfação de oferecer pães finos para o bom atendimento da freguesia, sentindo que nisso realizava uma obra-prima a qual valia muito em si mesma. No fundo, ele tinha a idéia – certamente não explícita – de que uma obra-prima, em qualquer campo, tem semelhança com certo Absoluto que, em última análise, é Deus. E que, portanto, ele se punha em nexo com esse Absoluto fazendo seus pães e sentir-se-ia rebaixado se não os fizesse, pois via nisso um dever moral. Se algum homem, por razão de lucro, lhe sugerisse fazer um pão fraudulento, com ingredientes inferiores, ele recusaria, porque isso o transformaria num falsário em relação a algo muito digno, que eram seus pães doces.

Em segundo lugar, ele gozava da felicidade de sentir que as coisas funcionavam bem. Não apenas pelo encanto de fazer o pão, mas pelo gosto da organização. E se lhe oferecessem uma diminuição na ordem, com a intenção de fazer render mais os negócios, ele não quereria e detestaria isso como uma indignidade, pois a probidade era um elemento fundamental para que a sua vida não fosse uma fraude. Ele era metafisicamente tão sólido, quanto era comercialmente firme.

Cerejas e violetas cristalizadas

Certa vez tive um cruel desapontamento. Havia uma confeitaria na rua 15 de Novembro, esquina da rua da Quitanda, chamada Quirial, que só vendia balas estrangeiras, sobretudo francesas… e deliciosas. De vez em quando, eu ia com alguém da família à Quirial, escolhia alguma coisa e me regalava. Havia ali uns recipientes de cristal com o tampo fechado, transparentes, muito bem lavados e cheios de balas ou – delícia das delícias! – cerejas cristalizadas. E outros continham algo que depois passou de moda: violetas cristalizadas. Eu também era louco por açúcar cristalizado, gostando dele mais do que de chocolate. Tinha a impressão de estar “comendo beleza”!

Eu gostava muito das cerejas e era esse o “imposto” que eu cobrava quando íamos à Quirial. Quanto mais me dessem, mais eu comeria… Por quê? Pela cor vermelha, símbolo para mim da vitalidade, da ação, do êxito, das coisas que dão certo e, além do mais, eram muito gostosas. Mas também tinha vontade de comer violetas, achando que deviam ser uma maravilha, pois havia essas flores no jardim de casa e, como me agradava muito o seu aroma, pensava que o sabor delas devia ser excelente.

Certo dia, então, pedi e obtive um pacotinho de violetas. Logo coloquei uma na boca, pois eu costumava comer ali mesmo. Era um bluff, muito diferente do que eu imaginava… Aquelas pétalas deram-me a sensação horrorosa de pano, o que me produziu um embaraço enorme para mastigar e engolir. Absolutamente não gostei! E, num momento em que a pessoa da família que me acompanhava não via, joguei fora a violeta…

Uma intervenção no cinema

Os membros da família notaram, pelos meus discursos feitos no guignol de Paris, que eu possuía alguma propensão para falar em público, e isso os levava a achar que eu teria no futuro alguma facilidade para a oratória. Entretanto, essa tendência ocasionava, às vezes, episódios que provocavam para a família situações incômodas…

Cinema de são Pulo – inicio sec. XX

Cinema de são Pulo – inicio sec. XX

O cinema começava a ocupar a vida das pessoas, exercendo exatamente o papel que tem hoje a televisão. Havia, por exemplo, uma família tradicional, muito amiga da minha, que reservava lugares para todas as noites do ano, a fim de não ter dificuldade de procurar assentos, já que às vezes o cinema se enchia. Os filmes não tinham som, mas apareciam letreiros quando os atores falavam, para que o público pudesse acompanhar a trama. Antes de se iniciar a fita, enquanto as pessoas vinham chegando, a orquestra executava músicas exprimindo uma alegria festeira e superficial, dando a entender que a vida moderna era constituída apenas de prazeres e não valia a pena viver senão para dar gargalhadas, pois o contrário seria um sacrifício. A humanidade só existiria para rir…

Rua Barão de Itapetininga

Na rua Barão de Itapetininga havia um cinema, pertencente a uma sociedade da qual o meu tio Américo era membro. Ele então tinha o direito de levar a família para assistir aos filmes gratuitamente, ocupando, às vezes, uma ou duas frisas. Recordo-me de que, pouco tempo depois de nossa chegada da Europa, esse tio foi almoçar em casa e, no fim da visita, disse:

– Eu vou agora ao cinema. Por que vocês não vêm comigo, para assistir a uma fita muito adequada para as crianças?

Mamãe aceitou, levou a criançada e ocupamos um bom camarote em frente à tela. Nesse filme aparecia uma mulher com saia rodada e chapéu enorme, que andava com seu filhinho num mato fechado, com muito receio e levando uma grande mala quase vazia. Em certo momento ela a abriu, suspendeu o menino e colocou-o dentro, para protegê-lo contra os bichos – ou para que ele não corresse de um lado para outro – e afastou-se no mato, deixando a tampa aberta. Não me lembro do enredo, mas devia ser para pedir socorro, buscar água num riacho ou colher algumas frutas… Demorou um pouco em retornar e então passou uma onça, bateu na mala e a tampa desta fechou-se. Isso foi a salvação da criançinha, pois senão teria sido devorada! A fera cheirou um pouco a mala e afastou-se.

Cinema de são Pulo – inicio sec. XX

Daí a algum tempo voltou a mãe solicitamente, viu as pegadas da onça no chão e começou a correr de um lado para outro, aflitíssima, à procura do filho e concluindo precipitadamente que ele não estava na mala, pois não era bastante forte para sair por si, nem para alcançar a tampa e fechá-la… Apavorada, pensando que ele fora comido, não teve a ideia de abrir a mala, onde ele talvez já tivesse falta de ar…

As senhoras usavam o cabelo comprido naquele tempo. Ela mesma possuía uma verdadeira construção capilar em cima da cabeça e punha a mão naquela “juba”, fazendo gestos exagerados que denotavam uma aflição tremenda, enquanto a orquestra tocava e o público torcia. Era o suspense da fita!

Eu, que estava acompanhando a cena, vi aquilo, fiquei com pena dela e pensei: “Essa mulher não sabe que o filho está dentro da mala”. Então, não tive dúvida! Levantei-me rapidamente, pus-me de pé na cadeira e fiz uso da palavra, em voz alta, com toda a naturalidade:

– Minha senhora, não se aflija, não se incomode! Seu filho está dentro da mala!

Uma gargalhada sacudiu o cinema inteiro… O filme passou do trágico para o ridículo! Era um pirralho perturbando a projeção cinematográfica. Não tinha propósito! A intervenção era altamente inoportuna… O público divertiu-se, mas eu era tão sério que não percebi estarem rindo de mim nem entendi porque todos riam…

Alguém reclamou:

– Fique quieto! Está perturbando!

Então entendi haver sido a causa do riso, mas não compreendi por que, uma vez que eu tinha dito uma coisa tão “razoável”… “Claro!” pensava eu. “Se a senhora está aflita por não encontrar o filho, eu a aviso para liqüidar esse caso! Acaba a fita logo. Pronto!”. Aliás, não me incomodei nem um pouco por ter provocado o riso de um cinema inteiro! Mas mamãe imediatamente me segurou, e ouvi sua voz no escuro:

– Filhinho, não faça isso! Não se deve falar no cinema!

Eu respondi com o meu vozeirão grosso:

– Por que não, mamãe? É para ajudar a mulher!

Novas gargalhadas na platéia… Ela insistiu:

– Meu filho, o que é isso? Fique quieto!

– Mas é natural! Vamos tirar a mulher dessa aflição! Senhora, abra a mala, que a criança está lá dentro!

– Mamãe depois explica para você. Agora você fique quietinho!

E todo o público continuava rindo…

Afinal, ela conseguiu fazer-me calar, zangando-se um pouco comigo. Mais tarde, percebendo o aspecto engraçado do episódio, ela gostava de narrá-lo… De fato, tratava-se de uma fita mal composta, pois a mulher da cena só podia tomar uma atitude razoável: abrir a mala para ver se a criancinha estava dentro. Então, não havia razão para aquela atitude de desespero!

Entretanto, nesse caso transpareceu algo que fazia parte da matriz do meu pensamento: a lógica e o senso diretivo. Eu tinha a convicção de que as coisas devem transcorrer bem. Por isso, se eu presenciasse algo de errado, deveria intervir e retificar o erro. Evidentemente, por ser tão pequeno, tive o engano de não fazer uma distinção entre a cena do filme e a realidade da vida, mas, por isso mesmo, queria resolver o caso.

Aprendendo a degustar o Cointreau

Em certas noites frias, ao sairmos do cinema com os nossos primos, íamos à casa deles, onde o meu tio mandava servir Cointreau para todos, com o pretexto do frio… Era uma bebida muito gostosa, mas, sendo eu ainda pequeno, sentia um verdadeiro incêndio ao contato do licor com a minha língua e pensava: “O que é isto? Uma agressão lingual! Estou engolindo uma chama!”.

Entretanto, depois refletia: “Mas, eu não sou civilizado? Se todo o mundo gosta disso, como pode ser que eu não esteja gostando? Tenho de me dominar e adaptar-me! Vou observar o meu tio degustando o Cointreau”.

Ele bebia aos poucos e saboreava cada golinho, de modo que eu depois tomava o meu gole tentando encontrar o mesmo que ele apreciava. Assim compreendi o Cointreau.

Mais tarde percebi que, em certas ocasiões, ao contemplar uma pessoa que vê algo com espírito sobrenatural, nós também somos convidados pela graça a olhar aquilo com esse mesmo espírito.

No circo, defendendo os Mandamentos

Naquele tempo, eram muito apreciados os espetáculos de circo de cavalinho e de prestidigitação para as crianças. Havia, entre outras coisas, cartolas das quais saíam laranjas, trenzinhos e outros objetos. As crianças ficavam pasmas e entusiasmadas, batendo palmas com energia.

Em certa ocasião, minha mãe levou-me a um circo com outras pessoas da família e tomou uma frisa. Como era o costume, minha irmã sentou-se à direita dela e eu, à esquerda. Em certo momento, um homem anunciou o início do espetáculo do Carroussel. Fez um sinal e, então, entraram uns dez cavalos na pista do circo, ajaezados com material que de longe parecia luxuoso e sobre cada um deles vinha sentada uma dançarina, não muito bem vestida, guiando o cavalo com destreza.

O diretor da apresentação, no centro da cena, batia um chicote no chão, fazendo-o estalar. As dançarinas pulavam, ficavam em pé sobre os cavalos e faziam algumas acrobacias, enquanto estes trotavam, girando. Eu não entendi bem qual era a graça daquilo e perguntei a mamãe:

– O que são essas mulheres?

– São dançarinas.

– Dançarinas…?

Dias antes, alguém estava me ensinando os Dez Mandamentos da Lei de Deus, e eu havia compreendido todos, exceto dois: não sabia o que significava “pecar contra a castidade” e “cobiçar a mulher do próximo”. Vagamente entendia que “cobiçar a mulher do próximo” era o seguinte: um homem casou-se com uma mulher feia, viu uma mulher bonita e desejou casar-se com ela… Então havia perguntado:

– Mamãe, o que é “pecar contra a castidade”?

– Meu filho, pecar contra a castidade é andar vestido de modo incompleto, de maneira a deixar ver partes do corpo que não devem aparecer. Quando uma mulher se decota demais, usa mangas muito curtas ou saias que não chegam até o tornozelo, peca contra a castidade.

– Está bem.

Eu não tinha idade para ouvir outra coisa. Não entendi o mal que havia naquilo, mas se era proibido por um Mandamento, devia ser pecado.

No circo, ao perceber que as dançarinas estavam muito decotadas, olhei para mamãe e disse:

– Mamãe, essas mulheres estão pecando contra a castidade!

– Pssiu! Fique quietinho!

A minha voz era muito forte e grave, e todo o público em volta ouviu. Evidentemente, ela não quis dizer que estavam pecando, pois isso podia ser tomado como uma ofensa. Recordo que eu observei mamãe e pensei: “Ela nem se move! Permanece como uma estátua! Então, eu preciso falar mais alto, para ela dar uma ordem e acabar com isso!”.

E insisti:

– Mas, mamãe, elas não estão pecando contra a castidade?

– Filhinho, você fique quieto, deixe acabar isso e depois mamãe explica em casa.

– Mas é um pecado…

As pessoas que estavam em torno de nós deram risada, mas eu não percebi e pensei: “Este mundo apresenta incógnitas que ninguém entende…”.

No fim do espetáculo, todo o público batia palmas com entusiasmo, mas eu pensava: “Esses cavalos são mais fortes do que esse homem e essas mulhericas… Por que eles se sujeitam a permanecer trotando em círculo e, depois, ao receber outro sinal, saem todos em determinada direção? Que vantagem têm nisso?”.

Mais tarde, notei que mamãe contou o caso para outros membros da família, que acharam graça, mas não me disseram nada. Entretanto, no meu espírito estava presente um princípio muito firme: “Os Mandamentos não devem ser violados; há um deles que proíbe pecar contra a castidade e estar com certas partes do corpo despidas viola-o; ora, essas mulheres não estão bem vestidas. Elas estão ou não estão violando este Mandamento? Então, eu preciso denunciar: ‘Elas estão pecando contra a castidade! Estão violando um Mandamento! E fazem isso publicamente. São, portanto, mulheres insolentes e revoltadas. É necessário mandar parar isso e fazê-las descer dos cavalos!’ “.

Deixe uma resposta