A Primeira Comunhão

A atmosfera que cercava as Primeiras Comunhões em meu tempo de menino era muito especial, pois fora inspirada segundo a doutrina e a mentalidade do grande Papa São Pio X. Antes de instaurada a magna novidade da Primeira Comunhão para as crianças, a tendência corrente das pessoas era a de comungarem na idade adulta, sendo freqüente, por exemplo, que os noivos fizessem a Primeira Comunhão ao se casarem. Em conseqüência, dizia-se que as crianças não deviam se aproximar da Sagrada Eucaristia, por não terem o critério para comungar com o devido respeito e devoção.

O Papa São Pio X

São Pio X colocou a questão em termos diferentes: não se trata de saber o que a criança é capaz de pensar, mas é preciso considerar a sua inocência. De fato, se fôssemos proceder em função da capacidade de pensamento dela, não deveríamos batizá-la nos primeiros dias após seu nascimento, pois nessa situação ela ainda não raciocina. Entretanto, o Batismo é a ocasião para obter-lhe a graça santificante, a qual permanecerá nela; e assim a criança, logo no começo de sua vida intelectual, terá os auxílios necessários para ir pensando de acordo com a doutrina católica, e seus primeiros passos já serão fortalecidos pela vida sobrenatural.

O mesmo ocorre com a Primeira Comunhão. Se a criança sabe distinguir entre a hóstia consagrada e o pão; se compreende, que ao serem pronunciadas as palavras da Consagração, opera-se uma mudança de substância, passando verdadeiramente a estar ali Nosso Senhor Jesus Cristo em Corpo, Sangue, Alma e Divindade, então convém à criança comungar logo, pois em sua inocência ela possui excelentes condições para receber o Santíssimo Sacramento.

Dª Lucilia e as narrações da História Sagrada

Minha Primeira Comunhão, como também a de minha irmã e minha prima, foi no dia 19 de novembro de 1917. Eu tinha quase nove anos e, portanto, já estava largamente na idade recomendada por São Pio X. Até poderia ter sido mais cedo.

Deserto do Saara

De que modo mamãe me preparou para a Primeira Comunhão? A boa educação deve sobretudo proporcionar um ambiente para a virtude, mais do que propriamente dirigir a vida do educando. Acima de tudo, ela me preparou pela atmosfera que ela criava em casa. Sendo profundamente religiosa, ela irradiava a piedade e a devoção em todo o seu modo de ser; por exemplo, quando rezava, numa atitude de recolhimento, respeito e submissão, muito compenetrada da grandeza de Deus e de Nossa Senhora, com os quais ela estava falando. Esse ambiente, cheio de tradição, sustentava e favorecia minha inocência, meu afeto e minha confiança sem limites em mamãe, “embalando” minha alma com inúmeras graças e favores, que me levavam a amar aquela ordem de coisas com todo o coração.

A volta do filho pródigo (gravura de Gustave Doré)

Profeta Joel esculpido por Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho

Ela foi muito cuidadosa nessa preparação, mais do que em todos os outros assuntos. Alguém poderia imaginar mamãe dando-nos aulas de catecismo, mas não foi o que aconteceu. Ela era uma narradora exímia para crianças e nos deu lições de História Sagrada, do modo mais nobre e entretido que se possa conceber, mostrando a gravidade dos atos e a santidade dos personagens. Explicava todos os pormenores com tanta calma, paciência e entusiasmo, que eu tinha a impressão de ela estar vendo o que contava! Os personagens do Antigo Testamento eram apresentados como profetas grandiosos, não muito doces, mas categóricos. Mais tarde, quando eu vi as imagens dos profetas, esculpidas pelo Aleijadinho, lembrei-me dela e pensei: “Esses são exatamente os profetas que eu imaginava, quando mamãe começou a me falar deles”.

Terra Santa – Mar de Tiberíades na Galileia ou Lago de Genesaré.

A casta Susana e o Profeta Daniel

Lembro-me do episódio da casta Susana. Ela contava o caso com muita dramaticidade, mas também com grande serenidade, envolvendo completamente os ouvintes. Recordo também o modo de mamãe pronunciar certas palavras. Ela dizia: “Mar de Tiberíades…” – cujo nome provinha do imperador romano Tibério – e eu tinha a impressão de ver as ondinhas do mar… É verdade que ela imaginava a terra Santa um tanto lendariamente, descrevendo, por exemplo, os desertos da Palestina como sendo semelhantes ao Saara, quando, na realidade, eles não me parecem ter o aspecto poético desse famoso areal.

O meu livro de História Sagrada tinha resumos da Bíblia acompanhados de desenhos para as crianças entenderem as narrações. Essas ilustrações mostravam certo tipo de homem que realmente representava, de algum modo, o perfil da grandeza bíblica do Antigo Testamento; e deixaram em meu espírito uma certa imagem – confirmada depois por muitos quadros ou iluminuras medievais – pela qual eu tinha a impressão de que aqueles patriarcas, profetas, sacerdotes, reis, juízes e guerreiros viviam num ambiente que possuía todas as características de uma grandeza primitiva.

Mamãe também falava muito da doçura de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora, apresentando-Os penetrantes de carinho, afabilidade e bondade; mas, ao mesmo tempo, quando dizia que Ele era bom, a palavra “Ele” dava-me a idéia de uma majestade augusta, divina, sacral e sem comparação com a majestade dos reis terrenos; mas sempre com a nota de um fundo de tristeza, pois a idéia da Paixão à qual Nosso Senhor estava destinado não abandonava a narração de mamãe. Eu percebia que tudo quanto Ele fazia era muito sereno, cheio de medida e de significado, com uma sabedoria que excedia de longe a de qualquer outra pessoa… Era a transcendência divina refletida na natureza humana, pela união hipostática do Homem-Deus.

Uma das minhas deliciosas “perplexidades” desses tempos deu-se nas primeiras vezes que ouvi parábolas do Evangelho: percebi haver ali certo charme, certa perfeição excelente e magnificíssima, dulcíssima, harmoniosíssima e cheia de significado que, entretanto, a análise literal das palavras não dava. Recordo a parábola do filho pródigo: é, no fundo, o casinho de um pai que tinha dois filhos, mas, narrado por Nosso Senhor, ele toma uma amplitude, uma sublimidade, uma sabedoria e uma universalidade extraordinárias!

Lembro-me de sentir em mim mesmo o operar da Fé. Só hoje compreendo o que então se passava: eu hauria aquelas verdades com tanta naturalidade e com aceitação tão inteira, que aquilo me parecia a própria evidência. De vez em quando, eu tinha apenas uma surpresa, mas sem sobressalto, como alguém que navega num belo rio e, de repente, numa volta, vê surgir um novo panorama e exclama: “Oh! Que bonito! Não pensava encontrar tanta beleza! Que magnífico!” Assim era o estado de minha alma.

Depois, eu olhava a imagem do Sagrado Coração de Jesus no oratório do quarto de mamãe. Não me punha interrogação nenhuma, mas acreditava inteiramente e dizia para mim mesmo: “Como Ele tem o jeito próprio às verdades que ensina e aos milagres que faz! Para fazer aquelas obras, só esse Homem! E esse Homem só podia fazer aquelas obras! De fato, Ele é o Homem-Deus!”.

Começava, depois, a imaginar Nosso Senhor lecionando tal parábola e tal outra. Olhava sua face, não para ver se conferia com as narrações, mas a fim de admirar como conferia! Imaginava-o morrendo na Cruz e procurava ver se aquela Face Sagrada era capaz de exprimir tudo quanto os Evangelhos contam tão magnificamente. E pensava: “Mas é isto mesmo! Ele caminha sobre as ondas, aparece sobre o lago de Tiberíades, deixa os Apóstolos pasmos porque se transfigurou… mas é Ele! É o próprio! É este Varão!”.

E continuava: “Está bem, agora vou comparar a face de Jesus com todas as faces que conheço, a partir da minha. Não compreendo como dessa matéria-prima que é a fisionomia que todos nós temos, podia a própria onipotência de Deus tirar uma face tão esplêndida como é a de Nosso Senhor! Que divino! Como se deve ser assim! Que padrão! Que perfeição! Que incomparável!”.

Todas essas impressões, entretanto, davam-se em mim de modo um tanto subconsciente e não com a clareza com que as explicito hoje.

Por que a serpente entrou no Paraíso?

Quando ouvi a história de Adão e Eva, logo no início achei tudo estupendo e fiquei maravilhado; mas, no momento em que entrou a serpente, a minha idéia foi: “Por que Deus não põe essa porcaria fora? Se tudo devia dar certo, para que a serpente?”.

Explicaram que, por causa do pecado deles, os homens estavam sujeitos à doença e outros males. Indignei-me e exclamei:

– Mas que serviço aprontaram esses! Então, estamos sofrendo toda esta história porque duas pessoas não tiveram juízo e fizeram o que não deviam? Eu sinto preguiça e compreendo que é duro deixar de ser preguiçoso! Tenho de agüentar isso, em última análise, porque a serpente entrou lá, e Adão e Eva se tresmalharam?!

Alguém ouviu o meu comentário e disse:

– Muito bem, mas eles são santos, pois levaram depois uma vida de penitência na terra.

Porém eu continuava nas minhas reflexões de menino: “Se não tivesse acontecido isso, até hoje nós estaríamos nascendo de Adão e Eva, todos no Paraíso, e Nosso Senhor Jesus Cristo não teria passado por tudo quanto passou… A vida seria tão agradável! Por que Deus criou a serpente?”.

Aquilo me parecia difícil de explicar e eu disse para mim mesmo: “Não vou mais pensar nisso, até ficar mais velho e ter o espírito em condições de resolver o problema. Então entenderei”.

O Curso de catecismo na Igreja de Santa Cecília

Igreja de Santa Cecília

Desejando o maior esmero possível em nossa formação religiosa, mamãe quis que o Pe. Pedrosa, pároco de Santa Cecília, nos preparasse para a Primeira Comunhão. Ele era tido como o modelo dos padres e quase santo: zeloso e piedoso – segundo o modelo e o estilo daquele tempo –, muito amável, sorridente e afável, dotado de grande capacidade de atração. Então, certo dia mamãe nos disse:

– É necessário que vocês façam o curso de catecismo. Já combinei com o pároco de Santa Cecília e a Fräulein vai conduzi-los até lá.

Pe. José Marcondes Pedrosa, pároco de Santa Cecília

O Pe. Pedrosa deu as primeiras aulas para nós três – minha irmã, minha prima e eu – e assim aproveitamos muito mais do que se tivéssemos feito o curso completo junto com outras crianças. Duas vezes por semana, a Fräulein nos levava à Igreja de Santa Cecília para o catecismo; e o início do nosso curso foi ministrado numa sala da igreja, que exprimia bem a seriedade da matéria lecionada: tinha belos vitrais e uma mesa de madeira grossa, muito bem trabalhada. O sacerdote sabia transmitir a idéia da sublime grandeza da comunhão; mas ao mesmo tempo ensinava com bondade, dando aulas muito explicadinhas, claras, direitas e agradáveis de ouvir, como é apropriado para crianças. Ele tinha a intenção de nos fazer sentir a bondade do Sacratíssimo Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Em certos momentos, ele perguntava se nós críamos que Nosso Senhor Jesus Cristo estava realmente presente na Sagrada Eucaristia; e nós éramos obrigados a dar uma resposta muito bonita, que até hoje guardo na memória: “Ele está presente em Corpo, Sangue, Alma e Divindade”.

Depois, nós recebemos as últimas aulas com outras crianças da paróquia. Nos cursos de catecismo daquele tempo, que tinham muitos alunos, era costume dispor a criançada nos bancos da igreja, permanecendo os meninos de um lado da nave central e as meninas do outro.

Conhecendo os Dez Mandamentos

Sala da Igreja de Santa Cecília

Foi durante esse curso de catecismo que conheci os Dez Mandamentos. Pareceram-me muito bonitos e resplandecentes, e eu pensava: “Como isso é bem feito! Como é direito! Como é bom!”. Mas eu procurava, interiormente, a razão dessa beleza, pois não me parecia possível algo ser tão belo e não ter um fundamento racional cognoscível ao homem. Eu percebia ser lindo proceder daquele modo indicado pelos Mandamentos e, pelo contrário, ser muito feio proceder de outro modo; mas a simples idéia de feiúra e de beleza não me satisfazia. Deveria haver neles algo de mais profundo, de que o lindo da observância era apenas o esplendor e do qual o feio da transgressão era apenas um modo de acentuar que eles deviam ser cumpridos. Qual era a razão última dos Dez Mandamentos?

Assim, ao longo de anos, perguntei-me várias vezes: “Deus estabeleceu esses Mandamentos tão belos e sábios: proibiu algumas ações e mandou praticar outras. Por quê? Sendo difícil cumpri-los, desejava Ele uma prova de amor, obrigando todas as pessoas a fazerem uma força permanente sobre si, para vencerem essa dificuldade? Se for assim, é muito bonito e está bem pensado; pois todo homem tende para o pecado, num ponto ou noutro, e é preciso ter realmente um grande amor para combater essa tendência. Essa é, então, uma bela prova; mas… poderia Ele ter mandado praticar tais outras ações e proibir tais outras? Qual é a vantagem desses Mandamentos tão difíceis? A bondade d’Ele não O levaria a revelar alguns outros, também muito belos, mas menos difíceis? E se, em vez de ordenar aqueles Mandamentos, Ele mandasse que todos os homens se flagelassem duramente todos os dias, até correr sangue… e essa fosse a prova de amor?”.

Essas eram questões que várias vezes me pus; mas sem angústia, pois há uma coisa chamada bom senso que vale mais do que muito raciocínio explícito. Quem conhece os Dez Mandamentos, ama-os; e quem os ama tem bom senso para compreender serem eles perfeitos! A simpatia pelos Dez Mandamentos é independente de qualquer análise mais detida.

Os vícios capitais não eram estudados; e as crianças tinham a respeito deles as seguintes noções e idéias primárias: tenho vontade de roubar a carteira de um menino, mais bonita do que a minha? Isso é inveja. Não quero estudar? Isso é preguiça. Comi demais cocada na venda ou no armazém do vizinho? Isso é gula. Não parecia necessário prestar muita atenção nos vícios capitais e entendia-se ser suficiente estudar os Dez Mandamentos.

“Ele está chorando por vocês”

Naquela época havia uma sadia preocupação da parte da hierarquia da Igreja e dos catequistas que formavam as crianças: receava-se que, na consideração dos aspectos gaudiosos da vida de Nosso Senhor, fossem esquecidos os aspectos dolorosos, dos quais o homem facilmente desvia os olhos. Então, no pontificado de São Pio X, a tristeza e a alegria se harmonizavam freqüentemente; e a criança compreendia bem ser a Eucaristia o “Pão dos Fortes”, que a ajudaria a trilhar um caminho difícil de ser percorrido: a estrada da fidelidade e de um dever que muitas vezes lhe custaria o “sangue da alma”. A felicidade de receber a Sagrada Comunhão parecia semelhante àquela alegria austera, séria e sublime que Nosso Senhor teve quando um anjo O confortou no Horto das Oliveiras.

De maneira que o Pe. Pedrosa e a nossa catequista falavam de vez em quando, em termos incisivos e em linguagem muito rica, a respeito do sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E faziam-nos entender que o mesmo Cristo, cuja glória e cujo gáudio eles mesmos comentavam, era Aquele que foi morto pelos homens e sofreu toda a Paixão; de maneira que não podíamos deixar de ter em vista que nós receberíamos na Eucaristia o Deus do alto da Cruz, que tinha padecido por nós. Devíamos tratar de corresponder bem a isso e punha-se para nós o dever árduo e sério de levar uma vida dura, pois assim é a existência do católico. Isso era dito claramente, mas em termos proporcionados a uma mentalidade de criança, e não de maneira a tomar uma relevância exagerada ou própria a causar escrúpulos.

Mamãe, por sua vez, apresentava-me Nosso Senhor Jesus Cristo como um ideal que precisava orientar os meus passos e ao qual eu devia sacrificar-me. A Comunhão não consistia apenas em receber um benefício, mas também numa ocasião para darmos algo a Jesus; pois Ele era um Deus injustamente ultrajado que pedia reparações infindas, as quais deviam ser-Lhe feitas já que Ele as merecia. Ela tornava o incitamento a esta doação mais ou menos explícito, de acordo com mil circunstâncias da vida. Na concepção da piedade dela, havia uma insistência maior na Cruz do que no Natal ou na Páscoa e, então, por exemplo, ao mostrar-nos imagens de Nosso Senhor na Paixão, ela explicava:

– Veja como sofreu: Ele está chorando por vocês e por outros.

Lembro-me de que, nesse ponto, tive certas perplexidades a respeito de mamãe, pensando: “Ela me convida para uma vida onde a tristeza está presente como um luar! Outras mães, pelo contrário, atraem os próprios filhos para o ‘sol do meio-dia’… Ela não estará me fazendo um convite que me prejudica e me míngua?”. E, durante algum tempo, tive esse pequeno problema antes de resolver-me a acertar o meu passo de acordo com o rumo que eu devia tomar.

Por outro lado, a influência da Fräulein Mathilde estava na linha de uma alegria no esforço: era a satisfação tonificante de uma ascese que encontra sua própria finalidade no fato de existir. Mais do que no êxito, a alegria da criatura humana consistiria em se erguer no alto de sua própria estatura. Assim seria, por exemplo, a mais modesta das donas de casa: cumpre inúmeras obrigações, resolve os problemas, educa quinze filhos e alcança o ápice da felicidade humana, tornando-se uma espécie de gigante.

Haurida na educação dada por minha governanta, essa alegria no esforço ajudou-me enormemente a ser católico. Como latino, brasileiro e filho de nordestino, eu tinha fenomenais objeções temperamentais contra esse sistema; mas, questionando a sua razão de ser, encontrei na doutrina católica e na Paixão e Morte de Nosso Senhor a justificação dessa ascese, numa versão incomparavelmente mais alta, que aliás incluía toda essa energia. Mas com fundamento religioso e sobrenatural: eu devia sacrificar-me, como Jesus se imolou por amor aos homens. Isso sim, me daria a alegria e a força!

Carinho materno e ação de presença

Depois de Nosso Senhor e Nossa Senhora, mamãe foi a luz da preparação de minha Primeira Comunhão.

Eu via mamãe enormemente comprazida pelo fato de freqüentarmos o catecismo, mas seu papel era de uma extrema simplicidade. Alguém poderia pensar que eu chegava do curso e ela me perguntava o que o padre ensinara, completando a lição ou fazendo comentários sublimes… Não era assim: ela indagava pouco, pois o mais importante era sua maneira de conduzir-se em face de nós; a atmosfera de grande elevação de alma que sua presença criava – favorecendo as condições para a minha alma apetecer muito as verdades da Fé – e, enfim, sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu tinha bem a idéia de que ia comungar Nosso Senhor com o seu Sagrado Coração; e o Jesus que eu ia receber se me afigurava como a imagem do oratório dela.

Não me lembro que ela tenha recomendado, por exemplo: “Prestem atenção, pois o catecismo é muito importante, e vocês vão fazer a Primeira Comunhão, que é uma coisa transcendental!”. Mas, pelo contrário, ela dizia:

– Olhe: vocês vão fazer a Primeira Comunhão com o Pe. Pedrosa, que é um sacerdote muito virtuoso…

Às vezes, ela perguntava:

– Filhão, está vindo do catecismo?

E a palavra “catecismo” era pronunciada com tal respeito, expresso até pelo seu olhar, que eu me deixava penetrar profundamente por aquela irradiação. Era um exemplo vivo de piedade, e eu ficava encantadíssimo! Assim, ela me dava uma alta idéia do que era a graça da Comunhão; e nisto consistiu a participação dela: carinho e presença. Algo propriamente indescritível. Era ela!

Após sermos examinados, verificou-se que estávamos prontos para participarmos da Primeira Comunhão, na Igreja de Santa Cecília.

Alegria por vestir o traje Eton

Naquela época, a Primeira Comunhão era ocasião de verdadeira solenidade: ornamentavam-se as igrejas, especialmente os altares, e, para incentivar o respeito à Sagrada Eucaristia, as crianças que iam comungar compareciam com trajes especiais, representando a inocência. As meninas com vestes de noiva, para assim simbolizar a virgindade e fazer entender que a alma inteiramente inocente ia de encontro ao seu Salvador. Segundo a bela expressão da época, essas meninas iam ser “esposinhas” de Jesus Cristo. Não tinham uma coroa de flores de laranjeira, como as noivas, mas uma bonita grinalda de flores brancas não naturais, feitas de tecido ou de massa, esculpida por algum artista, ou pela própria mãe da criança. Usavam véu branco, vestido também branco até os pés e sapatos da mesma cor.

Naquela época, a Primeira Comunhão era ocasião de verdadeira solenidade: ornamentavam-se as igrejas, especialmente os altares, e, para incentivar o respeito à Sagrada Eucaristia, as crianças que iam comungar compareciam com trajes especiais, representando a inocência. As meninas com vestes de noiva, para assim simbolizar a virgindade e fazer entender que a alma inteiramente inocente ia de encontro ao seu Salvador. Segundo a bela expressão da época, essas meninas iam ser “esposinhas” de Jesus Cristo. Não tinham uma coroa de flores de laranjeira, como as noivas, mas uma bonita grinalda de flores brancas não naturais, feitas de tecido ou de massa, esculpida por algum artista, ou pela própria mãe da criança. Usavam véu branco, vestido também branco até os pés e sapatos da mesma cor.

Os meninos deveriam ir à Primeira Comunhão tão bem vestidos quanto as posses de seus pais o permitissem. As famílias de certa largueza mandavam confeccionar um traje de cerimônia que, na moda daquele tempo, deveria ser uma cópia do uniforme oficial do Eton College, na Inglaterra – nação sempre muito cuidadosa e bem sucedida, no tocante aos trajes masculinos –, o qual gozava de um enorme prestígio em São Paulo e era considerado o primeiro colégio do mundo.

Embora não fosse obrigatório, era conveniente aos meninos fazerem a Primeira Comunhão usando um Eton, como se dizia na época. Esse traje de gala era semelhante a um fraque e tinha um chapéu do qual não me recordo bem, que devia ser levado na mão. Assim, o menino de nove ou dez anos vestia-se como um homenzinho: colarinho duro e grande, gravata muito bonita, colete, traje de casimira inglesa com calça comprida de cor cinzenta, quase prateada, sapatos de verniz e, no braço esquerdo, um laço de fita de seda branca com pingentes de ouro, para dar a entender que o menino era casto e se alegrava de sê-lo. O branco simbolizava sua virgindade e o dourado talvez representasse a sua Fé.

Minha mãe mandou fazer, para minha irmã e minha prima, vestidos de noiva e, para mim, esse traje muito pomposo, que me impressionou. Vestir aquele Eton causou-me grande alegria, pois dava-me a sensação de ter ficado mais velho de repente, com a mente mais desenvolvida e com maior capacidade de impor respeito. Sentia-me um pequeno homem e, além do mais, a Fräulein disse-me que eu deveria me comportar com toda distinção envergando aquele traje; e exigiu de mim um maintien [porte] especial nessa ocasião. Eu usei o Eton por ocasião do casamento de um primo e, logo depois, para a Primeira Comunhão.

“Quero que não estejam pensando em festa”

Para realçar a importância da Sagrada Eucaristia, as famílias celebravam a Primeira Comunhão de modo a atrair a atenção dos meninos. Realizava-se uma grande festa nesse dia para os pequenos comungantes e para todos os parentes e amigos da mesma idade com quem eles tivessem relação. As crianças não estudavam, mas permaneciam em casa rezando até a hora da festa; e, se faziam algum passeio a pé, este era breve, pois deviam estar a maior parte do tempo recolhidas e pensando no Santíssimo Sacramento. A solenidade era de manhã e a festa à tarde.

Entretanto, mamãe não organizou as coisas de acordo com o costume geral em São Paulo, pois lhe parecia que a comemoração não estaria bem feita. Na opinião dela, se a criança fosse festejada no próprio dia da Primeira Comunhão, haveria o risco de ela amanhecer pensando mais na festa do que no Santíssimo Sacramento, por causa da imaginação infantil. Por isso, com um afeto e um cuidado todo seu, ela nos chamou alguns dias antes e nos explicou como seria todo o programa:

– No dia da Primeira Comunhão, vocês não vão estudar, pois é um dia feriado para vocês e, após receberem a Sagrada Eucaristia, devem permanecer o tempo inteiro rezando, procurando lembrar o que se deu; ou fazendo pequenos brinquedos tranqüilos, cada um sozinho no seu canto. Nada de bando de crianças! Vocês não podem ir ao jardim, nem devem estar olhando pela janela, mas apenas para dentro de casa, a fim de concentrar sua atenção no Santíssimo Sacramento. Devem entender que a festa não será no mesmo dia, pois se assim fosse, passariam a manhã inteira pensando no divertimento da tarde, e isso não está direito. Vocês passarão o dia da Primeira Comunhão vestidos com o traje da solenidade e a festa será no dia seguinte. Por isso quero que não estejam pensando em festa, já que esse pensamento lhes desviaria a atenção da recepção da Sagrada Eucaristia.

Era a mais razoável das preocupações. Esse aviso nos fez ver como era importante o passo que daríamos e foi próprio a determinar em nossas almas todo o grau de recolhimento que uma criança possa ter. Eu tomei muitíssimo a sério o que mamãe disse, fiz o propósito de observar esse recolhimento e, de fato, esperei o dia da Primeira Comunhão com muita compenetração. Em meu espírito havia uma noção inteiramente clara daquilo que se passaria: a desproporção infinita entre Nosso Senhor e minha pessoa, sua presença real em mim e as disposições de alma que eu deveria conservar. Enfim, o que pode caber na mente de um menino de quase nove anos eu entendia com muita precisão.

Os dias posteriores à Primeira Comunhão seriam santificados especialmente pela presença eucarística que se daria em nós durante algum tempo, cuja duração eu não conhecia exatamente. Eu sabia quando começaria: no momento em que o sacerdote depositasse a hóstia em minha boca e eu a engolisse; mas não sabia quando terminaria – nem adiantava querer adivinhar – e entendia ser em torno de dez ou quinze minutos. Isso fazia parte dos mistérios do Santíssimo Sacramento e nessa beleza estava uma das sublimidades da situação, que eu devia aceitar assim; pois sabia que não obteria resposta nenhuma ainda que rezasse a Nosso Senhor para sabê-lo. Nem sabia de que modo Ele receberia a minha oração! Pela Fé, eu sabia que Ele estava contente de me visitar, pois Ele ama os meninos inocentes. E, de fato, graças a Nossa Senhora, eu sentia em mim todos os frescores da inocência.

Realmente, esses dias foram para mim muito impregnados por altas idéias, mas de um modo tranqüilo e suave. Ninguém deve ter imaginado o que se passava em minha alma, nem mesmo mamãe… Ela simplesmente deve ter achado que comunguei como um bom menino.

A primeira confissão

Tomei muito a sério a minha primeira confissão. A professora de catecismo havia recomendado que todos os comungantes escrevessem a lista dos seus pecados, pois assim evitariam de esquecer algum deles e a confissão seria bem feita. Eu pensei: “Olhe, aqui está um bom conselho que vou seguir. Tenho má memória e posso esquecer algum pecado… Seria uma vergonha voltar ao confessionário e dizer: ‘Padre, esqueci, mas eu tenho mais tal pecado…!’ Por outro lado, eu não quero comungar sem havê-los confessado todos”.

Preparei a duras penas a lista dos meus pecados, para não me esquecer de nenhum. Talvez tivesse dito alguma mentirinha ou faltado com o respeito a papai e mamãe. Então, precisava pedir perdão a Deus.

Eu tinha recebido uma boa formação catequética, havia prestado atenção nas aulas e estava bem equipado para me confessar, mas não entendia bem certo ponto: ninguém me explicara a distinção entre o arrependimento racional e o arrependimento sensível. O padre ou a professora me haviam dito que a pessoa devia chorar os seus próprios pecados; e eu deduzi que devia chorar literalmente a propósito dos meus… Eu era muito chorão aos dois ou três anos, mas depois, naturalmente, deixei de sê-lo. Após examinar minha consciência, pensei: “Bem, eu me arrependo: não deveria ter feito isso e aquilo, e vou me confessar… Porém, há uma complicação: ainda não chorei os meus pecados! Vou tentar chorar, pois se saírem algumas lágrimas está tudo feito! Se não sair nenhuma, é um problema… Como resolver isto?”.

Tentei… e não consegui. Comecei a pensar nos passos da Paixão de Cristo e contemplei um santinho… Nenhuma lágrima!

Na véspera da Primeira Comunhão, para tudo ser feito com calma, a Fräulein me disse:

– Plinio, chegou a hora da confissão. Você, sua irmã e sua prima vão agora comigo à Igreja de Santa Cecília, pois já está tudo marcado: o padre atenderá a confissão das crianças.

Saímos a pé, correndo atrás dela como podíamos, pois ela andava com largos passos. Eu ia sem bom humor e pensando: “Agora, como vou me arranjar? Se conto para essa Fräulein que não estou chorando os meus pecados, ela vai fazer um ‘tempo quente’ comigo; mas eu não choro nem com isso, e será ainda pior! Quem sabe se, chegando à igreja, eu me comovo com o ambiente e choro lá…”.

Entrei na igreja e disse à Fräulein:

– Preciso rezar um pouco.

– Então, reze! Ajoelhe-se e faça o ato de contrição.

Ela permaneceu sentada lendo um livro, enquanto eu fiquei de joelhos junto à imagem de Nossa Senhora, no altar lateral. Rezei… e nada de chorar. Voltei até onde estava minha governanta e ela, muito exigente, perguntou:

– Você está arrependido de seus pecados?

Eu respondi com fisionomia de “homem péssimo”, que não tem arrependimento:

– Não, senhora!

Ela foi sumária: fez um sinal com o dedo e ordenou:

Estação da Via Sacra da Igreja de Santa Cecília

– Uma Via-Sacra! Contemple a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, para ver se você se arrepende dos seus pecados!

– Pois não.

Pensei: “Bom, quem sabe desta vez…” Achei que devia mesmo rezá-la, pois uma alma dura como a minha não se arrependia dos pecados que cometera… Fiz a minha Via-Sacra com toda a convicção e empenho, mas sem nenhuma lágrima. Ao terminar, eu disse:

– Fräulein, eu já fiz a Via-Sacra.

Ela me olhou e perguntou:

– Você se arrependeu?

Eu perdia a face diante da minha própria maldade, mas não queria fazer uma confissão sacrílega! Como não sentia vontade de chorar, respondi:

– Não, senhora!

– Outra Via-Sacra!

Ela era inflexível! Assim, foram duas ou três Vias-Sacras seguidas – que me fizeram bem – e eu tentava excogitar alguma emoção ligeiramente “arrepentitiva”, para assim ir depressa ao confessionário, antes que o arrependimento passasse… E pensava: “Vamos ver se desta vez me arrependo! Vou pegar a minha contriçãozinha ‘no pulo’ e cavar o arrependimento, para poder me confessar, pois senão, não sei o que será de mim!”.

No fim, ela inquiriu:

– Você sente agora verdadeiro pesar?

– Não, senhora…

– Então vá explicar ao padre o estado de sua alma.

Eu, compenetrado de minha tremenda vilania, pensei: “Mas é mesmo! Não tem remédio, vou lá falar com ele, pois não estou me arrependendo”.

Não me recordo da conversa com o sacerdote, mas ele certamente me esclareceu sobre o que era o arrependimento, pois nunca mais tive esse problema. Evidentemente, a governanta possuía uma idéia equivocada sobre o sentimento da contrição; mas Nossa Senhora teve pena de mim, pois deu-me um fogacho de arrependimento sensível, com uma vaga tendência a chorar as minhas faltas. Puxei então o papel com a lista de meus pecados, li-os e o padre me deu a absolvição. Saí aliviado, sentindo-me em ordem e rezei minha penitência. Assim eu estava inteiramente preparado para a Primeira Comunhão.

Um papel esquecido no confessionário…

Confessionário da Igreja de santa Cecília

Lembro-me ainda de outro fato que me atormentou. Durante toda a minha vida, sempre tive má memória e fui distraído. Quando me dirigi ao confessionário e o padre ouviu minha confissão, tomei tudo tão a sério que esqueci ali o papel no qual anotara os meus pecados. Ao chegar em casa, mexendo nos bolsos, eu notei: “Aquele papel não está aqui!” Pouco depois, encontrei mamãe e ela me perguntou:

– Como foi a confissão?

– Foi bem.

Ela não me perguntou quais foram os meus pecados… Eu, por ingenuidade, desejando sair do apuro, imediatamente disse:

– Mamãe, não imagina o que aconteceu!

– Mas o que é, meu filho?

– Estou muito preocupado! Deixei a lista dos meus pecados no confessionário! Imagine se alguém apanha o meu exame de consciência! Preciso ir à igreja pegar esse papel, pois, se alguém o encontrar, estou perdido!

Mamãe deu uma resposta aproximadamente assim:

– Agora é tarde, mas amanhã cedo você vai lá com a Fräulein e vê se encontra o papel. Se não o achar, não há o que fazer, mas assim você aprende a guardar melhor os seus segredos.

Enquanto ela falava comigo, estava perto a Magdalena, lavadeira em casa havia longos anos, mulher muito dedicada e católica piedosa. Ela dobrava roupas para serem postas num armário, mas naturalmente prestava atenção na conversa de mamãe comigo. Conhecendo-me desde menininho, ouviu a minha afirmação, achou enorme graça e caiu na gargalhada:

– Então, os seus pecados ficaram no confessionário?

– Sim, ficaram.

– Em qual confessionário?

– Naquele do lado esquerdo.

Voltando-se então para mamãe, ela disse:

– Ah! Eu dava tudo para conhecer os pecados do Plinio! Dª Lucilia, a senhora me dá licença? Eu vou depressa à Igreja de Santa Cecília, para ver se pego a lista dos pecados do Plinio!

Fiquei ultrajadíssimo, mas mamãe deixou-a sair correndo. Pode-se bem imaginar a minha perplexidade… Eu pensava: “Se essa mulher encontra a minha lista, ficará conhecendo todos os meus pecados, voltará a casa e os contará para todo mundo! E ela está rindo desde já! Essa revelação será altamente ofensiva para mim! E há algo pior: outros podem encontrar o meu papel no confessionário e saberão que cometi aqueles pecados!”.

Ora, eu não pusera o meu nome na lista… Havia ali outros meninos confessando-se; eu era um bambino qualquer e praticamente ninguém me conhecia, mas tinha a impressão de que a cidade inteira saberia dos meus pecados e fiquei muito atormentado. Pior ainda! Olhei para mamãe e vi-a perfeitamente tranqüila: não tomou o fato como sendo trágico nem teve medo de revelações sensacionais. Não participava de minha aflição em nada! Evidentemente, ela percebeu logo tratar-se de uma coisa de criança e ficou até satisfeita, percebendo como eu tomara a sério a primeira confissão. Mas pensei: “Isso não tem mais solução. Estou perdido!”.

De fato, a Magdalena não podia agir assim, pois violaria o segredo da confissão; mas seja como for, eu me esqueci também desse drama e jantei bem. Muito tempo depois lembrei-me do fato e, com jeito, perguntei à lavadeira:

– Magdalena, você achou a lista dos meus pecados?

Ela respondeu:

– Olhe, alguém ficou com essa lista, pois não a encontrei.

Certamente o sacristão, limpando a igreja, jogara fora aquele papel sem importância e assim não tive o tormento de ouvir a Magdalena revelando os meus pecados…

O devocionário de madrepérola

Hoje em dia não se faz idéia de como eram naquele tempo os devocionários para crianças. Eles vinham da França e, às vezes, eram plaqués [laminados] de madrepérola dos dois lados e no dorso, com dizeres gravados em letra bonita e dourada: “Livre de Messe” [Livro de Missa] ou “Livre de Prières” [Livro de orações]. Por baixo da madrepérola, o livro podia ter um acolchoamento de algodão ou algo semelhante; depois um papelão e ainda uma camada que talvez fosse de seda, do lado de dentro. O frontispício era muitas vezes escrito em vermelho, dourado e preto; e de dentro saíam duas pequenas fitas ou uma cordinha de seda para marcar as orações, o que na realidade era um enfeite para alegrar a criança.

Hoje em dia não se faz idéia de como eram naquele tempo os devocionários para crianças. Eles vinham da França e, às vezes, eram plaqués [laminados] de madrepérola dos dois lados e no dorso, com dizeres gravados em letra bonita e dourada: “Livre de Messe” [Livro de Missa] ou “Livre de Prières” [Livro de orações]. Por baixo da madrepérola, o livro podia ter um acolchoamento de algodão ou algo semelhante; depois um papelão e ainda uma camada que talvez fosse de seda, do lado de dentro. O frontispício era muitas vezes escrito em vermelho, dourado e preto; e de dentro saíam duas pequenas fitas ou uma cordinha de seda para marcar as orações, o que na realidade era um enfeite para alegrar a criança.

Possuir um devocionário assim, tê-lo em minhas mãos e utilizá-lo durante a Missa, produzia em mim uma grande alegria, que não consistia apenas na posse de um objeto bonitinho, mas comportava provavelmente algo de sobrenatural: uma graça ligada ao devocionário causava-me esse gáudio intenso.

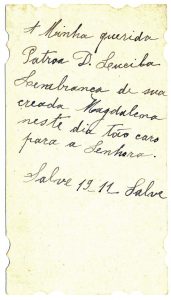

Estampa oferecida pela criada Magdalena a Da. Lucília por ocasião da Primeira Comunhão de Plinio

Ora, eu era muito comunicativo e tendia a elogiar as coisas de que gostava. Entretanto, esses elogios eram respondidos em geral com o modo sumário e distraído de quem compreendia o meu agrado, mas achava-o inoportuno e pensava: “Esse é um gênero de sensações sobre as quais não se conversa…”. Aliás, recebi a recomendação de não usar o livro de orações ao longo da semana, pois poderia danificá-lo… e eu era um quebrador perigoso. Um ou dois anos depois, recebi outro devocionário, com a seguinte explicação de uma pessoa chegada à minha família:

Ora, eu era muito comunicativo e tendia a elogiar as coisas de que gostava. Entretanto, esses elogios eram respondidos em geral com o modo sumário e distraído de quem compreendia o meu agrado, mas achava-o inoportuno e pensava: “Esse é um gênero de sensações sobre as quais não se conversa…”. Aliás, recebi a recomendação de não usar o livro de orações ao longo da semana, pois poderia danificá-lo… e eu era um quebrador perigoso. Um ou dois anos depois, recebi outro devocionário, com a seguinte explicação de uma pessoa chegada à minha família:

– Este é mais prático, tem um índice melhor e não há perigo de quebrá-lo. Guarde em sua gaveta o livro de madrepérola e agora use este.

Fiquei espantado e disse para mim mesmo: “Mas então, estou na fruição do meu devocionário… e o tiram de minhas mãos, para pôr outro tão inferior!? E com essa indiferença!?”.

O santinho da Primeira Comunhão

Na véspera ou ante-véspera da solenidade, os convidados mandavam presentes para aqueles que fariam a Primeira Comunhão e, então, a família enchia uma mesa de lembranças, que deviam ser postas em ordem formando uma espécie de mostruário. Era comum naquele tempo oferecer santinhos de metal cunhado, de prata dourada com filetes de ouro, ou, às vezes, se a pessoa ofertante era menos rica, de metal imitando prata. Eu não recebi nenhum santinho de ouro.

Em geral esses objetos eram fabricados na Europa – com mais freqüência na França e, às vezes, na Alemanha – e eram trazidos ao Brasil por grandes firmas importadoras. Comportavam fundos de ônix, jaspe, mármore e outras belas pedras, e eram embrulhados em caixas bonitas, com papéis de seda que faziam um “fru-fru” prestigioso. Nós abríamos a caixa e víamos a esplêndida surpresa, em geral com uma referência eucarística: Nosso Senhor dando a Primeira Comunhão a Nossa Senhora ou a um menino, o qual era protegido por trás pelo Anjo da Guarda. Isso dava aos presenteados o sabor da alegria sacral e o bom gosto das pompas da terra postas a serviço da piedade; e instalavam a Religião no firmamento cultural da criança, de um modo atraente.

Recebi um santinho de metal sobre ônix, representando Nosso Senhor dando a Primeira Comunhão a São João Evangelista, o qual tinha a sua cabeça apoiada sobre o peito d’Ele. Lembro-me de mim mesmo examinando aquela pedra e pensando que as graças que eu ia receber tinham qualquer semelhança imponderável com aquela matéria.

Na véspera da Primeira Comunhão, um sonho singular

Na noite precedente à minha Primeira Comunhão, dormi bem e tive um sonho muito singular, impressionante à primeira vista, porém sem nada de comum com uma visão: eu via Nosso Senhor em pé sobre um globo, junto à porta de um edifício branco, iluminado por dentro com uma luz muito clara. Ele estava na soleira da porta, com uma túnica branca e uma capa vermelha, olhando-me e abrindo os braços para mim.

Mas, como a minha fantasia era muito tomada pela idéia dos bolos e dos doces, a casa onde Ele estava era um enorme bolo de coco. Essa “aparição” era muito estranha, em primeiro lugar porque não parece adequado apresentar Nosso Senhor dentro de um doce; depois, porque jamais gostei de bolo de coco. Se me fizessem um bolo de coco, branco ou de qualquer cor, eu não o comeria, pois, apesar de apreciar muito o coco verde, detestava todas as outras formas! Assim, eu não podia compreender como Nosso Senhor haveria de escolher esse doce para aparecer-me… Não creio que fosse uma mensagem mandada pela Providência, mas apenas o sonho natural de uma criança que estava tomando profundamente a sério a Comunhão que faria. Mesmo assim, esse fato não deixou de me produzir certa emoção.

Na Missa de Primeira Comunhão, encantos pela liturgia

De manhã, levantei-me pensando na Comunhão. Lembro-me de mim mesmo vestindo o meu Eton, que me parecia esplendoroso! Em geral, as Missas de Primeira Comunhão eram no início da manhã, para as crianças ficarem o menor tempo possível em jejum. Assim, minha irmã, minha prima e eu saímos bem cedo, levando as nossas respectivas velas.

Na Igreja de Santa Cecília havia um bom número de crianças vestidas de diferentes modos, conforme o nível econômico de seus pais. Algumas estavam ricamente trajadas, com bonitos rosários e belos livros de oração impressos em várias cores, forrados de madrepérola ou com pérolas na bordadura.

Afinal começou a Missa! A pompa da Santa Igreja se desenvolvia no esplendor da liturgia: o padre com paramentos de festa, os sinos bimbalhando e o órgão tocando. Aquele instrumento parecia-me comentar o que se passava, sem palavras, mas de um modo magnífico, “movimentando” dentro do homem as graças recebidas. As crianças entravam em fila, passavam pelo meio do templo e iam ocupar os primeiros bancos, enquanto o coro e os membros das associações religiosas entoavam hinos festivos. O público olhava, comentando com simpatia.

Não me lembro bem da Missa, que era cantada e um tanto longa. Vendo na celebração uma cerimônia da Santa Igreja e tendo em relação a esta uma enorme veneração, assisti a tudo muito atento e fazendo minhas orações. Eu percebia que o padre rezava e realizava qualquer coisa de muito alto e misterioso, incutindo-me um respeito que nenhum ato humano me causava. O ato da elevação do cálice me atraiu mais do que a apresentação da hóstia: parecia-me que a emoção do sacerdote era muito forte nesse momento, e eu tinha a idéia errônea de que a transubstanciação se dava no momento da elevação, o que explicaria o respeito e a veneração do povo diante desse gesto.

Hoje percebo que concorria para isso o valor artístico do cálice, que a sagrada hóstia não tem: era de ouro e em forma de ogiva voltada para baixo. Aquele formato “gótico”, a beleza e a nobreza do ouro, com a percepção de que alguma coisa se passava ali com o vinho, me atraíam sobremaneira. Tudo isso dava-me a sensação de que a Missa atingia o clímax da sua sacralidade na elevação do cálice.

Em determinado momento, acendiam-se as velas das crianças. Tudo era muito organizado e naturalmente havia fiscalização, para evitar que o fogo atingisse o véu de uma menina… Chegada a hora da Comunhão, entrei na fila dos meninos e fui com grande compenetração; mas, na hora de comungar, em vez de sentir a consolação que esperava, tive pelo contrário muita dificuldade em concentrar minha atenção na Eucaristia, o que me deixou desapontado. Não entrava nisso nenhuma imperfeição, pois lutei o quanto pude para manter o recolhimento e rezei bastante, tendo a convicção de que o Homem-Deus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, estava dentro de mim.

Lembro-me de um perpassar de luzes de tristeza durante a ação de graças, com certa idéia de sofrimentos vindouros que eu deveria aceitar, para os quais a Comunhão me tornava mais forte. Eu não teria conservado a veneração pelas recordações daquele dia, se a dor não tivesse estado presente. Ela conferiu à cerimônia a nota terminal de grandeza necessária: era Nosso Senhor Jesus Cristo na Cruz. Eu sabia que Aquele a quem eu recebia tinha sido crucificado por mim e era vítima dos meus pecados. Reconhecia a minha própria ingratidão em relação a Ele, pois percebia que, apesar de ser uma criança, eu já tinha pecado e compreendia bem que travaria lutas no futuro. Naquela ocasião tive uma elevada admiração pela dor e pensei a respeito dela: “Como isso é belo e respeitável!”.

Olhei ao meu lado: ali estava a presença dulcíssima de minha mãe. Tão nobre pela dor! Tão nimbada de um sofrimento luminoso! E compreendi, concluindo: “Para ser bom filho dela, é preciso sofrer. Plinio, para frente!”.

Inocência, bem-estar e “luminosidade” interior

Após a Missa, tomamos um café da manhã reforçado, mais gostoso do que o habitual, e permanecemos o dia inteiro andando de um lado para outro dentro de casa, sem pressa do dia seguinte. Esse procedimento nos fez muito bem, especialmente a mim: levou-me a pensar em diversos temas e eu sentia uma espécie de “alvura” dentro de minha alma, que julgava ter certa consonância com a fita da minha Primeira Comunhão. Eu a olhava encantado e pensava: “Não sei bem o que é a inocência, mas percebo que esta fita é um símbolo dela. Oh! a inocência é uma coisa branca e sedosa, mas é também forte como este pano, que eu já manuseei e vejo que resiste à pressão de minhas mãos… o que não é fácil!”.

Eu “olhava” para o meu interior, sentia-me luminoso e continuava refletindo: “Que luz sinto dentro de mim! É estranha, mas maravilhosa”. Experimentava também um bem-estar físico especial, consistente numa idéia de leveza em todo o meu ser, interna e externamente.

Tudo isso me dava uma alegria da boa ordem e das coisas retas que me pervadia e me embebia. Às vezes, eu tinha essa mesma sensação enquanto rezava e, em outras ocasiões, olhando e osculando os santinhos que havia no meu quarto: várias estampas em quadrinhos postos na parede que me “falavam” muito. Eu experimentava um bem-estar e uma alegria que me fazia dizer a mim mesmo: “Mas que harmonias há em mim, que me deixam tão contente?”. Depois olhava para meus companheiros e pensava: “É curioso: neles não vejo essa alegria, mas noto um contentamento diferente do meu, pois eles se sentem bem na turbulência. De fato, estou mais alegre do que eles, mas não com a alegria deles. Se eu pudesse, gostaria de permanecer sentado num sofá ao ar livre, vendo-os brincar, mas sobretudo ‘olhando’ para dentro de mim mesmo e pensando…

“Eu não compreendo porque sou assim, mas como é bom e direito ser desse modo! Quanta alegria tenho de ser assim! O que Deus quererá com isso?”.

Eu não sabia o que era a graça. É possível que alguém já me tivesse falado sobre ela, mas de um modo tão superficial, que não chamara a minha atenção de criança.

A fotografia da Primeira Comunhão

Havia naquele tempo um fotógrafo holandês chamado Quaas, tido como o melhor de São Paulo, que atendia na rua Sebastião Pereira. Minha fotografia de Primeira Comunhão foi tirada por ele.

Eu apareço nesse retrato com um aspecto bom de minha alma, como em nenhuma outra ocasião. Há nessa foto algo de profundamente extraterritorial e, portanto, não vinculado a nação alguma, mas com uma característica singular: sem ter sido essa minha intenção, eu representava um modo de ser muito mais europeu do que americano. Mais transparece ali a tradição pela qual eu deveria velar, do que o mundo no qual precisaria agir. Vê-se qualquer coisa de luminoso, radiante e transparente, que nas fotografias anteriores não havia, senão à maneira de um esboço, e nos retratos anteriores também não existe. Eu me sentia translúcido de vida sobrenatural!

Muitas pessoas, entretanto, não tomavam conhecimento desse brilho e nunca o elogiavam. Mamãe se portava perante essa luz como diante de um segredo que permanecia na alma dela. Pelo respeito protetor com que ela devia me tratar, dava-me muito carinho e afeto, mas nunca me elogiava, como quem diz: “Isso fará o seu caminho”.

Assim, eu tinha de fazer uma espécie de ato de fé nessa luz, sem me orgulhar, mas reconhecendo que ela existia e estranhando que tanta gente, considerada boa por mim, não a reconhecesse… Entretanto, eu sentia que certos acontecimentos futuros me chamariam para uma vida inteiramente diferente do comum das pessoas e percebia que Deus daria à minha existência um destino especial. Eu possuía também uma enorme e singular esperança no sentido da ajuda d’Ele para cumprir isso, pois eu sabia que, por mim mesmo, não o realizaria.

Perplexidade e isolamento

Minha irmã e minha prima passaram o dia da Primeira Comunhão em traje de noiva e eu, com o meu Eton. Fui olhar-me no espelho e fiquei contente por estar com uma roupa muito tradicional e, ao meu ver, também muito católica. Eu me sentia dignificado e pensava: “Estou vestido assim porque comunguei, e minha aparência é um digno correlato da Eucaristia. A Comunhão convida a tudo quanto é bom, elevado e nobre!”.

Muitos meninos de meu tempo, quando faziam a Primeira Comunhão, não a tomavam muito a sério. Vestiam aquele mesmo traje, tão solene, e com ele permaneciam durante o dia para mostrá-lo às visitas em casa, mas faziam brincadeiras à maneira de micos: pulavam com um pé só, enquanto todo o mundo dava gargalhadas. Eu, pelo contrário, tomei muito a sério o meu Eton e não brincava nem fazia gracejos com os meus companheiros, mas tratava-os como se já fosse um homenzinho, tomando atitudes como se vê na fotografia tirada nessa ocasião: estou com sorriso amável e aparência gentil, mas de menino sério! Tenho um livro de Missa na mão, como quem diz: “Que ninguém faça vulgaridades diante de mim, pois a Primeira Comunhão ainda continua! Hoje mais do que nunca, não quero brincadeira!”.

Pensei que as pessoas com quem morava e os parentes que freqüentavam a minha casa haveriam de achar que eu ficava muito bem com esse Eton e o elogiariam, tanto mais quanto, na minha ingenuidade, ouvia-os comentar os trajes de minha irmã e de minha prima. Eu ainda não compreendia que, normalmente, elogia-se a roupa feminina e não a dos homens, por serem mais sisudos e sérios, e não se preocuparem com os trajes como fazem as moças. Essa atitude pareceu-me estranha e perguntei-me: “Será que eu fico em algo estranho, com esta roupa?”. Olhei-me no espelho mais uma vez e julguei nada ter de anormal. Notei, porém, haver em torno de mim uma frieza que não havia em relação às meninas: eu estava bloqueado por certa forma de recusa da parte de algumas pessoas que me rodeavam.

Tive uma vaga noção de que, se continuasse assim, eu me tornaria uma pessoa diferente de todos, tratado como um estrangeiro e isolado como um homem dentro de uma cápsula de vidro. Eu poderia romper e alterar essa situação, fazendo com que os meus próximos mudassem em relação a mim; mas com uma condição: teria de ser brincalhão e deixaria de ser eu mesmo. Percebi que, agindo assim, trairia certa disposição interna que me dava uma luz interior, a qual eu queria mais do que tudo! Entendia também que certa ligação com mamãe diminuiria e isso eu não desejava por nenhum preço!

No fim do dia deixei o meu Eton, saudoso… E só tornei a vesti-lo em outras grandes ocasiões. Depois de um acontecimento desses, sempre recebia a ordem da Fräulein:

– Agora você vai pôr a roupa de todos os dias e voltará a usar o Eton quando for oportuno.

Um presente maravilhoso: a bola cor de laranja

A inocência é um estado da alma pelo qual, com o auxílio da graça e segundo a sua própria retidão, uma pessoa ama certas coisas de caráter superior, de tal maneira que, quando ela aprecia outros seres inferiores, de fato está amando a realidade superior que paira sobre eles. A propósito disso, lembro-me de um presente que recebi, por ocasião de minha Primeira Comunhão.

Numa bonita residência em frente à nossa, morava uma senhora cujas duas filhas, da minha idade, eram muito chegadas a Rosée e a mim, davam-se bem conosco e brincavam com freqüência em nossa casa. Eu estava em meu quarto, quando alguém me apresentou uma caixa com um cartão e disseram-me:

– Dª Betita mandou para você este presente.

Ela havia comprado aquilo para presentear-me da parte das duas meninas. Abri a caixa e vi uma bola laranja, marchetada, inclusive com os pequenos “poros” da laranja, tendo uma cor de guloseima deliciosa! Era tão grande que quase não se podia abarcá-la com um braço de criança, e eu tive uma enorme apetência de brincar com ela. Peguei-a depressa com a intenção de fazê-la saltar, mas quando a bola bateu no chão eu ouvi um “fuu”! Ela estava furada e não pulava… Tinham vendido um brinquedo estragado para Dª Betita, mas eu não podia reclamar. Foi um enorme desapontamento! Entretanto, não chorei e daí a dois ou três minutos eu estava brincando com outra coisa.

Por que razão eu tinha sentido aquela atração? Por causa da cor laranja. Em última análise, aquilo simbolizava, sem que eu soubesse, alguma realidade espiritual maior, que era a razão boa e reta pela qual eu desejava brincar com a bola. Ela era tão bonita que, apesar de não se prestar para brincar, permaneceu guardada algum tempo. Levei um ano ou dois para jogá-la fora.

A festa da Primeira Comunhão

No dia seguinte à Primeira Comunhão, houve em casa uma grande e soberba festa, com boa comilança: comportava frutas, bolos, doces, refrescos, sanduíches e outras iguarias, colocadas no centro da mesa. O grande gáudio da meninada era o sorvete, e havia outra delícia, considerada naquele tempo como uma maravilha: em lugar de chá ou café com leite, serviram montanhas de clara de ovo batida, sobre o chocolate. As crianças devoravam aquela espécie de espuma saborosa, à vontade! Eu comi bastante e, concluída a parte gastronômica da festa, começou o corre-corre pelo jardim da casa e tudo quanto fazem as crianças.

Terminada a comemoração, voltamos à vida comum.

Deixe uma resposta