Lutas espirituais

Os primeiros anos de minha vida tinham sido como um paraíso terrestre. Eu vivera perfeitamente feliz, a perseverança na virtude fora fácil para mim e, sendo tão jovem, ignorava muitos aspectos maus da existência. Tinha a minha irmã e os meus primos como companheiros de jogos e brinquedos, deleitando-me muito com a sua companhia. Por outro lado, gozava do bem-estar físico de um menino que possui uma excelente saúde e sente instintivamente uma vida inteira se desdobrando diante de si. O mundo me parecia bom, lindo e fabuloso, e a permanência nesse estado de inocência constituía para mim uma alegria contínua, da qual não me esqueço nunca.

Tudo isso tinha me levado a ser, desde muito cedo, um menino dócil, obediente, afetivo e sobretudo muito religioso. Eu julgava que, em geral, todas as crianças e adultos que me cercavam participavam desse estado de espírito, amando o verum, o bonum e o pulchrum como eu amava; pelo que imaginava ter com eles uma íntima união de almas, profunda, carinhosa, desprevenida e afável, o que me dispunha a confiar muito nos meus próximos. Esse convívio me agradava muito mais do que um chocolate, uma caixa de soldadinhos ou qualquer outra distração.

O ambiente em torno de mim parecia-me profundamente embebido de religião, pois, de fato, possuía algumas tradições católicas acompanhadas de aparências, as quais eu deduzia serem realidades. No centro dessa atmosfera estava minha mãe, em cuja fronte eu via, simbolicamente, um signo de tudo quanto eu amava, condensado nela por uma espécie de superação. De maneira que ela era para mim a “árvore central” daquele paraíso.

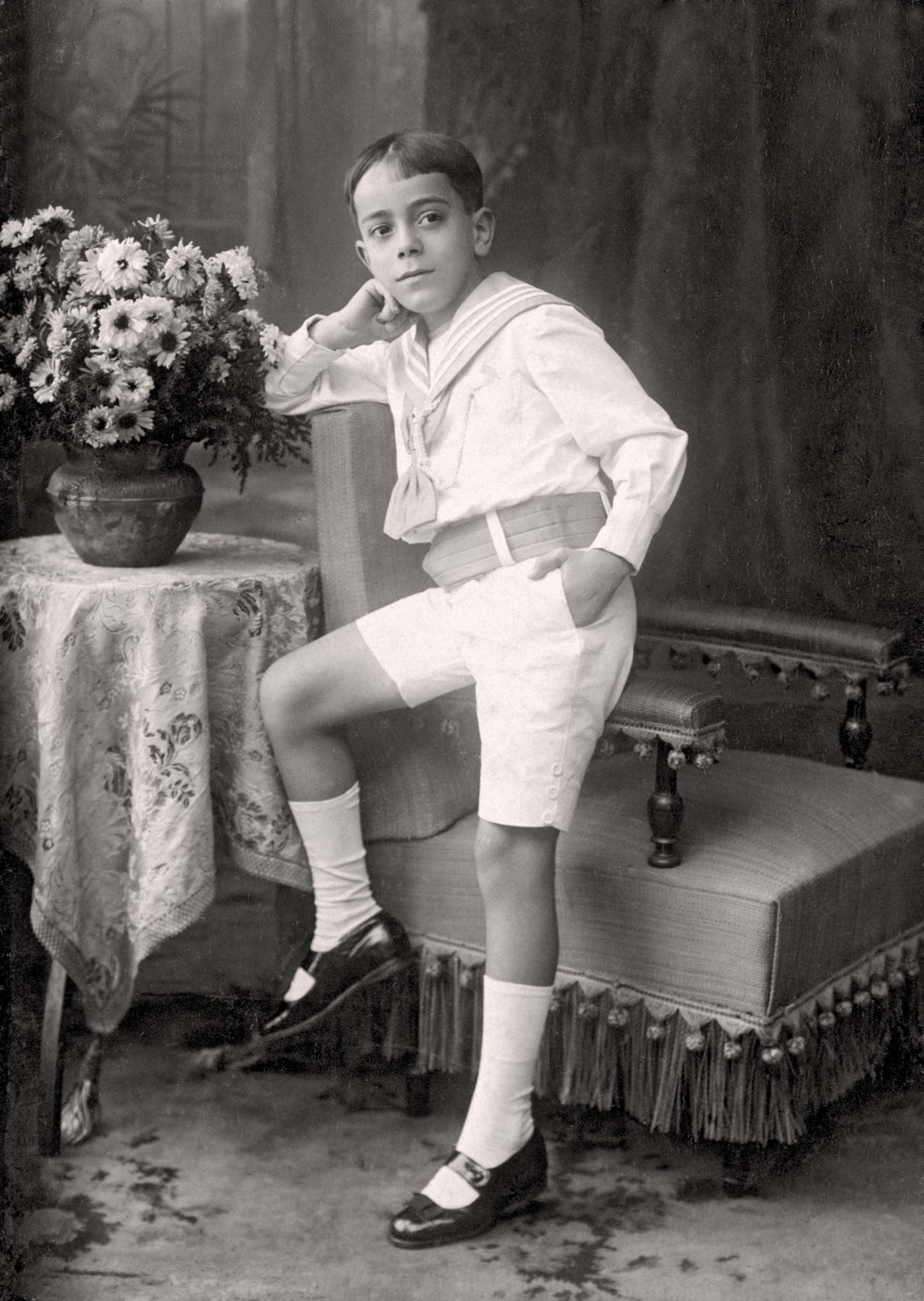

A felicidade espelhada numa fotografia

Há uma fotografia1, tirada pouco antes de eu entrar no colégio, na qual se espelha toda a minha felicidade daqueles tempos. Estou vestido de marinheiro, conforme o costume dos meninos da sociedade paulista. O fotógrafo me mandou posar encostado ao braço de uma cadeira, com a perna um tanto levantada e com a mão na face. Estou contentíssimo e cheio da alegria da virtude, com certa noção da minha própria pureza e, especialmente, com a consciência do valor daquilo que eu penso e tomando alguma distância do que me rodeia, por sentir haver em torno de mim algumas coisas que não merecem atenção.

Duas atitudes coexistem ali: certa moleza geral do corpo e da atitude, acompanhada de um pendor de espírito para lutar com firmeza, se alguém quisesse tirar-me do caminho que eu havia escolhido.

Tratado como “primo distante”

Entretanto, por um certo mal-estar difuso pairando no ar, eu sentia que alguém estava incomodado comigo, mas não sabia exatamente quem era.

Como eu possuía muita vitalidade, notava que me achavam engraçadinho e que algumas pessoas gostavam de brincar e gracejar um pouco comigo; mas de modo completamente diferente em relação ao trato que se dava a muitos meninos da minha idade, os quais eram considerados como filhos pelos adultos em geral. Percebia que, para efeito “protocolar”, eu também fazia o papel de filho; mas para efeito íntimo, psicologicamente, era apenas um primo distante. E era levado a supor que essa atitude se devia a certos fatores naturais.

Por exemplo, a Fräulein exigia muito, de Rosée e de mim, a observância de toda espécie de regras de educação; e cuidava de nossas roupas, pois o estado de saúde de mamãe nem sempre lhe permitia fazê-lo. Por isso, o meu modo de vestir dava de mim a impressão de um menino um tanto europeizado; enquanto outras crianças, muitas vezes trajadas mais ricamente, apresentavam-se com menos esmero, por terem governantas um tanto relaxadas. Isso concorria como pretexto para explicar a atitude de distância em relação a mim, mas não era a razão fundamental. Acrescentava-se a isso uma pureza transparente.

Vagas noções do mal e discernimento das mentalidades

Nesse tempo eu já possuía alguma noção do mal, mas muito vaga. Percebendo em alguém qualquer atitude que saísse da boa linha, eu pensava: “Isso não pode ser!”.

Lembro-me, por exemplo, de que em casa, após o jantar, éramos levados para os quartos de dormir, aproximadamente às nove horas da noite. Eu me deitava, mas a voz das pessoas mais velhas chegava de longe até mim e, sem compreender o sentido do que diziam, percebia que, quando nós não estávamos presentes, as conversas mudavam completamente de tom e passavam para a gargalhada debandada, com deleite no cômico e no engraçado, quase formando uma espécie de orquestração.

Nessas risadas tomavam parte sobretudo um senhor e uma senhora, com vozes muito sonoras e até bonitas, mas constituindo um dueto desenfreado! Eu ficava na cama mais ou menos como um homem assistindo ao desenrolar de uma peça de teatro. Notava que eles desabafavam, esquecendo os aborrecimentos do dia e os problemas da vida, mas eu nunca ouvia a voz de mamãe nessas horas.

Ela intervinha na conversa de modo relativamente raro, sempre para dizer uma coisa séria, ajuizada e criteriosa, o que eu percebia pelo tom da voz, que era muito afável, quase como um órgão; mas vindo ao mesmo tempo dos recantos mais sérios do mundo da música e das alturas mais eminentes do reino do som, desenvolvendo-se sem pressa nem ansiedade. Eu percebia ser verdade o que ela dizia, por não haver na sua inflexão de voz nenhum exagero ou excesso. Ela não provocava o riso, mas despertava a atenção.

Tudo isso eu notava bem pelo coro das vozes e dizia de mim para comigo: “Quando ouço essa voz séria, grave, amiga, tranqüila e cheia de sabedoria, sinto-me bem. Se eu morasse numa casa onde ninguém risse, mas eu ouvisse esse timbre o dia inteiro, seria capaz de nunca querer sair dela!”. O meu vocabulário não abrangia essas palavras, mas as idéias eram essas.

Tinha de vir daí uma preferência acentuadíssima pela senhora dona dessa voz. E eu pensava: “Viver e conversar com pessoas como ela é o paraíso na terra. Quero ser assim!”.

Porém, dali a pouco o “Rei Momo” tinha entrado novamente na conversa e estava fazendo as dele, e o assunto levantado por mamãe era deixado de lado… Então, a idéia daquela gente rindo debandadamente depois de termos ido nos deitar era muito déplaisante [desagradável] para mim e deixava-me irritado, pois eu discernia nessa atitude uma mentalidade má.

Diante de certas surpresas desagradáveis, a inocência também me inspirava, no fundo da alma, cogitações doutrinárias profundas. Por exemplo, quando ouvia alguém mencionar certos princípios, percebia a mentalidade do indivíduo que os enunciava. Por outro lado, notando o mau espírito da pessoa, eu entendia melhor a afirmação doutrinária errônea que ela defendia e, com freqüência, fazia a análise dos menores sintomas, conferindo-os com esse mau espírito. Quando eu via certos lados maus de alma manifestarem-se em alguém, ou uma pessoa menos boa externar um erro em um bom ambiente, eu tinha a sensação de que alguma coisa andava mal e contrariava a normalidade da ordem.

Certa vez, um senhor conhecido da família, partidário da escola de pensamento positivista, disse, sorrindo, na minha presença:

– As crianças são animaizinhos.

Eu parei o que estava fazendo e afirmei:

– Eu não sou um animalzinho!

Ele achou graça e perguntou:

– Mas como? Você não é?

– Não! E é bom que o senhor saiba que não quero ser tratado assim.

Mamãe, a grande mantenedora das hierarquias, sorriu dessa vez e não me repreendeu, pois eu estava defendendo a boa doutrina…

No Hotel Internacional, analisando alguns adultos

Hotel Internacional, em Santos

Em Santos, entre o Palace Hotel e a Ilha de Urubuqueçaba, localizava-se o Hotel Internacional, que freqüentei algumas vezes.

Ali, eu notava que as pessoas mais velhas nem iam ver o mar, mas passavam o dia inteiro fazendo do hotel a sua própria vida, inclusive com mexericos. Lembro-me de certa senhora pernambucana muito fina, de cabelos branquíssimos e muito bem penteados. Ela descia do seu quarto, ia para um dos salões do hotel e passava um longo tempo conversando, inclusive com alguns membros da minha família, mas não se aproximava da janela nem uma vez para contemplar o mar!

Depois, eu observava o jeito de ela agradar as crianças de minha idade. Quando passávamos em bandos, ela dizia:

– Oh, Plinio, como vai você? Está bem? A sua avó passou bem a noite?

Eu pensava: “O que ela tem a ver com vovó?” E respondia:

– Passou bem!

A Fräulein imediatamente me corrigia:

– Obrigado!

Eu obedecia, para não ter encrencas:

– Obrigado…

Família paulista em Santos

Na realidade, essa senhora não queria saber de nada sobre vovó, pois aquelas formalidades eram para ela como um jogo. Se eu afirmasse que vovó estava morrendo, ela diria:

– Bom, antes de ir dormir, preciso ir ao quarto de Dª Gabriela para ver como ela está.

Ela tapotait [dava batidinhas] na minha cabeça e já estava pensando numa outra criança.

Eu observava também certos homens e, sem ter ainda noção da impureza, percebia neles algo de rugoso, áspero e fanado, à maneira de uma árvore muito forte que não possui mais flores nem frutas, mas é apenas um tronco fazendo “esgares” no mato. Por exemplo, chegava de São Paulo um conhecido; eu o olhava e pensava: “Mas que ameaça está andando por aí? O que é esse homem? Tenho vontade de me esconder, mas não posso fugir dele: é preciso esperá-lo e cumprimentá-lo”.

Ele passava perto de mim e eu dizia:

– Dr. Fulano, boa tarde!

Quando muito, ele batia o cigarro com os dedos, deixava cair cinza e punha a mão sobre minha cabeça. Mas, às vezes, nem percebia que uma criança tinha falado com ele, ia para uma roda de homens e daí a pouco estourava uma gargalhada:

– Oh, oh, oh, oh!!!

Aquele riso parecia uma explosão vulcânica! Eu me perguntava: “Como é isso? A minha risada é outra… Eu sou completamente diferente dele! Quando eu me desenvolver, será que vou me transformar nessa árvore fanada, nessa espécie de agressor? O que vai ser de mim? O que vou ser? Prefiro nem pensar nesse futuro, pois, para mim, assemelhar-me a esses homens equivale à morte! Nunca na minha vida serei assim! Eu oporei resistência!”.

Mas sentia como se uma voz me respondesse: “É inútil! Eles foram como você. Lembra-se da fotografia do Fulano quando era menino, que você encontrou numa gaveta velha, em casa? Ele era como você. Você será como ele!”.

Lembro-me perfeitamente de uma ocasião em que eu começava a minha sesta, ouvindo de longe o mar e fazendo esses raciocínios, até que, em certo momento, pensei: “É melhor afundar no sono e dormir!”.

Convivendo com os meninos da fazenda

Eu freqüentava muito a casa de uns amigos de minha família, que eram fazendeiros e cujos filhos eram levados para a fazenda na época das férias. Ali, eles entravam pelas janelas da casa, faziam grandes raids a cavalo, penetravam no mato, jogavam-se na terra, mexiam-na e faziam bonequinhos de barro, cavavam com a mão, ficavam com as unhas imundas e emporcalhavam toda a roupa, por pura exuberância nervosa. Eu tinha a impressão de ver uma horda de bárbaros! A comparação entre mim e eles seria talvez como entre Jacó e Esaú.

Eles comiam apressadamente e a todo instante diziam desaforos uns para os outros, chamando-se de efeminados. Sempre queriam saber quem era o mais musculoso e, no meio de mentiras, cada um contava uma proeza ou uma aventura maior.

Também gostavam de jogar pedras uns nos outros e eu objetava interiormente: “Se essa pedra cair na minha cabeça, o que acontece? Não quero brincar com pedras”. Ao cabo da brincadeira, eles ficavam transpirados, o que me causava uma enorme repugnância. Eu pensava: “Para que suar assim?”, e dizia-lhes:

– Se você sua tanto, não se mova! Não se deve fazer isso! Fica-se repugnante! Ou então, vá lavar-se imediatamente! Não quero saber de menino suado perto de mim!

– Ah, mas eu não quero me lavar!

E continuavam aquelas correrias desordenadas… Naturalmente, eles não mantinham ordem nenhuma na casa: todas as salas pareciam quartos de dormir, pois havia objetos pessoais deles por toda parte e, também, objetos das salas nos quartos, como, por exemplo, um vaso utilizado para pesa-papéis, que permanecia ali durante um ano…

Lembro-me da minha estranheza ao perceber que esses meninos de boa família, bem-educados e bem vestidos, gostavam de brincar no galinheiro, quando os adultos não percebiam. Em minha residência, eu jamais freqüentava esse mundo galináceo. Eu via as galinhas de longe, atrás de uma grade, mas conhecia-as muito bem no prato.

Em certa ocasião, entrei no galinheiro com eles. Havia ali um mau odor…! É normal que as pessoas mantenham uma atitude de desagrado e se defendam de uma impressão assim, para não se tornarem co-naturais com ela. Pois quem respira um mau odor e não sente repulsa, permite que ele lhe conforme o espírito.

Eu não notava nada disso neles, mas apenas risadas, corre-corre e molecagem. Começavam a incitar os galos a brigarem e corriam atrás das galinhas. Na correria, levantava-se a poeira do galinheiro e aquilo formava um ambiente no qual eu notava que eles se sentiam bem. Eu permanecia no canto e, quando passava uma galinha perto de mim, eles diziam:

– Pega! Pega a galinha!

Eu respondia:

– Não pego!

Uma das brincadeiras consistia em dar pontapés nas galinhas, que saíam cacarejando. Aquela brutalidade me desagradava e eu pensava: “A galinha é um bicho feito para ser depenado, cozinhado e depois comido. Eu não a toco nem com a ponta dos dedos!”.

Depois começou uma briga de galos. A primeira parte era muito bonita: eles começavam a olhar um para o outro com grandes ares e com certo cavalheirismo, arrastando as asas. Era quase uma cena de corte! Aqueles animais sem inteligência pareciam fidalgos que se olhavam antes de se desafiarem para um duelo. O seu instinto cego, criado por Deus, era uma espécie de bailado guerreiro e aristocrático antes do combate. Eu era capaz de assistir àquela grande apresentação de aparato e de categoria durante uma hora, mesmo se os galos não brigassem, pois, para mim, o essencial não era a briga.

Mas, enquanto apreciava aquilo, que me encantava, olhei para os meus companheiros e percebi que eles nem estavam pensando nisso, pois queriam que o desafio acabasse logo. Eles eram tão insensíveis à cena quanto os outros galos e galinhas do galinheiro, que permaneciam cacarejando ao longe, enquanto os dois galos faziam aquela manifestação magnífica.

De vez em quando, um menino dava um pontapé num dos galos, para ver se apressava a briga. Quando esta começou, percebi que era em si bonita, mas consistia num enfeiamento dos galos, pois eles se depenavam um ao outro e se transformavam em horrores. De repente, um deles deu uma bicada e arrancou um olho do outro: gargalhada geral dos meus companheiros! Já farto, eu resolvi ir embora. Saí sem me despedir deles, entrei em casa e fiquei conversando com pessoas mais velhas até a volta deles. Nunca mais pus os pés num galinheiro.

Ordem fraca e desordem robusta

Eu via nesses meninos uma seiva robusta mas desordenada, enquanto eu representava uma ordem verdadeira mas um tanto fraca, o que me deixava algo inseguro, por sentir-me menos forte. Ao mesmo tempo, apesar da minha implicância em relação a certos aspectos, eu achava graça neles e gostava da sua companhia.

Após algumas viagens à fazenda, eu adquiri a idéia de que a floresta tropical era um pouco malfazeja. Sentia-a semelhante àqueles meninos, que me pareciam ser como as árvores do mato: entortadas, umas sobre as outras, com bichos habitando nelas e formando uma “massaroca” de vegetação pouco ordenada. Tudo isso era muito diferente do bosque europeu e do Jardim da Luz, onde as árvores cresciam normalmente, erguidas e limpas. Eu me lembrava, por exemplo, de uma fotografia que eu vira da forêt [floresta] de Fontainebleau, na França, durante o outono. Tudo ali era doce! A vegetação, abundante mas amiga do homem, tinha ares de sala de visita. Havia um enorme carvalho que, ao envelhecer, se tinha tornado “suave” e as suas folhas começavam a se tornar douradas ou cor de vinho.

Em resumo, para mim, as características daqueles meninos representavam o mal, enquanto a minha oposição a isso representava o bem. Portanto, o bem tinha afinidade com a natureza limpa, clara e direita, com minha casa e meu ambiente, enquanto o reino do mal era igual à feiúra, à sujeira e à desordem, que formigavam lá fora e que, às vezes, tentavam me agarrar com as suas seduções.

Tentações contra a inocência

Todo mundo já ouviu falar da infância como de uma época áurea, feliz e despreocupada; mas poucos percebem ser essa despreocupação provinda de um impulso que é principalmente sobrenatural, originado do Batismo. Por isso a criança inocente possui a tendência de ver as coisas sempre pelos seus aspectos mais elevados, nobres e culminantes. Ela entrevê coisas lindíssimas e tem idéias maravilhosas. Algumas têm isso mais acentuadamente, outras menos, de acordo com as vias de Deus para cada uma, e nisso consiste a alegria da inocência.

Uma criança que mantenha essa atitude é igual, na aparência, a outra qualquer; na realidade, quando gosta, por exemplo, de um brinquedo ou de um doce, está procurando neles certa beleza que corresponda aos seus desejos de maravilhoso: aquilo conduz sua imaginação para algo de mais sublime e, por isso, mais belo. Essa posição inicial de admiração define-se exatamente como amor a Deus.

Em mim, essa tendência era muito acentuada, evidentemente por uma graça, mas também pelo convívio com mamãe, pela sua presença e pela dileção mútua que reinava entre nós dois. Entretanto, em certo momento, começaram as provações nessa matéria. Como foram?

Naquele tempo, o mundo dos brinquedos raramente convidava as crianças para o maravilhoso. Por exemplo, eu nunca ouvi dizer que houvesse um jogo com vidrinhos para montar pequenos vitrais, ou uma harpazinha de forma nobre, elegante e bonita, para os meninos ou meninas tocarem. Pelo contrário, com freqüência os brinquedos levavam-nos para uma espécie de deleite “horizontal”; eles deixavam de querer ver nesses objetos a arquetipia, para fruir apenas o aspecto quantitativo e a vibração que eles produziam, o que constituía um abandono da visão maravilhada que a criança possuía anteriormente e um apego, por exemplo, à bola ou à bicicleta, por elas mesmas.

Acontece que o “brinquedo” mais apreciado por um menino é uma outra criança. De maneira que, para ele, brincar com um companheiro é melhor do que ficar a sós com qualquer objeto; exceto se ele possuir um dom muito privilegiado, pelo qual goste de permanecer sozinho, às vezes. Assim, o desejo de ser bem cotado junto aos outros passa a ser enorme; e a pressão do ambiente começa a fazer com que ele seja condicionado pela opinião geral, adquirindo verdadeiras manias, inclusive em relação à preferência das amizades. No fundo, ele se esquece de Deus, e dá-se uma queda em matéria de Primeiro Mandamento.

Eu fui assaltado por tentações assim. Por exemplo, em certas tardes, durante a brincadeira com os meninos conhecidos da família, comecei a perceber que os agitados gozavam a vida mais do que eu. Eles sugavam o prazer com muito mais intensidade e, de modo geral, tinham uma capacidade de fruição muito maior que a minha. Em certo sentido, tiravam um sabor da vida que a minha tranqüilidade não hauria. Eu notava que estes eram os que chamavam mais a atenção, guiavam mais os acontecimentos, eram os vencedores aos olhos da opinião pública e tinham mais importância junto aos adultos. Eu, entretanto, e os semelhantes a mim, ocupávamos um lugar secundário e apagado em todas as delícias, fruições e saliências da vida.

Apresentou-se, então, diante de mim um problema, nestes termos: “Percebo que, se quisesse, poderia tornar-me semelhante aos outros. Vale a pena? Não haverá um inconveniente em fazer isso? Ainda sou criança e, a julgar pelo bom equilíbrio físico e mental que sinto em mim e pela longevidade dos membros da minha família, provavelmente chegarei a uma idade avançada. Como tirar vantagem de todo esse tempo? Eu não aproveitarei mais a vida se me transformar numa pessoa agitada?”.

Lembro-me especialmente de alguns exemplos nessa matéria.

Quando mamãe nos levava ao centro da cidade para escolhermos presentes, eu sentia uma alegria debandada! Na Casa Fuchs havia brinquedos alemães, que exerciam sobre mim muita atração, por serem magníficos e terem qualquer coisa de categórico, combinando com o meu feitio truculento. Era, por exemplo, um grupo de soldadinhos marchando, um dos quais tocava os pratos de um modo que me encantava; casinhas camponesas com trepadeiras que davam frutinhas vermelhas e florzinhas brancas, e uma mulher jogando alimento para umas galinhas robustas… Tudo isso era muito de acordo com meu feitio. Meu encanto pela Casa Fuchs era tal que, se eu morasse perto dela, ou se os meus pais fossem os seus donos, haveria para mim o risco de “perder a cabeça”!

Quando mamãe nos levava ao centro da cidade para escolhermos presentes, eu sentia uma alegria debandada! Na Casa Fuchs havia brinquedos alemães, que exerciam sobre mim muita atração, por serem magníficos e terem qualquer coisa de categórico, combinando com o meu feitio truculento. Era, por exemplo, um grupo de soldadinhos marchando, um dos quais tocava os pratos de um modo que me encantava; casinhas camponesas com trepadeiras que davam frutinhas vermelhas e florzinhas brancas, e uma mulher jogando alimento para umas galinhas robustas… Tudo isso era muito de acordo com meu feitio. Meu encanto pela Casa Fuchs era tal que, se eu morasse perto dela, ou se os meus pais fossem os seus donos, haveria para mim o risco de “perder a cabeça”!

Certo dia fui com mamãe a essa loja e vi ali uma caixa de soldadinhos de chumbo bastante cara, que desejei muito possuir; mas não quis pedir, pois calculava que ela não dispunha do dinheiro necessário. Eu não queria contristá-la. Mas qual não foi minha surpresa, quando, no meio dos presentes destinados a mim naquele ano, vi entrar aquela caixa dos meus sonhos! Um tio meu, muito mais abastado do que meu pai, resolvera dar-me aquilo. Talvez o brinquedo fosse destinado a um filho dele, mas alguém o achou feio e, então, veio parar em minhas mãos. Foi para mim um encanto e, inclusive, fiz o plano de agradar aquele tio durante o ano inteiro, para ver se no fim do ano me dava outra caixa, mas ele nunca mais repetiu a atenção. Entretanto, senti que a posse daquele brinquedo abria em mim um apetite desregrado.

Certo dia fui com mamãe a essa loja e vi ali uma caixa de soldadinhos de chumbo bastante cara, que desejei muito possuir; mas não quis pedir, pois calculava que ela não dispunha do dinheiro necessário. Eu não queria contristá-la. Mas qual não foi minha surpresa, quando, no meio dos presentes destinados a mim naquele ano, vi entrar aquela caixa dos meus sonhos! Um tio meu, muito mais abastado do que meu pai, resolvera dar-me aquilo. Talvez o brinquedo fosse destinado a um filho dele, mas alguém o achou feio e, então, veio parar em minhas mãos. Foi para mim um encanto e, inclusive, fiz o plano de agradar aquele tio durante o ano inteiro, para ver se no fim do ano me dava outra caixa, mas ele nunca mais repetiu a atenção. Entretanto, senti que a posse daquele brinquedo abria em mim um apetite desregrado.

Em outras ocasiões, eu tinha um entrechoque interior, também a propósito da Casa Fuchs. Na época do Natal, ela era ornamentada de um certo modo alemão que me parecia delicioso. Na própria noite de 24 para 25 de dezembro, eu às vezes pensava: “Possivelmente, essa loja está aberta e nela será realizada uma grande festa de alemães que compram, comem e gozam a vida com essa intensidade teutônica que a Fräulein Mathilde me ensinou a apreciar tão plenamente… Em casa, pelo contrário, tenho o carinho materno, doces em estilo brasileiro arranjados por mamãe e colocados nos quatro cantos de nossa sala de brinquedos, com uma série de reminiscências muito delicadas do nascimento do Menino Jesus. O que é mais agradável, o Natal da Casa Fuchs ou o Natal de mamãe?”.

A pergunta era perigosa, pois vários movimentos na minha alma propendiam para o Natal da Casa Fuchs… Por mais que eu fosse um menino sinceramente católico e quisesse bem a mamãe, aquele modo teutônico de viver me parecia mais agradável do que tudo. Entretanto, eu sentia vagamente que, se consentisse nessa solicitação, poderia penetrar em mim um enorme apego à vida terrena. Minha atenção se deslocaria do maravilhamento para aplicar-se apenas ao mero gostoso, e nessa atitude eu agiria mal em relação a Deus. Porém, tentado a ceder, objetava para mim mesmo que aquilo não era propriamente matéria de pecado e, portanto, não tinha importância nenhuma.

Entretanto, Nossa Senhora me ajudava e, pela influência de mamãe, eu sempre resistia, fazendo um ato de vontade sobre mim e dizendo: “Isso é errado! O Menino Jesus é Deus, e eu tenho de amá-Lo mais do que qualquer outra coisa no mundo! Portanto, vou ajoelhar-me junto ao presépio de bom grado. E não é bom que eu tenha um tal apego pelas coisas alemãs – especialmente a comedoria –, a ponto de formular essa alternativa. O problema é malsão e, portanto, vou participar da noite de Natal em casa, com todo o meu coração!”.

Por essa forma, eu conservava os meus ideais na minha alma. Contudo, se eu externasse esses sentimentos, seria talvez caçoado pelas crianças que me cercavam.

Sensação de vertigem, diante do risco de perder a integridade

Outro transbordamento de gosto me era causado pelo banho de mar, em Santos. Eu julgava impossível que alguém pudesse ser mais feliz do que eu, nessas ocasiões! Entretanto, sentia que esses prazeres concretos eram diferentes dos maravilhamentos superiores, que me levavam a considerar os aspectos elevados e nobres das coisas, e me ajudavam a pensar no Céu. As alegrias superiores pareciam-me ser extra-temporais e eternas, enquanto as inferiores eram temporais e passageiras. Havia uma espécie de competição dentro de minha alma.

Quando eu me entregava às alegrias superiores, minha alma inteira participava daquele encanto, que era, no fundo, a consideração da ordem do Universo. Pelo contrário, quando eu me dava aos gostos materiais torrenciais, a melhor parte de minha alma parecia ficar morta, inativa e trancada num quarto escuro.

Então, eu percebia que não podia deixar-me tomar por aquilo!

Nossa Senhora me ajudou a pôr um freio. Não é que houvesse propriamente incompatibilidade entre esses gáudios inferiores e minha inocência; mas eu temia o perigo de não perceber a diferença entre uma coisa e outra e, assim, deixar-me devorar pelo prazer…

Nessas ocasiões eu tinha uma sensação semelhante à vertigem, notando que poderia derrapar inteiramente se não tomasse cuidado. Cheio de horror diante daquela possibilidade, fixava-me, então, na seguinte idéia: “Se não me afastar desse perigo por completo, sentirei uma apetência do abismo e rolarei nele! Nessa matéria, o meu pior inimigo será o meio termo, pois ele consiste numa união ilegítima entre o píncaro e o precipício! Conclusão: ou me torno o contrário daquilo que não quero ser, ou serei aquilo que não desejo. Se não me colocar no vértice do ótimo, acabarei entregando-me ao vórtice do péssimo”.

Certa feita, eu estava andando com duas ou três pessoas na praia quase deserta, vestido com um traje de tecido palha-de-seda. O vento soprava e entrava pela minha roupa, enchendo-a toda de ar, o que me dava um grande bem-estar, chegando a ser quase inebriante. Senti, entretanto, que havia ali uma espécie de convite para certo padrão, modelo ou estilo de vida contrários a toda a atmosfera de maravilhamento à qual eu estava habituado, parecendo dizer-me: “Por que não ser assim, como outras pessoas que você conhece? Isso é verdadeiramente a vida!”.

Tive de fazer um esforço sobre mim mesmo para não ceder, pois percebi que, se aceitasse esse convite, algo da minha integridade ficaria manchado e depois eu começaria a ter outras atrações mais fortes.

Nas águas de Santos, momento decisivo

Em outra ocasião, passei uma temporada em Santos com vovó e mamãe, numa casa alugada por uma das minhas tias-avós, em frente à praia, longe do Hotel Parque Balneário. Era um casarão antigo, com muito espaço, tendo um mobiliário improvisado, o que causava uma certa distensão e favorecia o ambiente de férias.

Sempre sensível à culinária, ouvi dizer certo dia que preparavam um risoto de siri para o jantar; e comecei a formar uma idéia mítica desse prato, propondo-me com veemência a fazer nele uma devastação pantagruélica. Aliás, os parentes que estavam ali se horrorizavam com a quantidade que eu comia, sobretudo com as “toneladas” de manteiga…

No fim da tarde, trocamos de roupa e fomos para o banho de mar. Aquela água quente, mas muito temperada, que tomava o meu corpo inteiro, dava-me grande contentamento, sobretudo quando eu conseguia deixar-me levantar pacificamente por uma onda e descer de novo. Apesar de estarmos num local muito raso, eu tinha a impressão de nadar em alto mar e regalava-me com aquelas ondas “doces” que vinham até mim. Aquilo parecia-me uma delícia!

Eu olhava da água para a cidadezinha, vendo todas as casas, cujas luzes começavam a acender-se. Tive, então, a impressão de que, em todas elas, se preparava risoto de siri e que havia ali meninos dispostos a comer como eu. A vida me pareceu maravilhosa! E a louçania da inocência entrava nisso como um componente, ajudando-me a degustar o mar… Mas, em certo momento, tive uma tentação com o seguinte pensamento: “Eu tenho aqui absolutamente tudo quanto basta para possuir uma felicidade perfeita. Se eu me puser a haurir esta alegria, sentir-me-ei perfeitamente feliz. E se a vida só me der isto, ela me proporcionará inteiramente tudo quanto eu quero dela. Sinto-me penetrado pelo bem-estar!”.

Percebi que, se consentisse e me deixasse levar inteiramente por esse agrado, passaria a gostar apenas de coisas como aquelas, e renunciaria a outras realidades mais elevadas que ainda não conhecia bem, mas para as quais eu sabia dever tender, apesar de não relacioná-las diretamente com Deus. Notava haver em mim capacidade de entender mais do que compreendia então, e de amar coisas mais altas que por enquanto ignorava. Percebendo confusamente que eu mentiria a mim mesmo e pecaria contra a boa ordem das coisas se renunciasse a essas elevações, pôs-se diante de mim uma opção: haurir a felicidade daquele momento, ou reprimi-la por fidelidade a algo de mais alto que eu não via inteiramente, mas que se apresentava a mim como uma privação e um sacrifício.

E concluí: “Não pode ser! Tenho de me privar desse gozo, a ponto de fazer algumas coisas desagradáveis; se não este risoto de siri e este mar, gostosos como são, me arrastarão para baixo e não agüentarei a expectativa do mais alto que me espera”.

Tomei então uma medida interna, dando uma “freada” desagradável na minha alma e um “arranhão” naquela alegria. E resolvi passar a vida inteira com esse arranhão, para não sucumbir à totalidade de gáudio que se apresentava diante de mim.

Percebo que, se houvesse cedido nesse momento, teria sido depois um gozador da vida desenfreado e, aliás, também inteligente, pois é preciso reconhecer que havia uma certa inteligência no perceber aquela relação do ambiente com o mar, as casinhas e o risoto de siri, formando uma totalidade. Eu agi com uma responsabilidade moral muito definida nessa ocasião, apesar de não entender claramente que aquilo podia levar-me ao pecado.

No que consistia o pecado, para mim, nessa idade? Em mentir e bater em Rosée, a qual, às vezes, retribuía generosamente! Quado brigávamos, eu em geral apanhava, pois ela possuía mais vontade de ganhar.

Tenho a impressão de que aquele momento foi muito decisivo para mim e agradeço a Nossa Senhora por ter recusado aquela solicitação, pois várias vezes, posteriormente, essa tentação se apresentou de novo sob outras formas, mas já vinha enfraquecida pelo “arranhão”. Resisti pela ajuda da graça, e durante a vida inteira conservei, como um hábito, essa posição de recusa em relação às coisas em extremo agradáveis.

O largo Coração de Jesus

Largo Coração de Jesus em São Paulo

Do mesmo modo, em várias ocasiões e sob vários aspectos, fui tentado de mediocridade. Entretanto, esse tipo de solicitação não se apresentava, em geral, à maneira de um oferecimento, mas através de um estado de espírito pelo qual eu, se quisesse, não veria de frente o perigo e então cederia. A esse respeito, lembro-me da tentação que constituiu para mim o largo Coração de Jesus, que eu freqüentava muito, pois todos os domingos assistia à Missa na igreja situada nesse local.

Nessa tranqüila região havia pouco trânsito de veículos,  pois naquele tempo o automóvel, sendo ainda artigo de luxo, era um tanto raro e não constituía meio de transporte para qualquer um. Os bondes passavam de vez em quando, percorrendo a rua Barão de Piracicaba e atravessando o largo.

pois naquele tempo o automóvel, sendo ainda artigo de luxo, era um tanto raro e não constituía meio de transporte para qualquer um. Os bondes passavam de vez em quando, percorrendo a rua Barão de Piracicaba e atravessando o largo.

Havia ali uma pequena burguesia – talvez composta por filhos de imigrantes – levando uma vida sossegadinha, tranqüila, sem sobressaltos nem problemas e com certa fartura. Aquela praça era um foco de mediania confortável. O ambiente era piedoso, pois os moradores freqüentavam muito a igreja e nela rezavam. Aquela população tinha uma existência semelhante à de uma aldeia, aconchegada em torno da igreja, como complemento ou moldura desta, em meio a uma atmosfera de bonomia que se manifestava dos modos mais inesperados.

Por exemplo, havia um aleijado – pobre coitado! – que não podia andar por lhe faltarem os dois pés. Não usava chapéu e se movia de um lado para outro com as mãos apoiadas no chão e uma espécie de calços de madeira amarrados aos joelhos. Evidentemente, esse pobre infeliz não trabalhava, mas era tratado por todo mundo com muita bondade: entrava numa confeitaria, participava das rodas de conversa, davam-lhe alguma coisa para comer e, quando já estava farto da prosa, voltava para casa. A atmosfera do largo era tal que até ele era alegre!

Por exemplo, havia um aleijado – pobre coitado! – que não podia andar por lhe faltarem os dois pés. Não usava chapéu e se movia de um lado para outro com as mãos apoiadas no chão e uma espécie de calços de madeira amarrados aos joelhos. Evidentemente, esse pobre infeliz não trabalhava, mas era tratado por todo mundo com muita bondade: entrava numa confeitaria, participava das rodas de conversa, davam-lhe alguma coisa para comer e, quando já estava farto da prosa, voltava para casa. A atmosfera do largo era tal que até ele era alegre!

Existia uma casinha bonita e bem-arranjadinha, tendo umas trepadeiras com florzinhas vermelhas, na qual habitavam dois irmãos corcundinhas, que eram mais baixos do que uma pessoa normal ajoelhada. Percebia-se terem o necessário para viver sem preocupações. Eles saíam todos os dias à mesma hora, juntinhos e usando chapéu de palheta. Entravam na igreja, folheavam uns livrinhos de piedade, rezavam, comungavam e depois voltavam para casa. Eu os imaginava sentados numa mobília pequenina, comendo uma comidinha e levando uma vidinha.

No quarteirão seguinte ao largo, morava o professor de música de minha irmã, Herr Von Zonnaitler, um austríaco muito pobre, de pequena nobreza.

Busto do bispo D. José de Camargo Barros, no largo Coração de Jesus

“O naufrágio do Sírio” – Quadro de Benedito Calixto

No centro da praça, no alto de uma coluna, existe o busto de um bispo de São Paulo, D. José de Camargo Barros, que se tornou célebre por ter sido vítima do naufrágio do navio Sirio, que vinha da Europa para o Brasil. Ele viajava com um colega, paulista de Pindamonhangaba, que fora nomeado Arcebispo de Belém do Pará e havia sido sagrado pelo Papa São Pio X. O navio foi a pique e, sendo o número de salva-vidas insuficiente para os passageiros, o arcebispo de Belém estava com grande medo. Então, o bispo de São Paulo exigiu absolutamente que ele aceitasse o seu salva-vidas e com isso o arcebispo foi salvo, mas D. José de Camargo Barros morreu afogado. O prelado sobrevivente adquiriu tal pânico de viagens marítimas que renunciou à sua arquidiocese – pois naquele tempo não havia estrada para chegar ao Pará – e a Santa Sé lhe concedeu a demissão.

Esse bispo de São Paulo foi considerado mártir – em certo sentido – e por isso fizeram-lhe esse busto, que entretanto não sugere a idéia do martírio, mas apresenta um prelado muito plácido e bem assentado na vida, olhando do alto da sua coluna o movimento do largo e dando uma bênção tranqüila com seus dedos robustos.

Para a São Paulo da época, a igreja parecia enorme e a sua torre, colossal. Ao meio-dia e às seis horas da tarde, o carrilhão tocava a canção de Bernadette: “sol, dó, mi, dó…” Aquela melodia simpática, respeitável e popular enchia a praça, e minha atenção se voltava, então, para a imagem dourada do Sagrado Coração de Jesus no alto da torre, com os braços largamente abertos, indicando a receptividade do Coração d’Ele para o mundo inteiro. Parecia-me que cada badalada era uma nota que se quebrava, depois, em mil pequenas bolhas de luz e cristal, penetrando em todos os ambientes. Eu tinha a impressão de que, nesse momento, D. José de Camargo Barros, do alto de seu pedestal, dava uma bênção.

A bênção do Santíssimo Sacramento na Igreja do Sagrado Coração

Em volta da praça tudo se chamava “Coração de Jesus”: a farmácia, o empório… Quando começava a anoitecer, acendia-se na farmácia um foco de luz atrás de enormes globos vítreos, feitos de matéria vermelha, verde, azul e dourada. Aquilo formava uma luminosidade ampliada que me impressionava muito. Aproximadamente nessa hora, o sino do Coração de Jesus começava a dar outro sinal: era a bênção do Santíssimo Sacramento. Quem estivesse no largo podia ver certo número de moradores que se dirigiam de suas casas à igreja. Eu observava aquele mundo, diferente do meu e fechado para mim, assim como o meu era fechado para aquela gente.

Eles andavam muito devagar, numa conversinha que nunca acabava e nunca se interrompia. Eu não sabia sobre o que falavam, mas ficava curioso, pois sempre me interessou sobremaneira a análise e a observação da vida: saber como é esse e como é aquele; como vivem, como pensam e o que acham, para onde vão, como se relacionam com aquele e com aquela… Isso me atrai a atenção fabulosamente!

Eram senhoras sofridas da vida, com uns xalezinhos e uns arranjinhos de quem possui seus recursos; homens aposentados, vivendo de pequenas rendas, ou ainda trabalhando num emprego metódico e pequenino, que os “esmagava” um pouquinho mais a cada dia. Eu via que eles estavam sujeitos a um processo de “achatamento” e, com o tempo, iam ficando mais baixinhos, mais sumidinhos, mais cinzentinhos, com as roupas mais rapadinhas, mas com a alminha contente e com a vidinha arranjada.

Na hora marcada entrava o padre, era exposto o Santíssimo Sacramento, começava o Tantum ergo e repicava o sino. Era um momento de muito recolhimento, piedade e elevação espiritual, e depois todos se retiravam. Eu os olhava enquanto se persignavam com a água-benta e percebia que eles saíam da igreja com uma dimensão de alma muito maior. Certos reservatórios interiores de resignação, de sublimidade e de elevação de espírito estavam reabastecidos até o dia seguinte. Eles tinham-se abeberado no Sagrado Coração de Jesus e este os havia dessedentado, deixando-os super-saciados. Desapareciam, então, na bruma ainda violácea do dia que estava se pondo, e não sei o que pensariam daquele menino curioso…

Reflexões, problema interior e decisão

Eu andava três ou quatro quarteirões fazendo reflexões, e daí a pouco estava em casa, onde encontrava uma atmosfera completamente diferente. O largo era quase outra cidade em relação ao nosso mundo, e uma rua limítrofe marcava o início do bairro da aristocracia. Ali o horizonte era muito aberto: falava-se de política e de arte com certa elevação, e os temas mais entretidos eram os polêmicos. Exigiam-se maneiras muito cerimoniosas, e tudo se passava num ambiente europeizado, com certo luxo e riqueza, aberto às idéias novas e com preocupações de progresso e de conforto, marcadas pela agitação política, mundana e cultural. Eram famílias que moravam em vistosos palacetes, utilizavam automóveis vindos da Europa ou dos Estados Unidos e viajavam para o velho continente em navios-palácios com grandes salões.

Eu era enormemente sensível a todo esse brilho e deleite, mas aquilo constituía para mim um pólo de atração muito diferente do largo Coração de Jesus. Embora todas as condições de minha família me fizessem esperar um grande futuro e os exemplos de meus antepassados – continuamente lembrados por meus parentes –, fossem um incentivo para eu fazer uma grande carreira, pôs-se diante de mim um sério problema:

“Que vida vou levar? Se eu tomar a existência da minha família como ‘pista de vôo’, terei uma vida talvez brilhante, mas agitada, complicada e cheia de problemas, com a possibilidade de perder minha alma. Terei de lutar pela minha perseverança!

“Pelo contrário, não será melhor me destacar da minha família e do meu ambiente – quando for homem e tiver dinheiro para viver por mim mesmo – e vir morar na pracinha do Coração de Jesus, na vidinha encolhida, vivendo à luz ou à sombra do santuário, ouvindo o sino que toca, indo de manhã à Missa e de tarde à bênção, fazendo durante o dia visitas ao Santíssimo Sacramento? Levarei uma existência sem aventuras, riscos, problemas ou complexidades, simplesmente afundando-me no anonimato, no cinzento e no pardo, como uma figura que some na penumbra agradável do largo Coração de Jesus. Estarei num nível mais baixo, portanto, renunciando a várias situações esplêndidas – é verdade – mas, em compensação, vou gozar de um sossego que no meu ambiente não existe. Deixarei, por exemplo, essa idéia de fazer carreira e ocupar um posto. No fundo, a mediocridade é a coisa mais gostosa da vida, porque não traz amolação!

“Olha essa gente do largo Coração de Jesus! Eles não têm esses problemas, mas se esparramam pela vida! Viver ‘de chinelo’ não é muito melhor do que viver na representação e na educação? A educação…! Que trabalho ela dá! É preciso mandar um telegrama para um, uma cesta de flores para outra, escrever um cartão agradecendo tal coisa; depois é necessário cumprimentar um de certo modo, outro de modo diferente. Ali, não. É o largo do Coração de Jesus e mais nada! Terei uma vida medíocre no meio de pessoas que vão me glorificar – pois, para eles, eu seria um personagem colossal –, permanecerei no ócio, na tranqüilidade e na piedade e acabarei indo para o Céu”.

Eu não percebia diretamente o mal que haveria nessa atitude. Notava que algo nela não estaria bem, mas parecia-me que poderia agir assim, se quisesse. Ninguém afirmaria ser aquilo um pecado, e certas pessoas até diriam tratar-se de um ato de virtude de minha parte, por renunciar às grandezas humanas a fim de acautelar-me contra o perigo da condenação eterna:

– Muito bonito de sua parte. Realize logo!

Lembro-me de minha luta interior: não foi propriamente uma dificuldade em vencer-me, mas em ser honesto comigo mesmo e ver claro que não devia proceder assim! Eu não conversava com ninguém em casa sobre isso, pois os familiares julgariam muito extravagante que eu me dedicasse a essas cogitações sociais. Ademais, estando com mamãe e analisando suas maneiras, eu compreendia bem que não poderia introduzi-la comigo no largo, pois ela não caberia ali!

Ela estimulava muito que as pessoas não procurassem ser ambiciosas de dinheiro, mas sim de honra, adquirindo respeitabilidade por suas próprias virtudes, e possuía um alto conceito sobre o papel dos antepassados e do nome de uma família, na vida de alguém. Para ela, o nome devia ser usado à maneira do soldado que empunha sua bandeira! Seria uma vergonha inqualificável entregá-la ao adversário por preguiça ou por medo. Se o indivíduo não vivesse pelo menos à altura de seus ancestrais mais ilustres, estaria num estado de desonra. Ela não dizia isso explicitamente, mas, pelo modo de falar-me sobre os antepassados dela e de meu pai, criava um ambiente no qual sempre estava subentendido o seguinte: “Iguale ou supere. O resto será uma vergonha que você terá de carregar”.

Punha-se, então, para mim uma interrogação: “Separo-me de quem quero bem e respeito tanto? Imponho-lhe o desgosto de ver-me nesse meio do largo Coração de Jesus? Que decepção para ela, que fez tanto esforço para trazer-me da Europa uma Fräulein de primeiríssima ordem, ter um filho decadente!”.

Eram duas apetências opostas, entre as quais hesitei seriamente: uma para a vida burguesa, piedosamente digna e tranqüila, e outra para a vida aristocrática esplendorosa, mas movimentada. Sentindo em mim uma atração simultânea para as duas e percebendo a incompatibilidade de ambas, julguei pela razão o que era melhor e, por fim, exerci a minha opção em virtude de uma idéia de dever – e não de comodismo, de vantagens ou de prazer –, vencendo o meu pendor naturalmente indolente. Fiz força sobre mim mesmo e decidi: “Eu, Plinio Corrêa de Oliveira, tenho o direito de decair assim? Não! Meu lugar é aqui, onde estou! Não concederei a mim mesmo nem um pouco dos repousos e distensões daquilo a que eu renuncio. Até no meu descanso deve prevalecer o tom da elevação, pois, do contrário, cairei num nível inferior. Aquele ambiente da praça não serve para mim. Portanto, devo manter-me distante dele, pois não tenho o direito de ser assim!”. E cortei aquela apetência de modo definitivo, de uma vez e por inteiro; como quem amputa um de seus membros com a espada, por um ato de vontade expresso e pela graça de Deus, obtida a rogos de Maria.

Há uma frase da Escritura que diz: “Maldito o que recusa o sangue à sua espada” (Jr 48,10). E eu, recordando essas reflexões, digo: “Maldito seja o homem que não toma a espada de sua vontade e não se corta a si mesmo, em certas ocasiões”.

O amor ao bem, estimulado pela rejeição ao mal

Nesse tempo eu senti a primeira gargalhada do mal a caçoar de mim por eu ser bom. Foi então que conheci a Revolução2 e, assim, começaram os meus choques com o ambiente de minha geração e com o mundo no qual eu tinha de viver. Passei a notar inúmeras coisas que me desagradavam ao máximo, levando-me a explicitar como era bom o que eu possuía e amava. Assim, por incrível que pareça, entrei no caminho da Contra-Revolução pela rejeição, que foi como um fósforo para acender o fogo de artifício do amor. Quando notei que desejavam tirar-me o que eu amava sem perceber, entendi quanto aquilo me faria falta.

Em que ocasião se deu isso?

Entre o jardim e o quintal de casa

Naquele tempo, as casas tinham belos jardins na frente e quintais no fundo. A minha residência ficava numa esquina de duas ruas, e o jardim dava para a alameda Barão de Limeira, enquanto o quintal estava do lado da alameda Glette. Havia uma cerca de madeira, bem alta, para separar um do outro, tendo algumas trepadeiras com rosinhas bem pequeninas que, em certa época do ano, floresciam de modo muito bonito: formava-se uma parede de rosinhas, de uma cor entre o vermelho e o branco, nas quais eu não notava perfume nenhum.

No jardim não faltava a rainha das flores. Havia rosas enormes, nobres e bonitas, com pétalas bem desenvolvidas, perfume penetrante e colorido definido. Então, intrigado, eu me perguntava às vezes: “Por que Deus fez umas flores tão pequeninas e outras tão grandes? Essas rosinhas não valem nada! Não podia Ele ter feito trepadeiras com rosas enormes e mais bonitas?”.

Entretanto, depois eu refletia: “Deus sabe o que faz! Um dia eu descobrirei a utilidade destas rosinhas”.

O quintal comportava um galinheiro, junto ao qual eu havia me detido algumas vezes, para observá-lo, achando-o recusável sob todos os pontos de vista. Era para mim o “reino da feiúra”! Eu tivera um olhar de simpatia para o galo e um desprezo completo pelas galinhas: pareciam-me desordenadas, impulsivas, desarrazoadas, medrosas, pouco limpas e emitindo cacarejos feios… Entendi serem úteis por causa dos ovos, que muito me agradavam; mas depois percebi que elas se alimentavam de vermes e isso me causou a pior das impressões!

Havia ainda no quintal uma armação chamada quarador. Tratava-se de uma espécie de grande mesa, cuja parte superior era toda feita de arame, formando um gradeado. Cada família contratava a sua lavadeira, que lavava a roupa em tanques, dentro da própria casa, deixando-a secar ao ar livre antes de passá-la. Para isso, a roupa era estendida sobre o quarador ou presa por grampos em fios de arame compridos. Às vezes eu via algumas camisas penduradas, sendo agitadas pelo vento, o que realmente me dava a impressão de fantasmas sem cabeça! Aquilo também fazia parte da feiúra…

Existia ali também uma plantação de cenouras, couves e outras hortaliças; um pouquinho de milho, uma grande bananeira e uma goiabeira. O chão era de terra batida, com exceção de uma pequena calçada. Esse era o quintal, no qual os donos da casa quase nunca entravam.

Minha avó poderia ter mandado construir ali uma garagem para guardar um ou dois automóveis; mas ela não queria isso, pois, nesse caso, seria necessário contratar um chauffeur, que permaneceria durante as horas vagas no mesmo local em que estava a criadagem – constituída por mulheres, com exceção do copeiro – e ela receava que o chauffeur e elas não formassem uma boa companhia. Dessa maneira, movida por zelo em relação às empregadas, ela não possuía automóvel. Eram os costumes daquele tempo!

De vez em quando, as crianças faziam incursões no quintal, apesar de serem proibidas. Eu também fazia as minhas, mas sempre saía desgostoso com o que via lá.

Um encontro singular no quintal

Certo dia, provavelmente na época do Natal, eu entrei sozinho nesse local feio e proibido. Não sei o que tinha ido fazer ali, mas estava naquela calçada, quando veio em sentido oposto ao meu, andando depressa e carregando uma chaleira ou algo semelhante, certa empregada doméstica – talvez criada de quarto de mamãe – cuja fisionomia recordo até hoje: uma jovem chamada Belmira. Sempre ativa, habitualmente alegre e trabalhando bem. Eu quase não conversava com ela, por ser uma mulher já feita, enquanto eu era um menino, mas dizia-lhe apenas “bom dia” e “boa tarde”. Nessa ocasião, ela me viu de longe e começou a rir com um sarcasmo que eu nunca observara nela. Tinha os dentes muito alvos, os lábios vermelhos e a boca escancarada. Olhei-a e pensei: “Essa mulher ri de certas coisas que eu ignoro, a respeito das quais não sei por que as pessoas riem. Ela tem no seu panorama uma dimensão maior do que a minha. Como é isso? Eu tenho de aprender algo que ela sabe. Ela está engraçada, enquanto eu sou uma pessoa sem graça, o que percebo, pois as crianças não riem do que eu digo. Até essa simples criada é divertida! Vou conversar com ela, para ver se aprendo como ser engraçado”.

Lembro-me perfeitamente desse raciocínio.

Quando ela passou perto de mim, voltou-se para trás, deteve-se e continuou rindo. Eu então lhe perguntei:

– Por que você está dando risada de mim?

Ela respondeu, com ar de escárnio:

– Você acredita em conto de fadas?

– Acredito.

Até as crianças fazerem dez anos, eram tratadas de “você” pelos criados. Depois, nós três passaríamos a ser chamados por eles de “Seu Plinio”, “Dª Rosée” e “Dª Ilka”. Eu já estava com o olho em cima do limite dos dez anos, para começar a ser tratado de “Seu Plinio”, pois não queria que tivessem a desatenção de começarem a me chamar assim mais tarde do que os outros…

Ela deu uma risada e continuou:

– Tudo isso é bobagem, não acredite! É mentira que os mais velhos contam para você, oh! oh! oh! Devemos ser práticos, olhar para o que existe e não para o que não existe. Eu ouvi Dª Lucilia contando-lhe uma dessas histórias e percebi que você estava acreditando, mas eu não acredito…

Ela também indagou se eu ainda acreditava ser São Nicolau quem vinha trazer os presentes de Natal. Entretanto, o modo de perguntar era tão vil que fiquei chocado e tive a sensação de ela não estar negando apenas a existência de São Nicolau, mas também de alguma coisa muito maior que eu não conseguia entrever e na qual, entretanto, devia acreditar. Eu pensei: “Não sei se São Nicolau vem ou não vem, mas é péssimo achar que ele não venha! Portanto, vou detestar o estado de espírito dessa mulher!”. O modo de dizer um “não” completo a ela era afirmar a minha crença em São Nicolau. Respondi, então, que eu também acreditava nele. Não tinha outra coisa a dizer, mas senti-me um tanto envergonhado, pois ela dava a entender, nos entretons das suas palavras, que eu tinha um espírito pesado e bobo, já que acreditava no que me diziam, sem ser capaz de uma análise bem feita. Ela deu risada novamente, como quem desprezava minha tolice e minha ingenuidade, afirmando a sua superioridade. Olhou-me de cima para baixo e não disse mais nada, mas eu tive a sensação do mal, pois o modo de ela rir dava a entender a existência de uma coisa má e proibida, ignorada por mim. Essa ignorância seria uma inferioridade de minha parte, e o único meio para sair desse estado era praticar um mal que eu ignorava.

No primeiro encontro das pessoas com o mal, este dá a entender que o bom é um cretino e que, para não ficar inferior ao mundo inteiro, ele tem de praticar o mal. Qual é esse mal? Ele tem de adivinhar! Do contrário, terá fracassado em sua vida, passando a fazer parte da galeria dos cretinos… Aquela mulher, no fundo, queria dizer o seguinte: “Você será ainda tão bonzinho que acredita nisso? Veja bem: você é bobo à força de ser bom! Seja mais esperto… e um pouco ruim! Você é uma espécie de comida sem sal; uma pessoa sem graça! Ponha um pouco de tempero dentro de sua pessoa, com o sal da esperteza, da velhacaria e da ilegalidade, e você estará bem!”.

Aquilo não estava dito, nem ela saberia exprimi-lo, mas foi o que entendi na sua risada. Sem compreender qual era o ponto final daquela insinuação, senti qualquer coisa de imundo dentro dela. Na confusão das percepções de uma criança, fiz uma série de relações, pois em gente mais velha e de mais categoria – patrões dela ou parentes destes – eu já vira expressões fisionômicas semelhantes em certas circunstâncias. Nas discussões familiares, quando alguém ria de uma pessoa que tinha Fé; chamava o outro de bobo, por não acompanhar o progresso contemporâneo; na maneira de alguns isolarem, bloquearem e reduzirem a uma sub-posição os representantes da Religião ou da Civilização Cristã, contando desde já com vários cúmplices que lhes bateriam palmas e “esmagariam” os bons; nesses modos de proceder eu notara tudo quanto aquela simples arrumadeira de quarto, talvez analfabeta, aprendera. Ela havia assimilado o que esses modos de agir tinham de psicologicamente mais interno e voltava-o contra mim com a mesma disposição que eu notara em outros.

Assim, eu percebi o primeiro lampejo da Revolução. Era uma atitude de quem ri, despreza, odeia e persegue, mas tem o gosto de pensar assim: “Este é um inocente! Em sua inocência, ele é mais do que eu, mas vou conspurcá-lo e reduzi-lo ao estado em que estou!”.

Tive essa nítida impressão. Até então, eu não pensava que a alma humana pudesse ter uma feiúra assim, mas também não imaginei o quanto deveria aprender depois. Imediatamente pensei: “Sou contrário a essa mulher! Não entendi o que ela me disse, mas percebo que, se eu lhe perguntar, ela vai rir ainda mais e me dirá coisas que não devo ouvir nem repetir”.

Eu poderia ordenar a ela que se calasse e tivesse respeito, pois estava tratando com o filho dos seus patrões, e também dizer-lhe que eu iria falar com mamãe sobre isso. Seria facílimo e eu o faria com desembaraço! Mas senti no ar que esses recursos se esvaziariam se eu os usasse, pois ela se sentia muito apoiada e para mim não adiantava recorrer a mamãe ou a papai para intimidá-la. Percebi, de repente, que meu “gládio” era de papelão… Assim, no meu primeiro entrechoque com a Revolução, entendi que não era a hora de resistir. Eu, que depois teria de atacar o mal tantas vezes, vi que esse era um momento de diplomacia e que precisava encolher minhas jovens garras. O meu primeiro enfrentamento não foi um combate, mas um recuo estratégico, com o propósito de interpelar aquela criada em certo momento e dizer-lhe algumas verdades.

No bonde, um mau conselho

A prudência dos velhos hábitos cristãos, herdados do nosso querido e avoengo Portugal, levava as senhoras daquele tempo a terem um cuidado enorme com sua própria reputação moral, razão pela qual, nas famílias tidas como exemplares, uma mulher não saía de casa sem se fazer acompanhar por alguém. Assim, de vez em quando nós íamos com nossas tias ou outras senhoras conhecidas, quando se dirigiam à cidade em bonde. A tia Zili, que morava em casa, chamava-nos sem muita cerimônia, mas outras parentes, que tinham filhos muito pequenos, pediam a mamãe que Roseé ou eu as acompanhássemos. Ela me chamava e dizia:

– Sua tia – ou prima mais velha – precisa ir à cidade fazer compras e deseja que você a acompanhe.

Era o meu martírio! Elas entravam em lojas e punham-se a escolher botões ou objetos para pôr nos chapéus, enquanto eu “torcia” para que a pluma ou o botão servissem logo e eu pudesse voltar a casa, a fim de brincar e estudar. Aquela escolha, para mim, era uma charada! A senhora punha a pluma no chapéu, olhava-se no espelho e perguntava para a balconista:

– Fica bem?

E a moça, querendo vender a mercadoria, sempre respondia:

– Sim, fica-lhe muito bem!

Ela, desconfiada, dizia:

– Eu volto amanhã para ver…

Felizmente, havia sempre uma compensação da parte da senhora compassiva, sobretudo não sendo nossa parente: ela me levava a uma confeitaria ou casa de chá onde serviam sorvetes – pelos quais eu era louco! – e bons lanches. Então eu me deliciava e me refazia da tristeza daquela saída.

Certo dia, uma senhora amiga de mamãe pediu-lhe licença para que eu a acompanhasse, pois na parentela não havia nenhuma outra criança disponível. Sendo ela um tanto “baralhenta”, ao atravessar a alameda Barão de Limeira tomou o bonde treze – “Barra Funda” – o qual, em vez de ir diretamente ao centro, rumava para a Chácara do Carvalho. E eu, sem ser propriamente “baralhento” como ela, mas distraído em alto grau, apesar de conhecer a direção dos bondes nem prestei atenção para ver em qual deles ela entrava. Eu pensava que ambos ficaríamos quietos, para cada um pensar nas suas coisas, mas ela me fez sentar junto a si e quis ter uma prosa comigo durante aquela viagem… Então tivemos uma accrochage [disputa]. Ela disse-me:

– Olhe, eu não tenho nada a ver com sua vida, mas, como sinto simpatia por você e quero o seu bem, vou lhe dizer uma coisa: você não devia deixar-se influenciar tanto por sua mãe, pois, sendo ela uma pessoa dos velhos tempos e tendo uma mentalidade antiquada, não é capaz de lhe educar para viver no mundo moderno. Você tem de ser um homem do futuro, mas, querendo tanto bem a ela, acabará ficando em algo um homem do passado. Então, afaste-se de sua mãe!

De mais a mais, afirmava ela não ser próprio ao homem ter tanta meiguice com mulher nenhuma, pois ele deve ser rígido e de “cabeça em pé”. Portanto, eu deveria mudar a minha atitude em relação a mamãe.

Achei aquilo muito estranho e pensei: “Essa mulher é louca! Eu, querer menos bem a mamãe?!”. Discutindo, respondi-lhe que não mudaria, pois queria a mamãe além de todo limite! Ela então continuou:

– Você é um mariola! Maricas! Só uma menina pensaria assim! Você precisa resistir à influência de sua mãe!

– Mas eu não quero resistir! Estou de acordo com mamãe.

– Homem! Então quer saber de uma coisa? Faça o que quiser!

– É precisamente o que vou fazer. Acabou!

Essa senhora também deu-me a entender que não deveria contar nada a mamãe sobre isso, pois esta, sendo tão “monopolizadora” do meu afeto, ficaria muito contrariada se soubesse da nossa conversa. Aliás, com toda a razão, mamãe não toleraria aquilo e teria uma grande indignação ao perceber que alguém desejava roubar a sua influência sobre o filho!

Não argumentei mais. O bonde treze continuou a correr e a senhora passou a tratar de outros assuntos, talvez por achar que a discussão havia ido longe demais e que ela dera um passo em falso.

Nunca contei esse episódio a mamãe, pois percebi o quanto ela sofreria e isso eu não queria de modo algum! Também pensei: “Isso vai dar numa briga sem graça, entre mamãe e esta mulher… Vou ficar quieto e está acabado!”.

Entretanto, aquele foi um momento chave na minha vida, no qual o mal me foi apresentado de modo muito menos aparente do que em outros casos.

Um convite para o colégio: as cerejeiras

Procópio (Pinho) primo de Plinio

Um dos filhos do meu tio Gabriel, dois anos mais velho que eu, tinha o nome de Procópio, como o seu avô e, sendo chamado de Procopinho, passou a ter o apelido de “Pinho”. Apesar da diferença de idade, eu me encontrava com ele freqüentemente e brincávamos juntos; e eu nutria em relação a ele certa admiração, achando-o “homem feito” e experiente numa porção de matérias que eu desconhecia.

O Pinho e alguns dos meus primos já estudavam no colégio dos padres jesuítas, naquele tempo o melhor de São Paulo. Era mais ou menos certo que, cedo ou tarde, eu também deveria ingressar nele, mas mamãe retardava esse momento e eu, sem entender as razões disso, desejava naturalmente ir ao colégio com meus primos. Em certa ocasião, o Pinho me disse:

– Você não quer ir estudar no Colégio São Luís?

Colégio São Luís, em São Paulo

– Não sei. Qual é a vantagem? Que tal, esse colégio?

Ele respondeu com ar de superioridade:

– Oh, é fantástico! Você precisa entrar nele, como eu. Já está na idade! Peça aos seus pais para lhe inscreverem.

– Mas… por quê?

– É muito divertido e muito agradável! Aquilo é uma coisa deliciosa! Um verdadeiro Céu!

– Mas o que há ali, para ser tão agradável?

– Como você imagina que é?

Eu nem pensei nas salas de aula, mas apenas no pátio de recreio, e indiquei o meu mito:

– Um pátio enorme, com árvores magníficas. É bem isso?

– É isso! Tem recreios com muitos meninos. Você entra na brincadeira também, faz amizades e conhece gente nova…

Pensei: “Isso pode ser agradável ou não… Por aí, não vou! Vamos devagar, sem nos apressarmos em nada…”. E disse:

– É, talvez seja uma coisa boa, mesmo. Eu vou falar com papai e mamãe… Mas, como é? A que horas se entra?

Ele me pintou aquilo de um modo maravilhoso, como um sonho! E eu, gastrônomo sempre, perguntei:

– Tem comida lá?

– Claro que tem!

– E como é?

– Fantástica! Magnífica!

Sabendo que eu era guloso, ele continuou:

– Olhe, você sabe? Em todo o pátio de recreio tem árvores frutíferas!

– Há cerejeiras, lá?

Era uma pergunta infantil, pois eu ignorava que no Brasil não se cultivavam essas frutas. As que eu comia vinham do exterior, e eu pensava serem produzidas aqui. Ele então, conhecendo o meu encanto pelas cerejas, disse:

– Sim, exatamente! Há incontáveis cerejeiras! E dão cerejas em quantidade!

– Como a gente colhe a cereja? Pode-se subir nas árvores?

– No intervalo entre as aulas pode-se subir nelas e, durante todo o recreio, quem não gosta de estar correndo e pulando de um lado para outro, permanece comendo cerejas! Eu mesmo já comi!

Eu me lembro que até cheguei a perguntar se as cerejeiras eram muito altas, já que eu tinha um pouco de medo e muita preguiça de subir em árvores altas… Ele respondeu:

– Não, não são tão altas assim…

– Mas, no dia em que eu comparecer lá pela primeira vez, você me ajudará a conhecer os outros meninos?

– Pois é claro que o ajudarei!

Tudo era como eu queria! Eu concluí: “Mas então, o lugar é excelente! Está resolvido!”.

Essa miragem das cerejas representa bem o mundo com as suas ilusões e foi isso o que me arrastou para os perigos do colégio. À noite procurei por mamãe e, na presença do Pinho, disse a ela:

– Mamãe, o Pinho está me explicando isto e aquilo… – ela sorria – e eu desejaria muito entrar para o Colégio São Luís.

– Mas, por quê?

Pensei: “Se eu falar das cerejas ela vai recear que eu tenha uma indigestão. É melhor não mencionar isso…”. Respondi:

– Porque lá os professores e os alunos são muito bons! Eu quereria estudar com eles!

Ela achou graça no assunto, não respondeu “sim”, nem “não”, mas disse:

– Bom, você já está na idade… Quem sabe? Vou falar com seu pai.

Eu fui correndo:

– Papai!

– Ahn…?

– Mamãe achou que seria muito bom se eu entrasse para o Colégio São Luís! O senhor acha que está bem?

Ele, sempre distraído e concordando com tudo, disse:

– É, pode ser…

Eu fiz insistência e mamãe acrescentou:

– João Paulo, o Plinio tem razão: ele já está na idade de entrar para o colégio. Vamos matriculá-lo?

– Quem sabe? Seria bom…

– Então, por que você não leva o Plinio amanhã, para fazer a inscrição no colégio?

Eu pensei: “Então, vou entrar no São Luís! As cerejas…! Que maravilha!”.

Plinio, matriculado no Colégio São Luís

No dia seguinte fui ao Colégio São Luís com papai. Entrei com olhos arregalados, analisando tudo! Não pude ver o pátio de recreio com as cerejeiras, pois fomos recebidos numa saleta pelo reitor, um sacerdote bem distinto, de família nobre, que me pareceu muito interessante: o Pe. Guy du Dréneuf.

No dia seguinte fui ao Colégio São Luís com papai. Entrei com olhos arregalados, analisando tudo! Não pude ver o pátio de recreio com as cerejeiras, pois fomos recebidos numa saleta pelo reitor, um sacerdote bem distinto, de família nobre, que me pareceu muito interessante: o Pe. Guy du Dréneuf.

Não me atrevi a pedir para ir comer cerejas no pátio, pois percebi que, voltando para casa, mamãe não aprovaria minha atitude. E pensei: “As cerejas ficam para quando começarem as aulas…”.

Enquanto meu pai conversava com o padre sobre coisas que não ente ndi e achei sem graça, eu fiz uma inspeção na sala. Tudo ali era limpíssimo, o chão estava todo encerado e reluzia como um espelho, mas a mobília era bem simples. Havia umas cortinas quase transparentes e eu ouvi, por trás daquele tecido, um zumbido: “zunzum, zunzum, zunzum!”. Fui olhar e vi ali umas tigelas com uma enorme quantidade de mosquitos afogando-se dentro de um líquido nocivo e mortal. Certamente, naquele bairro existiam muitos desses insetos e aquilo era posto para eliminá-los. Os mosquitos iam por cima daquele produto e imergiam nele para bebê-lo, como eu entrava no Colégio São Luís para comer cerejas…

Eu estava matriculado e indicaram-nos o dia em que as aulas começariam.

Iniciava-se a grande luta de minha vida.

1 Ver página 638.

2 As palavras Revolução e Contra-Revolução, quando escritas com iniciais maiúsculas e não se referirem a algum episódio histórico determinado, são utilizadas no sentido que lhes dá Dr. Plinio em sua obra “Revolução e Contra-Revolução”, a saber:

Revolução: Processo que se manifestou, na ordem dos fatos, no início do século XV. Nasceu ele de uma explosão de paixões desordenadas que vai conduzindo à destruição de toda a sociedade temporal, à completa subversão da ordem moral, à negação de Deus.

Contra-Revolução: Luta incruenta para extinguir a Revolução e construir a Cristandade nova, toda resplandecente de Fé, de humilde espírito hierárquico e de ilibada pureza. (Corrêa de Oliveira, Plinio. Revolução e Contra-Revolução. São Paulo: Retornarei, 2002, p. 144 e 147).

Deixe uma resposta