Novo ambiente escolar

O Prof. Aquiles Raspantini constitui um pequeno capítulo de minhas memórias.

Lembro-me bem dele. Um italiano extremamente pitoresco – talvez do sul da Itália1 – e de presença interessante. É preciso dizer que era homem do povo, mas proveniente de certos ambientes populares italianos, nos quais existem com frequência tantos aspectos elevados, tanto élan2 de alma e um modo tão especial de considerar a vida, que se assemelham à nobreza.

O meu professor deveria ter aproximadamente quarenta anos, o que me parecia uma idade muito avançada. Alto, seco e esguio de corpo, um pouco moreno, com expressão fisionômica inteligente e um bonito perfil. Nariz adunco, semelhante ao bico de uma águia que quer voar, cabelo cortado à escovinha, o qual começava a ser grisalho, olhos bem escuros e ligeiramente estrábicos, mas de um estrabismo prestigioso, que conferia a ele um álibi para não prestar muita atenção nas coisas. Dava-me a impressão de um general romano que tinha acabado de conquistar a Macedônia! Ele poderia se chamar perfeitamente Fabius Cunctator,3 do qual se disse: “Cunctando restituit rem”.4

Era também um tanto poético, e dava aula olhando um ponto vago e indefinido no ar, com certa fixidez um pouco alumbrada, como um pensador que estivesse arquitetando algum plano, diante de grandes perspectivas, o que era acentuado pelo seu perfil aquilino, vagamente cesáreo. Ele parecia mover-se num mundo ideal!

Então, ao dirigir-se a mim, olhava-me de longe, como se me afastasse do campo visual dele, e dizia:

– Sr. Plinio Corrêa de Oliveira, diga tal coisa!

Aquilo fazia parte de um cenário, mas era muito curioso e plaisant.5

Durante as aulas

Apesar de ele ser um professor secundário muito competente, o local do cursinho era modestíssimo: a sala de visitas da própria residência onde ele morava com a família, uma casinha quase proletária daquela Rua Fortunato, que me parecia a menos afortunada das ruas… Então, durante a aula eu ouvia ao lado os ruídos domésticos, com as vozes das irmãs do professor e de uma menina:

– Me dá o rolo para a massa!

– Vá e pegue você mesma!

– Julieta, está feito o doce!

Elas vendiam doces enquanto ele vendia ciência. Mas, fingindo não ouvir aquela sarabanda toda, ele continuava ensinando as declinações latinas:

– Adjetivo da segunda declinação! Bonus, bona, bonum… Repita!

Assim era a sala de aula do Prof. Aquiles Raspantini.

Nesse curso estudavam também três ou quatro rapazes da alta sociedade, alguns conhecidos meus, os quais haviam “fugido” do Colégio São Luís como eu. Encontrávamo-nos naquela ocasião, assistíamos a duas ou três aulas juntos e depois não nos víamos, a não ser em ambientes da sociedade.

Um desses colegas, chamado Adolfo de Melo, nunca conseguia aprender as cinco declinações latinas. Eu nem o conhecia antes, mas, como estava perto de mim nas aulas, e eu sabia bem as declinações, combinei com ele de ajudá-lo, mostrando-lhe com a mão o que ele deveria responder. Então, quando o Prof. Raspantini lhe perguntava, eu fazia sinais com os dedos, dando o número da declinação que precisava de cada vez, e o Adolfo acertava. O professor dizia:

– Muito bem, Adolfo! Você está aprendendo bem.

Depois perdi de vista o Adolfo de Melo.

Lembro-me que, certa vez, eu estava a sós com o Prof. Aquiles Raspantini, e vi que ele desenhava febrilmente enquanto falava comigo. A mão nervosa causava um contraste com a fisionomia sempre cesárea. Então, uma vez que eu me dava bem com ele, perguntei-lhe com amabilidade:

– Professor, o que está fazendo? Por que o senhor desenha tanto, assim?

Ele disse:

– Estou desenhando um chiqueiro.

– Mas, o senhor, desenhando um chiqueiro?

– Eu, sim. Estou com vontade de fechar este meu curso.

– Fechar o seu curso, tão bem frequentado?

Eu não quis dizer-lhe, mas minha ideia era a seguinte: “O curso dá dinheiro para o senhor, que vive disso e mantém as irmãs. Se o senhor fecha o curso, onde vai parar?” Ele acrescentou:

– Penso em fechar meu curso e montar um chiqueiro, pois hoje em dia ninguém dá valor à cultura, mas apenas ao dinheiro. Então, se os alunos dão menos dinheiro do que os porcos, vou criar porcos e deixo os alunos!

Ele estava contundido pela realidade da Revolução… Fiquei impressionado com aquilo e pensei: “Olhe até onde podem chegar as coisas!”

Estudando História

O Prof. Luís Simione, empregado do Raspantini, lecionava História no porão da casa.

Era o contrário do primeiro. Italiano também – talvez do norte6 –, muito claro, com a testa e o rosto formando um só bloco extraordinariamente carnudo, que se movia todo quando ele falava, mas o nariz comprido e o queixo muito fino. Dois olhinhos castanhos claros, pequeninos e quase japoneses, no meio daquela carnatura, e uns pince-nez7 colossais, que também sacudiam quando ele se movimentava.

Era o contrário do primeiro. Italiano também – talvez do norte6 –, muito claro, com a testa e o rosto formando um só bloco extraordinariamente carnudo, que se movia todo quando ele falava, mas o nariz comprido e o queixo muito fino. Dois olhinhos castanhos claros, pequeninos e quase japoneses, no meio daquela carnatura, e uns pince-nez7 colossais, que também sacudiam quando ele se movimentava.

Enquanto o Prof. Aquiles Raspantini parecia falar para as massas e para o Senado Romano, o Prof. Simione tinha uma voz mais comum. Ele compreendia a matéria lecionada menos do que o outro e, ao contrário deste, obrigava-me a decorar:

– Em que ano, Plinio, entraram os bárbaros?

Às vezes eu procurava conversar sobre História Universal, mas percebia que ele não a entendia como eu. Assim, tivemos alguns atritos, mas ele me tratava com muita atenção, pois sabia que o Prof. Raspantini não queria desentender-se comigo.

Da pré-história à História Contemporânea

A História é a grande matéria – depois da Religião –, pois, conhecendo como foi o passado, compreende-se melhor o presente. Porém, se eu a tivesse estudado apenas a partir das aulas que recebi no curso secundário, não me teria interessado por ela,8 pois naquele tempo essa matéria constituía um fardo, por causa da insipidez irremediável dos pobres professores, que matava qualquer entusiasmo. Entre os meus colegas do São Luís, por exemplo, a História não conferia prestígio, por ser considerada irrelevante, e as famílias da maior parte dos alunos tinham ideias tão sumárias sobre o assunto, que achavam os filhos suficientemente cultos com aquilo…

Começávamos pela pré-história, os antigos egípcios, os assírios, os babilônios, os persas, a Índia e todo o Oriente. Depois passávamos pelos gregos, os romanos, a Idade Média, desfechando na História Moderna e na História Contemporânea.

Antigos egípcios, assírios e persas, em ilustrações do livro L Antiquité, da coleção Cours complet d Histoire, de autoria de Albeert Malet, ertencente a Plinio.

Ilustrações do livro L’Antiquité, utilizado por Plinio em seus estudos. Mapa do Oriente Médio, pintura grega e legionários romanos

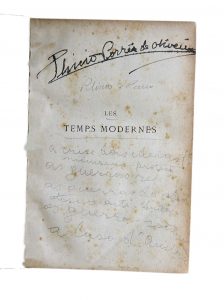

Frontispícios dos livros Le Moyen âge, Les Temps Modernes e L’épdoque Contemporaine, de autoria de Albert Malet. Ao centro vê-se a assinatura de Plinio, bem como anorações suas – “Passávamos pelos gregos, os romanos, a Idade Média, desfechando na História Moderna e na História Contemporânea”

A arte das cavernas

Estudei por alto, e com muitas reticências, descrições sobre os homens primitivos. Entretanto, vi algumas ilustrações mostrando desenhos feitos nas cavernas, e pareceram-me fantásticos. Havia, por exemplo, reproduções de renas e cavalos, todos selvagens e não domesticados, mas, assim mesmo, eram figuras muito elegantes, surpreendentemente bem pintadas na pedra, com um talento de espantar! Algumas apresentadas em galope, numa posição que só no cinema – passando o filme em câmera lenta – se conseguiria perceber. Uma verdadeira beleza, de grande valor, produzida por artistas consumados, o que faz supor que os homens das grutas possuíam uma alta cultura, mas tinham se barbarizado.

Lembro-me de uma rena, andando com tanta elegância e cuidado, que parecia parisiense! Uma senhora da alta sociedade não movimentaria o pé com mais distinção do que aquela rena. Não sei como aquilo foi sentido e arquitetado por um artista bárbaro em uma caverna…

Pinturas pre´históricas representando animais selvagens – Ilustração do livro Nouvelle Histoire de France, de Albert Malet. “Figuras muito elegantes… Uma verdadeira beleza, de grande valor”

Arte da pré-história. Ilustração do Cours complet dHistoire, pertencente a Plinio

Então, certo dia eu disse a meus companheiros:

– Vocês não acham que, em vez de nos perguntarmos de que época são esses desenhos, mais valeria a pena estudar-lhes a beleza?

Um deles respondeu:

– Não! Não têm beleza nenhuma.

– Você não acha que isso é bonito?

– Não!

– Por que não acha bonito?

– Não há nenhum livro de arte que saliente isso.

Ou seja, enquanto ele não encontrasse essa afirmação em um livro, não tinha olhos para ver aquela beleza. Pensei: “Esse está empedernido em suas ideias, e faz parte do gênero das pessoas, cujo número é infinito, com as quais nem é possível discutir”.

Muitos anos depois, alguns artistas começaram a descobrir uma beleza fascinante nas pinturas das cavernas. E certos analistas da pré-história tendem a afirmar que o homem das cavernas não seria propriamente um primitivo, mas o resultado de uma história anterior desconhecida, de homens superiores aos da era da pedra lascada.

Interrogações sobre a Antiguidade

Algo que sempre me intrigava, quando estudava História da Antiguidade, era a seguinte questão: o Egito não teve pré-história? Eu percebia que ninguém fazia a ligação entre o homem pré-histórico e o mais atrasado dos egípcios, pois este parecia colossal, perto daquele. Qual foi o elo entre eles? O meu professor não sabia. Ele apresentava a pré-história e depois dizia:

– A origem da história do Egito se perde na noite dos tempos.

Eu pensava comigo mesmo: “É a primeira vez que o ouço empregar uma expressão bonita. Dizer que uma genealogia remonta à ‘noite dos tempos’ é uma coisa linda, de alta categoria! Mas, por outro lado, não pode ser! Que não venha com manobras, pois essa ‘noite dos tempos’ não vale! Ele tem de me explicar – pelo menos à maneira de hipótese – como é que dos trogloditas saíram os egípcios”.

Mas o professor, eufórico pela noite dos tempos, nem pensava nesse problema. E, como bom calígrafo, continuava a escrever de modo agradável num grande quadro negro: “Amenhotep I,9 Amenhotep II”,10 e dizia:

– Esse fez tal estrada. Aquele mandou matar tantas mil pessoas. Aquele outro foi casado com tal mulher…

Depois passava para os assírios e os babilônios, em cuja origem havia também algumas noites dos tempos… De repente entravam os persas e, quando a história estava no meio, chegavam os gregos. Eu pensava: “Mas, ele acha isso natural? Estou cercado pela noite dos tempos! Nenhum povo tem a fama e a importância que os egípcios tiveram. Entretanto, de repente, como se estivesse combinado, eles vão para um lugar secundário do palco e entra outro povo – os assírios, por exemplo –, o qual começa a fazer ruído, mas depois é substituído por outro, e outro… E o professor não pensa qual é a regra superior, pela qual não entram cinco povos ao mesmo tempo dentro desse jogo, formando um caos de cinco apogeus simultâneos e incompatíveis? Isso não aconteceu, mas pareceria tão normal! Ora, nem vou pedir-lhe que me explique isso, pois ele não entenderá o problema. Vejo que não posso expor esse assunto para ninguém, pois dirão que é uma bobagem”.

Reis assírios e babilônios

Um dia, meu professor de História sentou-se e disse:

– Hoje vamos estudar os assírios!

Ele dividiu a história dos assírios em alguns grandes períodos e continuou:

– Os senhores agora terão de aprender os nomes dos reis da Assíria e da Babilônia, e as respectivas datas em que começaram e acabaram de reinar.

Não se pode fazer ideia da monotonia daquele sistema: era preciso memorizar e repetir nomes e datas. Mais nada! O professor dizia:

– Teglat-Falasar11 reinou de tanto a tanto, e conquistou tais e tais províncias para o Império assírio.

Eu refletia: “O que me incomoda Teglat-Falasar? O que vou fazer dele?” Resultado: não conseguia decorar. Por ter má memória, nunca sabia o ano certo e, então, escrevia aqueles nomes num papel e ia respondendo tanto quanto podia, segundo uma noção vaga. E até hoje,12 da história dos reis assírios apenas recordo que havia um Assurbanipal e um Teglat-Falasar.

Além do mais, aqueles reis assírios me pareciam muito antipáticos.

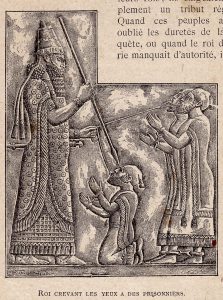

O Rei assírio assurbanipal, em ilustração do livro Nouvelle Histoire Universelle, pertencente a Plinio

Cena confrangedora

Teglat Falasar III, rei dos assírios em seu carro. Ilustração do dicionário Larousse Universel, edição de 1923

No livro de História Universal13 para curso ginasial, que eu folheava, havia fotografias de uns altos-relevos estupendos, feitos pelos artistas caldeus em barro cozido, nos muros e paredes internas das construções, com cores bonitas e muito bom gosto, representando batalhas daqueles reis e também o resultado das vitórias. Lembro-me que uma dessas ilustrações apresentava a atitude de um rei perante os vencidos.

Era um homem alto, com o tipo físico dos caldeus, representado em grande aparato e tendo uma expressão fisionômica ferocíssima. Olhos compridos, nariz adunco de ave de rapina, chapéu cônico e truncado na ponta, feito de material muito rico e ornado; cabelos abundantes e ondulados, escachoando por trás do chapéu e formando filas como soldados em ordem de batalha; barba e bigode, do mesmo modo, rigorosamente frisados em filas de pequenos cachos, mas com intervalos lisos; túnica e sandálias.

Frontispício e ilustração do livro LAntiquité, de Albert Malet, lido por Plinio. A figura do rei furando os olhos dos prisioneiros era para ele “uma cena confrangedora”

Rei furando os olhos dos prisioneiros

Diante dele aparecia uma fileira de prisioneiros de guerra: homens pequenos – pois o vencido era apresentado menor do que o vencedor –, em atitude muito humilde e levados pelo beiço, literalmente, porque vinham conduzidos com argolas de ferro que lhes atravessavam o lábio inferior, todas presas por cordéis que chegavam até a mão do rei. Pode-se imaginar a dor que isso devia causar! Se eles tentassem fugir, dilaceravam seus lábios. Além do mais, algo lhes prendia também as mãos e os pés, e havia guardas do rei, dispostos a chicoteá-los ou a matá-los, caso eles quisessem se revoltar. Então, deixavam-se arrastar, caminhando de dois em dois em direção ao rei, que estava de pé com uma lança na mão. Quando se aproximavam, os prisioneiros de guerra compreendiam qual era o destino que os esperava: cada um que chegava era obrigado a ajoelhar-se diante do soberano e olhar para ele. Nesse momento, o rei dardejava a lança e lhe furava os dois olhos. Era uma cena confrangedora!

Meu professor explicava ser aquele o rei Assurbanipal, Teglat-Falasar ou um outro, o qual, segundo o costume assírio, cegava centenas ou milhares de homens – às vezes durante dias consecutivos – por uma razão muito simples: os assírios precisavam de braços para a construção de enormes palácios e obras públicas, com muros muito altos e, para isso, mandavam os prisioneiros trabalharem. Ora, era necessária uma grande quantidade de guardas para vigiarem tantos escravos. Então, tiveram essa ideia: cegá-los todos, de maneira que não pudessem fugir. Depois de cegados, acorrentavam uns aos outros e apenas um guarda caldeu podia tomar conta de quinhentos ou mais prisioneiros, os quais carregavam pedras e tijolos, ou ainda eram atrelados em máquinas de trabalho, servindo como animais de tração ou de carga, o quanto o rei quisesse.

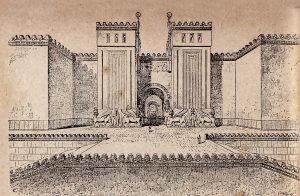

Palácio de Sargão I, Rei da Assíria, em ilustração do livro LAntiquité

Ilustração do livro LAntiquité. “Soldados jogando uma espécie de jogo de peteca, com as cabeças decepadas dos prisioneiros. Costumes abomináveis”

Assim, os assírios eram donos daqueles homens para sempre. Tratava-se, portanto, de miseráveis que passariam a vida na escuridão perpétua, trabalhando sob chicote, sem defesa nenhuma e sem a menor esperança de poderem fugir. Esse era o destino pavoroso dos inimigos vencidos na guerra.

Outro índice da crueldade desse povo era a cena que também vi numa ilustração: soldados jogando uma espécie de jogo da peteca com as cabeças decepadas dos inimigos. Costumes abomináveis, maldade e crueldade pavorosas, frutos da civilização pagã! O Verbo ainda não Se tinha encarnado, não havia habitado entre nós nem derramado seu Sangue infinitamente precioso!

Então eu pensava com meus botões: “Para que o professor ensina isso? Valia a pena essa impressão terrível, essa visão de pesadelo e drama passar pelos olhos e pela mente de todos os que estão nesta sala de aula? O que lucrei, ao saber dessa selvageria, dessa torpeza? Nada! É uma coisa horrorosa!”

Refletindo sobre alguns personagens

Lembro-me de meu professor, dizendo em certa aula:

– Nabucodonosor fez tal coisa.

Eu disse para mim mesmo: “Como? Nabucodonosor! Que nome! Isto parece que foi um homem…”

O professor continuou:

– Nabucodonosor promoveu tantas guerras, e em cada guerra tantas batalhas.

Entretanto, antes de saber a respeito das guerras de Nabucodonosor, eu queria uma explicação sobre ele, que introduzisse o personagem como homem. Então, pensei: “Vou compor um Nabucodonosor para mim mesmo”. E imaginei um monarca feroz e implacável, mas com grandeza…

![]() Em outra aula, ouvi uma narração inexplicável. Xerxes, Imperador da Pérsia, tendo enorme poder, levou suas tropas até as margens do Mediterrâneo, numa caminhada que se tornou célebre, por ser muito difícil. Uma grande frota estava preparada para levá-las até a Grécia, mas, quando os persas chegaram aos bordos do mar, soprou um vento e dissipou aqueles navios, fazendo com que os gregos, os quais não tinham forças para se defenderem contra a Pérsia, se vissem livres da invasão.14 Então, Xerxes se enfureceu tanto que mandou certo número de soldados de seu exército chicotearem o mar, para se vingarem do que este havia feito contra ele. Eu pensava: “Isso é um desatino. Por quê? Louco! Do que adianta chicotear o mar? Ele vai e vem, sobe e inunda o lugar donde estão os chicoteadores, levando alguns deles… É um ser inanimado!”

Em outra aula, ouvi uma narração inexplicável. Xerxes, Imperador da Pérsia, tendo enorme poder, levou suas tropas até as margens do Mediterrâneo, numa caminhada que se tornou célebre, por ser muito difícil. Uma grande frota estava preparada para levá-las até a Grécia, mas, quando os persas chegaram aos bordos do mar, soprou um vento e dissipou aqueles navios, fazendo com que os gregos, os quais não tinham forças para se defenderem contra a Pérsia, se vissem livres da invasão.14 Então, Xerxes se enfureceu tanto que mandou certo número de soldados de seu exército chicotearem o mar, para se vingarem do que este havia feito contra ele. Eu pensava: “Isso é um desatino. Por quê? Louco! Do que adianta chicotear o mar? Ele vai e vem, sobe e inunda o lugar donde estão os chicoteadores, levando alguns deles… É um ser inanimado!”

As tropas de Xerxes chicotearam o mar para puni-lo. E Plinio pensava: “O que lucrei com isso?”

Mas era preciso aprender que Xerxes mandou chicotear o mar. Eu me perguntava: “O que lucrei com isso?”

Alexandre Magno e Porus: uma cena de arquetipia

Estudei também um caso famoso, ocorrido com Alexandre o Grande, Rei da Macedônia e depois da Grécia.15 General habilíssimo e grande conquistador, levou de roldão todos os povos da Ásia, conquistou o Egito, venceu e submeteu os Persas, tomou Babilônia, Susa e Persépolis, incendiando esta última,16 chegou até a Índia e venceu ali certo personagem, que meu professor mencionava:

– Então se deu o famoso encontro de Porus com Alexandre.

Os alunos perguntaram:

– Quem foi Porus?

Ele então explicava:

– Um famoso rei da Índia que Alexandre derrotou e aprisionou, à beira de um rio.17

Ora, na Antiguidade, quando um país era conquistado, o rei vencido era habitualmente tratado como escravo pelo monarca vencedor. Comparecia diante deste no desfile dos derrotados, com os braços amarrados e sendo chicoteado, e logo depois era morto. E meu professor contava que mandaram trazer esse rei vencido para falar com Alexandre. Apesar de prisioneiro e carregado de correntes, o Rei Porus, caminhando com ar altaneiro, se apresentou diante de Alexandre. Então o vencedor perguntou-lhe:

– Como queres ser tratado?

Porus sabia que era como um cisco nas mãos do outro, mas a natureza das funções que ele exercera marcara a sua personalidade. Levado pela noção da dignidade de seu cargo, respondeu com altivez:

– Como rei, porque sou rei!

Era um desafio, mas tal foi a majestade e a grandeza da resposta, que Alexandre, impressionado e emocionado, disse:

– Senta-te a meu lado!

E deu ordem:

– Desatem-lhe as correntes!

Mandou vesti-lo como rei e determinou que lhe fosse dado o tratamento próprio aos monarcas, sempre que continuasse fiel a ele, Alexandre.

Alexandre Magno recebe o Rei Porus. Plinio apreciava aquela cena a qual “apresentava toda uma arquetipia”

Esse episódio me parecia bonito, pelo traço moral que nele se apreciava, mas também pelo aspecto teatral da confrontação entre os dois homens, e eu entendia que aquilo tivesse chamado a atenção dos historiadores. Não se tratava de uma mera historieta para ser narrada a adolescentes no ensino secundário, mas uma cena que apresentava toda uma arquetipia.

Impressões sobre Mucius Scævola

No começo do estudo da história de Roma era referido o famoso caso de um herói legendário chamado Mucius Scævola, que os romanos glorificavam. Era um jovem soldado que penetrou no campo inimigo durante o cerco de Roma pelos etruscos e, acreditando que estivesse matando o Rei Porsena, atingiu seu lugar-tenente. Conduzido perante o rei, colocou o braço que errara o golpe encima de um braseiro, e deixou-o queimar até os ossos.18 Esse ato era apresentado como uma manifestação de patriotismo romano e de força de alma.

A primeira vez que ouvi narrar esse episódio tive uma reação de horror, pelo instinto de conservação atingido, e pensei: “Queimar o braço! Se fosse apenas por um momento, e depois cessasse a dor, já seria terrível, mas, imaginar as carnes crepitando em chamas e depois os ossos sendo calcinados! E aquele odor ruim do próprio braço queimado! As pessoas comentam que essa foi uma atitude linda, colossal, e percebo que, de fato, tem alguns aspectos bonitos, mas… somados todos os fatores esse homem agiu bem ou mal?”

E cheguei à conclusão seguinte: “Agiu bem, mas fez algo de completamente inumano, que eu nunca faria! E se viesse alguém me dizer que minha atitude é vergonhosa, eu responderia que prefiro ter meus dois braços e ele achar isso feio, do que possuir um só braço e ele achar bonito. Mas, então, sou um covarde, um indeciso? Poderia parecer, mas eu não deixaria queimar meu braço! De mais a mais, no comum de minha vida não sou covarde nem indeciso, mas um bom menino. De maneira que nesse caso há algo mal explicado”.

Muitos anos depois, desvendou-se para mim o segredo. Acontece que, se for vontade de Deus que eu ponha meu braço no fogo, receberei uma graça especial, uma força sobrenatural – acima, portanto, de minha natureza – para praticar um ato assim. Então, devo preparar a minha alma pela oração e pedir a Ele essa força para as ocasiões em que for necessário, mas, se Deus não me pede esse sacrifício, não o farei nem sinto forças para tal. Essa é uma atitude sensata e honesta.

Um problema no ensino da História

Entretanto, essas aulas de História eram uma sucessão de nomes, de batalhas, de países, de fatos e de culturas, que se tratava de guardar na memória, e a respeito dos quais os jovens alunos se perguntavam: “O que temos nós a ver com os faraós, por exemplo? Eles construíram aquelas pirâmides? Está bem! Mas, vale a pena ir ao Egito para ver aquilo? Do que adianta conhecer o passado?”

Essas perguntas provinham do fato de que a História parecia estranha a nós, não compreendíamos nossos vínculos com ela e, sobretudo, não nos sentíamos seus continuadores. Não tínhamos a ideia de que devíamos acrescentar um capítulo a todos aqueles acontecimentos que nos eram narrados, porque os professores não transmitiam a matéria estabelecendo uma relação com os problemas nossos, mas apenas davam aquelas notícias sobre o passado, julgando que devíamos achar aquilo bonito.

Nosso Senhor Jesus Cristo, ápice da História

Ora, anos depois li um livro – de cujo título nem me lembro –, o qual era um verdadeiro tesouro, uma maravilha de erudição. Com base em textos de autores pagãos, certo historiador mostrava a quantidade de tolices e crimes que se cometiam, antes de se espalhar pelo mundo a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eram maus tratos e crueldades sem nome, que foram se apagando e desaparecendo lentamente, à medida que a Civilização Cristã foi modificando e dulcificando as populações. Como as aves de mal agouro e os animais daninhos se encolhem nas suas tocas quando vem a manhã, assim também tudo isso foi sumindo quando apareceu o Sol de Justiça, que é Nosso Senhor.

Então, de repente, aquelas velhas histórias do meu professor secundário tomaram vida e sentido para mim, e eu disse: “Agora eu compreendo! Quando me lembro da ferocidade de um Teglat-Falasar, e vejo que todos eram como ele…! E quando penso na bondade, na suavidade e na doçura de Nosso Senhor Jesus Cristo curando cegos, coxos e doentes, estou compreendendo a História! É por causa da Igreja que Ele fundou, e da graça que essa Igreja difunde sobre as almas a todo o momento e de todos os modos, a rogos de Nossa Senhora; é por isso que se formou essa coisa incomparável que é a Cristandade, a família das nações cristãs, católicas apostólicas romanas. Ah! Como Ele é grande! Como a História da Igreja confirma a doutrina d’Ele! Os passos da Igreja d’Ele são os passos d’Ele na História!”

Então, nesse dia, pela primeira vez na vida, comecei a me interessar pela história antiga. Entendi que todos os acontecimentos eram ordenados em relação a Nosso Senhor Jesus Cristo e, inclusive, podia acompanhar a narração de todas aquelas ignomínias e infâmias do paganismo, como algo que Ele iria curar e retificar. Por outro lado, apesar de tudo, alguma coisa boa e bela restava na natureza humana, de lá, de cá e de acolá, antes do nascimento d’Ele. O bem era minoritário, incompleto e esmagado, mas já prenunciava que Ele viria orientá-lo e levá-lo à vitória.

Para mim, a História passava a ser como uma sala durante a noite: alguém poderá dizer que existem ali os mais belos quadros do mundo, mas, se houver escuridão, eles não me importam, uma vez que não os vejo. Entretanto, ao acender-se a luz, exclamarei: “Que quadros magníficos!” Assim, a Antiguidade tomou interesse para mim em função de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não é apenas o centro, mas o ápice da História.

Reflexões sobre as Cruzadas

Porém, antes disso eu só me interessava realmente pela História a partir da Idade Média. Lembro-me, por exemplo, das aulas sobre as Cruzadas.

Bem-aventurado Urbano II proclamando a Primeira Cruzada, numa gravura do século XX

O professor nos apresentava uma tabela que explicava: “Houve tantas Cruzadas. A primeira foi lançada por Urbano II em tal data”. Eu era obrigado a decorar aquele esquema para passar nos exames, mas, depois, nunca me lembrei das datas de cada Cruzada. Sabia apenas que tinham se dado na Idade Média, e nem me recordava em qual século. No entanto, a partir dessa ideia, perguntava-me: “Cruzadas, por quê?”

Godofredo de Bouillon na conquista de Jerusalém. Gravura de Gustavo Doré séc.XIC)

Eu sabia que elas haviam sido realizadas para libertar o Sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aparecia na minha fantasia uma farândola de figuras: mouros prestigiosos, com turbantes e iatagãs sanguinolentos, montados em bonitos cavalos árabes e tomando conta do Santo Sepulcro.

Parecia-me que Nosso Senhor Jesus Cristo havia deixado a sua doçura e a sua glória aderentes ao Sepulcro, como unguentos preciosíssimos – à maneira de emanações da sua Pessoa divina –, e que elas gemiam, calcadas aos pés pelos maometanos. Então, ao longe se levantavam os cavaleiros medievais com grandes elmos e penachos, e diziam:

– Isso não pode ser!

Um Papa os convocava, eles punham a cruz no peito e resolviam atravessar o Mediterrâneo, para ir abater os turcos. Assim, muito mais do que o fato concreto das Cruzadas, essas ideias me falavam enormemente: o herói que expõe a sua vida, a cruz brilhando sobre o aço de uma couraça, a espada, o braço do guerreiro que expulsa os invasores e vinga a doçura e a glória de Cristo…

Igreja do santo Sepulcro e guerreiro muçulmano armado com iataguã. Gravura di século XIX

Então, se alguém me perguntasse: “Quer ver uma fotografia de Godofredo de Bouillon?”19 Eu, que sempre detestei andar, iria a pé até a Penha20 para ver essa fotografia, mas não conseguia decorar a data em que a Primeira Cruzada foi declarada. E parecia-me ser essa a atitude que eu devia tomar, em relação à História.

Então, se alguém me perguntasse: “Quer ver uma fotografia de Godofredo de Bouillon?”19 Eu, que sempre detestei andar, iria a pé até a Penha20 para ver essa fotografia, mas não conseguia decorar a data em que a Primeira Cruzada foi declarada. E parecia-me ser essa a atitude que eu devia tomar, em relação à História.

Iluminura medieval representando o assalto de uma cidade durante as Cruzadas. Ilustração do livro Nouvelle Histoire Universelle

O sonho de uma ordem de cavalaria

Em certo momento, eu soube que haviam existido as ordens de cavalaria. Pareceu-me empolgante! Senti-me como alguém que encontrou a própria pátria! Aqueles cavaleiros, obedecendo aos seus superiores, montando a cavalo e partindo para o combate pela Cruz… Eu já tinha toda espécie de encantos e entusiasmos pela Igreja Católica. Porém, quando ouvi falar daquilo, dei-me conta de que faltava algo que eu ainda não conhecia, e que acrescentava uma beleza à Santa Igreja.

E pensei: “Nasci para isso!”

Então, nas minhas horas vagas comecei a ser alimentado por essa ideia. Assim, o meu plano primitivo de constituir uma associação de moços bons21 pareceu-me insuficiente, e floresceu num outro muito maior, com o qual eu sonhava, cheio de alegria, bem-estar e consolação: “Um dia, quando eu for homem feito, vou fundar uma ordem de cavalaria de Nossa Senhora, e haverei de enfrentar o mal!”

“Cavalaria Angélica”

Certa vez, passando de bonde pela Rua da Consolação,22 vi no andar de cima de um prédio muito velho, de segunda classe, uma bandeira cujos sinais heráldicos eram dois serafins que sustentavam um escudo. Tudo era de categoria muito ordinária, mas o emblema era grande e, como os bondes iam devagar, pude ler o que estava escrito: “Cavalaria Angélica, Ordem dos Santos Serafins”.

Eu disse para mim mesmo: “Cavalaria Angélica…!” Percebi que se tratava de uma ordem com fundo religioso, e pensei: “Não poderei um dia fundar uma cavalaria angélica?”

Características de uma esperança

Mas, como eu imaginava essa tão sonhada ordem de cavalaria?

Parecia-me natural que muitos rapazes de minha idade, católicos apostólicos romanos, quisessem fazer parte dela. Porém, sentia bem que, enquanto não fossem realmente numerosos, não seria possível fundá-la. Então, eu devia constituir um grupo importante, o qual, numa segunda etapa, se transformaria numa multidão. Embora minoritária em relação ao resto da humanidade, seria fácil organizá-la e mais fácil ainda levá-la ao combate, pois pensava que, logo no início, todos seus membros seriam heróis.

A ideia que eu tinha desses homens poderia ser representada ou simbolizada por certos desenhos, que havia em livros de meu tempo: cruzados, guerreiros combativos, brandindo espadas e belos escudos, com penachos e couraças de aço rutilante, partindo ufanos para a guerra ou para o torneio, montando cavalos todos caparaçonnés,23 cobertos de tecidos ou de bonitos couros. Tudo aquilo representava, a meu ver, o perfeito cavaleiro de minha ordem de cavalaria!

Cavaleiros medievais em ilustração dos livros de Albert Malet, lidos por Plinio

Mas o pressuposto disso seria um tipo de pessoa que só tivesse interesse por determinados ideais, no desdobramento da própria personalidade a serviço da Fé, concebida esta como uma espécie de cruz da Fé, concebida esta como uma espécie de cruz ardente, que despertasse os maiores heroísmos, as dedicações mais completas, as imolações mais fantásticas e mais perfeitas…

Cavaleiros da Idade Média, em ilustração do Larousse Universelle. “Cruzados, guerreiros combativos, brandindo espadas e belos escudos, com penachos e couraças de aço rutilante partindo ufanos para a guerra”

Para eles, o morrer ou não morrer não teria importância.

Parecia-me também que, a fim de realizar propriamente o ideal da Cavalaria, era preciso que essa organização tivesse um tônus e um estilo tão elevados, que ninguém pudesse olhar e dizer: “isso é ninharia de gente carola!”, mas todo o mundo deveria sentir o impacto da categoria e do valor pessoal desses homens.

Pensava inclusive nas cerimônias da ordem de cavalaria, pois entendia que não há belos combates para quem não fez belas cerimônias, e não há belo futuro a não ser para aqueles que, por meio de cerimoniais magníficos, prepararam-no em si, em torno de si e diante de Deus.

Monges guerreiros de diversas ordens de cavalaria, em ilustração dom Larousse Universel

Chegado o momento, essa ordem deveria lutar contra a Revolução e estancar o avanço dela, não apenas em São Paulo ou no Brasil, mas no mundo inteiro.

Como seria o enfrentamento?

Contrariada no seu movimento, a maioria revolucionária tentaria exterminar-nos e teríamos de nos defender. Esses cavaleiros seriam acompanhados por uma disposição da Providência, pela qual lhes seriam pedidas provas terríveis e todos os sacrifícios da ousadia e da valentia, mas não os holocaustos das contemporizações, das prudências e da aceitação da vida de todos os dias, civil e comum.

Eu via bem que, no meu tempo, ninguém mais combatia a cavalo, mas pensava: “Isso não tem importância! Se não for a cavalo, será com a caneta na mão, com a língua e com a coragem!” Então, a luta comportaria batalhas ideológicas de caráter intelectual, com lances extraordinários: discursos, polêmicas e brados, dirigidos a adversários inteligentíssimos, com os quais terçaríamos armas nobilíssimas, e depois os esmagaríamos pela força da Fé, através da “artilharia” da cultura e da oratória.

E os mentores da ordem, além de polemistas, seriam também diplomatas, homens de Estado em situações gloriosas, com poder resplandecente de uma grandeza vinda de Deus, exercido sobre extensões imensas e governando povos inteiros, orientando-os para finalidades pacíficas, mas árduas de obter.

Todos esses reluzimentos se acumulariam neles, conforme os aspectos que o heroísmo tomaria dentro das suas almas multiformes, segundo as circunstâncias pedissem. E os acontecimentos externos sempre os favoreceriam, numa espécie de festa de luzes e de êxitos, até o momento de um entrechoque extremamente crítico, o qual seria objeto de uma interferência de Nossa Senhora, que daria à ordem de cavalaria a ajuda necessária para obter a vitória.

Assim era a minha esperança.

Abandono do sonho e conservação do ideal

Ora, eu tinha muito medo de deixar a minha imaginação correr demasiado, pois, segundo uma expressão francesa, ela é la folle du logis – a louca da casa. Então, depois de certo tempo, parei de apresentar a mim mesmo planos ou pormenores sobre essa possível ordem. E, a partir desse momento, eu me interdizia de sonhar com os olhos abertos.

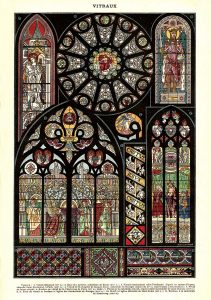

Entretanto, nunca abandonei a ideia da minha ordem de cavalaria. Ela permaneceu no meu espírito como uma matriz, um ideal e uma deliberação, modelada posteriormente pelos acontecimentos. E, quando via armaduras, desenhos heráldicos, castelos, mobiliários góticos, vitrais e, sobretudo, fotografias de estátuas representando cavaleiros, aquilo ia se acrescentando às minhas impressões e formando uma espécie de depósito imaginativo bem organizado.

De maneira que, se a fundação da ordem de cavalaria se apresentasse como possível, em dois ou três dias de reflexão eu teria tudo pronto!

Castelo de Pierefonds – França – Fotografia do livro Nouvelle Histoire Universelle, lido por Plinio

1De fato, o pai do Prof. Raspantini era natural da cidade de Nápoles.

2Em francês: impulso.

3 Quintus Maximus Verrucosus (275-203 a. C.), chamado Fabius Cunctator, foi um político e militar romano de grande realce, sucessivamente cônsul e ditador. Famoso pela sua atuação na resistência contra o famoso cartaginense Aníbal, na segunda Guerra Púnica, a sua tática defensiva lhe valeu o sobrenome de Cunctator – “Contemporizador”.

4Em latim: “Contemporizando restituiu o Estado”. Frase do poeta latino Ênio (239-169 a. C.), em referência aos sucessos de Fabius Cunctator.

5Em francês: agradável, prazenteiro.

6Apesar de seu nome italiano, o Prof. Simione era filho de austríacos.

7Em francês, literalmente: prende-nariz. Antigos óculos sem hastes.

8O entusiasmo do pequeno Plinio pela História teve seu início com a leitura das revistas de L’Université des Annales, pertencentes a sua mãe Dª Lucilia. Cf. Volume II desta coleção, p. 477 ss.

9Amenhotep I, segundo faraó da XVIII dinastia egípcia, morreu em 1504 a. C.

10Amenhotep II, sétimo faraó da XVIII dinastia egípcia, reinou entre 1428 e 1397 a. C.

11O reinado de Teglat-Falasar III (746-727 a. C.) marcou o início do apogeu do império assírio.

12A presente anotação é do ano de 1992.

13Trata-se do livro L’Antiquité, da coleção Cours complet d’Histoire, de autoria de Albert Malet, pertencente a Plinio.

14Trata-se da expedição de Xerxes I contra a Grécia, no ano 480 a. C.

15 Alexandre III, o Grande (356-323 a. C.).

16Alexandre conquistou essas cidades do Império persa na expedição do ano 331 a .C.

Os palácios de Persépolis foram incendiados por suas tropas, numa noite de bebedeira.

17No ano de 327 a. C., Alexandre o Grande invadiu a Índia e submeteu diversos reis, entre os quais Porus, às margens do Rio Hidaspe.

18Caius Mucius, apelidado de Scævola – “Esquerdo” – teria vivido no século VI a. C. O episódio lendário, aqui narrado pelo Autor, deu origem ao apelido do personagem.

19Godofredo de Bouillon (1061-1100), duque da Baixa-Lotaríngia (nos atuais Paises-Baixos e Bélgica) e um dos chefes da Primeira Cruzada. Eleito soberano de Jerusalém em 1099, recusou-se a utilizar o título de Rei.

20Bairro na zona leste da cidade de São Paulo, onde se encontra a Igreja de Nossa Senhora da Penha, frequentada por Plinio em sua primeira infância. Cf. Volume I desta coleção, p. 84.

21Quando Plinio descobriu a extensão da Revolução em todos os ambientes, formulou o desejo de fundar uma associação de jovens, para difundir os ideais religiosos que o animavam. Cf. Volume II desta coleção, p. 534-535.

22No bairro do mesmo nome, em São Paulo.

23Em francês: protegidos por caparaçons, ou seja, carapaças ou couraças.

Deixe uma resposta