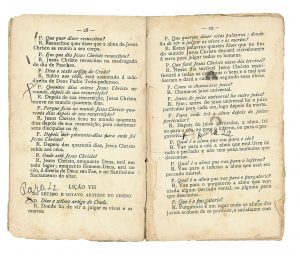

Matérias preferidas

No colégio, nunca fui do gênero de alunos que recebiam nota dez em todas as matérias, obtinham sempre os melhores prêmios e eram os primeiros da turma.

Talvez me faltasse inteligência para isso, mas, em todo caso, faltava-me a vontade de ser o primeiro. Eu não era mau aluno: obtinha notas razoáveis e inclusive recebia certo número de prêmios por ano. Entretanto, achava pouco interesse e muita dificuldade em algumas matérias do currículo – em geral as que muitos alunos admiravam –, como Física, Química, História Natural, Botânica, Aritmética e Geografia, para as quais eu tinha uma péssima memória, e as estudava à maneira de alguém que come certos alimentos apenas por obrigação1…

Pelo contrário, fazia questão de manifestar meu entusiasmo por certas outras matérias, das quais, aliás, os demais alunos raramente gostavam.

Um estudo seletivo

Antes de tudo, a Religião, na qual recebia habitualmente o primeiro prêmio, pois desejava aprender o Catecismo melhor do que todas as outras lições. Apesar da minha grande dificuldade em memorizar e repetir as matérias, palavra por palavra, eu tinha facilidade em compreender essas aulas, prestando muita atenção e refletindo depois sobre elas.

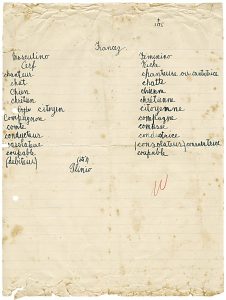

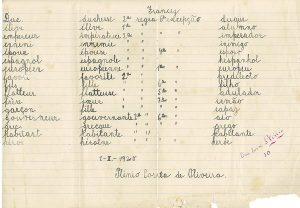

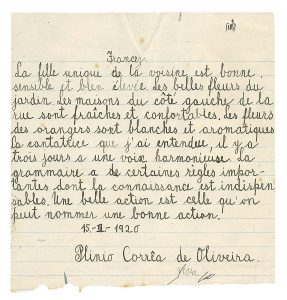

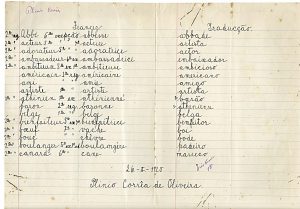

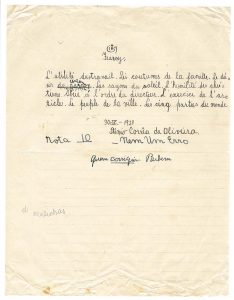

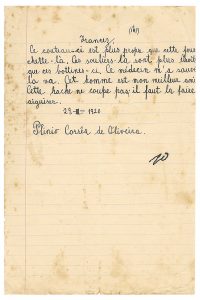

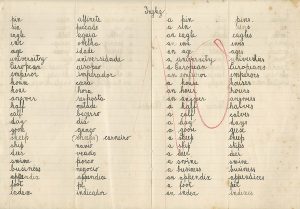

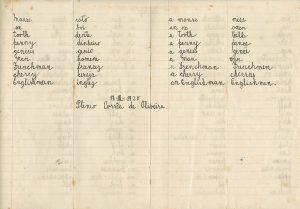

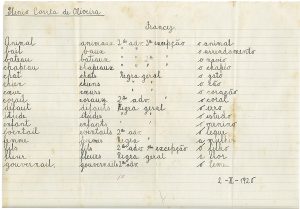

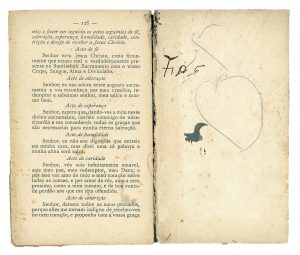

Trabalhos de Francês feitos por Plinio no colégio

Em segundo lugar, o Francês, que eu já falava correntemente nesse tempo, e admirava de modo superlativo. Tirava notas muito boas e, com frequência, era o primeiro aluno nessa matéria, recebendo inclusive a medalha dourada, que era o prêmio máximo. Mamãe

Em segundo lugar, o Francês, que eu já falava correntemente nesse tempo, e admirava de modo superlativo. Tirava notas muito boas e, com frequência, era o primeiro aluno nessa matéria, recebendo inclusive a medalha dourada, que era o prêmio máximo. Mamãe

costumava dizer-me:

costumava dizer-me:

– Uma pessoa que sabe Francês tem a cabeça multiplicada por dois. Portanto, se quiser ser um homenzinho com uma cabecinha qualquer, não o aprenda bem… Sua mãe terá feito o possível para ajudá-lo.

Entretanto, ser um bom aluno em Francês não conferia prestígio junto aos colegas, pois o Inglês era muito mais considerado por eles. Compreendi que um meio de combater a influência do cinema de Hollywood era manter a cultura francesa e, então, às vezes, no meio dos colegas, eu dizia:

– Que lindo idioma, o Francês!

Um outro logo me respondia:

– Não! O Inglês é muito mais bonito!

– Nunca! Onde você está com a cabeça?

– Serve melhor para entender as fitas de cinema!

– Isso não quer dizer nada! Do que valem as fitas de cinema?

E assim continuava a discussão…

Em menor grau do que o Inglês, também o Alemão era tido como prestigioso. Deste eu gostava, pois me dava a ideia da língua marcial por excelência, e incentivava o meu entusiasmo pelo militarismo. Apreciava muito o Latim, cuja penetração me parecia contrariar a boçalidade do cinema. E, no estudo de Português, também tirava com frequência o primeiro ou o segundo prêmio.

Nessas matérias eu alcançava realce e passava nos exames com notas folgadas, pois as conhecia bastante bem e tinha em relação a elas certa facilidade. Em outras, tirava notas suficientes para ser aprovado.

Mamãe, exigente no que dizia respeito aos estudos, compreendia perfeitamente que o meu modo de ser não me levava a interessar-me por certos temas e, então, mantinha comigo um tácito e afetuoso acordo: ela queria notas ótimas de Religião e, logo depois, boas notas em História, Francês, Inglês, Alemão e Português!

Por isso, os meus boletins em geral, tinham a seguinte ordem: Religião: dez; Francês: dez; História e algumas outras matérias: boas notas; Matemática: cinco; Botânica, História Natural e Física não ficavam abaixo de quatro, mas sempre beiravam isso…

Assim, eu marcava bem que espécie de intelectual queria ser: não um desses alunos que aprendiam igualmente tudo o que lhes ensinavam, mas um estudante seletivo, segundo certo critério, e negando o meu culto ao que era visto como a carreira dos homens de futuro, por certas pessoas de mentalidade modernizada.

Esse era um modo implícito de enfrentar a opinião dos alunos do colégio.

Importância do ensino de Religião

O curso de Catecismo que eu tivera na Paróquia de Santa Cecília, por ocasião da Primeira Comunhão, havia sido proveitoso para mim, mas, nas aulas de Religião do São Luís, já mais desenvolvidas, aprofundei consideravelmente o estudo da doutrina da Igreja.

Os padres se esforçavam para que o ensino das outras disciplinas fosse dado em harmonia com ela e falavam muito de Religião, a propósito de vários assuntos.

Inclusive, quando mencionavam de passagem alguma afirmação contrária ao ensinamento da Igreja, eles explicavam:

– Isso é contra a doutrina católica e, portanto, está errado.

Voltando a casa, eu lia alguma coisa a respeito da Religião, interessando-me muito e, assim, minhas ideias foram sendo tecidas e compostas.

Compreendendo melhor a divindade da Santa Igreja

Essas aulas, dadas de forma séria e metódica, foram tornando a minha Fé mais robusta e me ajudaram a explicitar melhor a ideia que possuía da Santa Igreja Católica Apostólica e Romana. Entendi com maior profundidade a Missa, os Sacramentos e todo o Credo.

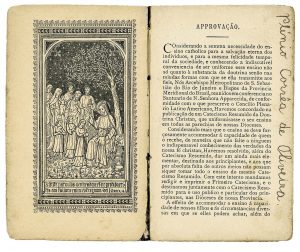

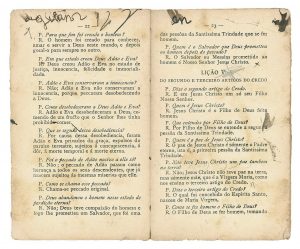

Catecismo utilizado por Plinio no Colégio São Luís

Durante o estudo, eu ia vendo os diversos pontos da doutrina católica como uma cordilheira imensa, de tamanho incomensurável, e me dizia a mim mesmo: “Houve, ao longo dos tempos, uma concatenação de homens com origens, mentalidades e culturas diferentes, os quais foram acrescentando suas respectivas pedras a essa catedral. O que está por trás de tudo isso, para haver tanta união e coerência nessa obra de séculos?”

Durante o estudo, eu ia vendo os diversos pontos da doutrina católica como uma cordilheira imensa, de tamanho incomensurável, e me dizia a mim mesmo: “Houve, ao longo dos tempos, uma concatenação de homens com origens, mentalidades e culturas diferentes, os quais foram acrescentando suas respectivas pedras a essa catedral. O que está por trás de tudo isso, para haver tanta união e coerência nessa obra de séculos?”

Esses pensamentos foram tomando corpo aos poucos, de modo lento e não galopante, mas não levei muito tempo para entender que a Santa Igreja, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, estava cheia do espírito d’Ele, como uma esponja molhada num líquido precioso.

Em certo momento, cheguei a uma conclusão:

Em certo momento, cheguei a uma conclusão:  “Isso não foi produzido pela mente de nenhum homem! Se a construção dessa doutrina dependesse de muitas pessoas que eu conheço, quantos absurdos elas elaborariam? Entrariam em choque umas com as outras e daí resultaria uma confusão! E não há razão nenhuma para imaginar que gente do século II, do século III, IV ou do XV fosse farinha de outro trigo! Era a mesma coisa: o gênero humano… Quando ouço falar de episódios da História, percebo que as pessoas do passado também fizeram disparates, como muitos loucos de hoje! Ora, se apesar disso toda essa coerência doutrinária foi edificada, aí está Deus. É uma prova tangível da divindade da Igreja!”

“Isso não foi produzido pela mente de nenhum homem! Se a construção dessa doutrina dependesse de muitas pessoas que eu conheço, quantos absurdos elas elaborariam? Entrariam em choque umas com as outras e daí resultaria uma confusão! E não há razão nenhuma para imaginar que gente do século II, do século III, IV ou do XV fosse farinha de outro trigo! Era a mesma coisa: o gênero humano… Quando ouço falar de episódios da História, percebo que as pessoas do passado também fizeram disparates, como muitos loucos de hoje! Ora, se apesar disso toda essa coerência doutrinária foi edificada, aí está Deus. É uma prova tangível da divindade da Igreja!”

“Então, se ela é a fonte de onde brota isso, eu devo ter uma fidelidade incondicional à Igreja, levada até onde puder, sem nenhum limite!”

Isso me trazia a ideia de que a Igreja Católica era a “sala de aula de Deus”. Dentro dela, Ele falava a todos os homens, mas os católicos constituíam o seu auditório imediato. Tudo aquilo que era eclesiástico me parecia ter parte com essa superioridade única, exclusiva e extraordinária da Igreja, e daí vinham o meu respeito e a minha veneração pelo clero.

Eu tinha grande contentamento em reverenciar os padres, dar-lhes preeminência e saudá-los com uma especial inclinação de chapéu. Estando junto a algum deles, eu pensava: “Da alma desse homem irradia-se algo de sobrenatural. Ele é todo feito para Deus e eu devo tratá-lo quase como uma relíquia!”

Assim, ia se estabelecendo em mim um princípio ordenativo: a alegria de ser inferior, de admirar, de obedecer e de amar.

Perfume de imortalidade

Lembro-me da primeira vez que ouvi uma explicação sobre a imortalidade da Igreja, feita por um padre do Colégio São Luís. Imediatamente pensei: “Ah! É verdade!”, sem nenhum arrepio especial de novidade, como se já o soubesse…

Até esse momento, tal verdade estava implícita para mim, como o bom aroma de uma árvore, que alguém começa a respirar com agrado, antes de dar-se conta de sua existência. Assim, o perfume da imortalidade estava presente em tudo o que eu admirava da Igreja!

O mestre Costa

O meu professor de Religião era um seminarista jesuíta, o qual mais tarde se tornou sacerdote, chamado João de Castro e Costa.

Mestre João de Castro e Costa, um professor de Religião muito admirado por Plinio

O mestre Costa era um amazonense baixinho, falador, muito inteligente, com uma lógica admirável no seu pensamento e um modo de raciocinar coruscante e primoroso. Muito inaciano, reportava-se com frequência ao Fundador da Companhia. As aulas dele eram claríssimas e tinham algo da coerência, da limpidez, da precisão e da radicalidade dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola.

Lembro-me bem do que senti, aproximadamente um ano após ter entrado no colégio, quando comecei a perceber o jogo daquela lógica adamantina, durante as exposições do mestre Costa. Eu ficava pantois2, deleitando-me em admirar o movimento ágil, lúcido e forte da inteligência dele, que eu considerava colossal!

Ele não tinha um vocabulário propriamente bonito ou ornado. Exprimia suas ideias com palavras correntes, mas possuía muita lógica e uma prodigiosa facilidade de expressão.

Antes de entrar no colégio, quando alguém desenvolvia na minha presença um raciocínio particularmente notável, eu refletia: “Mas, como isso está bem pensado! Essa pessoa, de repente, disse algo que vale a pena ouvir!” E logo depois, pensava: “Eu seria capaz de dizer algo assim? Não vejo possibilidades… Talvez por ser ainda muito jovem. Esperemos… Vou admirar os outros”.

Entretanto, nas aulas do mestre Costa pude explicitar o meu encanto e o meu entusiasmo pelo pulchrum do raciocínio.

O mestre tinha lábios finos e um nariz muito aquilino e adunco, como um arco de aqueduto, terminando numa ponta e formando, paradoxalmente, uma espécie de plataforma ou planalto em descida, não muito bonito. Mas, quem pede que o nariz de um homem seja belo?

Ele possuía uma característica curiosa e singular: quando falava com muito entusiasmo sobre Santo Inácio, ou enquanto dizia algo de muito subtil, concluindo a refutação de uma posição oposta, a ponta do seu nariz se movia um pouco. E, quando ele manifestava sua inteligência de modo especial, eu tinha a impressão de que essa ponta se tornava inclusive luminosa!

Eu permanecia olhando, encantado. Aquele nariz era um ponto de análise especial para mim. Ora eu prestava atenção na agudeza da lógica, ora no movimento do nariz, o qual me parecia desenhar o gráfico do raciocínio e o voo dos argumentos. Parecia uma proa de navio; uma agulha, na ponta da qual estivesse o brilho da conclusão!

Lembro-me da minha reflexão: “Eu gostaria de fazer raciocínios como esse homem. Preciso aprender! Seria bom, inclusive, que o meu nariz tivesse essa forma, mas, com ou sem nariz, isso é um dom do espírito, um dote, uma qualidade que preciso adquirir”.

Espíritos fortes ou rebeldes?

Esse professor possuía a dialética da Companhia de Jesus em alto grau. Fazia raciocínios piedosos de caráter apologético e, às vezes, chegava a conclusões duras, que me atingiam nos meus defeitos. Eu ficava encantado, pois começava a conhecer a severidade da Igreja, através da lógica inaciana.

Entretanto, percebia que muitas pessoas estariam em desacordo com ele se o ouvissem: todos os “espíritos fortes” que eu conhecia. Certos ateus bigodudos, vistosos, com aparência de mandões, os quais afirmavam que a era da Religião havia terminado e atacavam alguns pontos da doutrina católica em nome do raciocínio, como, por exemplo, a Presença Real no Santíssimo Sacramento. Eles diziam:

– Pode um homem caber num pedaço de pão? E ainda, um Homem que morreu há dois mil anos? Pão é pão e homem é homem! Não posso crer nisto! Sou um espírito forte!

Eu ainda não sabia discutir e, na jovem indignação do meu silêncio, pensava: “Se um homem afirmasse ser pão, eu diria que é um louco. Entretanto, Nosso Senhor Jesus Cristo diz ser o Pão descido do Céu, e eu exclamo: ‘Ele é Deus’! A sua santidade e a sua sabedoria são tão superiores às de qualquer um, que Ele está acima de qualquer cogitação humana e não pode ter sido objeto da criação literária de ninguém. Esse Homem não se inventa! Ele é um só com o Criador, e daí Lhe vem esse poder. Então, quando Ele diz: ‘Eu sou o Pão vivo’, eu dobro os joelhos e osculo o chão.

“E esse ateu se declara ‘espírito forte’? Estou vendo de onde vem esse espírito: se Deus o dispensasse da prática de alguns Mandamentos que eu conheço, ele também acreditaria… Não preciso nem saber como é a vida dele! Basta saber o que ele nega, para entender o que ele faz. Ele não é um forte, mas um rebelde! É ateu por ser revoltado. Não tenho nada em comum com ele!”

Então, encantava-me quando ouvia o mestre Costa dar um argumento que silenciaria esses homens, pois ele concluía seus raciocínios de maneira irrefutável!

Admiração pela lógica inaciana

Eu analisava a firmeza das palavras do mestre e pensava: “O que ouço, do comum das pessoas, não possui esse brilho. O que ele tem?”

santo Inácio de Loyola – st ignatius of loyola san Pedro Church lima peru

Até que, certo dia, ele mesmo explicou:

– Isso é a lógica.

Exclamei interiormente: “É a lógica? Que maravilha!”

E essa lógica brilhava especialmente nas digressões que ele fazia, elogiando a Companhia de Jesus. Concluí que os jesuítas não tinham apenas uma escola de lógica, mas a escola de lógica por excelência, através da qual tratavam os assuntos no que eles tinham de mais profundo, tirando todas as consequências necessárias, até o último extremo. Assim comecei a entusiasmar-me pela lógica.

Foi o advento, a entrada encantadora da lógica em minha vida.

Dizia de mim para comigo: “Por mais maduro que eu seja no futuro, e mesmo estudando muito, tenho certeza de que não adquirirei uma lógica maior do que essa!”

E pensava: “Esse mestre é brasileiro como eu, e desenvolveu as suas qualidades intelectuais neste mesmo país em que nasci. Ele não aprendeu tudo isso no Amazonas dele, mas recebeu aqui, dos padres jesuítas… No fundo, foi Santo Inácio quem deu isso a ele. Ele é filho de Santo Inácio!”

Não se pode imaginar como as aulas do mestre Costa me fizeram conhecer o espírito inaciano. Eu julgava ver Santo Inácio nele.

Então, fiz um propósito categórico:

“Esse modo inaciano de raciocinar, de concluir e de agir é perfeito. Quero tomá-lo para mim, ao longo de minha vida inteira, de modo definitivo! Se eu admirar Santo Inácio o quanto puder, quem sabe se ele me dará um pouco dessa lógica, também? Isso depende de eu ser muito puro, inteiramente puro, intransigentemente puro! Pois esse espírito não é dado aos impuros. Se eu for inflexivelmente puro, mais tarde começará a nascer em mim uma lógica como a do mestre Costa: a lógica de Santo Inácio!”

O encanto pelo raciocínio

Então, fazendo para mim mesmo algumas demonstrações lógicas, dei-me conta de que estava raciocinando: com base em certos dados, eu tirava uma conclusão. Aquilo me pareceu muito interessante e, em certo momento, fiz a seguinte reflexão: “Curioso! Como isso funciona e confere! Que maravilha!”

Estava encantado por ter descoberto em mim a existência do raciocínio, ou seja, de um processo pelo qual eu poderia conhecer outras verdades.

Tive então um verdadeiro alívio, acompanhado de duas impressões: a primeira era a do horizonte que se alargava; e a segunda era uma sensação interior de luz, clareza, força e destreza. Comecei a perceber que a lógica era em mim como um braço que começava a se mover e se articular, e tive uma espécie de ebriedade, com uma exclamação interior: “Que magnífico! Eu sou racional!”

Quando acompanhava um raciocínio claríssimo, parecia-me ver uma luz. O ponto de partida do raciocínio se me apresentava como uma esfera de cristal muito límpida, trabalhada e arranjada, através da qual eu via o mundo!

A partir daí, o encanto de minha alma era mover-se ao apelo da lógica, mais ou menos como uma criança pequena que deixou o berço e começou a andar. Quando entendi a lógica, a minha alma inteira pedia para “andar”, ou seja, para raciocinar, discorrer, alinhar premissas e tirar conclusões.

Bom senso, lógica e Fé

Comecei também a procurar o valor lógico das certezas que havia adquirido ao longo da vida, e pensei: “Eu percebo que já raciocinei muitas vezes, mas, quantas convicções terei na alma, que não foram raciocinadas? Serão verdadeiras? Se a verdade é obtida por meio do raciocínio bem feito, a toda certeza deve preceder um raciocínio. Ora, eu tenho a mente cheia de certezas. Onde estão os raciocínios?”

Lembro-me muito bem de chegar desde logo à conclusão seguinte:

“Tenho tantas certezas, que, se fosse raciocinar a respeito de cada uma delas, passaria o resto de minha vida confirmando aquilo que já sei. Isso não pode ser! Esse método parece muito bom, mas está quebrado. Vejo emergir nele alguma coisa contrária ao bom senso…

“Ah! Então, há algo chamado ‘bom senso’, a que o raciocínio nem sempre obedece?! O que é o bom senso? Ainda não sei explicar… Mas percebo que ele existe dentro de mim e, se aceitar qualquer ‘canivetada’ do raciocínio contra esse bom senso, eu ‘sangrarei’, e não posso permitir isso! Pelo contrário, se o raciocínio florescer na linha do bom senso, andarei numa certa direção, de acordo com a ordem e a harmonia.

“Portanto, cuidado com o raciocínio! Ele é muito bom e deve ser usado, mas poderia ser comparado a um cavalo durante uma corrida: se ele sair da pista, haverá um desastre! O bom senso é a pista do raciocínio. Quando a lógica galopa e se afasta do bom senso, ela deve ser freada! Não pode haver conflito entre o raciocínio e o bom senso, mas, se eu tiver alguma dúvida entre os dois, farei prevalecer o segundo, enquanto não encontrar a solução…”

“Entretanto, quando ouço as explicações dos padres do São Luís, percebo que a lógica deles nunca contunde o meu bom senso, mas, pelo contrário, o distende e o alegra. Por quê? É que eles justificam a Fé Católica. Então, há um tripé: bom senso, lógica e Fé”.

“Cada vez que eu raciocino, com base nos princípios da Fé, sinto o meu bom senso elevar-se e alegrar-se muito mais, como uma planta ao receber o orvalho. Esse é um orvalho descido do Céu! Que maravilha! Não se poderia imaginar coisa igual!”

Senso católico

Então, observando, analisando e refletindo sobre as coisas da Igreja, fui vendo que o binômio raciocínio-bom senso, aplicado à Fé, dava um resultado curioso: muitas vezes, quando me punha um problema referente à Igreja ou à doutrina católica, antes mesmo de saber o que ela ensinava a respeito de alguma questão moral, ou como explicava tal circunstância da História e da vida; antes de consultar algum livro para descobrir o pensamento dela, na grande maioria dos casos eu já entrevia a solução, a qual me trazia sempre uma extraordinária alegria de alma.

Pela união com a Igreja, havia se formado em mim uma espécie de bom senso complementar e superior: o senso das coisas católicas.

Assim, nasceu naturalmente em mim a expressão “senso católico”. Ou seja, o bom senso a propósito das realidades da Fé, o qual voa na frente da lógica. Depois dele, reverente, o raciocínio vai como um viandante, para refazer na terra o caminho que o pássaro percorreu no céu.

Compreendi que o senso católico era um favor, o qual eu recebia da bondade de Deus.

O problema da galinha e da finalidade do homem

Uma vez, o mestre Costa, conversando com os alunos na aula de Religião, levantou um problema muito curioso:

– Nós existimos para Deus, mas hoje não se compreende o que é existir para alguém. Então, vou dar a vocês uma ideia. Imaginem que uma galinha tivesse inteligência e fosse capaz de raciocinar. Alguém se aproxima dela e diz: “Todo o mundo tem alegria em realizar a sua própria finalidade. Ora, a finalidade de certos animais é de serem comidos por outros ou pelos homens. Você foi criada para ser comida e agora o seu dono vai comê-la. Portanto, será morta”.

– Pergunto: essa galinha inteligente, na hora de ser chamada para a panela, que sensação deveria ter?

– Ela teria um movimento de horror, devido ao instinto de conservação e ao pavor de sua própria destruição, e pensaria: “Que pena! Acabou a minha vida”? Ou teria uma reação de entusiasmo, alegria, felicidade e encanto, ao ser morta em holocausto por um homem, pensando: “Como esse homem é superior a mim! Alegro-me em saber que, em breve, a minha carne vai ser parte integrante do ser dele. Que honra e que promoção para mim, ser devorada por ele! Oh! Momento quase de êxtase! Sentirei a vida se exalar de mim, mas sei que, de algum modo, vou ser promovida. Realizarei o meu fim”?

O exemplo que o professor dava era pouco poético: uma meditação sobre a galinha… Mas a questão era muito subtil, atraente e saborosa, e me impressionou profundamente, de tal modo que nunca me esqueci dela.

Houve discussão entre alguns alunos sobre o caso, da qual naturalmente participei. Tentava imaginar como resolveria o assunto, se eu fosse o animal imolado… Senti-me muito atrapalhado e dilacerado por dois movimentos opostos: tinha o instinto de conservação muito vivaz, mas, por outro lado, achava que nada era mais melancólico, para uma galinha, do que morrer velha, porque o seu dono não quis comê-la… Ela seria o rebotalho do galinheiro, vendo as outras galinhas irem para a panela, e frustrada por não realizar a sua finalidade natural de alimentar um ser humano.

Entretanto, muitos meninos nem prestaram atenção no problema e começaram a brincar, em voz baixa:

– Come a galinha! Come a galinha!

O mestre Costa não resolveu o assunto logo – atitude muito pedagógica, ao modo jesuítico. Ele estimulava a curiosidade dos alunos que tivessem um nobre apetite de respostas, como se dissesse: “Eu não respondo. Levem a pergunta para casa e venham tratar sobre isso daqui a um mês, se o desejarem. Se não quiserem, não tratem, pois é sinal de que não merecerão a resposta”.

Mais tarde, ele trouxe uma solução: as duas hipóteses seriam admissíveis e deveriam se harmonizar. A galinha, ao imaginar-se comida, sentiria necessariamente, ao mesmo tempo, o horror de sua própria imolação e a felicidade de quem chega ao cumprimento da sua finalidade. Dizia ele que essa alegria seria muito maior do que o grande sofrimento da morte. Portanto, a galinha desapareceria num sentimento contraditório.

Creio que ele explicou a questão muito bem, mas não até o fundo e, por isso, a resposta me causou certo mal-estar. Durante anos me lembrei da história da galinha e, não querendo perguntar mais a ele sobre o assunto, preferi descobrir outra solução por mim mesmo.

Em certo momento, cheguei à conclusão de que o meu professor tinha partido do pressuposto de uma galinha pensante, ou seja, um ser ao mesmo tempo inteligente e mero animal.

Ora, isso continha uma contradição, pois um ser intelectual existe para Deus, mas não para ser comido por Ele. Aquele que é o fim do ser inteligente é tão superior a este, que não o mata, mas lhe dá vida. Logo, se a galinha fosse capaz de pensar, ela não seria criada para ser comida por um outro ente, igualmente inteligente.

Esse fecho final do caso me causou tranquilidade e bem-estar, não propriamente por responder à questão da galinha, mas por esclarecer um problema muito maior, o qual estava por detrás dela: eu percebia existirem na vida humana duas formas de felicidade.

Uma seria comparável à da galinha no galinheiro, enquanto a outra poderia ser assemelhada à da galinha na sua imolação. Ou seja, a alegria de uma pessoa ao cumprir a própria finalidade, praticando ações que dão sentido à sua vida. Essa é uma felicidade superior, a qual compensa largamente as desventuras e os infortúnios da existência de todos os dias.

Entendi que o homem feliz não é o que vive muito, nem o que tem muitos prazeres, mas aquele que vive segundo a sua natureza e o seu fim. Por isso, apesar de ter horror à morte, ele pode morrer feliz, pela certeza do Céu.

É preciso dizer que, embora o raciocínio do mestre Costa sobre esse problema me parecesse um tanto claudicante, ele continha um aspecto bonito, pois a galinha imolada representava algo de infinitamente mais alto do que ela: Nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus e vítima, o qual Se deixou imolar por nós.

Rumo à sepultura

Em certa ocasião, o mestre disse:

– Vocês são muito jovens. Vão ficando mocinhos, depois se tornarão moços, homens feitos e, por fim, se não morrerem pelo caminho, vão ser velhos. Não se dão conta ainda de que, a partir do momento em que nasceram e fizeram o seu primeiro movimento no berço, já começaram a carregar os seus caixões de defunto, rumo à sepultura.

Era uma expressão muito dura. Quando ele disse isso, eu fiquei chocado, pois estava mais perto do berço do que do caixão… Um aluno exclamou:

– Como?!

Ele respondeu:

– Tudo aquilo que vive é assim: caminha para a plenitude, mas também para a morte. A cada passo que o homem dá para a maturidade, ele se aproxima do seu caixão. Há nele algo de progresso e algo de morte, que o acompanha continuamente. Mas as pessoas de hoje não querem ouvir falar disso.

Pensei: “Que brutalidade!”

Entretanto, depois de refletir um pouco, concluí: “Mas, como isso é verdade!”

Ele tinha toda a razão: quem nasce, começa a morrer.

Não posso me esquecer também da impressão que tive em certa ocasião, quando, durante uma aula, o professor de Religião disse:

– A morte causa uma dor tremenda.

Arregalei os olhos e perguntei:

– Mas, mestre Costa, as pessoas morrem tão mansamente! Será tão terrível a morte? É verdade que a alma, ao sair do corpo, faz sofrer tanto assim? Como é isso? Como se pode saber qual é a sensação de alguém, ao morrer? Qual é a prova?

Ele respondeu:

– Nunca ninguém voltou da morte para contar o que custa morrer. Quem poderá dizer o que a alma sente, ao deixar o corpo? Mas, apesar desse tremendo mistério, uma coisa é certa: imagine, por exemplo, que uma pessoa viesse aqui agora e quisesse fazer uma operação arrancando com um alicate, ou então cortando com uma navalha, uma das suas unhas, estando você acordado, sem anestesia nem nada semelhante. Você se horroriza com a ideia, pois, de fato, isso lhe causaria um sofrimento brutal, uma dor crudelíssima, terrível e tremenda, própria a fazer urrar e dar berros difíceis de imaginar. O homem que o submetesse a isso seria um carrasco.

– Por quê? Por tratar-se de uma separação no seu organismo. Há uma união íntima entre a unha e a carne, pois uma adere muito intimamente à outra. Então, essa separação produz uma sensação de dilaceração.

– Ora, o homem é um composto de alma e corpo. Então, se a extração de um elemento superficial desse corpo dói tanto, imagine o mal-estar e o sofrimento que deve ocasionar a saída da alma de dentro dele, dissociando a composição entre os dois! Esse momento decisivo, em que a personalidade se “rasga” e as duas partes se separam, é algo incomparavelmente mais terrível do que arrancar uma unha, um dedo, um braço, ou qualquer membro, porque o ser se rompe e se desconjunta no que tem de mais íntimo. O descolamento da alma e do corpo constitui o auge da separação.

– Conclusão: ninguém pode ter ideia de quanto a morte é terrível.

A resposta do jesuíta, com aquele exemplo tremendo, me deixou muito impressionado. Nunca mais me esqueci daquilo!

Entretanto, pensando depois sobre o assunto, parecia-me que, apesar dos aspectos pavorosos da morte, para aquele que morre na graça de Deus a separação da alma e do corpo deveria comportar também alguma doçura.

Meditações passageiras sobre o Inferno

Como toda criança, eu já tinha ouvido falar do Inferno, mas não tinha uma noção completa a respeito. Foi no colégio que comecei a pensar seriamente sobre ele, pois, uma ou outra vez, meus professores jesuítas tratavam desse tema, com toda a clareza.

Lembro-me de certa aula, em que um dos padres começou a explicar a eternidade das penas do Inferno, com muita lógica e seriedade, através de um simbolismo. Dizia ele que no Inferno havia um relógio, cujo pêndulo oscilava entre dois letreiros, com as palavras: “Sempre, nunca. Sempre, nunca”. Ou seja, os condenados sempre estarão lá e nunca sairão!

Aquela figura exprimia tão bem a ideia da perenidade do castigo, que me deixou muito impressionado.

Essa e outras pequenas meditações passageiras sobre o Inferno foram altamente benfazejas e me ajudaram muito a manter-me no estado de graça, pois me deixavam um fundo de temor, com a ideia: “Olha o que pode acontecer comigo…”

Eu entendia bem que, embora fosse um menino, poderia morrer. Lembrava-me de uma ocasião em que estivera gravemente doente e experimentara a proximidade da morte3. Então, tinha muito medo e não queria ir para o Inferno, por nenhum preço!

1 As matérias enumeradas foram estudadas por Plinio ao longo de vários anos letivos, sendo que, no primeiro ano do curso, o currículo constava apenas de Religião, Português, Francês, Inglês, Latim, Aritmética e Geografia.

2 Boquiaberto, estupefato, maravilhado.

3 Cfr. Corrêa de Oliveira, Plinio. Notas Autobiográficas, Vol. I, São Paulo: Editora Retornarei, 2008, p. 584 ss.

Deixe uma resposta