As mais antigas recordações

As primeiras graças que me lembro de ter recebido, aos dois ou três anos de idade, foram de uma grande sensibilidade em relação a mamãe. Ela me impressionava muito mais pelo que eu percebia de sua alma do que pelas suas palavras. Sua presença exercia em mim um efeito profundo; eu prestava atenção e considerava seriamente o que ela dizia e fazia. Mesmo estando longe de mamãe, sabia o que ela quereria ou não quereria, e me desagradava contrariar sua vontade.

Essa sensibilidade se estendia da pessoa dela a tudo o que lhe fosse afim. Recordo-me da compaixão que ela me manifestava por eu ser pequenino, fraco e, na minha primeira infância, muito doentio; eu notava sua pena amorosa e cheia de respeito, seu sorriso bondoso e uma espécie de torrente de afeto que se representava, quase fisicamente, como a caudal de uma luz suave que penetrava em mim, procedente dela. E que, por uma espécie de regra de três, tornava-me muito propenso a toda espécie de compaixão para com outro que sofresse.

Era um reflexo: o que mamãe tinha por mim, eu possuía em relação ao sofrimento dos outros. Entretanto, não era uma compaixão comum; eu tinha muita facilidade em passar do caso concreto para o metafísico, ou seja, para a compaixão, a misericórdia em si mesma, vista sob seu mais alto aspecto, o que me causava profunda satisfação.

Daí também se originava minha propensão a tratar todo mundo com afeto, cortesia e respeito, pensando que me retribuiriam do mesmo modo, e isso me causava certo gáudio “prateado” que constituía uma luz de minha infância.

Paz de alma e cumprimento do dever

As primeiras impressões que se tem a respeito das coisas são as mais vivas. Quando me lembro dos momentos em que comecei a prestar atenção em mamãe, tomei consciência da sua relação especial comigo e senti-me envolvido por seu trato e sua personalidade, percebo que a sensação que ela me causava, embalando-me em seu colo, foi a mesma ao longo da sua vida, até ela exalar o último suspiro. Era uma impressão luminosa, forte, dulcíssima e estável.

Havia no fundo de sua alma uma paz decorrente da convicção de estar ela seguindo o caminho que devia trilhar, e isso lhe dava uma tranqüilidade de consciência admirável.

Nunca a vi agitada com coisa nenhuma. Por outro lado, era de uma intransigência completa, exigindo que tudo estivesse inteiramente bem. Não tolerava qualquer mal e analisava as coisas com seriedade, não pelo seu eventual aspecto divertido ou engraçado.

Por fim, ela possuía tal retidão que nunca a vi mentir, procurar fazer um sofisma ou enganar alguém; dizia para todos a verdade como era. Também desempenhava seu dever até o último ponto que fosse preciso, como, por exemplo, o de ser afetuosa para comigo.

Durante a noite, o auxílio de mamãe

Eu dormia no quarto de meus pais. Recordo-me de mim mesmo em pé, apoiado na balaustrada da minha cama: era o terraço do qual eu olhava o mundo! Eu era muito sujeito a insônias, pois me sentia mal: repousava na primeira parte da noite, mas depois acordava e não conseguia adormecer de novo. Virava-me na cama de um lado para outro, sentava-me e logo me punha de pé. Tinha uma sensação de isolamento por estar num quarto escuro, não sabendo a quem me dirigir, sentindo o vago mal-estar que sempre acompanha uma insônia, perdido na incógnita das horas que não passavam nunca, e da noite meio misteriosa e ameaçadora que não acabava mais.

Propositadamente, mamãe mandava colocar todas as noites minha cama junto à sua, e abaixava a grade que as separava. Percebe-se o que isso significava: “Faça o que quiser, porque sou sua mãe”.

A casa era muito antiga e a parte superior das portas era de vidro. Acordando, eu via do lado de fora um lustre com a lâmpada elétrica acesa durante a noite inteira, deixando o quarto na penumbra. Essa luz imóvel dava-me a idéia de um símbolo da perenidade da noite: aquilo não terminava! Se pelo menos ela se movesse como a chama de uma vela, haveria um simile [semelhança] de vida em torno de mim; mas o único sinal de vida eram meus pais, que dormiam profundamente!

Notava o sono sadio e ótimo de minha mãe, cuja respiração ritmada e regular vinha do fundo dos pulmões. Era o sono de uma pessoa reta. E, olhando meus pais, pensava: “Como eles respiram!”. São essas as primeiras ocasiões em que um menino vai tomando contato com seus pais, sentindo-se quase como um estranho em relação a eles e perguntando-se: “Esse outro enorme que está aqui, essa outra, como serão para este ‘outrinho’ que sou eu?”.

Percebendo que o sono deles estava caudaloso, abundante e cheio de bem-estar, ficava um pouco intimidado de chamá-los e pensava: “Vou interromper uma coisa deleitável. Se os acordar, serei repreendido; em outras ocasiões não o fui, mas agora…! Isso vai piorar a situação: eles vão dormir de novo, e eu, além de receber um pito, ficarei novamente sozinho. E quando vem essa manhã?”.

Eu sabia como era meu pai. Se o acordasse, ele diria:

– O quê? Você está doente?

– Não.

– Então durma.

Eu responderia:

– Mas eu não consigo dormir.

– Feche os olhos que você acabará dormindo.

É um conselho impraticável para uma criança: permanecer com os olhos fechados, sem sentir sono… Ao menos para mim era impossível.

Eu ficava perplexo, abandonado, naufragado naquele negrume de uma noite terrível… Mas, afinal, chegava um certo momento em que não agüentava mais! Transpunha o passo para o qual estava solicitado por aquela grade previamente abaixada, e tocava com a ponta do dedo o braço de mamãe: ela não acordava. Procurava a mão dela e quando a encontrava, puxava-a! E ela dormindo, dormindo…

Eu pensava: “Quantos obstáculos! Está bem, vou acabar saltando esses obstáculos”.

Precisava tentar galgar a cama dela… uma altura considerável. Era um alpinismo! Ficava indeciso, mas afinal conseguia pendurar-me na roupa de cama e conseguia alçar-me com meus braços até o nível de seu leito. Julgava, na minha ignorância, que assim ela acordaria, mas eis que a vida é cheia de empecilhos, mesmo para as crianças… Ela continuava a dormir e eu refletia: “Agora, o que fazer diante de um obstáculo tão terrível como esse, em que os meus planos de ruptura da solidão se encontram arrasados? Voltar para a minha cama? Nem pensar! Acordá-la? Sem dúvida! Mas como ela tomará isso, despertando de seu sono delicioso e encontrando um pimpolho que quer conversar?”. Eram perguntas que distintamente me vinham ao espírito e representavam uma série de aventuras…

Eu então desatava a chamá-la. Porém, como todo menino – eu tinha dois anos de idade! – não pronunciava bem as palavras e em vez de dizer “mãezinha”, dizia:

– Manguinha, manguinha!

Ela não atendia. Então, sentava-me sobre seu peito para despertá-la e, quando ela não acordava, eu, de um temperamento categórico desde pequeno, começava a mexê-la. Às vezes, por estar doente ou devido a um sono naturalmente muito profundo, ela continuava a dormir. Eu pensava: “Ela não acorda, mas estou precisando dela mais do que nunca… Não agüento esta solidão”. Em certo momento, eu decidia: “Bom, vou arriscar tudo: abrirei os olhos dela com meus dedos”. Naturalmente isso tinha de dar certo! E eu o fazia sem o mínimo mau humor, mas pelo contrário, com muito afeto e respeito.

Nas primeiras vezes receava que ela se zangasse e pensava: “Chegou a hora: ou se levanta diante de mim um sol de compaixão, condescendência e piedade, ou um dragão resfolegando indignação: ‘O que é isso?! Sua mãe tem tanta coisa para fazer e você a incomoda nesta hora?!’ “. E eu refletia, envergonhado: “Tem mesmo muita coisa para fazer… Eu sou uma dessas coisas”. Mas as primeiras experiências foram tão animadoras, que o receio logo passou…

Nesses fatos se denotava um pouco de estratégia política: avanço, recuo, estudo da situação… Algumas ações que eu teria de exercer várias vezes no futuro, comecei a praticá-las sentado sobre o peito de minha mãe e abrindo seus olhos; quer dizer, jogando a cartada do máximo risco para sair de uma aflição extrema.

Afinal ela acordava, e então eu sentia tudo de uma só vez: um afeto aveludado, profundo, envolvente e tranqüilizador, uma pena que mostrava quanto ela compreendia minha dor e o embaraço no qual eu me encontrava. Estreitava-me junto a si, sentava-se imediatamente, sorria e dizia:

– Meu filhinho, é você?

Tomava-me pelo tronco abaixo dos braços, sentava-me sobre seu travesseiro, brincava comigo, beijava-me muito e perguntava-me o que eu queria. Eu explicava:

– Estava sozinho aqui, não agüentei.

– Mas claro! Você fez bem. Sempre que acontecer alguma coisa assim, chame a mamãe.

E eu, só pelo tom de sua voz, adquiria a certeza de que, sempre que isso acontecesse, poderia chamá-la que ela não mentia. E pedia-lhe:

– Mamãe, conte-me uma história.

Embora estivesse morta de sono, ela contava uma história e perguntava-me:

– Você quer outra, meu filho?

– Quero!

Ela narrava duas… cinco! Eu ficava encantado com as histórias, e instintivamente deslumbrado pela torrente de afeto e meiguice, de pena e paciência com que ela, por assim dizer, me embebia inteiro. Mais que o sentido das suas palavras, eu percebia a comunicação do amor: profunda e carregada de muito significado. E eu, inundado de bem-estar e consolado de encanto por ela, percebia que não me deixaria enquanto não notasse em mim um sinal precursor do sono. Dava-me um brinquedo ou qualquer objeto, mas me querendo tanto bem que eu tinha a sensação confusa de penetrar no mais fundo de seu olhar.

Por sua vez, meu pai tinha o sono mais leve e, sendo perturbado nos seus hábitos, soltava algum resmungo, cujo sentido genérico era este:

– Isso me incomoda, mas arranjem-se lá vocês.

Fazia isso, entretanto, de modo muito plácido – pois era homem de gênio ideal – e virava para o outro lado. E eu pensava: “Ele não é ela… Se ela fosse como ele, eu me desagregaria; mas uma vez que ela não é como ele, não me desagrego. Aquele se vira para o lado oposto; esta se volta para o meu lado. Com esta poderei contar até o fim da vida, pois é um abismo de afeto completamente envolvente que me quer bem, por inteiro, e não me deixará sem proteção em nenhum caso. Mãe é isto. Tenho em quem confiar!”.

Sentindo-me tranqüilizado com tanta e tão imensa benquerença, compreendia que, mesmo na penumbra e no naufrágio, tinha uma salvação. E quando ela percebia que eu estava mais ou menos em condições de adormecer, dizia:

– Chegou a hora de você se deitar.

Ela me colocava em minha cama com um cuidado sem nome, cobria-me e creio que ainda ficava certo tempo acordada para ver se eu adormecia, pois nunca me aconteceu de despertar de novo e encontrá-la dormindo. E eu concluía o seguinte: “Como mamãe é séria! Eu gosto de gente assim, que vai até o fim do caminho, sendo como se deve ser. Ela não tomou isso como coisa de criancinha, mas notou a minha dor. Ela sofre por mim! Por isso fez um sacrifício e fingiu estar muito divertida com o que contava, para remediar o meu caso. Como ela me quer bem!”.

Daí vinha o desejo de querê-la também como eu nunca quis ninguém, de um modo extraordinário e completo, acompanhado de respeito.

Eu adormecia. Compreende-se bem o sono tranqüilo que vinha depois disso…

Quando acordava de manhã, sentia-me coroado por outra impressão que era uma “ducha” de tranqüilidade: “Ela está aqui. Logo, está aqui tudo o que me é necessário. O mundo está aqui”.

Uma gota da bondade de Nosso Senhor

Como todo menino do meu tempo, fui educado aprendendo a rezar de manhã e à noite, mas com a limitada compreensão da Religião que tem sempre uma criança de dois anos. Entretanto, o fato de sentir essa paciência de minha mãe preparava algo de muitíssimo maior: a devoção a Nossa Senhora. E quando rezo a Salve Regina [Salve Rainha] e o Memorare [Lembrai-vos], tenho a impressão de fazer com Ela um pouco o que eu fazia com mamãe. Não no sentido físico da palavra, mas dizendo a Ela coisas que abrissem sua misericórdia como os meus dedos abriam os olhos de minha mãe, compreendendo que a súplica do filho aflito é ouvida e que posso lhe explicar meus problemas com confiança, pois nunca sou mal recebido.

De um jeito ou de outro, nos dias seguintes a esses fatos eu ia comparando minha mãe com as pessoas mais velhas que via, e pensava: “Como ela, ninguém. Se eu for bom, ela será para comigo um mar de bondade! Mas essa bondade vem dela? Não! Vejo que isso existe, por relâmpagos, em outras pessoas também, mas nela permanece de modo estável. Se existe em várias, a fonte da bondade não está nela. Então preciso descobri-la!”.

E me vinha uma certa idéia confusa de que mamãe era apenas uma gota de água dentro de um oceano… Depois eu entenderia que a fonte era Nosso Senhor Jesus Cristo.

Não pensar em si, mas observar a vida

Numa fotografia minha aos dois anos de idade, estou sisudamente sentado numa miniatura de poltrona ou trono infantil, que parece um bureau de advogado ou a cadeira de um conselheiro de Estado. Apareço ali muito tranqüilo, e percebe-se que a inteligência e a análise já haviam dado alguns passos: certas coisas foram julgadas. Estou com o olhar atento e em atitude de sobreaviso, por notar que alguns acontecimentos vão transcorrer como eu não gosto, produzindo em mim distonias e desacordos internos muito categóricos. Percebo que vou ter de passar por dificuldades: serão feitas ciladas contra mim, e em certo momento entrarei numa luta, pois do contrário serei liqüidado e isso não quero!

Não estou assustado, mas inteiramente dono de mim, talvez um tanto desconfiado do homem que opera a máquina fotográfica. Naquela época, as câmeras eram enormes e o fotógrafo tinha de colocar a cabeça atrás de um pano preto, sendo preciso olhar para a objetiva quando ele fizesse um sinal.

Existem crianças nas quais o característico é estar pensando em si e no papel que representam, desde pequeninas. Nessa fotografia não estou preocupado principalmente comigo: pensando pouco ou nada em mim mesmo, sem me preocupar sobre o que acham de mim naquela posição. Estou observando a vida. Aliás, nisso consiste a retidão primeira de uma criança.

Porém, tanto quanto a memória me ajude, não me lembro de mim mesmo naquele estado de espírito. Essa fotografia reflete mais o que eu viria a ser, pois é difícil imaginar até que ponto eu ignorava o mal e quanto era afável, carinhoso e enternecedor com todo o mundo. Era um menino propenso a remeter tudo para modelos ideais, julgando serem perfeitos os mais velhos. De maneira que ali estava um estado de espírito passageiro, e certa matéria-prima que eu deveria modelar no futuro. Aliás, se não tivesse desenvolvido essa atitude enérgica e aplicado um esforço em conter a afetividade, não teria sido o que sou hoje.

Vendo essa fotografia, percebo dois aspectos: de um lado, os cinco sentidos muito bons, sem serem extraordinários. Eu tinha uma vista comum, mas larga e excelente; a minha audição também era muito boa e fina, captando bem, e assim o olfato, o paladar e o tato. Tudo era preciso e nítido, acompanhado de um feitio de personalidade muito categórico. Meus sentidos e meu temperamento não eram propensos à indecisão em nada; gostava torrencialmente daquilo que me agradava e detestava o contrário: “Tal coisa é boa, eu a quero; tal coisa não é boa, eu não a quero: para longe! E também a seguinte atitude: “Intimidade excessiva comigo, não!”.

Mas, em contraposição com isso, não me agradava ter lutas com ninguém: eu possuía um temperamento afetivo e uma vontade enfática de conviver carinhosamente.

A tudo isso se acrescia muita inocência.

As mãos de mamãe

De todos esses aspectos que formaram o ambiente de minha infância, há um do qual me recordo com enormes saudades: as mãos de mamãe. Eram muito alvas, bem feitas e proporcionadas, com dedos compridos e pele semelhante ao cetim, como o seu temperamento. Ela as movia com tanta dignidade, estabilidade, beleza e elegância que eu ficava olhando para as suas mãos, quando ela me folheava algum livro, e pensava: “Que coração!”.

Depois de acordar, eu assistia ao café da manhã dos meus pais. Mamãe, imediatamente, tomava-me e sentava-me entre ela e papai. A criada colocava as bandejas com as iguarias em cima de almofadas, e, então, eles faziam uma brincadeira: ambos colocavam as suas mãos por baixo das almofadas, para ver se eu as reconhecia. Quando eu apanhava a de mamãe, sentia a personalidade dela inteira e ficava encantadíssimo.

Minha alma de criança ia fazendo deduções…

E dizia de mim para comigo: “Quando ouço esta voz séria, grave, amiga, tranqüila e cheia de sabedoria — o meu vocabulário não tinha essas palavras, mas as idéias eram essas — sinto-me bem. Se eu morasse numa casa onde ninguém risse, mas onde houvesse esse timbre de voz o dia inteiro, eu era capaz de nunca querer sair de casa”.

Tinha de vir daí uma preferência acentuadíssima pela senhora, dona desse timbre de voz, preferência já marcada pelo episódio noturno, que falava da bondade e da seriedade em outros termos.

E eu pensava: “Viver e conversar com pessoas como ela é o paraíso na terra. Quero ser assim!” Episódios semelhantes, no convívio de Mamãe comigo, são incontáveis ao longo de toda minha vida.

A primeira discussão

Na mais remota recordação que tenho de mim mesmo, portanto como menino de dois ou três anos, lembro-me de certas idéias de justiça, de direito, de elevação e de sublimidade. São graças que uma criança pode receber muito prematuramente, e assim Nossa Senhora me favoreceu. Por exemplo, um senso muito definido: “Quando a justiça é violada, deve-se batalhar!” Embora eu fosse de m gênio muito afetivo, violada a justiça eu entrava em luta.

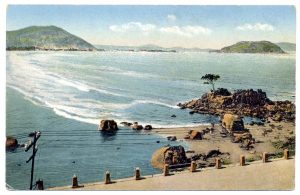

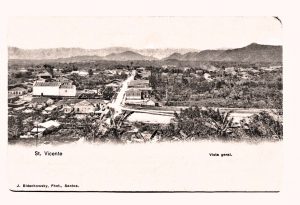

Nesse sentido, Mamãe costumava contar um fato que se passou comigo em São Vicente, pequena cidade do litoral paulista que foi a mais antiga vila portuguesa do Brasil, onde Martim Afonso de Souza fundou a capitania de São Paulo e começou a povoá-la. É um lugar de muito remanso, com mar muito grandioso e tranqüilo. E as famílias da “São Paulinho” daquele tempo, quando queriam descansar, tomavam lugar em alguma boa pensão, pois ali não havia hotéis, e passavam uma temporada.

Aspectos de São Vicente no litoral paulista

Lembro-me desse caso. Eu tive uma precocidade muito grande no falar e um enorme retardamento no andar. Foi preciso fazer até tratamentos… e comecei a caminhar com três anos. Isto preocupava a minha família e a medicina do tempo diagnosticou, com ou sem razão, que alguns banhos de mar me obrigariam a fazer o esforço a que eu me recusava e venceriam esse inconveniente.

Então, no meio do ano, Mamãe decidiu passar alguns dias com minha irmã e comigo numa pensão muito boa e conceituada, junto a um bonito panorama, cujo proprietário era um alemão chamado Herr Kinker. Lá estava eu, lutando contra as ondas de manhã e espairecendo à tarde… Meu pai vinha de trem no fim de seu trabalho para passar a noite com a família e na manhã seguinte voltava a São Paulo.

Eu via o Herr Kinker como um homem trovejante e olímpico, especialmente quando bebia… Parece que era bom dono de pensão, mas amava o chope segundo a boa tradição alemã — tradição dos que bebem demais e não dos que bebem moderadamente — e não era raro que passasse da conta… Às vezes se embriagava literalmente e, nestas horas, Mamãe ficava com certo medo, pois meu pai estava ausente, mas ela se impunha muito. Eu, entretanto, não me incomodava com o alemão.

Um dia, depois do almoço, Mamãe foi descansar, após deixar seus dois filhos dormindo também, cada um na sua cama. Mas em determinado momento acordou, percebeu que estava chovendo torrencialmente e viu que eu não estava lá. Então ela se levantou imediatamente, muito preocupada, porque uma criança à beira-mar de repente faz qualquer estripulia… Deixou minha irmã Rosée um pouco de lado, foi me procurar por toda a casa, que era pequena e não me encontrando, perguntou:

— Herr Kinker, onde está o Plinio?

— Não vi!

Ele parecia muito agitado… Ela percebeu que estava bêbado e pensou: “Ele fez alguma coisa com o Plinio”. Começou, então, a perguntar para o Kinker com mais insistência onde eu estava e ele deu uma resposta atravessada.

Manifestamente, ele não queria alterar a situação em que eu estava, por onde ela julgou sentir que o alemão se desagradara por qualquer atitude minha. Possivelmente tinha feito com ele alguma impertinência de criança.

Depois de procurar por todo lado foi ao terraço para olhar o jardim e encontrou-me afinal: eu estava sentado bem no meio do gramado sem me mover enquanto chovia a cântaros em cima de mim, chorando sem revolta nenhuma nem furor — incapaz de me zangar — mas obstinado e raciocinando em voz alta: “Eu não fiz mal a ninguém. Por que estou aqui? Esse homem não tem razão: não podia trazer-me aqui, pois eu não fiz mal para ele”.

Enquanto minha mãe descansava, o Kinker havia tomado um pileque — uma respeitável dose de cerveja — e fez um absurdo comigo: por punição, levou-me para fora e pôs-me no meio do jardim. E eu, soluçando, dava um argumento: “Ele me prejudica e me lesa; está agindo contra o meu direito e eu não faço mal para ninguém!”

Era o encontro da candura com a embriaguez. Eu estava interpelando o alemão em nome da justiça… com três anos! Isso define bem uma criança… Um outro, posto nessas condições, normalmente se queixaria e teria entrado para a casa, mas também não argumentaria.

Se lhe perguntassem: “Por que entrou?” responderia: “Porque estava chovendo”. Eu não entrava mas ficava sentado lá fora, dardejando um argumento no meio da choradeira. Entretanto, não me queixava por estranhar de estar na chuva, mas estranhava a violação de um princípio. Nem sequer pedia para falar com Mamãe — o que seria tão natural! — reação que eu imagino ser freqüente em meninos nessas circunstâncias, a todos berros: “Mamãe! Eu quero Mamãe!” Eu não: estava analisando a retidão ou a não-retidão daquilo que o bêbado fez comigo, e como cheguei à conclusão de aquilo não estar certo, queixava-me por ver um princípio violado.

Percebe-se o raciocínio e a noção de reciprocidade: “Só se faz mal a quem fez mal, pois quem não fez mal não merece castigo — um princípio geral. Ora, eu não fiz mal a ninguém, logo — conclusão eu não deveria estar aqui. Esse homem foi injusto comigo!”

Ela, naturalmente, não entrou nesses arrazoados, mas foi correndo, tirou- me da chuva, pois naquele tempo havia pânico de que as crianças se molhassem e ficassem resfriadas. Levoume para dentro, secou-me bem e colocou-me em condições convenientes.

Depois me perguntou:

— Agora, meu filho, diga-me: o que você foi fazer lá e por que você diz que não fez nada de mal?

— Esse alemão feio me pegou e colocou-me ali, dizendo que eu tinha obrigação de ficar sentado no canteiro até ele me chamar. Eu respondi que não tinha feito nada para merecer isso

e não estava de acordo. Mas ele mandou ficar, então fiquei. Isto é uma injustiça!

Plinio e Roseé

O Kinker era mais velho e julguei que presumivelmente agia por ordem de minha mãe. Portanto, eu deveria obedecêlo, mesmo se chovesse e ainda que fosse um absurdo. Porém, ao mesmo tempo, eu protestava porque não tinha feito nada; era inocente de qualquer coisa. Para uma criança de três anos isso reflete um certo senso de justiça e de relações mútuas que devem ser mantidas de um

determinado modo. Mas também um senso da obediência e do respeito ao princípio de autoridade, sem entretanto aceitar como legítimo o que ele fez. Eu não ia embora: permanecia ali falando e protestando alto, sem desobedecer, mas afirmando meus direitos.

Quer dizer, era um princípio de racionalidade e legalidade: eu fui injustiçado e reclamo, mas de outro lado, não me revolto. Antes, pelo contrário, sento-me debaixo do castigo e deixo a punição chover em cima de mim, dizendo: “Não está direito, não está direito. É a única resposta que sei dar. É muito pobre, mas é a que eu tenho”.

Eu tinha medo de que o alemão batesse em mim, mas falava alto e o enfrentava: a idéia era que ele me ouvisse. E repetia, repetia até que Mamãe me buscasse e me levasse para o quarto.

Não preciso nem dizer qual foi a inconformidade dela com a atitude do Herr Kinker. Logo que Papai chegou trataram de mudar de pensão.

Mas ela acreditava que esse fatinho comum indicava o primeiro passo na manifestação de um modo de ser e uma mentalidade: não me revoltar, mas não me conformar com a injustiça: “Eu quero saber por que estou aqui, por que fizeram isso. Eu quero a análise desse fato; isto não fica assim!”

Esse pequeno lampejo de precocidade vinha para mim acompanhado de uma noção de justiça, junto com uma espécie de visão simbólica de algo muito alto e bonito que poderia ser comparado, por exemplo, com uma nuvem de grande esplendor e beleza, colocada no céu, a qual, para o meu espírito, tinha certa correlação com a justiça. A alma de quem era justo possuía dentro de si os coloridos e as sublimidades daquela nuvem; quem era injusto tinha, portanto, o encardimento, o erro e a brutalidade dos defeitos opostos.

Então, o Kinker seria uma nuvem de sordidez tapando o céu, e a minha idéia de justiça seria acompanhada de uma noção de sublimidade, toda feita de cores e luzes extraordinárias e muito bonitas. Ser reto na Terra, era participar de todas essas belezas; ser errado e andar mal na Terra, era participar de todos esses encardimentos e todas essas hediondezas.

Creio que ali estavam os gérmens do feitio de um homem. Nossa Senhora me ajudou a ser fiel e posso dizer que procurei, tanto quanto possível, desenvolver e resguardar tudo isso até o dia de hoje, graças a Deus.

“Nunca eu farei cessar um agrado de meu filho”

No dia 12 de Setembro de 1911, foi inaugurado o Teatro Municipal. E para a “São Paulinho” da época aquilo parecia a Ópera de uma grande cidade da Europa. São Paulo era muito aristocrática e todas as boas famílias receberam convite para assistir à inauguração. Havia muito dinheiro e mandavam vir grandes artistas da Europa. Lembrome que todas as senhoras iam trajadas com grande gala, e Mamãe também mandou fazer um vestido fino na ocasião, o mesmo que ela usaria mais tarde, para ser fotografada em Paris.

As senhoras naquele tempo usavam cabelo comprido. Lembro-me dela sentada diante dum espelho grande e a cabeleireira penteando-a com uma espécie de garfo de três pontas, aquecido numa lamparina com álcool, sem ficar incandescente.

Inauguração do Teatro Municipal de São Paulo

E eu, acompanhando tudo com muita atenção, pensava: “Que bom não ser mulher; eu não teria essa paciência”. Mas admirava a serenidade e a gravidade dela. Minha irmã e eu preparamo-nos para dormir e ela foi ao nosso quarto despedir-se de nós, com os braços abertos para nos acolher: “Adeus, eu vou para o teatro”.

Para uma criança, ver a mãe vestida de gala é um acontecimento, e quer contemplá-la de perto, naturalmente. Nós dois nos jogamos em seus braços — ela estava com luvas grandes — mas Rosée, muito viva e inteligente, um pouquinho mais velha do que eu, compreendendo logo que não podia agradá-la sem uma certa proporção — o temperamento feminino é mais intuitivo para isso… — beijou-a e abraçou-a muito bem. Depois chegou minha vez… Eu tinha uma noção muito vaga de toilette e, encantado com ela, fui diretamente para a cabeça, abracei-a e meti a mão no seu cabelo, mas sem me dar conta pus aquilo tudo em desordem. Ela dizia: “Filhinho, filhinho…”

E meu pai exclamava:

“Lucilia, diga ao Plinio que pare, pois estraga seu penteado!”

Teatro Municipal de São Paulo

Ela não consentiu em que me fizessem cessar as minhas manifestações, mas respondeu: “Deixe que eu arranjo, ele pode acariciar-me como queira.

Nunca farei cessar um agrado de meu filho”. Beijou-me várias vezes e deixou-me fazer os estragos que queria. Aí percebi que não deveria ter feito aquilo, mas com a resposta dela, lembro-me de ter pensado: “Vou dormir com a idéia de que ela é incomparável mesmo e vou querê-la bem o quanto puder”.

Arrumou-se um pouquinho e saiu, ficando ela e eu muito contentes.

Ela foi para o teatro e eu fui dormir. Poder-se-ia dizer: “É um martírio ter de refazer o penteado, e não custava nada dizer: ‘Meu filho, tenha cuidado’ ”. Não!

Ela era fiel a esse princípio: nunca coibir um agrado de seu filho.

Antiga Sé de São Paulo

A demolição da antiga Sé

Nesse mesmo ano foi demolida a antiga Catedral de São Paulo, pois o governo estadual queria alargar a praça da Sé. Recordo que Mamãe e Vovó foram assistir à última Missa na Catedral e voltaram à casa elogiando muito o sermão do celebrante, Mons. Francisco de Paula Rodrigues, mas sumamente doloridas com a demolição. Vovó chorava aos soluços e não se conformava com o fato, enquanto Mamãe a consolava. Eu, olhando aquilo, fiquei um pouco interloqué (desconcertado) e, perguntando-me a mim mesmo porque Vovó estava tão triste, pensava: “Se vão demoler essa igreja, por que ela não vai a outra? Estaria tudo resolvido”.

Inocência crescente

Tenho a vaga impressão de que, no primeiro período da infância, minha inocência cresceu com a idade, em vez de diminuir.

Como se manifestava essa inocência? Era um lumen [luz] no ver a realidade pelo qual eu não considerava a vida propriamente linda, mas, sem saber explicitar bem, parecia-me que ela simbolizava lindas coisas, que davam acesso a um mundo superior, o qual também não sabia definir e não relacionava com o Céu, mas me aproximava dele. Isso eu via reluzir magnificamente, por analogia simbólica, em toda espécie de ocasiões. Essa “trans-esfera”, de certo modo, fundia-se com a tradição: quanto mais os objetos representavam o passado cristão, tanto mais tinham valor simbólico para mim.

Embora as salas e os escritórios da casa de vovó fossem totalmente laicos, havia certo número de imagens religiosas nos quartos de dormir. Olhando-as, eu sentia emoções de natureza muito elevada e sacral, e era movido a pensar: “Curioso! Isto é uma outra gama, com uma vida diferente do resto do ambiente. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Não existe uma contradição?”.

Mais ou menos, todos os ornatos da casa – quer no apartamento de papai e mamãe, quer nas outras dependências – reluziam aos meus olhos de criança e tocavam a minha sensibilidade de modo extraordinário, apesar de eu perceber que não eram tão belos; mas remetiam para algo de diáfano, superior e lindíssimo, que desde logo atraía muito a minha alma. Nascia a noção de um universo ideal: “Isso é bom assim, mas como seria melhor se fosse de tal outro modo!”.

Era, no fundo, uma idéia do Céu e uma impressão de que, passando sucessivamente por paraísos imaginários em várias tônicas diferentes, eu acabaria dando uma volta na qual meu ser inteiro se sentiria saciado e chegaria a uma síntese eterna e definitiva. Não era um mundo de sonhos ou de utopias, mas o conjunto da ordem universal que vinha se apresentando cômoda e gradualmente ao meu espírito. Nem era a mera fruição dos sentidos, mas o desejo de algo mais perfeito, dentro desse mundo. Eu tendia a não me contentar com nada, indo de elevação em elevação, até chegar ao Absoluto.

Era, portanto, uma tendência para o amor a Deus; uma graça inicial, para criança, que depois se desenvolveria com o maturar gradual da inteligência.

Monsieur Touche-à-tout

Por natureza, eu era muito curioso e amigo de esgravatar tudo, olhando e tocando logo os objetos. Uma das minhas tias, observando esse meu pendor, disse-me uma vez em tom de censura:

– Quando você ficar mais velho não vai chamar-se Plinio, mas mudará de nome.

Achei aquilo estranho e perguntei:

– Será?

– É.

– Como eu vou me chamar?

– Monsieur Touche-à-tout [Sr. Toca-em-tudo].

Percebi o “cutucão”, mas imediatamente me veio a idéia de que ela analisava e criticava demais as pessoas. Então, eu lhe disse:

– Pois a senhora já se chama Madame Remarque-tout [Sra. Observa-tudo].

Ela achou melhor dar uma gargalhada e depois contou a algumas pessoas o ocorrido…

Adivinhando fatos à distância

Eu também gostava muito de pensar e passava longo tempo imaginando, raciocinando e intuindo. Até adivinhei algumas coisas: vi à distância fatos que depois se confirmaram. Isso me acontecia de maneira instintiva, sob a forma de uma espécie de “formigamento” interior, no cérebro, numa idade em que eu não sabia, nem me perguntava o que havia dentro da minha cabeça. Aparecia diante de mim um quadro com moldura no qual eu via figuras e pessoas, percebendo inclusive como elas se encontravam. Depois aquilo se eclipsava como se batesse um vento; mas eu sempre via uma cena bastante típica, cujo significado entendia. Era algo muito curioso…

Em certa ocasião, tendo três ou quatro anos de idade, estava com mamãe em São Vicente e, enquanto ela me vestia ou me arr

Américo Rodrigues dos Santos

anjava, comentei:

– Tia Fulana está doente! No momento, estão tais pessoas e meu pai junto dela num quarto.

Mamãe disse:

– O que ela tem?

– Não sei, mas está indisposta.

Mais tarde chegou meu pai e mamãe perguntou-lhe:

– Diga-me uma coisa: Fulana está doente?

– Não está doente, mas teve um filho.

– E você foi visitá-la?

Ele respondeu afirmativamente.

– E quem mais estava lá?

– Fulano, Sicrano e Beltrano.

Eram as pessoas da família que eu tinha visto à distância.

Outro fato aconteceu aqui em São Paulo. Minha avó tinha um irmão solteirão, chamado Américo, que gostava muito de mim e brincava comigo. Um dia eu estava no escritório de papai – numa quina da residência, dando diretamente para a rua – brincando no chão com uma dessas massas para as crianças fazerem construção. Ouvindo o bonde passar, sem nem sequer olhar pela janela, tive aquela mesma sensação e vi o tio Américo naquele veículo. Percebi que algo lhe doía na cabeça; fui à sala onde estava reunida a família e avisei:

– Passou Memeco agora, de bonde.

Então alguém perguntou:

– Como você pode saber que ele passou de bonde, se você não o viu?

Respondi:

– Ele está doente, com muita dor de cabeça, e vai deitar-se.

Tio Américo não tinha quem cuidasse dele. Minha avó ficou alarmada e, como ele morava a dois passos de casa, mandou logo verificar. O Memeco realmente havia passado naquele bonde, com muita dor de cabeça – sem gravidade maior – e já estava deitado em sua cama. Logo depois, ele se restabeleceu.

É preciso notar o seguinte: não se tratava de pessoas por quem eu tivesse grande afeto e nas quais estivesse pensando nesse momento, mas daquelas que apenas gozavam da simpatia elementar de uma criança, por exemplo, um tio-avô que brincava com ela. Sendo menino, aconteceram-me três ou quatro fatos semelhantes e depois nunca mais se repetiram. Como se explicam? Não tenho a menor idéia. Talvez fosse telepatia.

Uma temporada junto a Nossa Senhora da Penha

Igreja Nossa Senhora da Penha

Naquele tempo, a Igreja de Nossa Senhora da Penha gozava de enorme reputação. E quando eu tinha dois ou três anos, como minha irmã e eu estávamos nos resfriando muito, meus pais resolveram mudar de ares e alugaram uma casa popular no bairro da Penha, a fim de passar uma temporada junto a Nossa Senhora, para obter a graça da nossa cura.

Naquele tempo, a Igreja de Nossa Senhora da Penha gozava de enorme reputação. E quando eu tinha dois ou três anos, como minha irmã e eu estávamos nos resfriando muito, meus pais resolveram mudar de ares e alugaram uma casa popular no bairro da Penha, a fim de passar uma temporada junto a Nossa Senhora, para obter a graça da nossa cura.

Eu achava aquela casa um pouco estranha. Havia ali uma moringa com água, da qual Rosée bebia continuamente, pois tinha muita sede. Então alguém lhe disse que, se tomasse muito daquela água, ela se transformaria numa moringa… Fiquei assustadíssimo! Aquilo pareceu-me um perigo tremendo e pensei: “Eu não bebo dessa água!”.

Interior da Igreja da Penha

Partindo para a Europa, uma pequena travessura

Minha mãe sofreu uma crise da vesícula biliar, com formação de cálculos, e precisou viajar para a Alemanha, a fim de ser operada pelo famoso Dr. Bier – médico pessoal do Kaiser, o imperador da Alemanha –, considerado um dos primeiros cirurgiões do mundo, e que estava nessa época criando o método para extrair a vesícula. Hoje isso pode ser feito em qualquer hospital, mas naquele tempo era arriscadíssimo, pois a medicina contava com menos recursos. A primeira pessoa no mundo a sofrer essa cirurgia foi uma senhora da Índia, e minha mãe foi a segunda.

Não me disseram que o estado dela era grave, mas só que haveria uma operação, e eu não fazia bem idéia do que poderia ser isso, nem sabia perguntar. Entendia ser algo dolorido e nada mais. Nem me disseram que ela correria risco de vida, pois ninguém faz isso com uma criança de três anos.

Tampouco me lembro de nossa saída de São Paulo, mas recordo que nos hospedamos no Hotel dos Estrangeiros, na cidade do Rio de Janeiro, às vésperas de embarcar no transatlântico alemão Hohenstaufen, com destino à Alemanha. Esse hotel onde estávamos, no Flamengo, dava quase diretamente para o mar. Havia nele uma espaçosa sala de jantar com uma grande clarabóia no teto. Nos andares superiores havia uma espécie de galeria com corrimão em volta, próximo aos quartos, que possibilitava ver os hóspedes almoçando ou jantando embaixo.

Hotel dos Estrangeiros no Rio de Janeiro

Como minha mãe estava sofrendo muito e não podia tomar conta de mim, confiou-me aos cuidados de sua irmã mais moça, Zili, que estava ali com o marido, Nestor Barbosa Ferraz, e iria acompanhá-la até o navio. Esses meus tios se lembravam até o fim de suas vidas do fato que vou narrar.

Em certa hora os mais velhos foram almoçar e fiquei em cima com minha prima Ilka, um ano mais nova que eu, olhando a sala cheia de hóspedes. Não sei se já tínhamos almoçado, ou o faríamos depois, mas começamos a achar aquilo ridículo e dar risadas, não sei por quê… Era uma bobagem!

Por proposta dela – era a dona das estripulias; “estripólica” ao último ponto! – tivemos como muito divertido ir aos nossos quartos, retirar das malas peças de roupa usada e jogá-las sobre os que estavam embaixo comendo. Eram peças de uso pessoal, portanto relativamente pequenas. Nós as jogávamos dobradas e elas se abriam no ar…

Ainda me lembro de ver aquelas roupas planando e caindo em cima de uma mesa ou da cabeça de um comensal, enquanto recuávamos dando gargalhadas. Isso evidentemente teve uma receptividade muito limitada da parte dos que almoçavam. Viram um lenço, depois outro… Olharam para cima e viram duas crianças… Naturalmente foram reclamar na gerência. Alguém nos identificou e avisou minha família.

Nestor Barbosa Ferraz, Tio de Plinio

Meu tio Nestor, capitão da expedição, era muito ágil e subiu correndo para obrigar-nos a desistir da proeza, a qual para nós era muito entretida. Sendo eu o mais velho, era portanto o responsável pela brincadeira de mau gosto. Minha tia Zili levou sua filha, e ele me conduziu a um quarto.

Zili, tia de Plinio

Quando percebi estar sendo arrastado pelo braço, achei aquilo contrário à minha dignidade e pensei: “Esse homem não é meu pai, portanto não pode mandar em mim. Tenho de me impor a ele para evitar que se zangue ainda mais. Preciso cortar a indignação dele no começo com uma atitude enérgica. A atitude dele contra mim é ilegítima, uma vez que não é meu pai. Vou ameaçá-lo!”.

Minha tia começou a repreender a Ilka (a do meio na foto) e deu-lhe uma palmada na mão, mas viu que ela não dava muita importância ao pito, pois estava apoiada em mim.

apoiada em mim.

Meu tio, que era sumamente bem-humorado e de trato muito agradável – até de uma polidez eminente – mas enérgico, fez uma fisionomia indignada para impor-me respeito e mandou minha prima entrar logo no quarto. Ela foi imediatamente e ele, então, disse-me:

– Plinio! Eu respondi: – Nada disso!

Ele achou graça, mas continuou:

Ilka, prima de Plinio, em 1912

– Você fique sabendo: não tem de estar protegendo a sua prima, pois ela andou mal também. Estou tomando conta de você aqui, em nome de seus pais!

Recordo ter-me sentido tão pequenino e sem força diante dele, que pensei: “Só metendo medo nele o vencerei”. E erguendo-me em toda a minha mini-altura, coloquei os braços por trás das costas e declarei:

– Olhe que já estou ficando bavo!

Ele respondeu: – Não tem nada de ficar bravo. Sou seu tio e você tem de fazer o que lhe mando!

Tornei a dizer:

– Olhe que estou ficando bavo!

Ele ficou pasmo com aquilo e, para ver até onde eu chegava, continuou as ameaças. Vi que ele estava muito engajado no assunto e, à medida em que falava mais alto, eu ia levantando o tom e reforçando:

– Já estou ficando bavo!

Lembro-me perfeitamente de que ele cessou a discussão de repente, deitou-se na cama, cobriu o rosto com o travesseiro e caiu na gargalhada. Depois disse baixinho à minha tia:

– Veja se você dá conta do Plinio porque não consigo. Resolva esse caso porque o sobrinho é seu.

E afastou-se para rir à vontade. Vem-me à memória a perplexidade que tive quando o vi sair do quarto e fechar a porta. Parecia-me que ele havia fugido e pensei: “Há um mistério que não estou compreendendo…”. Então veio minha tia, muito chegada a minha mãe, voltou-se para mim dominando o riso, para eu não perceber o pitoresco do caso, e “quebrou-me a castanha”:

– Plinio, não posso permitir! Fique quieto, estou mandando!Olhei para ela e pensei: “É meio parecida com mamãe. Aqui não se toca… A ela vou obedecer”.

Trancou-me no quarto e estava tudo acabado, sem mais cerimônias. Fui purgar meus pecados sozinho, mas sem chorar.

Essa foi uma das primeiras discussões da minha vida. Depois viriam outras muito mais sérias…

Eu sabia vagamente que não devia jogar aquelas roupas. Ao fazer isso, tinha apenas a sensação de uma violação regulamentar, mas o contraste entre a roupa usada e o almoço não me passava pela mente.

Minha idéia em relação ao meu tio era a seguinte: “O senhor está bravo comigo, mas vou tirar de dentro de mim uma indignação que passará por cima da sua. Entretanto, como não é certo que eu o consiga, quero ver se, mediante uma ameaça, já obtenho um êxito provável, o qual sem ela talvez não conseguirei”.

Não era apenas uma idéia de justiça, mas também de força contra a força. Havia ali dois aspectos de pugnacidade. Em primeiro lugar: “Tenho um direito e vou fazê-lo prevalecer”. E depois: “O senhor está exercendo sobre mim uma força injusta, pois não é meu pai. Por que está se intrometendo na minha vida? Contra isso tenho obrigação de extrair uma força potencial que em mim existe e lançá-la contra o senhor”.

Quem é fraco procura esconder sua fraqueza. A resposta do fraco, quando não tem outra coisa a fazer, é fingir possuir força e dizer: “Estou ficando bravo”. Isso é próprio do instinto humano.

Deixe uma resposta