Distrações

Na sala de aula onde eu estudava, a minha carteira estava colocada junto a uma larga janela, habitualmente aberta, o que me agradava, pois era entusiasta do ar livre e de todos os ventos.

Muitas vezes, durante o estudo tedioso ou as aulas áridas, eu parava de escrever ou de ler e olhava para fora, o que era natural, e os meus colegas também o faziam. Então, os meus olhos fugiam para as pontas das árvores, balouçando aos ventos, e depois permaneciam contemplando a abóbada azul, especialmente nos dias de inverno, durante os quais o céu era muito puro e bonito.

E, de vez em quando, passava certo número de urubus voando.

Um voo cheio de elegância

Eu não sabia que o urubu fosse o bicho feio, o qual vim a conhecer anos depois. Visto de perto, ele é um monstro alado, mas, à distância, é muito belo e tem um voo elegantíssimo. Não possui a categoria da gaivota – a qual é mais aristocrática e sempre me entusiasmou – mas é esplêndido e, sobretudo, sabe fazer bonitas reviravoltas, de um lado para outro, de modo inesperado e com um jogo de asas realmente fenomenal.

É verdade que, sendo preto, dele se vê apenas o lindo desenho da silhueta, mas, inclusive as silhuetas possuem as suas elegâncias…

Então, eu prestava atenção no urubu e, às vezes, notava que uma de suas asas parecia muito curta e a outra longa, mas depois ele virava e a outra asa crescia, enquanto a anterior diminuía.

Em certas ocasiões, eu os via voando, uns longe dos outros, mas, de repente, iam dando voltas e se juntavam todos, formando uma espécie de torvelinho, para se separarem depois novamente. Eu me perguntava por que faziam isso e tinha a impressão de algo à maneira de uma convocação, através de eflúvios que pairavam pelo céu.

O desejo de morar dentro do azul

Não sendo eu muito amigo do esforço físico, o voo do urubu me causava uma impressão agradabilíssima, por causa da facilidade com que ele planava, fendendo os ares e deixando-se levar. Eu tinha a impressão ilusória de que ele dominava os ventos, e o seu jeito sério e dorminhoco me parecia ter algo do senhor de engenho nordestino, deitado na sua rede…

O voo dos urubus causava encanto ao jovem Plinio durante os longos períodos de estudo. “Como seria agradável passear pelo céu, em meio às brisas!”

Eu voltava a rabiscar sobre o caderno, o que me era tedioso, pois não gostava de escrever e fazia-o por obrigação. Sempre tive certo defeito nas mãos pelo qual a pressão aplicada nelas me trazia muito incômodo. Então, a minha letra era perenemente feia, pela dor que me causava empunhar a caneta.

Também brincava com a bomba da caneta-tinteiro e, por inabilidade, deixava cair gotas de tinta sobre a folha, o que me deixava aborrecido…

Então, tinha dois movimentos de alma.

Em primeiro lugar, vinha-me uma dúvida: “Será real que os urubus não têm inteligência? Se a tivessem, como seria neles o gosto de voar? Maior do que num ser irracional? Como é o prazer de voar?”

Depois, me imaginava na vida do urubu e refletia: “Se eu pudesse ser uma ave…! Por que, em vez de ser aluno do Colégio São Luís, não nasci urubu, capaz de pensar, mas também de voar?

“Como isso seria diferente do que acontecerá em breve! Baterá o sino, vamos formar uma fila e sair para o pátio, onde deverei estar continuamente em pé, pois não é permitido sentar-se durante o recreio. Depois, voltaremos para a sala e encontrarei de novo este caderno…

“Se conseguisse desprender-me desta carteira, desta aula e desse vigilante e, em vez de estudar um teorema de Geometria, ou memorizar os limites entre os Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, sair voando por essa janela!

Trabalho feito por Plinio no colégio. “Por inabilidade, deixava cair gotas de tinta sobre a folha…”

“Como seria agradável passear pelo céu, em meio às brisas! Sentar-me sobre as nuvens e dormir um pouco! Brincar com o vento, de maneira a ele me levar delicadamente para onde eu queira, ou ter o prazer de fendê-lo sem grande esforço, cortando os azuis, sem sentir o peso da gravidade, longe desta terra!

“Se pudesse pairar naquela altura por muito tempo, morando sozinho dentro do azul, a minha alma seria superior! Essa cor produziria no meu interior determinados efeitos e reações, os quais me tornariam melhor, dando-me um espírito mais desprendido do mundo e desejoso de realizar grandes coisas! Há algo naquele céu que me convida a ser mais do que sou! Oh, azul! Oh, urubu feliz!”

Sendo menino, eu não sabia dar a formulação exata ao meu próprio pensamento, mas era isso o que imaginava. O senso do maravilhoso estava presente nesses sonhos, assim como o convite para certo ideal: a apetência do mais alto, aquilo perto do qual as coisas comuns da existência de todos os dias valiam pouco. Eu não sabia bem no que consistia esse ideal, mas minha alma o desejava…

No fundo, eu via no urubu a projeção de mim mesmo, pela vontade de realizar o voo de minha vida. E tenho certeza de que alguns dos meus colegas, às vezes, pensavam o mesmo!

Desenhando urubus

Certo dia, na sala de aula, lançando os olhos sobre um menino que estava longe de mim, percebi que ele desenhava com facilidade urubus voando, de todos os modos possíveis. Fiquei encantado por verificar nele aquela capacidade!

Então, comecei também a desenhar urubus no seu voo, em quantidades enormes, chegando a encher folhas inteiras… Sem perceber, parava de estudar ou de prestar atenção em certas aulas, apenas para ver os urubus voarem e, depois, discretamente, reproduzia-os no papel, tentando copiar o equilíbrio das suas asas, vistas de um lado ou do outro, e representando o corpo deles simplesmente por uma bolinha.

Tratava-se de desenhos desajeitados – pois eu não tinha nenhum pendor ou habilidade para a pintura – mas, afinal, desenhar um urubu não é difícil… Era o conúbio da falta de talento com a preguiça, produzindo algum resultado com certa expressão!

Assim, em qualquer tempo livre eu desenhava urubus voando e, inclusive no recreio, enquanto conversava com outro menino, olhava para o céu e prestava atenção neles…

Entretanto, em certo momento notei que a atração pelo voo do urubu estava se tornando em mim uma mania. Entendi que, se cedesse ao hábito de imaginar e desenhar essas aves a propósito de tudo, a minha atenção se desviaria para outros temas conexos, e aquela marotte1 poderia ser-me extremamente nociva, levando-me para onde eu não desejava ir.

Então, com o auxílio da graça, recolhi todos os desenhos, amarrotei-os e nunca mais desenhei urubus na minha vida.

Os jardins de Versailles

Naquele tempo, as carteiras dos alunos tinham um tampo móvel, sob o qual havia uma espécie de caixa, onde cada um guardava seus livros, cadernos e lápis.

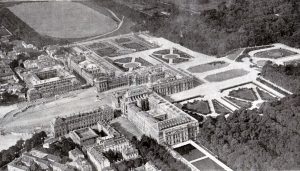

A minha estava sempre cheia de objetos, entre os quais um pequeno álbum de cartões postais, muito comum, com algumas vistas do Palácio de Versailles, em preto e branco, de bom gosto.

O Palácio de Versailles e seus jardins, em cartões-postais do inicio do século XX – O pomar das laranjeiras

O Grande Trianon

As fotografias do parque eram mais numerosas que as do edifício e algumas delas davam uma visão panorâmica do jardim. Não posso me esquecer do verdadeiro encanto que tive, ao contemplar pela primeira vez essas representações gerais de Versailles. Deleitava-me sem fim ao considerá-las e comparava-as, no íntimo do meu coração, com a atmosfera hollywoodiana na qual eu era obrigado a imergir por ocasião das matinês, aos domingos, e que já saturava o ambiente da pequena São Paulo.

Nos longos e tediosos períodos, durante os quais os alunos deviam estudar nas próprias salas, preparando-se para as aulas, aprendendo algumas matérias interessantes e outras desinteressantes, eu procurava, ao menos, distrair-me um tanto… Entreabria o tampo da minha escrivaninha, mantinha-o suspenso e começava a folhear o álbum de Versailles.

Tentava criar no espírito do professor a ideia de que eu estava lendo um livro, mexendo nos cadernos, fazendo a ponta de um lápis ou algo semelhante, e assim passava tempos enormes, olhando longamente para os jardins do palácio.

O Pequeno Trianon

Às vezes, quando algum padre lecionava, por exemplo, Geografia, explicando qual era a população de Pondicherry2 – onde eu imaginava existirem grandes sultões – tinha novamente “horas de Versailles” e contemplava aquelas fotografias, escondidas na carteira.

Às vezes, quando algum padre lecionava, por exemplo, Geografia, explicando qual era a população de Pondicherry2 – onde eu imaginava existirem grandes sultões – tinha novamente “horas de Versailles” e contemplava aquelas fotografias, escondidas na carteira.

Eu me extasiava com a ordenação das plantas e com os cruzamentos das alamedas. Olhava os Bosquets3, o Bassin de Latone4, o grande canal em linha reta, no centro do panorama e a fachada do palácio ao longe. Tudo isso me deixava encantadíssimo!

Sobretudo, admirava um lugar muito bonito, o qual tinha certa semelhança com o meu infantil “Baltasar”, no Parque Antárctica5: uma colunata circular, harmônica e de aspecto leve, mas firme, bem francesa, em meio à qual havia chafarizes. Tinha um arvoredo em volta, separando-a do resto do parque e fazendo dela um ambiente inteiramente diverso, no qual se entrava por uma pequena avenida6.

E pensava: “Essa é uma atmosfera que toma as pessoas, por inteiro! Ela me estimula no que tenho de melhor e me leva a fazer profundas reflexões. O que tinha em mente aquele que mandou pôr esses chafarizes ali? O que representa esse centro? Por que os jatos d’água estão no esplendor de um mármore, que imagino cor-de-rosa? Tudo isso deve ter um sentido, um significado simbólico e uma mensagem. Quais são?”

A fonte de Netuno

La Colonnade: colunata de mármore ornada com chafarizes e circundada por um pequeno bosque, a qual causava a admiração de Plinio

Tive uma agradável surpresa quando percebi, de repente, que o Palácio de Versailles era cercado por uma grande mataria, e aquele jardim, ordenado, penteado e arranjado, se perdia numa floresta sem fim e sem ordem, de vegetação luxuriante e cheia de surpresas.

Tive uma agradável surpresa quando percebi, de repente, que o Palácio de Versailles era cercado por uma grande mataria, e aquele jardim, ordenado, penteado e arranjado, se perdia numa floresta sem fim e sem ordem, de vegetação luxuriante e cheia de surpresas.

Pensei: “Aqui estão, juntos, o espírito alemão e o francês…”

Certo dia, entretanto, tive um choque à maneira de uma pancada na cabeça: observei que existiam algumas figuras mitológicas no centro dos parques de Versailles e que essas estátuas tinham a finalidade de definir as impressões causadas pelos jardins.

Senti-me como se estivesse sendo arrastado em direção ao paganismo e, portanto, para fora da Santa Igreja Católica Apostólica e Romana. Pensei: “Não! Isso não pode ser!” E temi, de repente, que as minhas reflexões sobre os jardins de Versailles me conduzissem a uma espécie de panpsiquismo ou a um verdadeiro panteísmo, como se existisse uma alma universal habitando aqueles panoramas, cuja essência se condensasse e se fizesse sentir em determinadas circunstâncias…

A fonte de Latona

Vista geral do Palácio e de seus jardins

Uma avenida dos jardins

Então, cessei de pensar naquilo e decidi: “Enquanto não fizer uma análise dessas minhas impressões sob o ponto de vista da ortodoxia católica, eu tenho de rejeitá-las, pois elas podem levar-me aonde não quero cair, por nenhum preço!”

Os jogadores de bolinhas de gude

Durante o recreio, alguns alunos gostavam de jogar com bolinhas de gude, num canto do pátio. Era uma minoria tão pequena, vinda de várias salas, que não havia sequer um deles em cada classe. Tratava-se de uma categoria de meninos um tanto delgados, delicados e frágeis, menos esportivos do que o resto.

Esse jogo não era caçoado, ridicularizado ou reprimido pelos outros, mas apenas tolerado. Não gozava de prestígio, quase ninguém se interessava por ele e nenhum grande jogador de futebol se aproximaria dos que jogavam bolinha, perguntando:

– Como vai essa partida?

Após certo tempo no colégio, passei a fazer parte desse grupo, juntamente com um colega. Então, nos intervalos, enquanto os outros participavam do futebol, eu andava sozinho de um lado para outro, quieto e sério, ou me refugiava no jogo das bolinhas de gude.

Não havia nenhuma preparação de terreno para esse jogo. Existiam no chão alguns buracos naturais, que faziam as vezes de caçapa, e as bolinhas também eram atiradas de encontro à parede, a fim de baterem umas nas outras.

Percebi que, para jogar, era necessário dar as costas para as equipes de esportistas e, assim, vi naquelas bolinhas um meio de exercer certa ação junto aos colegas, contrária à brutalidade. De fato, sem perceber, estava me preparando para o verdadeiro jogo da vida…

Aos poucos, a minha atitude foi influenciando uns quatro ou cinco companheiros, os quais passaram a frequentar também a rodinha da bolinha de gude.

Eu gostava muito dessas bolinhas, as quais eram em geral importadas: coloridas, bonitas e decorativas, feitas de vidro ou de louça, de cores homogêneas ou variadas. Era especialmente atraído por umas azuis com veios brancos, ou transparentes com toda espécie de listras claras, formando espirais. Pareciam-me pedras preciosas!

Interessava-me por elas, mais para tê-las como padrão de uma certa beleza do que para jogar. Entretanto, causavam-me certa inconformidade: aquelas espirais me davam a impressão de um processo interrompido, e desejaria que, continuando a se sucederem, elas produzissem uma cor, na qual, em tonalidades ora maiores, ora menores, todas as outras cores existissem, dando luminosidade à bola inteira.

O jogo me agradava um tanto, pois nunca durava muito tempo e, também, por ser ele pacífico, propício à inocência e às boas maneiras. Mas eu era perfeitamente medíocre e a minha bolinha sempre batia no ponto errado. De fato, eu jogava com uma atenção de quinta ordem, pois não achava muita graça naquilo…

Alguns colegas, pelo contrário, às vezes apareciam triunfantes, pois tinham comprado bolas de gude na cidade, ou haviam-nas encontrado nos guardados de um irmão mais velho. Então, da tarde até o dia seguinte, preocupavam-se apenas com elas. Um ou outro era comerciante de bolinhas, vendendo-as ou trocando-as com frequência.

Eu pensava: “Ir à cidade para comprar bolinhas de gude? Nunca! Se elas não vierem até as minhas mãos, não vou me incomodar. Por que eles não conversam mais, em vez de jogar tanto? Muito mais agradável seria tratar sobre assuntos elevados e bonitos, como temas históricos, por exemplo”.

Bolinhas de aço

Certo dia, um dos habitués7 da roda apareceu com fisionomia orgulhosa e sentou-se. Era um menino muito esquálido e amarelo – apesar de não ter nenhum sangue oriental –, cujo pai era dono de uma fábrica de bicicletas. Tirou da sua sacola algumas bolas convencionais e uma outra, de aço reluzente, extraída do eixo da roda de uma bicicleta. Sem dizer nada, começou a jogar.

Lembro-me de que, analisando aquela bolinha, veio-me ao espírito a seguinte ideia: “Isso é uma manifestação da mentalidade do cinema, contra o modo de ser tradicional. As bolinhas bonitas e arranjadas serão destronadas e desclassificadas. Daqui a certo tempo, os meninos vão querer brincar apenas com bolas de aço…”

Pouco depois, as bolinhas de aço começaram a aparecer no comércio. Dos participantes daquela rodinha, os alunos de famílias ricas e os mais aggiornati passaram a jogar somente com elas, enquanto os filhos de famílias tradicionais, menos modernizados e com restos de bom gosto, preferiam as bolinhas de vidro.

A bola de aço era muito considerada, em primeiro lugar, por ser mais cara, mas, também, por tratar-se de um material forte e resistente, cujo impacto naturalmente empurrava as bolas dos outros para longe e, às vezes, quebrava-as. Era um instrumento de guerra, que proporcionava um belo modo de vitória, pois era prestigioso ter bastante força nos dedos para acionar uma bola de aço e rachar a bolinha de vidro do adversário.

Esse prestígio do aço trazia conotações mecânicas e industriais, próprias a uma época que desdenhava a beleza e zombava dela como sendo ineficiente. Então, o jogador que não tivesse na sua sacola pelo menos duas ou três bolinhas de aço era desprezado e, portanto, nenhum deles ousava jogar apenas com bolinhas de vidro ou de porcelana. Como sempre acontece, os proprietários dessas últimas se puseram a bajular os modernos. A bola de aço venceu.

De um lado, eu também gostava dela, por perceber que uma série de predicados de alma encontrava no aço o seu reflexo. Agradava-me o aspecto luzidio, claro, nítido e coerente daquela matéria – sobretudo quando era posta junto à luz – e a pancada forte que ela dava. Entretanto, apesar desse reluzimento de primeira vista, o brilho do aço parecia-me uma imitação ordinária da prata.

Tive a ideia de pedir a meus pais dinheiro para comprar uma esfera de prata, mas entendia que deveria ser muito cara e, então, contentava-me com minhas bolinhas de vidro.

Por outro lado, eu notava que, em geral, o menino que manuseava a bola de aço tinha um prazer maligno: o gosto de ver a força bruta quebrando um bonito objeto. Lembro-me, inclusive, da mão de um deles jogando a bola e do ar malfazejo que ele assumia naquele momento.

Eu presenciava aquilo e, por uma associação de imagens em minha memória, pensava: “Está vendo? Tudo quanto é mecânico produz esse efeito contra aquilo que é vivo. E tudo quanto é moderno quebra a tradição desse modo. O espírito moderno é a bola de aço, enquanto o mundo antigo é a bola de vidro. Eu sou do ‘partido do vidro’, mas percebo que não posso iniciar agora a batalha da bola de vidro contra a bola de aço, pois perderia…”

Alguns jogavam as bolinhas de aço contra as minhas, mas, graças a Deus, nunca lascaram nenhuma delas, o que me desmoralizaria um tanto aos olhos deles. De qualquer modo, fiz questão de não ter bolinhas de aço, para contestar aquela mentalidade. E ninguém me interpelou a respeito disso.

Assim, eu tentava manter a posição tradicional entre os jogadores de bolinhas de gude, os quais eram, em certo sentido, os que tinham mais consonância comigo em todo o colégio.

Férias do pensamento

As bolas de aço tinham um inconveniente: oxidavam-se e perdiam o brilho. Então, certos meninos habilidosos tinham a arte de raspá-las com um pequeno canivete e restituir-lhes o primitivo brilho. E, entre alguns alunos, era altamente prestigioso fazer isso durante a aula, sem o padre perceber, escondendo as mãos atrás das costas do colega que estivesse à frente.

Um ou outro passava a aula inteira tirando das bolinhas uma espécie de palha de aço muito fina, deixando-as novas e brilhantes, como se fossem vindas da loja naquele instante, e mostrando-as ao vizinho. Eu via que eles tinham o prazer de fazer aquilo sem pensar noutra coisa, como se aplicassem a alma inteira apenas ao ato de fazer reluzir a bolinha. Era um prazer meramente operativo e quase animal, o qual parecia dar férias ao pensamento, enquanto, pelo contrário, a contemplação das bolinhas de vidro ou de porcelana os obrigava a pensar.

1 Mania, ideia fixa.

2 Cidade da costa oriental da Índia.

3 “Pequenos Bosques”: áreas arborizadas do parque de Versailles, em torno de pequenos edifícios ou galerias.

4 Grande reservatório ornamental, dedicado a Latona, personagem mitológico, mãe de Apolo e de Diana.

5 “Baltasar”: nome dado por Plinio a uma pequena clareira no arvoredo do Parque Antarctica, em São Paulo (Cfr. Corrêa de Oliveira, Plinio. Notas Autobiográficas, Vol. I, São Paulo: Editora Retornarei, 2008, p. 369 ss.).

6 La Colonnade: colunata de mármore azul e róseo, ornamentada com chafarizes, situada no centro de um dos Bosquets.

7 Frequentadores habituais.

Deixe uma resposta