Em Águas da Prata

Minha família costumava passar certas temporadas de férias numa cidadezinha próxima da divisa de São Paulo com Minas Gerais, chamada Águas da Prata. Naquele tempo era uma localidade eminentemente campestre, na qual havia uma pequena estação de águas que começava a ganhar fama, muito recomendada para mamãe, que sofria do fígado.

Preparativos para a viagem e decepção

Para as crianças, aquela viagem era esperada como um acontecimento delicioso. Às vezes, na véspera da partida, algum dos adultos dizia durante a conversa à mesa:

– Será que amanhã o tempo estará bom para ir à Prata?

Como o clima em São Paulo varia muito, aquela pergunta tinha o seguinte sentido: “Não temos muita certeza de que iremos, pois bem pode ser que o tempo mude e não possamos viajar”.

A criançada, ouvindo isso, tinha um frêmito e começavam uns a pisar os pés dos outros por debaixo da mesa, como sinal de protesto pela incerteza da partida. Decretava-se, então, que todos deviam levantar-se às seis da manhã, pois os trens partiam cedo; mas, no dia seguinte, nada se decidia antes de vovó acordar. Ela se resfriava com muita freqüência e então era preciso saber como havia passado a noite. Toda a família ficava na expectativa, e muitas vezes, pouco depois das seis horas, a Samaria dizia a mamãe:

– Dª Gabriela hoje não está passando bem, Dª Lucilia.

Nós exclamávamos:

– Ooohh! Mamãe! Vá falar com ela!

– Vou ver. Não vamos precipitar a sua avó em nada. Ela fará a viagem se tiver vontade.

E começava então o “conciliábulo” entre as duas, ao qual ninguém podia assistir, sobretudo as crianças. Eu tinha vontade de entrar e dar argumentos para que vovó viajasse, mas não me era permitido. Inclusive a família de meu tio Gabriel, que iria junto conosco, permanecia esperando o resultado da confabulação, enquanto as crianças comunicavam as notícias por telefone. Minha avó, monumental e lindíssima, deitada em sua cama de jacarandá, parecia um almirante que olha o mar para saber se poderá iniciar uma navegação…

Afinal, mamãe saía do quarto. Às vezes, ela conseguia que minha avó se decidisse a partir; mas em muitas ocasiões, a viagem era suspensa, pois vovó, por causa de um frémissement [estremecimento] que sentira, decidia com a maior naturalidade:

– Diga que hoje ninguém vai viajar.

Evidentemente, ninguém iria sem vovó, pois era considerado um tanto desrespeitoso fazer a viagem sem saborear a presença da matriarca… Pode-se imaginar o furor e as manifestações de irreverência dos netos! Tudo já estava acertado para a saída! Numa dessas ocasiões, o Reizinho me telefonou e perguntou:

– Como é? A vovó já resolveu viajar?

– Ela não vai.

– É impossível essa vovó… Aaaaai!!

Ele depois me contou que, nesse momento, sentiu como se uma pinça lhe apertasse a orelha: o pai dele estava perto e, ouvindo aquilo, suspendeu-o no ar pela orelha e deu-lhe umas cacholetas, dizendo:

– Para você aprender a ter respeito por sua avó! Onde se viu isso?

Ele saiu correndo e não aumentou nem um pouco o respeito por vovó…

Para mim, a consolação consistia em falar com mamãe. Ela dizia:

– É verdade, sua avó está com muita idade. Coitada!

E pronunciava a palavra “coitada” com tanta compaixão, que eu tinha mais pena dela do que de vovó… Então, por causa de mamãe, nós amansávamos um tanto, mas o resultado daquele desapontamento era uma dispersão dentro da casa: ninguém tinha o que fazer, o ambiente se tornava monótono, os pequenos não achavam graça em nada, não brincavam e comiam pouco.

Em algumas dessas ocasiões, todas as crianças da família já estavam em casa de vovó, reunidas para a partida e preparadas para brincarem entre primos, e a viagem era adiada… Então, após a má notícia, os nossos primos voltavam para a casa deles, sem programa previsto. As malas permaneciam entreabertas nos quartos de toilette, para facilitar o manuseio de objetos durante o dia. À noite recomeçavam os preparativos e a partida se dava no dia seguinte, quando não era definitivamente suspensa.

Na partida, a alegria das crianças

Por fim, a viagem era confirmada. Uma hora antes de partir, chegava uma carroça da Estação da Luz, contratada na véspera, para levar toda a bagagem até o trem, pois os táxis não eram suficientemente espaçosos para contê-la; a família viajava com pilhas de objetos para todas as eventualidades, como, por exemplo, roupa de cama especial para alguém que ficasse doente. Papai presidia a descida de todas as malas e, à última hora, vinha um pacotinho, depois outro e em seguida um grande pacote: eram objetos que vovó tinha esquecido ou que ela decidira levar naquele momento, pois talvez precisasse deles. Fazia-se uma pirâmide com tudo aquilo e a carroça seguia.

Por fim, a viagem era confirmada. Uma hora antes de partir, chegava uma carroça da Estação da Luz, contratada na véspera, para levar toda a bagagem até o trem, pois os táxis não eram suficientemente espaçosos para contê-la; a família viajava com pilhas de objetos para todas as eventualidades, como, por exemplo, roupa de cama especial para alguém que ficasse doente. Papai presidia a descida de todas as malas e, à última hora, vinha um pacotinho, depois outro e em seguida um grande pacote: eram objetos que vovó tinha esquecido ou que ela decidira levar naquele momento, pois talvez precisasse deles. Fazia-se uma pirâmide com tudo aquilo e a carroça seguia.

Afinal partíamos. Toda a grei das crianças se abalançava para os veículos, saltitando na frente dos adultos com enorme euforia; mas até o último instante havia possibilidade de o tempo piorar e vovó não querer viajar… Ela descia a escada externa de casa apoiada no braço de papai e ajudada por mamãe. Chegávamos à estação e nos instalávamos juntos no trem, ocupando pelo menos meio vagão. Levávamos inclusive um farnel com alimentos, água mineral e copos, para não utilizar os objetos do trem, que poderiam não estar muito limpos. Eu já estava com minha atenção posta naquele farnel, mas ele só seria aberto ao meio-dia.

A viagem de trem e a chegada

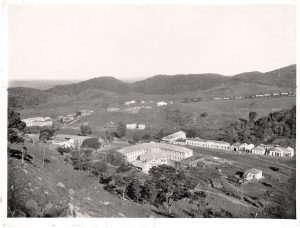

Estação Ferroviária de Águas da Prata

Os trens da época eram muito desconfortáveis, e as senhoras usavam uma espécie de guarda-pó e um véu cobrindo a face, para se protegerem contra as fagulhas de carvão. Eu viajava embevecidíssimo com mamãe, e o nosso convívio compensava o desagrado que o trem me causava. A estrada de ferro passava perto de uma fazenda que havia sido de meu avô materno, em São João da Boa Vista, e dava a volta num lago. Mamãe mostrava-nos ao longe as terras onde ela vivera, enquanto minha avó chorava, lembrando-se do passado…

Às vezes, durante a viagem, o trem parava e eu permanecia de pé no terracinho do vagão, olhando o panorama. Havia enormes extensões de terreno plantadas com capim-gordura, que chegava até muito perto do leito da estrada de ferro. Essa erva sempre teve os meus beneplácitos, pois me parecia realmente aprazível e simpática! Possuía um aroma que me dava a impressão de ser o próprio perfume da saúde.

Trem chegando em Águas da Prata

Mas o trem, imóvel, começava a ejetar toda espécie de fagulhas, vapores malcheirosos e fumaças de um calor infernal sobre o capim-gordura. Eu gostava de observar aquilo e admirava a resistência da erva, pois ela fanava onde era atingida, mas, logo ao lado, aquela pequena espada verde continuava incólume, resistindo. Isso me levava a fazer a seguinte reflexão: “O trem representa a cidade e o capim-gordura simboliza a natureza. A cidade prejudica a natureza como o trem prejudica o capim-gordura. Eu gostaria de um mundo diferente…”.

Cidade de Águas da Prata

Mas imediatamente vinha-me a objeção: “Entretanto, assim é mais prático”. E logo encontrava a resposta: “Às favas a prática, se o preço dela é esse!”.

Hotel São Paulo

Lembro-me bem da estação ferroviária de Águas da Prata. Hospedávamo-nos no melhor hotel da cidade, muito modestinho, mas simpático, chamado Hotel São Paulo – ou, em certas ocasiões, no Hotel Costa – e ocupávamos três quartos contíguos. A viagem durava cinco horas e, ao chegarmos, todos se deitavam até a hora do jantar, exceto as crianças e a Fräulein.

Familiares de Plinio no Hotel Costa

Intimidade com Dª Lucilia

A vida no hotel era diferente da de casa. Eu, como não precisava estudar, passava mais tempo perto de mamãe e, durante as refeições, podia aproximar-me dela mais do que em casa, pois nossa mesa na sala de jantar era pequena, o que eu apreciava muito! Ela e vovó permaneciam na calma como grandes dames [nobres senhoras], saboreando a simplicidade de um lugar do interior. Mamãe, inclusive, vestia roupas que mandava confeccionar especialmente para essas ocasiões, de qualidade inferior aos vestidos que usava em São Paulo.

Fonte Platina

Ela obedecia rigorosamente a uma certa dieta e seguia os horários próprios à estação de águas. Ia determinadas vezes por dia à fonte e bebia um número prescrito de copos de água, com toda a correção. Perto da cidade existia também uma fonte chamada Platina, cujas águas dizia-se serem ainda melhores que as da Prata, mas havia uma demanda judiciária a respeito desse local e por isso ele permanecia trancado. Eu estive ali uma vez, mas não me recordo de nada.

Fonte Prata

Parece que a água da fonte da Prata produzia, nos primeiros momentos, um choque para as pessoas que sofriam do fígado, e estas pioravam, mas depois melhoravam muito. Então mamãe reputava que o seu mal-estar inicial era sinal de que as águas iriam beneficiá-la. Mas, por isso, ela era obrigada a permanecer dois ou três dias de cama, antes de circular normalmente.

Ao terminar o almoço, eu ia correndo ao seu quarto, onde a encontrava deitada, mas em geral acordada e sozinha, pois meu pai, gozando de sua imperturbável boa saúde, ficava andando pelo hotel. Na minha liberdade de filho, eu entrava sem cerimônia e ela nunca me deu a entender que pudesse ser importuno. Eu me “aninhava” junto dela e lhe pedia que comentasse as narrações da Bécassine… Queria que ela lesse aquelas histórias, pois a própria inflexão da sua voz era um encanto, que eu hauria o quanto podia!

Como o hotel era todo constituído de um andar térreo, os quartos davam para o pátio onde os hóspedes circulavam continuamente, pelo que uma pessoa, estando deitada, tinha de manter as janelas fechadas. Mas, na estação do ano em que íamos a Águas da Prata, os dias eram muito luminosos e entrava uma enorme claridade solar pelas frestas das venezianas, fazendo uma penumbra agradabilíssima e muito bonita. E eu, sempre “colorista”, pensava que mamãe fechava as venezianas para produzir aquele jogo de luz e refletia: “Ela possui na alma uma luminosidade assim, que torna doce a claridade de todos os dias. Pelo contrário, eu conheço pessoas cuja alma é vulgar como seria este quarto se tivesse as venezianas inteiramente abertas…”.

Instalações da fonte da Prata

Instalações da fonte da Prata

Nessas horas ela manifestava uma efusão especial de carinho e de união de alma, e nem preciso dizer que eu não era nada desejoso de que alguém entrasse no quarto, o que às vezes acontecia… Por exemplo, uma senhora batia à porta, perguntando:

– Dª Lucilia, como vai passando?

E queria fazer uma visita… Era a tragédia! Se eu pudesse… Pois vinha estragar aquela intimidade que não podia ser perturbada.

Rosé, Da. Zili, Da. Lucília e Plinio

Certos hóspedes do hotel gostavam enormemente de conversar com mamãe. Por exemplo, uma senhora baiana, casada com um professor da Faculdade de Medicina de Salvador, encantava-se com ela; ou uma belga que não a deixava em paz e contava-lhe todas as suas viagens e aventuras…

Freqüentava também a estação de águas um homem alto, com voz forte, passo firme e olhar vivo que, para minha idade, parecia muito velho. Era até um pouco détraqué [desequilibrado], o que eu sentia vagamente, e as crianças chamavam-no de Diabão, sendo reprovadas por mamãe, que dizia:

– Por que Diabão? Chamem-no de outro modo. Eu preferiria que dissessem: “O Sr. Fulano de Tal…”.

E o Diabão entrava na sala de jantar do hotel para falar com a esposa, que era pequeníssima, inclinava-se diante dela e beijava-lhe a mão com muita classe…

Entretenimentos em Águas da Prata

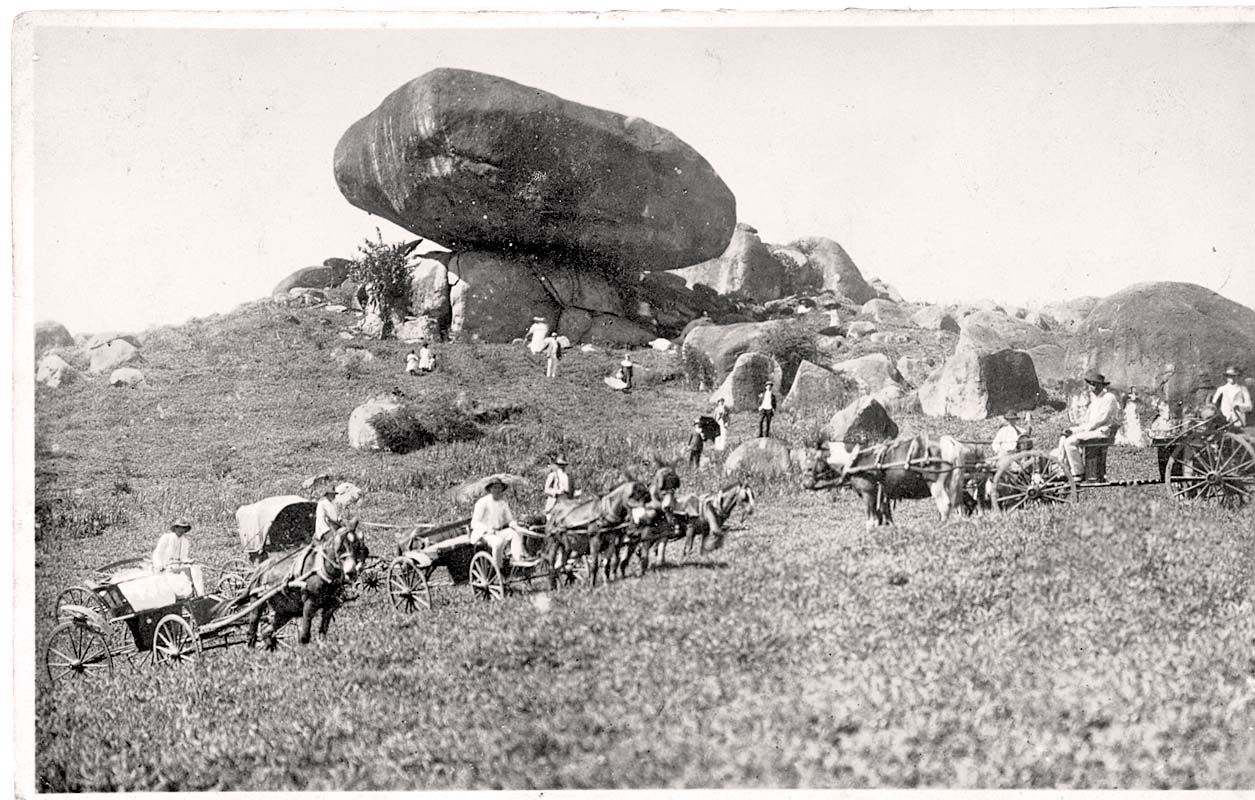

Havia perto do hotel uma grande pedra ovalada sobre a qual se deitava um rochedo muito maior do que ela, chamado Pedra-Balão ou Pedra Gigante, que realmente parecia um balão deitado, posto ali por um gigante. Nós, crianças, subíamos por uma escadinha e pulávamos na parte da rocha que estava no ar, numa tentativa infantil de fazê-la cair e dando gargalhadas porque o rochedo não se movia, enquanto minha mãe olhava, sem confiar muito na imobilidade daquela pedra.

Mamãe possuía certa característica muito própria do espírito feminino: saber encontrar uma grande expressão de beleza em coisinhas que, às vezes, passam despercebidas. Sempre achava com o que se entreter e era muito admirativa do que via de poético nas paisagens, como, por exemplo, a cor do céu ou as florzinhas que ela colhia, indo ou voltando da fonte. Punha alguma em seu broche ou fazia um buquê, colocando-o depois num vaso em seu quarto. Ainda olhava-o várias vezes e comentava sua beleza comigo.

Mamãe possuía certa característica muito própria do espírito feminino: saber encontrar uma grande expressão de beleza em coisinhas que, às vezes, passam despercebidas. Sempre achava com o que se entreter e era muito admirativa do que via de poético nas paisagens, como, por exemplo, a cor do céu ou as florzinhas que ela colhia, indo ou voltando da fonte. Punha alguma em seu broche ou fazia um buquê, colocando-o depois num vaso em seu quarto. Ainda olhava-o várias vezes e comentava sua beleza comigo.

Em outras ocasiões, passava aproximadamente meia hora lendo-nos histórias de Bécassine ao pé de umas árvores colossais com enorme galharia – que davam umas favas chatas, pretas e enrugadas – e fazia um giro a pé até uma igrejinha ou um crucifixo que havia ali perto, para rezar um pouco. Depois voltava ao hotel e deitava-se, um tanto cansada, mas tudo isso era feito com uma alegria inocente que poderia exprimir-se assim: “Minha doença exige sacrifícios e desgostos, que eu devo aceitar com força e lealdade, mas vou procurar ver os lados agradáveis da existência e estar satisfeita com aquilo que Deus me dá”.

É preciso dizer que a Fräulein Mathilde também contribuía muito para ensinar-me a encontrar alegria nas pequenas coisas, evidentemente ao modo alemão. Por exemplo, ela chamava as três crianças – Rosée, Ilka e eu – e dizia:

– Kinder! Vocês hoje vão ficar contentes.

– Ah, o que é?

– Vocês vão comer uma coisa saborosíssima: manteiga de leite de cabra!

Passávamos aquilo no pão e achávamos delicioso! Até hoje tenho saudades da manteiga de leite de cabra, de Águas da Prata…

Às quatro horas da tarde, ouvia-se um barulho característico: era o trem que vinha chegando; e nós mesmos íamos à estação para buscar a correspondência vinda de São Paulo. Voltávamos ao hotel satisfeitos, entregando as missivas às pessoas da família e começavam, então, as trocas de recados:

– Fulano manda-lhe dizer tal coisa…

– E Fulana lhe envia um beijo…

E depois:

– Olhe, você já respondeu à carta de Sicrano? Precisa responder…

A benquerença entre mãe e filho, espelhada numa fotografia

Às vezes, mamãe passeava pelo campo, apoiada numa espécie de bastão que ela encontrava no chão, por causa da sua dificuldade de locomoção. Existe uma fotografia dela andando comigo num certo caminho, em Águas da Prata, onde apareço com seis ou sete anos de idade. Das fotos da minha infância, essa é a que mais me agrada, pois aparece ali todo o meu enlevo por minha mãe.

O ambiente é de fazenda e estamos voltando da fonte, a qual ficava a um ou dois quilômetros do hotel. Não levo nenhum brinquedo nas mãos e estou sozinho com ela, completamente entretido na sua companhia, sentindo-me afetuosamente acolhido. É patente que eu acabava de contar-lhe um caso e estava esperando a resposta. Talvez tivesse encontrado um cabrito ou algo semelhante… Para mim, educado na cidade, todas as coisas do campo tinham aspecto de novidade, mas não me causavam um grande embevecimento, pois nunca fui muito pastoril nem campestre… Então, provavelmente eu dizia algo que ela naturalmente já sabia, tanto mais que morara numa fazenda, na sua mocidade.

O ambiente é de fazenda e estamos voltando da fonte, a qual ficava a um ou dois quilômetros do hotel. Não levo nenhum brinquedo nas mãos e estou sozinho com ela, completamente entretido na sua companhia, sentindo-me afetuosamente acolhido. É patente que eu acabava de contar-lhe um caso e estava esperando a resposta. Talvez tivesse encontrado um cabrito ou algo semelhante… Para mim, educado na cidade, todas as coisas do campo tinham aspecto de novidade, mas não me causavam um grande embevecimento, pois nunca fui muito pastoril nem campestre… Então, provavelmente eu dizia algo que ela naturalmente já sabia, tanto mais que morara numa fazenda, na sua mocidade.

Ela aparece andando com atitude de muita decisão e determinação. Percebe-se estar entretendo a conversa, mas preocupada com alguma coisa e tendo o espírito em outras paragens, o que eu não pareço notar. Estou numa atitude de grande admiração, querendo “ler” em sua fisionomia tudo quanto puder, sentindo o seu afeto e sem prestar atenção em nada do que me rodeia, mas apenas nela, tomado pelo “maravilhamento número mil e um” em relação a ela, agarrando-me nela e efetuando um pequeno salto como quem deseja segurá-la tão de perto, que só falta abraçá-la. Se pudesse conseguir um banquinho para subir nele e estar perto de sua fisionomia, eu o faria!

Não me lembro do que lhe perguntei nessa ocasião, mas talvez eu sentisse confusamente que a resposta dela vinha com certa lentidão ou era um tanto evasiva, e eu queria pormenores! Entretanto, já sabia que ela ia deixar-me de coração cheio, e estava à espera! Esse era o meu procedimento habitual diante de mamãe.

De onde vinha essa atitude? Do senso de um católico, na sua retidão de inocente, encantado com aquela para quem estava olhando. Eu tinha um éblouissement [deslumbramento] pela doçura que emanava dela, acompanhada de sabedoria, decisão, maturidade, constância, continuidade e uma série de predicados, cada um mais precioso do que o outro, possuídos sem a menor ostentação. Naturalmente, eu fazia a comparação entre ela e os seus coetâneos…

Interrogações sobre certos ambientes e pessoas

Em algumas ocasiões, durante os passeios, eu me aproximava de certas choças que não tinham bom odor… Eu queria afastar-me, mas a Fräulein não permitia: agarrava-me e dizia:

– Não, senhor! Você tem de conhecer a vida!

Eu pensava: “Por que conhecer esta vida e não a que existe além? Por que me mostram as choças e não me mostram o Céu? Não seria muito mais razoável?”. Porém, essa seria uma pergunta streng verboten [severamente proibida] e daria lugar a punições massivas! Portanto, eu guardava para mim aquelas interrogações.

Às vezes, quando nos dirigíamos à fonte por aqueles caminhos de terra, passava algum homem pouco asseado e mal-arranjado, que nos saudava. Eu respondia, naturalmente, mas prestava atenção no modo de ela cumprimentá-lo: não lhe dava a mão nem parava para conversar, mas dizia de um modo amável, ameno e acolhedor:

– Boa tarde.

E quando o homem não estava mais em condições de nos ouvir, eu comentava:

– Meu bem, que horrível! Não se deve ser assim!

Ela respondia:

– Coitado! Afinal de contas, não podia ser de outra maneira, pois ninguém o educou.

Eu não me atrevia a fazer a pergunta que estava na minha mente: “Por que as pessoas da geração dos pais da senhora não formaram essa gente? Alguém tem culpa por isso”. Mas eu não queria levar a polêmica até aí. Além do mais, começava a analisar o cumprimento dela para o homem e notava que, no fundo, ela queria dizer: “Vejo que você tem muito valor, pois é um ente humano e Nosso Senhor Jesus Cristo o resgatou. No momento em que o vejo, levo em consideração todas as atenuantes que você tem por ser assim. Boa tarde!”.

Plinio em perigo

Eu era muito tranqüilo e obediente, mas às vezes fazia algumas estripulias que deixavam mamãe apavorada.

Cascata

Riacho

Havia nas proximidades do hotel um riacho pitoresco, de água límpida, muito raso mas pedregoso e impetuoso, com uma pequena cascata, três ilhotas no meio e uma ponte precária, comprida e alta, feita de madeira e tendo um corrimão de cada lado, mas com certo espaço entre este e a beirada das tábuas. Gostando enormemente de tudo o que fosse água, eu sentia um verdadeiro fascínio por olhar aquele rio, que me parecia caudaloso.

Riacho e a ponte

Um dia, mamãe estava em pé, conversando com algumas senhoras, quando me viu: eu tinha resolvido atravessar a ponte, andando com toda a calma do lado de fora do corrimão! Se caísse, poderia bater nalguma pedra e machucar-me muito ou, inclusive, ser levado pela correnteza e morrer. Ela estremeceu e certamente rezou por mim, mas teve a presença de espírito de não se mexer nem vir ao meu encontro, pois, se eu corresse até ela, talvez perdesse o equilíbrio e estaria perdido. Não me repreendeu no momento, pois pensou: “Se eu me zangar, ele se assustará e poderá cair. É melhor sorrir, como se o estivesse achando muito engraçado”. E o cálculo foi bem refletido: não se movendo, ela me ajudava mais do que indo em meu auxílio.

Quando percebi que ela sorria, continuei andando ali, muito animado, mas uma vez que pus os pés em terra, deu-me uma repreensão enorme! Até o fim de sua vida, ela contava esse fato com sobressalto, como se houvesse acontecido no dia anterior.

Desejando comprar uma ilha

Eu queria a todo custo chegar até as três ilhotas do riacho, que me fascinavam, mas a maior delas tinha as dimensões de um tapete pequeno, onde não caberia uma cabra! Um dia, passeando com meu pai, que caminhava muito sossegado, meti-me a pular sobre algumas pedras emergentes – aventura que mamãe não aprovaria! – e consegui chegar até a ilha maior, enquanto ele assistia àquilo como quem vê uma mosca voar…

Chegando lá, eu senti perfeitamente a alteridade que as ilhas possuem em relação à terra firme, e agradou-me perceber que ali não havia ponte. Para mim, quem fosse dono de uma ilha seria senhor de uma espécie de reinozinho soberano. Então, perguntei a papai quanto valeria aquela ilhota, mas ele “caiu das nuvens” de surpresa, ao ouvir aquilo, e certamente pensou: “Que filho eu fui ter! Achar que esse pedacinho de terra se pode comprar!”. Deu uma resposta vaga qualquer e eu continuei:

– Bom! Será que por dez mil-réis se compra essa ilha?

– Sim.

– O senhor não poderia mandar preparar uma escritura e comprar esta ilha para mim?

– Você vai comprar essa ilha por dez mil-réis? Isso não vale nada!

– Mas eu gostaria muito de ser dono de uma ilha.

– Por quê? O que você vai fazer aí? Olhe, é melhor vir para cá, está compreendendo?

E deu-me ordem de voltar. Para mim, abandonar aquela ilha era sair de dentro de um sonho…

Subindo a “montanha” e contemplando o panorama

Junto ao nosso hotel havia uma colina que, para minha óptica de menino, era muito alta. E minha irmã, minha prima e eu éramos obrigados a subi-la, capitaneados pela Fräulein, que era robusta e valente, tinha grandes pernas e pés compridos. Em certas manhãs, ela decretava:

– Agora, subir montanha!

Colina junto ao Hotel São Paulo

É inútil dizer que eu não era muito amigo desse exercício, o qual me parecia árduo, pois não era nenhum alpinista… Mas não havia remédio: como boa alemã, ela gostava de subir e de levar as crianças que dirigia. Depois, entretanto, eu sentia o inebriante da ascensão, encantava-me com o ar cada vez mais puro e com o horizonte que se descortinava, muito mais extenso do que a região que se via do valezinho onde estava o nosso hotel. Era um panorama vasto, onde havia uma pradaria verde com animais pastando. O gado bovino me parecia sem graça, mas eu gostava muito de ver as cabras e os cordeirinhos, que davam pinotes e compunham muito a paisagem. Um deles até me lembrava a frase do Evangelho que tinha ouvido: “Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo!”.

Mais adiante, escura, densa e misteriosa, estava a floresta semi-virgem, da qual saía um pequeno rio prateado, com rochedos que faziam a água movimentar-se agradavelmente, e uma estrada. Parecia-me que aquele rio e aquela estrada vinham de dentro do mistério ou conduziam para ele. E eu gostava de ver o contraste entre a clareza do campo inundado pelo sol, a tranqüilidade dos animais, a alegria risonha do riacho, a estradinha não asfaltada – pela qual, de vez em quando, passava um carro de boi, levando um caipira com sua família – e a escuridão da mata.

Vista do alto da colina

No alto do monte havia alguns bodes, para os quais eu olhava habitualmente com desconfiança, pensando: “O que têm esses bichos que são tão interessantes, mas parecem tão ruins?”. Eu os segurava pelos chifres, obrigando-os a ficar quietos para olhá-los melhor, mas eles se prestavam por pouco tempo a esse exercício e logo tiravam a cabeça das minhas mãos.

Isso tudo era perturbado de vez em quando por alguns inconvenientes, como certos insetos que me subiam pelas pernas. Eu detestava esses atrevimentos do reino animal e pensava: “Sou homem e tenho o direito de não ser importunado por essa bicharada!”.

Sendo menino, eu usava meias curtas e, às vezes, batia num carrascal qualquer, arranhando-me as pernas. Em certa ocasião, eu quis tocar os ramos de um pinheiro e uma de suas pontas feriu-me um dedo, que começou a sangrar. Uma pequena hecatombe digital! Fiquei muito impressionado e aborrecido, e pensei: “Essas coisas pontudas são muito agradáveis, mas têm seus inconvenientes. Com um caipira, isso nunca aconteceria!”.

Para mim, esses pequenos episódios momentâneos prejudicavam, em algo, a beleza do panorama. Nós passávamos algum tempo ali e, em certo momento, eu via a Fräulein consultando o relógio. Era o sinal de que o passeio estava acabando. Daí a pouco ela dizia:

– Kinder, depressa!

Eu era muito menos inimigo da descida do que da subida… Em pouco tempo, estávamos embaixo e voltávamos rapidamente ao hotel, a fim de nos lavarmos e nos prepararmos para o almoço, durante o qual eu participava da conversa. Depois, havia a sesta.

Reflexões durante a sesta

Muitas vezes, eu não tinha sono e permanecia deitado na cama, vendo os raios do sol que entravam às torrentes pelas frestas da veneziana fechada. Vinha-me, então, a lembrança de toda a caminhada e pensava: “Que lindo passeio! Que bonito aquele alto de montanha! Que bela tal coisa e tal outra!”. Depois fazia uma reflexão: “Por que esse passeio me parece agora mais bonito do que quando eu estava lá em cima? O que está acontecendo? Estou gozando o passeio mais aqui, no silêncio do quarto, do que lá. Isso será racional? Não estarei exagerando, aos olhos da minha recordação, a beleza de um passado que não foi tão belo? A minha lembrança é verdadeira, ou está deformada por algo que surge logo depois do fato acontecido e que são as saudades?

“Estou aqui na cama e tenho saudades do movimento. Estou na penumbra e tenho saudades da luz. Estou entre as quatro paredes de um quarto e tenho saudades da amplitude enorme do horizonte que se abria diante de mim. Que está se passando em mim?

“A coisa foi menos boa do que estou sentindo, ou foi tão boa quanto estou sentindo? Por acaso fiz uma filtração? Esqueci alguns aspectos de segunda ordem, e neste momento estou vendo o essencial?

“Não será que agora estou compreendendo bem o passeio? O melhor do passeio não são as saudades dele? Ou seja, o mais real e vivo do fato não se apanha depois que este se passou? O que é a recordação? É uma deformação embelezadora, ou o suco da vida, pelo qual se vêem os fatos como através de uma lente de aumento?”.

Hoje percebo que, depois de descer a colina, no momento da reflexão, tudo aquilo que era secundário no passeio – os insetos, o carrascal e o arranhão – era esquecido por mim como algo sem importância. E minha memória, por uma seleção justa e natural, guardava as melhores partes da realidade e deixava de lado as bagatelas. Eu compreendia melhor o alto da montanha.

Era preciso lembrar-me da excursão que fizera, pois o melhor fruto dela, para a formação de minha mentalidade, não era o subir, mas o descer, parar, pensar e depois recordar. Tratava-se de idéias infantis que apenas começavam a se desenvolver, mas era sobretudo o mundo do pensamento que ia me mostrando, no alto da montanha, os seus encantos…

O resultado é que, apesar de não ter subido mais do que duas ou três vezes, aquelas excursões foram para mim altamente entretidas. Era-me muito agradável imaginar como seria a visão ideal dos panoramas, do alto de todas as montanhas as quais eu não havia subido nem seria capaz de subir. E um certo valor se acendeu em minha alma: um padrão ideal das elevações e das altitudes, analisadas por um determinado ângulo próprio a mim, através do qual eu via tudo. Isto me dava a convicção de que, cultivando pensamentos como esse, a respeito de todas as coisas, eu teria uma riqueza interior muito grande, pois aquilo não era uma pura divagação.

Entretanto, eu recusava a ilusão enganosa de imaginar que pudessem existir, realmente, homens e mulheres de carne e osso com a perfeição que eu desejava, ou objetos materiais sensíveis com a beleza ideal que eu queria. E sabia que não chegaria a conhecer nesta terra um ambiente humano que atingisse esse píncaro.

A partir disso nasceu uma análise em relação ao mundo que me cercava. Eu via nele coisas muito belas e também outras reprováveis, erradas e tortas, mas sentia que, em alguma medida, as realidades terrenas podiam ser elevadas até esse ideal, de onde surgia a idéia de que o mundo deveria ser corrigido. E pensava o seguinte: “Eu sou igual a todos; logo, todos são iguais a mim e, na mente deles, há o mesmo que há na minha. Se os outros tiverem honestidade de alma para fazer essa operação que eu faço, todos levarão os acontecimentos, junto comigo, para uma situação ideal, onde eles agora não estão, e os homens serão de um modo como atualmente não são”.

Eu sentia que o impulso de minha vida consistia em fazer isso! De maneira que meu primeiro desejo de realizar uma obra na terra foi a partir dessas reflexões, querendo caminhar para essa perfeição ideal. Não era ainda a luta contra o mal, mas a idéia em função da qual, no encontro com o mal, eu diria mais tarde: “Não!”.

Mas faltou-me um professor que me ajudasse a relacionar tudo isso com o Céu e a civilização cristã, o que eu só fiz muito tempo depois. Bem mais tarde, tive um problema que me atormentou, pois eu pensava: “Qual é a ligação dessas idéias com a Fé?”. E quando aprendi melhor quem são os anjos e como Deus Nosso Senhor é o Absoluto, concluí: “Ah! Agora vejo perfeitamente que havia uma apetência boa, reta e justa naquelas reflexões de criança!”. E acabei entendendo que os aspectos infantis através dos quais eu via todas as coisas tinham me ajudado muito para chegar à maturidade.

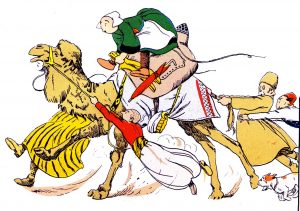

Na doença, tratado pelo Dr. Belé

Em outra ocasião, em Prata, eu estive doente durante dez dias, com uma erupção na pele, e mamãe ia ao meu quarto para fazer-me companhia. Ela se sentava em minha cama, junto ao meu travesseiro, passando a mão por trás de minha cabeça, e me distraía com a história de “Bécassine chez les turcs” [Bécassine na terra dos turcos] sem traduzi-la, pois eu entendia francês perfeitamente. Posso dizer que, em escala menor, eu tinha pela língua francesa o mesmo encanto que possuía em relação a mamãe! Então, ela comentava as figuras e ria nas partes mais engraçadas, de modo a estimular-me ao riso também. Em tudo isso eu sentia um cuidado, uma atenção e uma bondade que me penetravam até onde era possível. Guardo enormes saudades daqueles momentos…

Em outra ocasião, em Prata, eu estive doente durante dez dias, com uma erupção na pele, e mamãe ia ao meu quarto para fazer-me companhia. Ela se sentava em minha cama, junto ao meu travesseiro, passando a mão por trás de minha cabeça, e me distraía com a história de “Bécassine chez les turcs” [Bécassine na terra dos turcos] sem traduzi-la, pois eu entendia francês perfeitamente. Posso dizer que, em escala menor, eu tinha pela língua francesa o mesmo encanto que possuía em relação a mamãe! Então, ela comentava as figuras e ria nas partes mais engraçadas, de modo a estimular-me ao riso também. Em tudo isso eu sentia um cuidado, uma atenção e uma bondade que me penetravam até onde era possível. Guardo enormes saudades daqueles momentos…

Foi trazido um médico do lugar para me tratar, o qual tinha um ar de “estadista do Império” e se chamava Dr. Belé. Ele cobrava caro – para grande dor de meu pai – mas não conseguiu curar-me! Em certo momento, papai disse:

– Quer saber de uma coisa? Aconteça o que acontecer, temos que nos livrar do Dr. Belé. Vamos embrulhar o Plinio num cobertor!

Pôs-me no trem e partimos… Cheguei a São Paulo curado!

Voltando de Águas da Prata, eu sempre permanecia sentado ao lado de mamãe durante grande parte da viagem. Não apenas para conversar – pois em certo momento os assuntos se esgotavam – mas pela alegria de sentir-me perto dela!

Igreja Nossa Senhora de Lourdes

Fazenda dos Ribeiros dos santos em São João da Boa Vista

Deixe uma resposta