Encanto com o povo

Às vezes, eu me sentia um tanto abafado, subconscientemente, pela monotonia da classe social em que vivia. Eram sempre as mesmas fórmulas de educação, aplicadas às mesmas situações, de modo compassado e quase mecânico, numa compostura figée1, o que fazia com que todo ambiente fino e ligado à antiga tradição causasse uma certa sensação de falta de ar, a qual me deixava mal à vontade.

Ora, eu gostava muito da atmosfera da casa de minha avó, mas não queria de nenhum modo viver in vitro2. E para fugir dessa dificuldade tinha apenas duas escapatórias, uma para cima e outra para baixo. A primeira era fazer leituras sobre a história da França. E a segunda, que me parecia indispensável, era ter um pouco de contato com pessoas do popolino3, para formar uma ideia completiva da vida e das coisas, pois eu sentia muito a necessidade de conhecer a sociedade, o universo humano, o qual me interessava prodigiosamente, muito mais do que o universo sideral. Era o modo de pertencer a uma elite tradicional, sem perder o ar.

Então, comecei a praticar as duas coisas alternativamente, para respirar.

Na feira do Largo do Arouche

Ocorreu na minha imaginação e na de um dos meus primos4 a ideia de irmos de vez em quando comprar passarinhos, numa feira que existia no Largo do Arouche5. Na realidade, a compra desses passarinhos era um pretexto, pois eu queria passear nessa feira pelo gosto de sentir a rua e ver o povinho viver.

Foi uma experiência da qual me lembro cheio de saudades. Eu ia colhendo cem aspectos e me divertindo com o popolino. Em meio às barraquinhas, viam-se as folhas de verduras pisadas no chão, que exalavam um odor especial, o qual não era nenhum perfume, mas cheirava à realidade…

O Largo do Arouche, em São Paulo

?????????????????????

Ali havia portugueses, italianos e uns poucos sírios, e era pitoresco ver as baianas e as portuguesas com os seus característicos lenços na cabeça. Uma matrona falava alto, de uma barraca para outra:

– Ei! Tem couve aí? Manda para cá! Aqui, bambino6, vem aqui!

Outra respondia… Todo mundo falava ao mesmo tempo, homens e mulheres, vendendo, gritando e berrando, numa grande barulheira:

– Olha lá! O que você precisar tem aqui!

Eu ouvia a discussão do comprador com a vendedora, sobre o preço do mamão: ele dizia que estava muito caro e ela respondia declamando:

– Oh! Carità7! Não é caro demais!

Um português dizia:

– Minha senhora, isto é o que vale de verdade!

E o turco:

– Compra, senhora! É barato!

A feira no Largo do Arouche, onde Plinio comprava aves

Era um borbulhar de vida engraçada e espirituosa! Eu achava aquelas cenas de um pitoresco único e indefinível, entretido e agradável de ser observado, para quem é reto. No entanto, devo dizer que os vendedores mais interessantes, nesse sentido, não eram os brasileiros, mas os italianos e os portugueses. Interessantíssimos! De todo o povinho, o que mais me agradava era o italiano. Um prodígio de pitoresco e de variado! Sobretudo quando davam grandes exclamações na hora de fechar as barracas.

Aquela forma de vitalidade me parecia altamente tonificante, e eu sentia vibrar em mim algo de novo. Percebia despertarem-se em meu interior movimentos e tendências para um diapasão de vida que eu não conhecia, mas que me completava. Depois de girar pelo meio da feira, eu saía com um lastro maior de bom senso e, ao entrar na atmosfera impecável de minha casa, sentia uma certa saudade daquele ambiente popular.

Não sei se meu primo era levado à feira pela mesma sensação, mas eu não comentava essas impressões com ele, pois, segundo os costumes do tempo, isso não seria apropriado.

Com os vendedores, afabilidade

Nunca fui à feira com Dª Lucilia, nem me passaria pela mente convidá-la, pois, naquele tempo, as donas de casa da sociedade não o faziam, o que me parecia muito bem, pois elas não seriam tão finas nem tão aprazíveis se frequentassem ambientes tão populares.

Uma feira popular em São Paulo

Quando eu aparecia na feira com meu primo, as pessoas do povinho nos olhavam e percebiam, de longe, a qual meio pertencíamos. Eu era muito expansivo e abordava os vendedores, em geral com o meu pretexto de comprar pássaros. Eles nos atendiam imediatamente, sorrindo e dando-nos precedência em relação a outros, e nós conversávamos e discutíamos com eles de modo muito cordial, com toda afabilidade, embora mantendo distância e sem permitir liberdades ou familiaridades.

Eu notava que toda mulher, com mais de trinta ou quarenta anos, nos tratava a nós, meninotes de calça curta ou mocinhos que acabavam de pôr calça comprida, de modo quase maternal, sem nenhuma vontade de nos enganar ou de nos vender algum artigo que não nos servisse. E, quando encerrávamos nossa negociação e passávamos para outra barraca, a mulher ou o homem que nos tinha atendido ainda nos acompanhava com um olhar contente e interessado.

Tenho a impressão de que, quando chegavam a suas casas, de noite, e comentavam o dia de feira – o grande dia da semana, para eles – lembravam-se daqueles dois, cujo nome ignoravam. Eu percebia que eles nos viam como gotas de uma quintessência que admiravam e com a qual simpatizavam de longe, mas que os beneficiava por entrar no meio deles. Assim, nós éramos para essa gente um modelo, segundo o qual eu via que iam educar os próprios filhos. Ou seja, apenas por estar na feira, nós os ajudávamos a se elevarem.

E eu me entretinha muito com essa diversidade social, que considerava com transbordamentos de estima e de boa vontade.

O busto de mármore e o bonequinho de barro

Busto de mármore existente em casa de Plinio

Estatueta de barro, de artesanato popular, vendida em São Paulo nos anos 20

Qual não foi a minha surpresa, quando me dei conta de que a feira não vendia apenas legumes e passarinhos, mas toda espécie de objetos! Pentes, espelhinhos e outras inúmeras bagatelas eram expostas na calçada, sobre pedaços de pano, e eu gostava muito de olhar aqueles produtos populares.

Os italianos, por exemplo, vendiam uma série de bonequinhos de barro, com fisionomias diversas de criancinhas, algumas dando risadas. Eu os observava e pensava com meus botões: “Esse objeto tem o rosto absolutamente tão bem feito quanto o de um busto de mármore que há em casa, reputado de alto valor e assinado por um bom artista francês. Por que isto é um objeto de feira, ordinário, e aquilo é um adorno de salão? Apenas porque um é de mármore, enquanto o outro é de barro? Porém, se aquele busto fosse feito de barro, não seria ordinário. Portanto, não é só isso, mas é qualquer outra coisa. O que é?”

Lentamente, descobri que no busto bem feito havia uma alta qualidade de expressão espiritual, enquanto na figurinha da feira havia uma carinha bem modelada, mas sem nenhuma expressão.

A verdadeira nobreza

Assim, num dia de férias, era frequente acontecer que pela manhã eu fosse à feira, e à tarde lesse algo sobre Maria Antonieta. Com os dois extremos, a minha alma se enchia.

Mais tarde, entendi que não é próprio à nobreza afastar-se do povinho, mas, pelo contrário, para que ela se mantenha verdadeiramente nobre, não deve constituir uma classe à maneira de uma prisão. O nobre deve sair com frequência de dentro de seu meio para tomar contato com o popolino e compreendê-lo. E, quando voltar para o seu ambiente, a diferença o tornará mais sensível à vida dos inferiores; ele compreenderá melhor a realidade e alargará sua alma.

As penas do tuim: o azul dos azuis

Toda a vida me interessei enormemente por aves.

Venda de aves, na feira do Largo do Arouche

Tuins da espécie que Plinio comprava na feira

Meu primo e eu comprávamos vários pássaros na feira, como papagaios, periquitos e, uma vez ou outra, também alguma garça cor de chumbo – ao alcance de nossa capacidade financeira –, além de alpiste e arame para fazer cercados. Levávamos tudo isso para minha casa e guardávamos no quintal, fazendo depois diversas brincadeiras.

Só não comprava araras por custarem muito caro, mas tinha muita vontade de possuí-las. Sobretudo me interessava uma espécie de periquito bem pequenino, chamado no Brasil de tuim8, o qual não fala, mas é verdinho, gracioso e elegante, e tem algo que me extasiava.

Por modo de ser pessoal, sou muito sensível a cores, e uma bonita cor me fala enormemente. Então, descobri que, ao suspender as asas do tuim, via-se por debaixo destas uma zona de penugem de um certo azul que, posto à luz, brilhava com fulgor especial.

Era um azul estupendo, fabuloso, maravilhoso, superquintessenciado e muito aristocrático; um azul de iluminura medieval! Aquelas penas sedosas e rutilantes me pareciam das coisas mais lindas e esplendorosas da natureza, traziam-me uma ideia de absoluto e me faziam ver, por analogia, uma espécie de azul dos azuis, um tanto profundo e ligeiramente noturno, mas brilhando com reflexos de prata.

Pelo enorme gosto que me dava aquele azul, eu, então, ia à feira, comprava dois ou três tuins, levava-os a casa e trancava-os dentro de uma caixa, com uma janelinha que eu abria com tesoura, a fim de eles poderem respirar. Durante o dia punha água e jogava alimento para eles, sobretudo milho, pelo qual eram loucos. E quando tinha tempo livre, colocava o tuim à luz do sol, levado pelo fascínio da cor daquela penugem. Ou, às vezes, soltava-o num quarto, após fechar todas as janelas e acender a luz. O tuim voava e eu começava a caçada até imobilizá-lo. Sentia o pulsar do coração dele em minha mão, e percebia que o tuim ficava apavorado de ver aquele menino tão maior do que ele, o qual, com dedos desajeitados, abria-lhe as asas compulsoriamente.

Enquanto conseguia, sem machucá-lo, ficava olhando para aquelas penas azuis e regalando-me com aquela beleza escondida. Eu quereria permanecer longamente naquela contemplação, mas ele reagia e protestava, debatendo-se e, se eu insistisse, quebrar-lhe-ia uma asa. Ora, a ideia de um pássaro com a asa quebrada me causava horror. Então o segurava e levava a fazer movimentos, para surpreendê-lo no momento em que pudesse continuar analisando aquele azul que me encantava.

Porém, ao mesmo tempo que era atraído pela cor, eu tinha repugnância do tuim, por desconfiar da limpeza dele. Além do mais, as patas dele tinham uma pele rugosa e fria, e garras que grampeavam em minha mão, o que me dava muita implicância.

Pensava que seria possível matar o tuim e fazer um mostruário com as penas dele, mas percebia que agiria de modo incorreto por duas razões. Em primeiro lugar, porque não convinha ao meu espírito praticar uma ação tão violenta na hora de contemplar algo tão harmonioso, e isso não era devido à compaixão para com o animal, mas ao fato de que a morte dele seria uma imagem da morte do homem, a qual, por ser um castigo, não devia ser lembrada no momento em que minha alma ia encantar-se com aquela cor.

Em segundo lugar, porque eu pensava com meus botões: “Se for mostrar a asa do tuim a esses senhores e senhoras que estão em casa, vão olhar com pouco caso e dirão: ‘Que menino bobo!’ E, se eles me vissem colecionar asas de tuim, diriam que estou louco. Ora, a minha dignidade não pode permitir isso”.

Meditação religiosa

“Entretanto – continuava pensando – vejo que essa cor tem um alto valor, mas, por que as pessoas não o reconhecem? Preciso sabê-lo, para não ter a mentalidade delas. E qual é esse valor, que existe independentemente da opinião de todo mundo a respeito, ainda que os homens o neguem ou não haja mais tuins na Terra? Tem de haver uma realidade para além do tuim, válida, eterna e imperecível, da qual essa cor é uma expressão!”

No fundo, essa atitude vinha de uma certa sensibilidade, que só se saciava com o muito elevado, esplêndido e extraordinário, e da qual resultava a contínua procura de uma magnificência maior nos seres, sobretudo nas suas formas mais delicadas. Sem o saber, eu fazia uma verdadeira meditação religiosa, à procura de algo que estava além do físico, ou seja, uma realidade espiritual e, em última análise, Deus.

Porém, eu mesmo percebia que, se fosse me entregar prematuramente a essas reflexões, em alguns casos me desviaria da realidade e me afastaria do senso comum. Então, por prudência, conhecendo a minha própria limitação, eu me sentia obrigado a circunscrever essa tendência, reservando para dias melhores aquilo que permanecia em minha alma como um tesouro.

Tuins ou krapfen?

Passado certo tempo, os meus tuins começavam a fenecer. Eu saía ao jardim e o criado vinha me dizer:

– Seu Plinio, o tuim morreu!

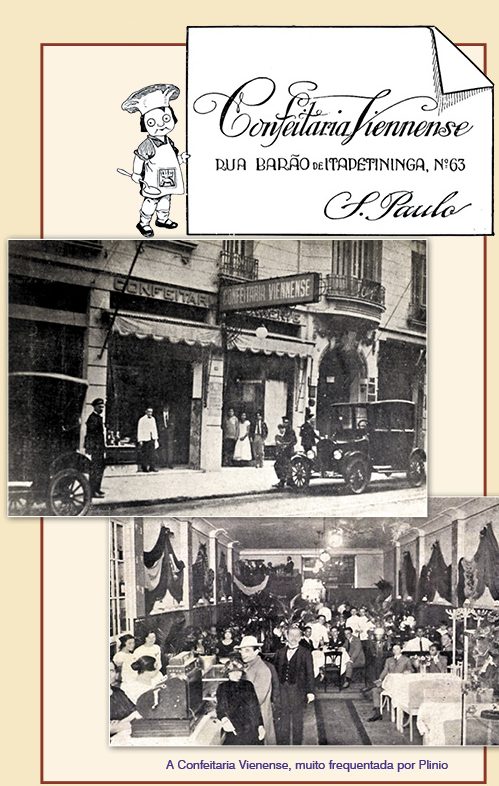

Eu lhe dava um olhar dardejante, que ele talvez interpretasse como sinal do meu carinho para com o tuim, mas, na realidade, estava pensando em minha bolsa magra e minguada, da qual era preciso tirar seis mil-réis, o preço de um tuim… A metade desse valor era suficiente para um bom lanche na Confeitaria Vienense9, uma das melhores de São Paulo, onde eu comia um doce delicioso chamado krapfen – recheado com geleia especial – ou tomava excelentes sorvetes com creme chantilly. Então, pensava: “Lá se foram dois lanches!”

Pois bem, a minha fascinação por aquela cor azul era tal, que muitas vezes eu acabava comprando outro tuim com a próxima mesada paterna. Em outras ocasiões, entretanto, optava pelo krapfen, e o tuim permanecia na feira até que eu aparecesse para comprá-lo.

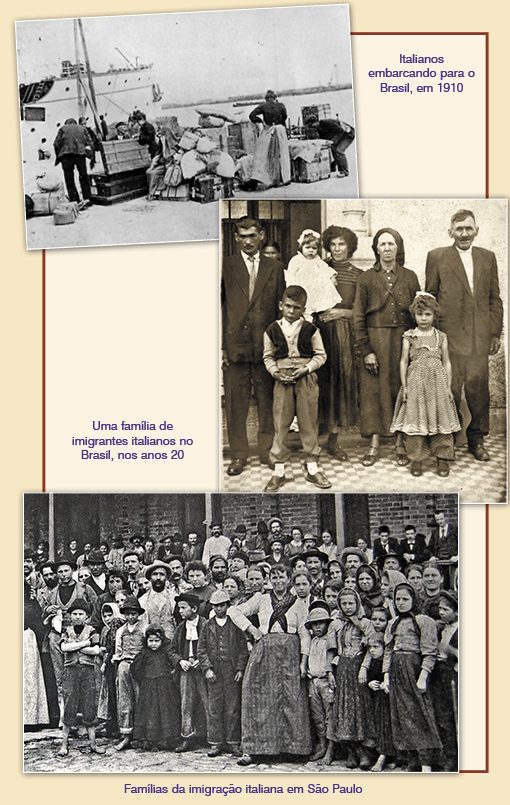

Os imigrantes na calçada

À tardinha, os trabalhadores das fábricas já estavam em suas casas, pois as distâncias eram pequenas na São Paulinho tranquila e pouco movimentada.

E, quando o tempo estava bonito, era frequente ver famílias de imigrantes nas calçadas das ruas. Eles punham cadeiras de palhinha formando roda e, às vezes, o pai e alguns filhos da casa, homens já adultos, sentavam-se a cavalo, de tal maneira que o encosto da cadeira ficava para a frente, o que lhes trazia mais repouso, ao que parece, ou talvez fosse um hábito da região de onde eles provinham.

E, quando o tempo estava bonito, era frequente ver famílias de imigrantes nas calçadas das ruas. Eles punham cadeiras de palhinha formando roda e, às vezes, o pai e alguns filhos da casa, homens já adultos, sentavam-se a cavalo, de tal maneira que o encosto da cadeira ficava para a frente, o que lhes trazia mais repouso, ao que parece, ou talvez fosse um hábito da região de onde eles provinham.

Permaneciam assim, dando risadas, numa conversa sempre animada. As crianças brincavam, correndo de um lado para outro, e todos se preparavam para jantar, enquanto de dentro da residência vinha o odor de linguiça e de outros pratos típicos do país de origem da família. Aqueles aromas nem sempre me atraíam, mas percebia-se que era um jantar para gente forte, possuindo um apetite forte e obrigada a comer alimentos fortes, para trabalhar fortemente no dia seguinte e, assim, obter lucros fortes.

Em certo momento, a dona da casa punha o braseiro na calçada e terminava de aquecer a comida ali mesmo. Depois, ela e as filhas serviam, e todos comiam valorosamente, ao mesmo tempo olhando com bonomia e simpatia as pessoas que transitavam.

Então, certo menino que passava, curioso de observar a vida, não parava diante deles, pois chamaria a atenção, mas andava devagar para ouvir o que diziam.

Eu percebia que, para os imigrantes, era uma delícia jantar assim, na rua, diante de todo mundo. Chamava-me a atenção, com respeito, um ancião que estava sentado ali, presidindo tudo com certa majestade: o nonno, ou seja, o avô, cujos filhos, filhas, genros e noras moravam em casinhas dos arredores e iam conversar junto ao velho tronco patriarcal.

Em geral, o nonno tinha enormes barbas brancas, símbolo nem sempre simpático, pois era característico dos soldados que haviam lutado junto a Garibaldi10 para derrubar o poder pontifício em Roma, e depois tinham vindo para o Brasil. Eles exerciam sobre a respectiva família uma autoridade completa, da qual não se excluía certa teatralidade.

Não faltava um bambino que, de repente, se desgarrava e se punha a correr. O avô olhava com certa majestade e, quando a corrida se tornava perigosa, fazia um sinal para a mãe do menino, que estava sempre por lá, a qual então chamava:

– Bambino!

Mas o bambino entendia que essas ameaças não eram nada terríveis, e percebia que a mãe teria preguiça de ir buscá-lo longe. Então parava e se escondia atrás de uma árvore, rindo, enquanto ela fazia a política da atração, que consistia em temperar o medo da punição com a perspectiva de um agrado se ele retornasse. No fim, acabavam se entendendo, voltava o bambino e o velho avô dardejava um olhar com grandeza mitológica, à maneira de Netuno dominando as ondas.

Mas o bambino entendia que essas ameaças não eram nada terríveis, e percebia que a mãe teria preguiça de ir buscá-lo longe. Então parava e se escondia atrás de uma árvore, rindo, enquanto ela fazia a política da atração, que consistia em temperar o medo da punição com a perspectiva de um agrado se ele retornasse. No fim, acabavam se entendendo, voltava o bambino e o velho avô dardejava um olhar com grandeza mitológica, à maneira de Netuno dominando as ondas.

Eram traços de uma antiga patriarcalidade: o ambiente familiar transbordando para fora da casa, e enriquecendo com suas características nacionais a calçada e toda a cidade. E o bambino brasileiro, enquanto observava, ia acrescentando todos esses dados em seu “arquivo interior”.

Os vizinhos italianos

A casa em frente à residência de Plinio

Naquele tempo, o terreno urbano em São Paulo era pouco valorizado e, por causa disso, existiam no mesmo bairro casas que eram quase palácios e residências humildes, muito próximas umas das outras. Assim, em frente à minha residência, do lado da Alameda Glete, havia uma fileira de casas de operários, ou de pessoas de pequena burguesia, constituindo uma espécie de vila.

Agradava-me ver os nossos vizinhos mais próximos brincar ou comer polenta na rua. Era uma casinha perpetuamente aberta, onde morava uma família de imigrantes italianos, muito honrada e direita, com umas moças louras e gordas, que falavam alto:

– Ó Regina?! Chama a Célia! Ela não vem… Célia!!

Depois aparecia na janela um rapaz, também louro e gordo, cujo cabelo era muito encaracolado, mas que ele, para mantê-lo rigorosamente liso – como era costume no tempo – usava uma espécie de gorro que havia feito, e sempre olhava para ver o que acontecia em nossa casa. As pessoas educadas nunca agiriam assim, mas eu analisava e achava tudo aquilo de um pitoresco que me divertia muito.

Eu também analisava esses vizinhos quando vinham para prestar serviços em casa, pois vários deles eram carpinteiros, ferreiros ou coisa semelhante. Com que respeito entravam! Como diziam amavelmente “bom dia” e “boa tarde”! Atendiam o que lhes era pedido, eram pagos, saíam satisfeitos e nunca manifestavam o menor descontentamento.

A brincadeira dos filhos da rua

O jardim da minha casa era o ponto natural de reunião de todos os netos de minha avó, sobretudo por ocasião dos aniversários. Então, esse enxame de primos, meninos e meninas, fazíamos todo tipo de jogos, como, por exemplo, o que no meu tempo se chamava pegador ou pega-pega, além de esconde-esconde e cabra-cega…

E às vezes os meus olhos viam instintivamente, através das grades altas e trabalhadas, os filhos dos imigrantes, mais ou menos de nossa idade, brincando na calçada e subindo em árvores. Eu não sabia os seus nomes, mas conhecia alguns deles.

Comparava aquelas brincadeiras italianas, cheias de verve e de fantasia, com as nossas, e, de vez em quando, tinha a impressão de que os filhos da rua tinham muito mais bem-estar do que os filhos do palacete e da civilização, os quais brincavam no jardim com roupa de cerimônia.

Eu percebia que eles, de vez em quando, paravam para nos ver brincar, como se assistissem a um teatro de fantasia, pois, do lado de fora, sentiam melhor do que nós mesmos o que havia de quase lendário em nossos jogos. Mas, mesmo assim, às vezes eu tinha tentação de abrir o portão e ir me reunir a eles, achando que as distrações eram muito mais divertidas por serem mais livres. E fazia a seguinte reflexão: “Como nós somos proibidos e amarrados em relação a eles! Aquele lá deu uma gargalhada e fez uma cambalhota no ar. Aquele outro ameaçou correr atrás de um terceiro com um pau. Se quiserem, eles podem dar pontapés uns nos outros e depois começar uma briga de bofetadas, rolando no chão. Nós não podemos fazer nada disso!”

E sentia impulsos de agir como eles. Ora, eu sabia que Dª Lucilia não quereria isso, e ela para mim era a lei.

Simpatia pelo povo espanhol

Passaporte de imigrante espanhol, recém-chegado ao Brasil em 1923

Uma família de imigrantes espanhóis em São Paulo, nos anos 20

A imigração espanhola foi muito grande em São Paulo nos anos vinte e, nessa época, contavam-se certas anedotas a respeito dessa nação, habitualmente benévolas e inofensivas, próprias ao feitio dos brasileiros, os quais se divertiam com o modo de ser de um povo que chamava muito a atenção.

Por exemplo, fazia-se uma brincadeira, que correspondia ao modo pelo qual o temperamento muito individualista e autônomo de certos espanhóis se manifestava: o imigrante espanhol descia no Brasil e perguntava:

– Existe governo nesta terra?

– Existe.

– Então, eu sou contra! Onde está o governo?

Ou seja, era uma atitude de oposicionista forçoso!

Entretanto, eu também notava que, em relação aos espanhóis, além de algum sarcasmo, havia uma certa restrição e hostilidade. Qual a razão? Dizia-se que eram exagerados e fanfarrões, e desafiavam o mundo inteiro. Eu me perguntava: “Serão mesmo assim? Isso será um defeito? Quero conhecê-los mais de perto, mas já estou simpatizando com eles, sem os ter conhecido”.

Prestando atenção, percebi que seus piores detratores e inimigos eram as pessoas mais revolucionárias. Estas chamavam a Espanha de terra de obscurantismo e tachavam de superstição a religiosidade dos espanhóis. Então pensei: “Como? Chamar isso de superstição?! É a Fé Católica, que todos devemos abraçar! Dizem que eles exageram e ouço algumas afirmações que parecem confirmar isso, de fato. Mas são exageros apenas para os tontos, que não compreendem o alcance simbólico da linguagem. Pelo contrário, nota-se que são as expressões mais ardentes de almas nobres e elevadas!

Outros aspectos populares da cidade

Existiam também restos da São Paulo colonial, como certos carrinhos especiais com tração animal, os quais levavam carne para ser vendida nas residências, pois as senhoras, em geral, não gostavam de sair de casa e não iam ao açougue. A fim de serem reconhecidos pela população, esses carros tinham uma vara com tripas suspensas, enchidas com ar e formando anéis.

Carro de vendedores italianos em São Paulo, na década de 20

Uma família de imigrantes “turcos” em São Paulo, nos anos 20

Açougue em São Paulo, no início do século XX

Um desses veículos era do famoso Filippo Nicodemo, dono de um açougue, no qual se viam enormes postas de carne, ainda sangrentas, penduradas em ganchos. Lembro-me da reação que eu tinha, vendo aquela abundância de carne e pensando: “Mas, quanta carne! Ela não deveria ser tão grande, pois repele…”. Porém, a verdade era que, na hora de comer um bife, eu o achava muito saboroso.

Assim, quanta coisa contribuía para criar uma atmosfera viçosa, viva e civilizada! A marca dos imigrantes europeus, acrescida pela fantasia do sírio, que chamavam de turco, tudo isso era de um pitoresco e de um charme que se fundia dentro da bondade brasileira, pois os filhos e os netos dos imigrantes iam sendo aglutinados pelo país de um modo quase irreversível. Todos eram católicos, inclusive os “turcos”, convivendo numa paz e tranquilidade, nas quais a bondade e a tradição do Brasil antigo embalsamavam o progresso nascente, e formavam um misto verdadeiramente encantador.

1 Em francês: imóvel, fixada em determinado estado ou atitude.

2 Em latim, literalmente: em vidro. Diz-se das experiências de laboratório feitas em recipientes de vidro. Neste caso, a expressão tem o sentido de uma vida estritamente confinada em determinado ambiente social.

3 Em italiano: povinho.

4 Muito provavelmente Reizinho.

5 Praça localizada no Bairro de Santa Cecília.

6 Em italiano: menino.

7 Em italiano: caridade.

8 Trata-se do forpus xanthopterygius, ave originária da América do Sul. O menor dos psitacídeos (família dos papagaios, araras, periquitos, etc.) existentes no Brasil.

9 Fundada em 1923, localizada na Rua Barão de Itapetininga, nº 63, no centro de São Paulo.

10 Giuseppe Garibaldi (1807-1882), político e militar italiano, dirigiu a “Expedição dos Mil”, que se apoderou da Sicília e depôs o Rei de Nápoles, em 1860. Contribuiu com a unificação italiana e participou de ataques aos Estados Pontifícios.

Deixe uma resposta