Entrada na mocidade

Propaganda de trajes infantis, numa revista paulista do tempo da infância de Plinio

No Brasil daquele tempo, até aos dez anos os meninos vestiam-se com roupas um tanto semelhantes às das meninas, ainda no estilo da Belle Époque: rendas, grandes golas e outros enfeites desse gênero.

Nessa fase eles usavam chapéu de palha de boa qualidade, com aba larga e em geral revirado para cima; meias curtas e botinas, cujo cano chegava pouco acima do tornozelo, para dar firmeza aos passos. Os meninos também vestiam com frequência traje de marinheiro, com o gorrinho característico, e eu mesmo me vesti assim.

Os trajes da adolescência

Passado esse período, quando eles entravam na adolescência, começavam a usar roupas que representavam um estágio intermediário, antes da calça comprida. Era uma mudança brusca para a roupa de homem, ou seja, camisa de colarinho, gravata, paletó e chapéu mole de adulto – naturalmente de tamanho-menino – ou palheta, chapéu do qual eu não gostava nada, pois não ia bem com a minha personalidade.

O calçado de alguns colegas de Plinio no Colégio São Luís. A passagem das botinas para os sapatos marcava o limite entre a infância e a adolescência

Nestas duas turmas do Colégio São Luís veem-se claramente os trajes próprios aos dois estágios mencionados pelo Autor: a adolescência e a mocidade

A calça continuava curta e as meias eram altas. Conforme o caso, para uns – os mais afrancesados – estas subiam

até a calça  sem deixar ver nada da perna ou, para outros, chegavam até os joelhos, que ficavam de fora. Os americanizados ou “inglesados” usavam meias grossas, com revés bordado, mostrando desenhos escoceses. Nas ocasiões de mais solenidade, as meias eram de seda preta. Eles também deixavam as botinas e passavam a usar sapatos do tipo utilizado pelos homens adultos.

sem deixar ver nada da perna ou, para outros, chegavam até os joelhos, que ficavam de fora. Os americanizados ou “inglesados” usavam meias grossas, com revés bordado, mostrando desenhos escoceses. Nas ocasiões de mais solenidade, as meias eram de seda preta. Eles também deixavam as botinas e passavam a usar sapatos do tipo utilizado pelos homens adultos.

Por uma coincidência fortuita, na minha geração a passagem da botina para o sapato coincidiu com certa onda de liberalismo no Colégio São Luís, a qual fazia sentir um desafogo e um gosto especial na “liberalização” dos tornozelos. Assim, esse pormenor tão neutro, como o uso dos sapatos, estava a serviço da Revolução tendencial,1 de maneira que eu inclusive cheguei a me perguntar se não deveria continuar a usar botinas, mas depois percebi que não era possível.

Incompatibilidade com a moda

Não se pode imaginar o quanto as senhoras conversavam naquele tempo, por exemplo à mesa do almoço e do jantar, sobre trajes. Era algo incalculável! Sobre tal pessoa que tinha ou não tinha bom gosto; sobre Fulana que estava vestida de tal jeito em tal festa… Eu sabia de cor todos os nomes dos tecidos de trajes femininos, de tanto ouvir falar sobre eles, mas nunca me preocupava com isso. Não me interessava por minhas próprias roupas nem prestava atenção nelas.

Essa indiferença em relação aos meus trajes se transformou em incompatibilidade, quando comecei a usar a roupa de adolescente. Um moço naquele tempo era obrigado a se arranjar muito bem, e não devia apenas manter o fixador no cabelo continuamente em ordem, mas, se a camisa ou a gravata não estivessem impecáveis, devia trocá-las; algumas vezes por dia se fosse preciso!

Então, com a minha capacidade de atenção mais definida, vendo fotografias em jornais e revistas, ou assistindo a fitas de cinema, percebia que se falava muito de moda, inclusive para os homens. De repente, uma gravata de certo estilo entrava na moda ou saía dela, e eu pensava: “Isso se move, e essa movimentação faz com que tudo seja mais vulgar e mais pífio. Quando começou a pifar desse jeito? E que processo é este, no qual estou engajado? Preciso saber…”

Trajes novos, costureira e alfaiates

Por outro lado, eu detestava experimentar roupas novas. Nessas ocasiões, tinha de permanecer de pé diante da costureira, e mamãe dizia:

– Olhe aqui, as costas não estão caindo bem. Dª Fulana, ponha um alfinete aqui, no paletó do Plinio, e vamos ver se assim fica melhor.

A Dª Fulana respondia:

– Não, não vai bem, Dª Lucilia, porque se prende aqui, puxa lá…

– É verdade. Então, vamos pensar um pouco onde pôr esse alfinete.

E assim, de alfinete em alfinete, chegava a um ponto em que eu não aguentava mais… Então, quando comecei a vestir traje de adolescente, lembro-me que eu disse a mamãe:

– Olhe, a senhora sabe? Isto é roupa de homem e não é de mulher. Deixe que eu me arranjo com o alfaiate!

De fato, dizia isso para escapar das provas. Então passei a frequentar um alfaiate na cidade, o qual nem tinha interesse em fazer bons trajes. Eu precisava apenas vestir a roupa nova numa cabine toda cheia de espelhos. Ele vinha ver, colocava e tirava os alfinetes como queria, eu dizia que estava muito bem e saía.

Depois, ainda por horror a ter de ir ao alfaiate, decidi comprar roupa já feita, ocultando-o de meus parentes o quanto podia, até que, em certo momento, algum deles me observava e dizia:

– A sua roupa não está estreita?

– Não, ainda vai. – respondia eu.

– Mande fazer roupas!

Então, in extremis,2 tinha de voltar ao alfaiate, mas sabia que uma compensação me esperava: sentir-me no regalo da roupa larga.

Problemas de crescimento

Nessa idade da adolescência, percebi que se davam comigo uma série de disfunções ligadas ao crescimento. Então, às vezes eu me olhava e percebia que estava com os pés enormes e as mãos já crescidas, e me sentia desconjuntado, mas entendia que tudo isso fazia parte do “vale de lágrimas” da vida: aspectos incompletos de um organismo adolescente, que tendia a se completar.

Também sentia a mudança de voz, durante a qual o rapaz fala alternativamente com voz fina e grossa. Eu já possuía uma voz forte, que tendia a engrossar – sem ser propriamente um vozeirão – mas, nessa fase, começava a falar, em geral sobre assuntos sérios, e, de repente, saía de mim um timbre fino em meio à voz grossa, que me surpreendia. Depois dessa mudança, porém, descobri que possuía uma voz dotada de todos os registros, os quais eu poderia usar se quisesse, falando em qualquer volume.

Calça comprida e chave da casa

Quando o rapaz completava quinze anos deixava de usar calças curtas. Os pais mandavam fazer para ele um terno com calças compridas, e esse último passo no trajar-se como homem era o emblema de que ele havia cruzado um cabo, um marco, um limite que diferenciava o menino do mocinho. Em certas famílias existia inclusive a tradição de fazer uma festa nesse dia – na qual ele comparecia pela primeira vez de calça comprida –, pois para ele havia terminado a infância.

Nessa ocasião, o pai lhe entregava a chave da casa, dizendo:

– Veja o uso que fará dela! E nunca chegue tarde.

As calças compridas eram com o um emblema, que diferenciava o menino do moço

Na realidade, o filho chegaria tarde se quisesse, pois já era absolutamente independente. A partir desse momento fazia o que entendia, sem dar satisfações ao pai ou à mãe, e estes não o controlavam mais nem se imiscuíam em sua vida. Assim, essa entrega da chave significava uma espécie de proclamação de maioridade completa, não legal, mas de fato. O menino passara a ser adulto.

Os quinze anos de Plinio

Ao amanhecer do dia 13 de dezembro do ano em que eu completei quinze anos,3 estava pronta para mim uma calça comprida. O resto da minha roupa era igual à da fase anterior, com exceção das grandes meias de menino, as quais seriam dadas aos pobres.

Na hora em que eu vinha saindo de casa, ainda no corredor, meu pai se aproximou de mim, sorridente e, vendo-me com traje de homem, chamou-me para o escritório dele e me disse, com toda a bonomia que o caracterizava:

– Olhe, você já está moço e, daqui em diante, é dono do seu nariz (expressão antiga que significava: “pode ir aonde quiser”). Aqui está a chave da casa.

Era a chave da porta de entrada, marca Yale. Eu percebi que não se tratava de uma chave que estivesse sobrando, mas tinha sido encomendada no chaveiro para a ocasião, pois era reluzente. E papai continuou:

Cadeado Yale

Dr João Paulo, pai de Plinio

– Mas, preste atenção: cuide de não deixar a casa aberta, quando você chegar à noite, e feche bem o cadeado. Quanto ao mais, você agora é livre. Pode entrar e sair a qualquer hora, mas tenha juízo e faça bom uso da sua liberdade.

Nesse momento Dª Lucilia acrescentou:

– Deus te proteja!

No dia 13 de dezembro de 1923 Plinio recebeu de seu pai, Dr. João Paulo, a chave da porta de casa, marca Yale, que abria um cadeado semelhante a este da foto

Um dos jornais de São Paulo no dia em que Plinio completou 15 anos

Isso foi feito com toda naturalidade e sem grande formalidade, mas tinha algo de cerimonial. Eu, entretanto, tive a sensação de entrar numa aventura para a qual não sabia se teria forças.

Dr. João Paulo e os ladrões

A porta de entrada da casa de Plinio

Eu notei que meu pai me deu essa chave com certa inquietação. Homem metódico por excelência, já previa que eu – o distraído por excelência – ia meter a chave em qualquer bolso e deixar a casa aberta, e imaginava as tragédias consequentes… É preciso dizer que era extremamente cauto e tinha pavor de ladrão, o que chegava a ser uma verdadeira mania.

Ora, naquele tempo todos sabiam que existiam criminosos, mas que eles formavam um pequeno mundo à parte, morando em bairros próprios. Por outro lado, a polícia começava a ficar super-técnica e muito eficaz para prender qualquer bandido, de maneira que o número de ladrões e assassinos ia decaindo. Assim, um fenômeno estranho começou a se dar nessa época de otimismo: as portas das casas eram cada vez mais débeis, as grades mais baixas – apenas com a finalidade de não deixar entrar os cães – e, em algumas residências, os portões desapareceram, como se o crime não existisse! Eu, por exemplo, nessa idade andava pela rua a qualquer hora da noite e não me passava pela mente a ideia de ter medo.

Anúncios de vendas de casas em 1924. As grades eram cada vez mais baixas e os portões tendiam a desaparecer.

Mesmo assim, meu pai havia instalado na porta de casa uma corrente de ferro com cadeado e, quando chegava a noite, quem entrasse tinha a obrigação de tirar a chave da fechadura, passar a corrente em dois trincos e fechar o cadeado. E, a partir do dia em que me deu a chave de casa, às vezes ele acordava durante a noite, levantava-se e ia verificar se eu já tinha entrado, e se de fato havia fechado bem a porta, para ter a certeza de dormir um sono tranquilo. Era um estado de espírito dos antigos tempos, quase reminiscência da vida num castelo feudal!

Mesmo assim, meu pai havia instalado na porta de casa uma corrente de ferro com cadeado e, quando chegava a noite, quem entrasse tinha a obrigação de tirar a chave da fechadura, passar a corrente em dois trincos e fechar o cadeado. E, a partir do dia em que me deu a chave de casa, às vezes ele acordava durante a noite, levantava-se e ia verificar se eu já tinha entrado, e se de fato havia fechado bem a porta, para ter a certeza de dormir um sono tranquilo. Era um estado de espírito dos antigos tempos, quase reminiscência da vida num castelo feudal!

Contra-Revolução no vestuário

Entre outras liberdades que adquiri com a chave da casa, também passei a receber – em geral no sábado – uma quota para as despesas da semana que não eram necessárias, mas supérfluas,

portanto aquilo que constituía a delícia da vida. Coube-me também mandar fazer as roupas que entendesse, evidentemente dentro do orçamento paterno. Liberdade da qual usei do modo mais distraído possível…

Ora, nessa idade, eu já sabia dizer claramente, com palavras definidas, o que via da existência da Revolução e da necessidade de uma Contra-Revolução. Aos meus quinze anos essa definição já era velha no meu espírito. E o traje masculino corrente parecia-me uma espécie de libré da Revolução, que não me representava em nada, símbolo da fase histórica na qual o mundo se encontrava. Sentia-me nele não apenas como se estivesse nas roupas de um outro, mas de alguém que fosse um “anti-eu”.

Entretanto, não podia fazer outra coisa senão vestir-me como todos, e pensava: “Para não ter complicações, sou obrigado a ceder nesse ponto e usar as roupas que todo o mundo aprova, uma vez que nisso não está involucrado nada referente à Fé ou aos costumes – pelo menos diretamente –, mas eu me reservo o direito de nunca ter a preocupação de fazer uma fisionomia, nem de agir com modos de acordo com essa roupa. Eu serei o que sou!”

Então, cuidava muito de que as minhas roupas fossem tão parecidas quanto possível às do tempo imediatamente anterior ao meu. As pessoas o notavam, mas o que eu fazia estava tão próximo do fluxo geral, que não tinham coragem de dizer nada e desse modo eu não provocava um escândalo. Eu permanecia no trem da sociedade, mas resolvi pôr-me no último vagão, escolhendo as cores e os tecidos mais conservadores que podia encontrar, e mandando fazer trajes menos revolucionários que os modernos.

Aliás, desde logo comecei a usar o jaquetão, por duas razões: ele representava uma moda mais antiga do que o paletó, mas, de outro lado, também me parecia mais sério. Aqueles quatro botões eram mais concludentes e afirmavam mais o homem do que os botõezinhos na frente do paletó.

Naquele tempo, todo rapaz de certo nível – mesmo sem ser rico, mas apenas abastado – possuía pelo menos quatro ou cinco ternos de casimira, e era frequente que tivesse um jaquetão, o qual ele vestia mais para cerimônia do que para passeio. Eu observei isso e resolvi: “Vou usar jaquetão noite e dia, até para passeio!”

Esse era um modo de me apresentar mais contrarrevolucionário que os de minha idade, mas sem chegar ao ponto de estabelecer um hiato entre mim e eles. Assim, entrando para a vida, eu era a própria imagem de um mundo que acabava de morrer.

Relógio de bolso ou de pulseira?

Aos quinze anos também começava-se a usar relógio.

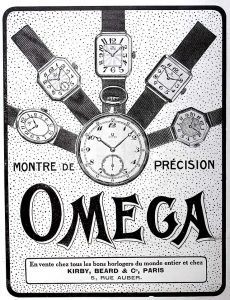

Relógios de bolso e de pulseira em propaganda francesa dos anos 20

Eu recebi de tia Zili um bonito relógio de bolso, de ouro e com corrente, adequado para a idade de mocinho, e comecei a utilizá-lo. Entretanto, nessa época houve um “decreto” da moda, que mandava acabar com esse tipo de relógio, em favor do relógio de pulso. Mesmo assim, eu preferia aquele de bolso e não o deixei, sobretudo por não gostar daquela pulseira, a qual criava um entrave em meus movimentos.

Eu recebi de tia Zili um bonito relógio de bolso, de ouro e com corrente, adequado para a idade de mocinho, e comecei a utilizá-lo. Entretanto, nessa época houve um “decreto” da moda, que mandava acabar com esse tipo de relógio, em favor do relógio de pulso. Mesmo assim, eu preferia aquele de bolso e não o deixei, sobretudo por não gostar daquela pulseira, a qual criava um entrave em meus movimentos.

Usei o relógio de bolso muito além do que era cabível segundo os costumes, mas, quando essa atitude passou a ser “escandalosa”, eu me pus o problema: “É verdadeira fidelidade continuar a usar relógio de bolso? Ou estarei desservindo o princípio que eu quero arvorar?” E, tudo bem observado, cheguei à conclusão de que eu faria o papel de D. Quixote, se entrasse em oposição com todo o mundo por causa dessa questão. Então, tive de aposentar o meu relógio de bolso, que depois perdi, e comecei a usar relógio de pulso.

Descuido ostensivo nos trajes

Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, tio avô de Plinio

Por outro lado, eu usava os trajes com relaxamento ostensivo e desdenhoso. Apesar de serem feitos por bons alfaiates, poucos minutos depois de serem utilizados por mim já estavam velhos e feios. Eu percebia que outros se preocupavam, por exemplo, com a dobra da calça, e dizia comigo: “Eu não posso prestar atenção nessa bobagem, nem me lembrar de abrir meu paletó cada vez que me sento, para não enchê-lo de vincos. Não esperem isso de mim, pois tenho mais o que pensar!”

Papai, pelo contrário, vestia-se muito bem e era cuidadoso. Lembro-me que uma vez ele me disse:

– Você está parecido com o seu tio João Alfredo.4

Achei que me fazia um elogio e arregalei os olhos porque, na mitologia da família dele – e um pouco na minha família materna, por osmose –, o Conselheiro João Alfredo era “o castro e o astro”!

– Mas, por que, papai?

– Certo homem de Pernambuco que morava no Rio, e se vestia sempre sem cuidado, um dia lhe disse: “Conselheiro, o senhor é como eu: sempre com boas roupas, e sempre andando de trapos!”

O intuito evidente de meu pai era incentivar-me a prestar atenção no meu modo de vestir, mas eu nem compreendi bem aquela história… Dei por entendido o que queria dizer aquilo e fui tratar de outra coisa.

Tio Nestor e o terno novo

Certa vez, o meu tio Nestor, que tinha muito apreço por mim, resolveu levar-me consigo e mandar fazer-me um traje.

Nestor Barbosa Ferraz, esposo de Da. Zili, tia de Plinio

O alfaiate dele fez para mim o que podia haver de mais fino, moderno e bem cortado, ao gosto do meu tio: um terno de casimira inglesa grossa, de cor cinza com alguns pontos de cores diferentes e, em certas partes, inclusive um pouquinho de vermelho. Depois fui experimentá-lo e parece que saiu bem, pois tio Nestor ficou contente.

Quando recebi o traje não tive pressa de usá-lo, até que, uma bela manhã, no rodízio das minhas roupas, chegou a vez de pôr essa. Retirei do armário aquele terno novo, vesti-o muito distraidamente, como podia vestir um dos antigos, e fui para o Colégio São Luís.5 Isso era considerado um absurdo, pois uma roupa nova deveria ser utilizada na vida social, aos sábados ou domingos, e ninguém a usaria para ir ao colégio. Inexperiência de minha parte.

Eu não era friorento, mas estávamos na entrada de um inverno rigoroso em São Paulo e, devido ao frio da manhã, tinha os lábios rachados, muito vermelhos e sangrando um pouquinho. Isso me acontecia com frequência e mamãe sempre me recomendava o uso de manteiga de cacau, mas eu não dava nenhuma importância a essa bagatela.

Não preciso dizer que entrei atrasado no colégio, o que era crônico – e tolerado pelos Padres –, pois nunca fui pontual e apenas não chegava com atraso à Missa. Na sala de aula estava se realizando o chamado “estudo”, na linguagem oficial do colégio: hora em que os alunos deviam permanecer quietos, preparando a lição que teriam de repetir daí a pouco tempo. Aliás, eles estavam pseudoestudando, ergotant,6 e era inevitável que todos olhassem para o atrasado.

Fui cumprimentar o Padre que dirigia o estudo. Nesses casos, os alunos mais conservadores osculavam-lhe a mão, enquanto os mais liberais lhe davam apenas um cumprimento de cabeça, ao qual ele não respondia. Eu, sempre conservador e tido como reacionário, ao entrar fui beijar a mão do Sacerdote e, nesse momento, todos os colegas começaram a tossir e a pigarrear. Imediatamente percebi que aquilo era comigo, mas não me dei conta do que se tratava e pensei: “O que eles inventaram com essa história? Tenho um terno sem manchas, chibante de novo e saindo do alfaiate. Está tudo em ordem!”

Os alunos da turma de Plinio, no Colégio São Luís.

Quando me voltei e fui até a minha carteira no fundo da sala, eles continuaram a tossir ainda mais. Uma saraivada geral! O Padre não disse nada, nem podia intervir, pois eles, sendo tão malandros, responderiam que estavam pigarreando devido ao frio. Eu me sentei e não me incomodei com o caso, mas, afinal, quando chegou o recreio perguntei a alguns deles:

– O que vocês inventaram com essa história?

Eles deram gargalhadas e explicaram: o fato de eu me apresentar super-bem vestido, com roupa nova e muito corado, configurava o tipo do rapaz que desejava bancar o elegantíssimo e, inclusive, havia pintado os lábios, uma vez que estavam de um vermelho vivo e éclatant.7 Evidentemente eles fingiram achar aquilo – que sabiam não ser verdade –, mas eu percebi que a brincadeira não tinha relação com minha condição de católico e não me incomodei. Qualquer outro aluno, que tivesse a imprudência de se apresentar diante dos outros nessas circunstâncias, teria sido objeto de um deboche assim!

Entretanto, o meu modo de sentar, de andar e de movimentar-me deteriorava as minhas roupas de tal maneira, que o terno dado pelo tio Nestor não durou uma semana em bom estado.

A verdadeira boa educação

Aliás, nessa fase de mocinho, passei a sentar-me com as pernas cruzadas, o que era estritamente proibido no meu tempo de menino. Não procedia assim diante de senhoras, mas ao conversar com qualquer homem, por mais velho e respeitável que fosse. Quando muito, dizia:

– Dá licença?

E cruzava as pernas com toda naturalidade. Eu percebia que certas regras de educação daquele tempo haviam tomado um caráter absoluto, quase como princípios de moral que ninguém ousava violar, sob pena de ficar mal. Havia algo de tenso, de esticado e de hostil nesse modo de cumpri-las, que me parecia próprio ao mundo moderno, e em benefício do qual eram expulsos o amor, a boa vontade e a normalidade.

Uma dessas normas, por exemplo, era a seguinte: os automóveis de luxo tinham uma pequena lâmpada dentro, para quem precisasse ler. Entretanto, era reputado ridículo andar com essa luz acesa, pois dava a impressão de que a pessoa desejava mostrar-se e, então, devia-se circular com a luz apagada.

Ora, parecia-me que a vida era mais maleável, mais flexível e mais doce do que tais regras indicavam.

Lembro-me de ter lido, por curiosidade, um pequeno tratado de educação, no qual encontrei muitos pontos que eu conhecia de modo subconsciente, sem ter ideia de que fossem regras, e que para mim eram tão instintivas quanto respirar ou piscar os olhos. Por exemplo, o livro dizia: “Entrando numa residência, cumprimente primeiro a dona da casa”. Porém, dizer “bom dia” para a senhora me parecia algo tão natural, que eu pensei: “Isso é uma regra de educação? Como eu sou educado e não sabia!”

E tive a sensação de que se eu fizesse uma visita com a preocupação de observar as regras desse manual sem esquecer nenhuma, erraria tudo! Pelo contrário, se fosse despreocupado, agindo na minha espontaneidade, teria um certo feeling8 que me faria sentir como deveria proceder em cada momento, pois o espírito humano possui uma lógica e uma articulação extraordinária, enormemente maior do que se supõe. Além do mais, o convívio social traz consigo uma percepção e uma espécie de faro, que indicam como deve ser o trato e, portanto, eu havia aprendido muito mais através de exemplos e modos de ser, do que de princípios.

Entendi que a raiz dessa educação sem regras e, inclusive, o auge da regra, consistia em ter sentido o pulchrum9 e a delicadeza do trato humano, com seus vários matizes. Esse era o ponto alto do tema que era preciso ter em mira! Eu devia conhecer as normas – pois quem tratasse comigo tinha o direito de notar que as conhecia –, mas depois as poderia malmêner10 um pouco e, então, elas se tornariam deliciosas! Percebi que a pessoa ultrafina não observa todas as regras de educação, mas às vezes tem um sublime relaxamento, pelo qual deixa passar algumas delas, sem jamais fazer grosserias.

Dª Lucilia e o processo de maturidade de Plinio

Nesse meu ingresso para a “maioridade” deu-se também um fenômeno curioso.

Quando eu era pequeno, o amor de mamãe comigo havia se manifestado numa atitude de apoio e de proteção em relação à minha debilidade, e ao mesmo tempo de embevecimento pelo que ela via que eu era in innocentia mea.11 Mais tarde, percebi que ela acompanhou com muita atenção a minha passagem de menino para adolescente, inclusive dando-me conselhos, ávida e amorosamente recebidos, não devido ao pátrio-poder que ela detinha, mas pela colossal influência, moral e afetiva, que ela exercia sobre mim.

Aos poucos, porém, quando fui me tornando mais velho, ela de nenhum modo agiu à maneira de algumas mães que procuram prolongar a infância do filho. Pelo contrário, à medida que eu ia maturando, mamãe continuava me acompanhando com bondade e carinho, mas tratando-me com certa alteridade, como quem queria ver qual era o fruto da educação dada por ela. Eu correspondia ao que ela havia feito por mim? Era digno de manter com ela a mesma relação de afeto?

Ora, depois dos meus quinze anos, apesar de mamãe me tratar cada vez com mais afeto, eu via nascer no seu carinho uma nota diferente: o respeito em relação a mim. Ela era mãe de um homem e gostava de respeitar o varão que havia gerado.

Note-se que ela agia assim sem nunca ter lido o manual de nenhuma educadora famosa. Eram o amor materno e o bom senso, iluminados pelo amor de Deus.

De certo modo a tutela continuava e, sobretudo, ela se considerava no direito de aconselhar-me como quisesse – fosse a última das bagatelas ou um assunto dos mais importantes – no esforço para suprimir qualquer falha de minha parte. Entretanto, em determinado momento percebi que mamãe havia deixado de combater algumas coisas em mim. Não se tratava de defeitos morais – com os quais nunca transigiu – mas de certos modos de ser que ela desejara burilar na minha infância e na minha adolescência, por ver neles uma lacuna, e que agora preferia não corrigir, pois entendia que, se assim o fizesse, tiraria algo da força de minha expressão. Era preciso deixar que essas características existissem e modelassem a minha fisionomia, como parte da minha personalidade.

Ou seja, mamãe não queria fazer de mim um gatinho perfeitinho que todas as amigas dela achassem irrepreensível, mas desejava fazer de mim um homem.

Obediência singular

Por exemplo, quando era pequeno, ao chegar a casa tocava a campainha e, vindo a criada, eu entrava, batia a porta e jogava meu chapéu no porta-chapéus. Então minha mãe dizia:

Um porta-chapéus, no início do século XX

– Não se faz isso. Um jovem como você não pode ser arrogante, mas humilde. Deve entregar o chapéu à empregada e entrar sem chamar a atenção sobre si.

Assim, numa multidão de pequenos detalhes ela me trazia muito apertado. Ora, logo no primeiro dia em que tive a chave de casa, ao chegar, entrei e bati a porta. Ela presenciou a cena e não me disse nada.

De maneira que minha obediência a mamãe era muito singular. Quando fiz meus quinze anos, “proclamei a independência” em relação a uma série de pequenos pormenores, mas, nos aspectos essenciais da vida, que tocavam na Religião, na Moral, nos bons costumes e na consideração que eu deveria ter para com ela e para com certas pessoas mais velhas da família, seguia exatamente o que ela desejava.

Então, continuei a ser tão afetuoso com mamãe, como o era aos cinco anos de idade. Tratava-a com muitíssimo respeito e dava-lhe toda sorte de atenções. E quando ela me pedia algum favor, eu o fazia imediatamente, com cortesia e empressement,12 agradando-a de todas as maneiras possíveis.

Conversa noturna e ajuste de contas

Eu tinha o costume de sair todas as noites, em geral para ir à casa de meu tio Gabriel, mas mamãe nunca me perguntava aonde eu ia. No máximo, se ela precisasse mandar alguma coisinha à casa do irmão – por exemplo, algum medicamento para a cunhada –, às vezes me perguntava:

– Você vai hoje à noite à casa de Gabriel? Então, me faz o favor de levar tal remédio?

Eu retornava por volta das onze horas ou meia-noite, o mais tardar quinze para a uma. Encontrava meu pai dormindo havia muito tempo e minha mãe inteiramente preparada para descansar, mas acordada, reclinada no encosto da cama e rezando. Sem exceção, nunca aconteceu de ela adormecer antes de minha chegada!

Era esse o momento do dia que tínhamos para conversar a sós. Eu me sentava no bordo da cama e, sempre muito expansivo, falava longamente com ela sobre o que tinha visto e lhe contava tudo, sem esconder nada, inclusive dando opiniões e mencionando discussões de que eu havia participado. Ela prestava muita atenção, calma, tranquila e benévola, mas nunca me fiscalizava a respeito das minhas saídas e, se eu tivesse ido a alguma festa, por exemplo, na volta jamais me perguntaria: “Com quem você dançou?”, nem sequer: “Com quem você esteve?”

Entretanto, se transparecesse no relato algo que ela não aprovasse, ou se eu houvesse falhado em algum ponto de polidez ao longo do dia, era essa a hora do ajuste de contas, sempre a sós: mamãe me corrigia a respeito de um parente com quem eu não tinha sido tão atencioso quanto devia; uma senhora que estivera em casa e que eu não acompanhara até ao portão. Esses pormenores que ela fazia questão de serem bem desempenhados, e mil outros assuntos.

Creio que muitas vezes mamãe deveria estar com sono nesse horário, mas eu nem o suspeitava, pois ela não manifestava pressa nenhuma. Então eu começava a perguntar-lhe sobre inúmeros assuntos, às vezes doutrinários ou históricos, relacionados com o passado da família. Ela me respondia e a conversa ia longe… Essa era a paciência sem fim de mamãe comigo!

Meu pai roncava a valer, mas de vez em quando acordava e dizia:

– Mas, gente! Discutir filosofia a esta hora da noite? Isso é para conversar durante o dia… Por que agora? Não poderiam ficar quietos? Deixem isso para amanhã e vão dormir. Esses Ribeiro dos Santos!

Aquilo era dito sem mau humor e inclusive em tom de brincadeira, pois era o homem benévolo por excelência. Nós nem respondíamos, ele caía novamente no sono e continuávamos a conversar até onde eu entendesse…

Depois eu ia me recolher e acho que logo depois ela apagava a luz e adormecia também.

Preocupação e vigilância de Dª Lucilia

Certa noite, estando em casa de meus primos,13 eles me convidaram para ir à residência dos primos deles, contraparentes meus,14 e eu fui. Chegando lá, para encher o tempo começamos a jogar baralho, mas sem apostar dinheiro, dando risadas e inclusive fazendo uma combinação: os que ganhassem a partida teriam o direito de pintar uns riscos vermelhos com ruge ou batom na face dos que perdessem, brincadeira que se compreendia na intimidade que havia entre nós, pois nos tratávamos como irmãos e irmãs. Ora, eu não prestei muita atenção naquela partida, pois não tinha maior interesse em ganhá-la nem me incomodava em que me pintassem, uma vez que iria lavar-me logo depois. O resultado é que perdi, e me encheram o rosto com pinturas burlescas.

Tudo isso durou até as duas da manhã, e eu pensava: “Mamãe está acordadinha e receosa por não me ver chegar”. Então, em certo momento eu disse:

– Está tarde demais. Vamos embora.

Também dizia para mim mesmo que mamãe iria estranhar a minha face pintada, mas não quis pedir para lavar-me ali mesmo, pois percebi que não ficaria bem, uma vez que todos os que perderam iam lavar-se em suas próprias residências, antes de dormir. Então, meus primos me trouxeram de automóvel até minha casa, já muito tarde, perto das três ou quatro horas. Enfiei a chave na porta, abri e encontrei minha mãe, em pé, com ar batalhador e muito apreensiva. Quando viu o meu rosto todo pintado, teve um verdadeiro susto! Fui beijá-la, mas ela me disse, com certa reserva:

– Meu filho! Que hora é essa para voltar? Onde você foi? Telefonei para a casa de meu irmão e você não estava lá.

Ela não tivera a ideia de procurar-me onde eu havia ido, pois eu quase nunca frequentava aquela casa, de maneira que não sabia onde me encontrar e se perguntava o que acontecera comigo. Então lhe contei que estivera em boa companhia, em casa daqueles parentes. Ela perguntou:

– Até agora?

– Até agora. Estou saindo de lá.

– O que você foi fazer lá?

– Convidaram-me e fui.

– E essas pinturas no rosto? O que isso significa?

Eu dei risada e expliquei o que acontecera, mas, no primeiro momento, ela teve dificuldade em dominar o seu estado temperamental. Então eu disse:

– Não tem nada, meu bem! Vamos deixar disso!

Creio que ela se deixou convencer pelo tom de verdade com que eu falava. Entendeu tratar-se de algo completamente inocente, ficou sossegada e foi para o seu quarto. Eu passei o cadeado na corrente da porta, fiz a minha toilette e depois fui falar com ela, que já estava deitadinha, esperando-me. Conversamos um pouco – sem tratar mais do assunto de minha saída –, despedimo-nos afetuosamente, eu fui dormir e daí a pouco reinava a paz na Alameda Barão de Limeira, 77.

Tenho certeza de que mamãe nem sequer pensou em telefonar no dia seguinte à dona da casa onde eu havia ido, para perguntar-lhe: “Anita, Plinio esteve mesmo aí, ontem, até tantas horas?” Absolutamente não! Ela sabia que eu tinha dito a verdade, e o incidente estava encerrado.

Entretanto, nesse momento percebi tudo quanto haveria de severidade da parte de minha mãe – embora eu já fosse um mocinho de quinze anos – se eu tivesse vindo de onde não devia. E essa reprovação me penetrou profundamente, fazendo-me entender de modo vivo o ensinamento moral da Igreja.

Vi também o quanto ela temia que eu me deixasse envolver por más companhias, pelos perigos espirituais da vida moderna, saísse do bom caminho e me perdesse. Essa preocupação estava sempre no espírito de mamãe, embora não o dissesse, pois considerava que a finalidade da vida dela era a tarefa de fazer seus filhos chegarem a bom porto, na prática da Religião Católica.

1 Em sua obra Revolução e Contra-Revolução, o Autor distingue as profundidades do processo revolucionário, a primeira das quais “consiste numa crise nas tendências” da alma humana. Assim, as “tendências desordenadas […] começam por modificar as mentalidades, os modos de ser, as expressões artísticas e os costumes”. Corrêa de Oliveira, Plinio. Op. cit., p. 41.

2 Em latim: “nos últimos instantes da vida”. Expressão utilizada pelo Autor à maneira de gracejo.

3 Em 1923.

4 O Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira (1835-1919), tio de Dr. João Paulo – pai de Plinio –, foi Presidente do Conselho de Ministros no tempo do Império brasileiro e é considerado, junto com a Princesa Isabel, autor da Lei Áurea, o documento da libertação dos escravos. Cf. Volume I desta coleção, pp. 45-46.

5 Plinio voltou a estudar no Colégio São Luís em 1924, tendo já completado quinze anos de idade. As razões que o levaram a esse retorno estão explicadas no capítulo I

deste livro, pp. 25-26.

6 Em francês: discutindo banalidades.

7 Em francês: fulgurante.

8 Em inglês: sentimento, intuição.

9 Em latim: beleza.

10 Em francês: maltratar.

11 Em latim: “na minha inocência” (Sl 25, 11).

12 Em francês: pressa obsequiosa.

13 Os filhos de Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos.

14 Filhos do Dr. Francisco da Cunha Diniz Junqueira e de Dª Maria Balbina Procópio Junqueira (Anita), irmã de Dª Gabriela Junqueira, esposa de Dr. Gabriel, irmão de Dª Lucilia. Eram eles Cordélia, Maria Helena, Geraldo e Maria de Lourdes.

às das meninas, ainda no estilo da Belle Époque: rendas, grandes golas e outros enfeites desse gênero.

Nessa fase eles usavam chapéu de palha de boa qualidade, com aba larga e em geral revirado para cima; meias curtas e botinas, cujo cano chegava pouco acima do tornozelo, para dar firmeza aos passos. Os meninos também vestiam com frequência traje de marinheiro, com o gorrinho característico, e eu mesmo me vesti assim.

Os trajes da adolescência

Passado esse período, quando eles entravam na adolescência, começavam a usar roupas que representavam um estágio intermediário, antes da calça comprida. Era uma mudança brusca para a roupa de homem, ou seja, camisa de colarinho, gravata, paletó e chapéu mole de adulto – naturalmente de tamanho-menino – ou palheta, chapéu do qual eu não gostava nada, pois não ia bem com a minha personalidade.

A calça continuava curta e as meias eram altas. Conforme o caso, para uns – os mais afrancesados – estas subiam até a calça sem deixar ver nada da perna ou, para outros, chegavam até os joelhos, que ficavam de fora. Os americanizados ou “inglesados” usavam meias grossas, com revés bordado, mostrando desenhos escoceses. Nas ocasiões de mais solenidade, as meias eram de seda preta. Eles também deixavam as botinas e passavam a usar sapatos do tipo utilizado pelos homens adultos.

Por uma coincidência fortuita, na minha geração a passagem da botina para o sapato coincidiu com certa onda de liberalismo no Colégio São Luís, a qual fazia sentir um desafogo e um gosto especial na “liberalização” dos tornozelos. Assim, esse pormenor tão neutro, como o uso dos sapatos, estava a serviço da Revolução tendencial,1 de maneira que eu inclusive cheguei a me perguntar se não deveria continuar a usar botinas, mas depois percebi que não era possível.

Incompatibilidade com a moda

Não se pode imaginar o quanto as senhoras conversavam naquele tempo, por exemplo à mesa do almoço e do jantar, sobre trajes. Era algo incalculável! Sobre tal pessoa que tinha ou não tinha bom gosto; sobre Fulana que estava vestida de tal jeito em tal festa… Eu sabia de cor todos os nomes dos tecidos de trajes femininos, de tanto ouvir falar sobre eles, mas nunca me preocupava com isso. Não me interessava por minhas próprias roupas nem prestava atenção nelas.

Essa indiferença em relação aos meus trajes se transformou em incompatibilidade, quando comecei a usar a roupa de adolescente. Um moço naquele tempo era obrigado a se arranjar muito bem, e não devia apenas manter o fixador no cabelo continuamente em ordem, mas, se a camisa ou a gravata não estivessem impecáveis, devia trocá-las; algumas vezes por dia se fosse preciso!

Então, com a minha capacidade de atenção mais definida, vendo fotografias em jornais e revistas, ou assistindo a fitas de cinema, percebia que se falava muito de moda, inclusive para os homens. De repente, uma gravata de certo estilo entrava na moda ou saía dela, e eu pensava: “Isso se move, e essa movimentação faz com que tudo seja mais vulgar e mais pífio. Quando começou a pifar desse jeito? E que processo é este, no qual estou engajado? Preciso saber…”

Trajes novos, costureira e alfaiates

Por outro lado, eu detestava experimentar roupas novas. Nessas ocasiões, tinha de permanecer de pé diante da costureira, e mamãe dizia:

– Olhe aqui, as costas não estão caindo bem. Dª Fulana, ponha um alfinete aqui, no paletó do Plinio, e vamos ver se assim fica melhor.

A Dª Fulana respondia:

– Não, não vai bem, Dª Lucilia, porque se prende aqui, puxa lá…

– É verdade. Então, vamos pensar um pouco onde pôr esse alfinete.

E assim, de alfinete em alfinete, chegava a um ponto em que eu não aguentava mais… Então, quando comecei a vestir traje de adolescente, lembro-me que eu disse a mamãe:

– Olhe, a senhora sabe? Isto é roupa de homem e não é de mulher. Deixe que eu me arranjo com o alfaiate!

De fato, dizia isso para escapar das provas. Então passei a frequentar um alfaiate na cidade, o qual nem tinha interesse em fazer bons trajes. Eu precisava apenas vestir a roupa nova numa cabine toda cheia de espelhos. Ele vinha ver, colocava e tirava os alfinetes como queria, eu dizia que estava muito bem e saía.

Depois, ainda por horror a ter de ir ao alfaiate, decidi comprar roupa já feita, ocultando-o de meus parentes o quanto podia, até que, em certo momento, algum deles me observava e dizia:

– A sua roupa não está estreita?

– Não, ainda vai. – respondia eu.

– Mande fazer roupas!

Então, in extremis,2 tinha de voltar ao alfaiate, mas sabia que uma compensação me esperava: sentir-me no regalo da roupa larga.

Problemas de crescimento

Nessa idade da adolescência, percebi que se davam comigo uma série de disfunções ligadas ao crescimento. Então, às vezes eu me olhava e percebia que estava com os pés enormes e as mãos já crescidas, e me sentia desconjuntado, mas entendia que tudo isso fazia parte do “vale de lágrimas” da vida: aspectos incompletos de um organismo adolescente, que tendia a se completar.

Também sentia a mudança de voz, durante a qual o rapaz fala alternativamente com voz fina e grossa. Eu já possuía uma voz forte, que tendia a engrossar – sem ser propriamente um vozeirão – mas, nessa fase, começava a falar, em geral sobre assuntos sérios, e, de repente, saía de mim um timbre fino em meio à voz grossa, que me surpreendia. Depois dessa mudança, porém, descobri que possuía uma voz dotada de todos os registros, os quais eu poderia usar se quisesse, falando em qualquer volume.

Calça comprida e chave da casa

Quando o rapaz completava quinze anos deixava de usar calças curtas. Os pais mandavam fazer para ele um terno com calças compridas, e esse último passo no trajar-se como homem era o emblema de que ele havia cruzado um cabo, um marco, um limite que diferenciava o menino do mocinho. Em certas famílias existia inclusive a tradição de fazer uma festa nesse dia – na qual ele comparecia pela primeira vez de calça comprida –, pois para ele havia terminado a infância.

Nessa ocasião, o pai lhe entregava a chave da casa, dizendo:

– Veja o uso que fará dela! E nunca chegue tarde.

Na realidade, o filho chegaria tarde se quisesse, pois já era absolutamente independente. A partir desse momento fazia o que entendia, sem dar satisfações ao pai ou à mãe, e estes não o controlavam mais nem se imiscuíam em sua vida. Assim, essa entrega da chave significava uma espécie de proclamação de maioridade completa, não legal, mas de fato. O menino passara a ser adulto.

Os quinze anos de Plinio

Ao amanhecer do dia 13 de dezembro do ano em que eu completei quinze anos,3 estava pronta para mim uma calça comprida. O resto da minha roupa era igual à da fase anterior, com exceção das grandes meias de menino, as quais seriam dadas aos pobres.

Na hora em que eu vinha saindo de casa, ainda no corredor, meu pai se aproximou de mim, sorridente e, vendo-me com traje de homem, chamou-me para o escritório dele e me disse, com toda a bonomia que o caracterizava:

– Olhe, você já está moço e, daqui em diante, é dono do seu nariz (expressão antiga que significava: “pode ir aonde quiser”). Aqui está a chave da casa.

Era a chave da porta de entrada, marca Yale. Eu percebi que não se tratava de uma chave que estivesse sobrando, mas tinha sido encomendada no chaveiro para a ocasião, pois era reluzente. E papai continuou:

– Mas, preste atenção: cuide de não deixar a casa aberta, quando você chegar à noite, e feche bem o cadeado. Quanto ao mais, você agora é livre. Pode entrar e sair a qualquer hora, mas tenha juízo e faça bom uso da sua liberdade.

Nesse momento Dª Lucilia acrescentou:

– Deus te proteja!

Isso foi feito com toda naturalidade e sem grande formalidade, mas tinha algo de cerimonial. Eu, entretanto, tive a sensação de entrar numa aventura para a qual não sabia se teria forças.

Dr. João Paulo e os ladrões

Eu notei que meu pai me deu essa chave com certa inquietação. Homem metódico por excelência, já previa que eu – o distraído por excelência – ia meter a chave em qualquer bolso e deixar a casa aberta, e imaginava as tragédias consequentes… É preciso dizer que era extremamente cauto e tinha pavor de ladrão, o que chegava a ser uma verdadeira mania.

Ora, naquele tempo todos sabiam que existiam criminosos, mas que eles formavam um pequeno mundo à parte, morando em bairros próprios. Por outro lado, a polícia começava a ficar super-técnica e muito eficaz para prender qualquer bandido, de maneira que o número de ladrões e assassinos ia decaindo. Assim, um fenômeno estranho começou a se dar nessa época de otimismo: as portas das casas eram cada vez mais débeis, as grades mais baixas – apenas com a finalidade de não deixar entrar os cães – e, em algumas residências, os portões desapareceram, como se o crime não existisse! Eu, por exemplo, nessa idade andava pela rua a qualquer hora da noite e não me passava pela mente a ideia de ter medo.

Mesmo assim, meu pai havia instalado na porta de casa uma corrente de ferro com cadeado e, quando chegava a noite, quem entrasse tinha a obrigação de tirar a chave da fechadura, passar a corrente em dois trincos e fechar o cadeado. E, a partir do dia em que me deu a chave de casa, às vezes ele acordava durante a noite, levantava-se e ia verificar se eu já tinha entrado, e se de fato havia fechado bem a porta, para ter a certeza de dormir um sono tranquilo. Era um estado de espírito dos antigos tempos, quase reminiscência da vida num castelo feudal!

Contra-Revolução no vestuário

Entre outras liberdades que adquiri com a chave da casa, também passei a receber – em geral no sábado – uma quota para as despesas da semana que não eram necessárias, mas supérfluas,

portanto aquilo que constituía a delícia da vida. Coube-me também mandar fazer as roupas que entendesse, evidentemente dentro do orçamento paterno. Liberdade da qual usei do modo mais distraído possível…

Ora, nessa idade, eu já sabia dizer claramente, com palavras definidas, o que via da existência da Revolução e da necessidade de uma Contra-Revolução. Aos meus quinze anos essa definição já era velha no meu espírito. E o traje masculino corrente parecia-me uma espécie de libré da Revolução, que não me representava em nada, símbolo da fase histórica na qual o mundo se encontrava. Sentia-me nele não apenas como se estivesse nas roupas de um outro, mas de alguém que fosse um “anti-eu”.

Entretanto, não podia fazer outra coisa senão vestir-me como todos, e pensava: “Para não ter complicações, sou obrigado a ceder nesse ponto e usar as roupas que todo o mundo aprova, uma vez que nisso não está involucrado nada referente à Fé ou aos costumes – pelo menos diretamente –, mas eu me reservo o direito de nunca ter a preocupação de fazer uma fisionomia, nem de agir com modos de acordo com essa roupa. Eu serei o que sou!”

Então, cuidava muito de que as minhas roupas fossem tão parecidas quanto possível às do tempo imediatamente anterior ao meu. As pessoas o notavam, mas o que eu fazia estava tão próximo do fluxo geral, que não tinham coragem de dizer nada e desse modo eu não provocava um escândalo. Eu permanecia no trem da sociedade, mas resolvi pôr-me no último vagão, escolhendo as cores e os tecidos mais conservadores que podia encontrar, e mandando fazer trajes menos revolucionários que os modernos.

Aliás, desde logo comecei a usar o jaquetão, por duas razões: ele representava uma moda mais antiga do que o paletó, mas, de outro lado, também me parecia mais sério. Aqueles quatro botões eram mais concludentes e afirmavam mais o homem do que os botõezinhos na frente do paletó.

Naquele tempo, todo rapaz de certo nível – mesmo sem ser rico, mas apenas abastado – possuía pelo menos quatro ou cinco ternos de casimira, e era frequente que tivesse um jaquetão, o qual ele vestia mais para cerimônia do que para passeio. Eu observei isso e resolvi: “Vou usar jaquetão noite e dia, até para passeio!”

Esse era um modo de me apresentar mais contrarrevolucionário que os de minha idade, mas sem chegar ao ponto de estabelecer um hiato entre mim e eles. Assim, entrando para a vida, eu era a própria imagem de um mundo que acabava de morrer.

Relógio de bolso ou de pulseira?

Aos quinze anos também começava-se a usar relógio.

Eu recebi de tia Zili um bonito relógio de bolso, de ouro e com corrente, adequado para a idade de mocinho, e comecei a utilizá-lo. Entretanto, nessa época houve um “decreto” da moda, que mandava acabar com esse tipo de relógio, em favor do relógio de pulso. Mesmo assim, eu preferia aquele de bolso e não o deixei, sobretudo por não gostar daquela pulseira, a qual criava um entrave em meus movimentos.

Usei o relógio de bolso muito além do que era cabível segundo os costumes, mas, quando essa atitude passou a ser “escandalosa”, eu me pus o problema: “É verdadeira fidelidade continuar a usar relógio de bolso? Ou estarei desservindo o princípio que eu quero arvorar?” E, tudo bem observado, cheguei à conclusão de que eu faria o papel de D. Quixote, se entrasse em oposição com todo o mundo por causa dessa questão. Então, tive de aposentar o meu relógio de bolso, que depois perdi, e comecei a usar relógio de pulso.

Descuido ostensivo nos trajes

Por outro lado, eu usava os trajes com relaxamento ostensivo e desdenhoso. Apesar de serem feitos por bons alfaiates, poucos minutos depois de serem utilizados por mim já estavam velhos e feios. Eu percebia que outros se preocupavam, por exemplo, com a dobra da calça, e dizia comigo: “Eu não posso prestar atenção nessa bobagem, nem me lembrar de abrir meu paletó cada vez que me sento, para não enchê-lo de vincos. Não esperem isso de mim, pois tenho mais o que pensar!”

Papai, pelo contrário, vestia-se muito bem e era cuidadoso. Lembro-me que uma vez ele me disse:

– Você está parecido com o seu tio João Alfredo.4

Achei que me fazia um elogio e arregalei os olhos porque, na mitologia da família dele – e um pouco na minha família materna, por osmose –, o Conselheiro João Alfredo era “o castro e o astro”!

– Mas, por que, papai?

– Certo homem de Pernambuco que morava no Rio, e se vestia sempre sem cuidado, um dia lhe disse: “Conselheiro, o senhor é como eu: sempre com boas roupas, e sempre andando de trapos!”

O intuito evidente de meu pai era incentivar-me a prestar atenção no meu modo de vestir, mas eu nem compreendi bem aquela história… Dei por entendido o que queria dizer aquilo e fui tratar de outra coisa.

Tio Nestor e o terno novo

Certa vez, o meu tio Nestor, que tinha muito apreço por mim, resolveu levar-me consigo e mandar fazer-me um traje.

O alfaiate dele fez para mim o que podia haver de mais fino, moderno e bem cortado, ao gosto do meu tio: um terno de casimira inglesa grossa, de cor cinza com alguns pontos de cores diferentes e, em certas partes, inclusive um pouquinho de vermelho. Depois fui experimentá-lo e parece que saiu bem, pois tio Nestor ficou contente.

Quando recebi o traje não tive pressa de usá-lo, até que, uma bela manhã, no rodízio das minhas roupas, chegou a vez de pôr essa. Retirei do armário aquele terno novo, vesti-o muito distraidamente, como podia vestir um dos antigos, e fui para o Colégio São Luís.5 Isso era considerado um absurdo, pois uma roupa nova deveria ser utilizada na vida social, aos sábados ou domingos, e ninguém a usaria para ir ao colégio. Inexperiência de minha parte.

Eu não era friorento, mas estávamos na entrada de um inverno rigoroso em São Paulo e, devido ao frio da manhã, tinha os lábios rachados, muito vermelhos e sangrando um pouquinho. Isso me acontecia com frequência e mamãe sempre me recomendava o uso de manteiga de cacau, mas eu não dava nenhuma importância a essa bagatela.

Não preciso dizer que entrei atrasado no colégio, o que era crônico – e tolerado pelos Padres –, pois nunca fui pontual e apenas não chegava com atraso à Missa. Na sala de aula estava se realizando o chamado “estudo”, na linguagem oficial do colégio: hora em que os alunos deviam permanecer quietos, preparando a lição que teriam de repetir daí a pouco tempo. Aliás, eles estavam pseudoestudando, ergotant,6 e era inevitável que todos olhassem para o atrasado.

Fui cumprimentar o Padre que dirigia o estudo. Nesses casos, os alunos mais conservadores osculavam-lhe a mão, enquanto os mais liberais lhe davam apenas um cumprimento de cabeça, ao qual ele não respondia. Eu, sempre conservador e tido como reacionário, ao entrar fui beijar a mão do Sacerdote e, nesse momento, todos os colegas começaram a tossir e a pigarrear. Imediatamente percebi que aquilo era comigo, mas não me dei conta do que se tratava e pensei: “O que eles inventaram com essa história? Tenho um terno sem manchas, chibante de novo e saindo do alfaiate. Está tudo em ordem!”

Quando me voltei e fui até a minha carteira no fundo da sala, eles continuaram a tossir ainda mais. Uma saraivada geral! O Padre não disse nada, nem podia intervir, pois eles, sendo tão malandros, responderiam que estavam pigarreando devido ao frio. Eu me sentei e não me incomodei com o caso, mas, afinal, quando chegou o recreio perguntei a alguns deles:

– O que vocês inventaram com essa história?

Eles deram gargalhadas e explicaram: o fato de eu me apresentar super-bem vestido, com roupa nova e muito corado, configurava o tipo do rapaz que desejava bancar o elegantíssimo e, inclusive, havia pintado os lábios, uma vez que estavam de um vermelho vivo e éclatant.7 Evidentemente eles fingiram achar aquilo – que sabiam não ser verdade –, mas eu percebi que a brincadeira não tinha relação com minha condição de católico e não me incomodei. Qualquer outro aluno, que tivesse a imprudência de se apresentar diante dos outros nessas circunstâncias, teria sido objeto de um deboche assim!

Entretanto, o meu modo de sentar, de andar e de movimentar-me deteriorava as minhas roupas de tal maneira, que o terno dado pelo tio Nestor não durou uma semana em bom estado.

A verdadeira boa educação

Aliás, nessa fase de mocinho, passei a sentar-me com as pernas cruzadas, o que era estritamente proibido no meu tempo de menino. Não procedia assim diante de senhoras, mas ao conversar com qualquer homem, por mais velho e respeitável que fosse. Quando muito, dizia:

– Dá licença?

E cruzava as pernas com toda naturalidade. Eu percebia que certas regras de educação daquele tempo haviam tomado um caráter absoluto, quase como princípios de moral que ninguém ousava violar, sob pena de ficar mal. Havia algo de tenso, de esticado e de hostil nesse modo de cumpri-las, que me parecia próprio ao mundo moderno, e em benefício do qual eram expulsos o amor, a boa vontade e a normalidade.

Uma dessas normas, por exemplo, era a seguinte: os automóveis de luxo tinham uma pequena lâmpada dentro, para quem precisasse ler. Entretanto, era reputado ridículo andar com essa luz acesa, pois dava a impressão de que a pessoa desejava mostrar-se e, então, devia-se circular com a luz apagada.

Ora, parecia-me que a vida era mais maleável, mais flexível e mais doce do que tais regras indicavam.

Lembro-me de ter lido, por curiosidade, um pequeno tratado de educação, no qual encontrei muitos pontos que eu conhecia de modo subconsciente, sem ter ideia de que fossem regras, e que para mim eram tão instintivas quanto respirar ou piscar os olhos. Por exemplo, o livro dizia: “Entrando numa residência, cumprimente primeiro a dona da casa”. Porém, dizer “bom dia” para a senhora me parecia algo tão natural, que eu pensei: “Isso é uma regra de educação? Como eu sou educado e não sabia!”

E tive a sensação de que se eu fizesse uma visita com a preocupação de observar as regras desse manual sem esquecer nenhuma, erraria tudo! Pelo contrário, se fosse despreocupado, agindo na minha espontaneidade, teria um certo feeling8 que me faria sentir como deveria proceder em cada momento, pois o espírito humano possui uma lógica e uma articulação extraordinária, enormemente maior do que se supõe. Além do mais, o convívio social traz consigo uma percepção e uma espécie de faro, que indicam como deve ser o trato e, portanto, eu havia aprendido muito mais através de exemplos e modos de ser, do que de princípios.

Entendi que a raiz dessa educação sem regras e, inclusive, o auge da regra, consistia em ter sentido o pulchrum9 e a delicadeza do trato humano, com seus vários matizes. Esse era o ponto alto do tema que era preciso ter em mira! Eu devia conhecer as normas – pois quem tratasse comigo tinha o direito de notar que as conhecia –, mas depois as poderia malmêner10 um pouco e, então, elas se tornariam deliciosas! Percebi que a pessoa ultrafina não observa todas as regras de educação, mas às vezes tem um sublime relaxamento, pelo qual deixa passar algumas delas, sem jamais fazer grosserias.

Dª Lucilia e o processo de maturidade de Plinio

Nesse meu ingresso para a “maioridade” deu-se também um fenômeno curioso.

Quando eu era pequeno, o amor de mamãe comigo havia se manifestado numa atitude de apoio e de proteção em relação à minha debilidade, e ao mesmo tempo de embevecimento pelo que ela via que eu era in innocentia mea.11 Mais tarde, percebi que ela acompanhou com muita atenção a minha passagem de menino para adolescente, inclusive dando-me conselhos, ávida e amorosamente recebidos, não devido ao pátrio-poder que ela detinha, mas pela colossal influência, moral e afetiva, que ela exercia sobre mim.

Aos poucos, porém, quando fui me tornando mais velho, ela de nenhum modo agiu à maneira de algumas mães que procuram prolongar a infância do filho. Pelo contrário, à medida que eu ia maturando, mamãe continuava me acompanhando com bondade e carinho, mas tratando-me com certa alteridade, como quem queria ver qual era o fruto da educação dada por ela. Eu correspondia ao que ela havia feito por mim? Era digno de manter com ela a mesma relação de afeto?

Ora, depois dos meus quinze anos, apesar de mamãe me tratar cada vez com mais afeto, eu via nascer no seu carinho uma nota diferente: o respeito em relação a mim. Ela era mãe de um homem e gostava de respeitar o varão que havia gerado.

Note-se que ela agia assim sem nunca ter lido o manual de nenhuma educadora famosa. Eram o amor materno e o bom senso, iluminados pelo amor de Deus.

De certo modo a tutela continuava e, sobretudo, ela se considerava no direito de aconselhar-me como quisesse – fosse a última das bagatelas ou um assunto dos mais importantes – no esforço para suprimir qualquer falha de minha parte. Entretanto, em determinado momento percebi que mamãe havia deixado de combater algumas coisas em mim. Não se tratava de defeitos morais – com os quais nunca transigiu – mas de certos modos de ser que ela desejara burilar na minha infância e na minha adolescência, por ver neles uma lacuna, e que agora preferia não corrigir, pois entendia que, se assim o fizesse, tiraria algo da força de minha expressão. Era preciso deixar que essas características existissem e modelassem a minha fisionomia, como parte da minha personalidade.

Ou seja, mamãe não queria fazer de mim um gatinho perfeitinho que todas as amigas dela achassem irrepreensível, mas desejava fazer de mim um homem.

Obediência singular

Por exemplo, quando era pequeno, ao chegar a casa tocava a campainha e, vindo a criada, eu entrava, batia a porta e jogava meu chapéu no porta-chapéus. Então minha mãe dizia:

– Não se faz isso. Um jovem como você não pode ser arrogante, mas humilde. Deve entregar o chapéu à empregada e entrar sem chamar a atenção sobre si.

Assim, numa multidão de pequenos detalhes ela me trazia muito apertado. Ora, logo no primeiro dia em que tive a chave de casa, ao chegar, entrei e bati a porta. Ela presenciou a cena e não me disse nada.

De maneira que minha obediência a mamãe era muito singular. Quando fiz meus quinze anos, “proclamei a independência” em relação a uma série de pequenos pormenores, mas, nos aspectos essenciais da vida, que tocavam na Religião, na Moral, nos bons costumes e na consideração que eu deveria ter para com ela e para com certas pessoas mais velhas da família, seguia exatamente o que ela desejava.

Então, continuei a ser tão afetuoso com mamãe, como o era aos cinco anos de idade. Tratava-a com muitíssimo respeito e dava-lhe toda sorte de atenções. E quando ela me pedia algum favor, eu o fazia imediatamente, com cortesia e empressement,12 agradando-a de todas as maneiras possíveis.

Conversa noturna e ajuste de contas

Eu tinha o costume de sair todas as noites, em geral para ir à casa de meu tio Gabriel, mas mamãe nunca me perguntava aonde eu ia. No máximo, se ela precisasse mandar alguma coisinha à casa do irmão – por exemplo, algum medicamento para a cunhada –, às vezes me perguntava:

– Você vai hoje à noite à casa de Gabriel? Então, me faz o favor de levar tal remédio?

Eu retornava por volta das onze horas ou meia-noite, o mais tardar quinze para a uma. Encontrava meu pai dormindo havia muito tempo e minha mãe inteiramente preparada para descansar, mas acordada, reclinada no encosto da cama e rezando. Sem exceção, nunca aconteceu de ela adormecer antes de minha chegada!

Era esse o momento do dia que tínhamos para conversar a sós. Eu me sentava no bordo da cama e, sempre muito expansivo, falava longamente com ela sobre o que tinha visto e lhe contava tudo, sem esconder nada, inclusive dando opiniões e mencionando discussões de que eu havia participado. Ela prestava muita atenção, calma, tranquila e benévola, mas nunca me fiscalizava a respeito das minhas saídas e, se eu tivesse ido a alguma festa, por exemplo, na volta jamais me perguntaria: “Com quem você dançou?”, nem sequer: “Com quem você esteve?”

Entretanto, se transparecesse no relato algo que ela não aprovasse, ou se eu houvesse falhado em algum ponto de polidez ao longo do dia, era essa a hora do ajuste de contas, sempre a sós: mamãe me corrigia a respeito de um parente com quem eu não tinha sido tão atencioso quanto devia; uma senhora que estivera em casa e que eu não acompanhara até ao portão. Esses pormenores que ela fazia questão de serem bem desempenhados, e mil outros assuntos.

Creio que muitas vezes mamãe deveria estar com sono nesse horário, mas eu nem o suspeitava, pois ela não manifestava pressa nenhuma. Então eu começava a perguntar-lhe sobre inúmeros assuntos, às vezes doutrinários ou históricos, relacionados com o passado da família. Ela me respondia e a conversa ia longe… Essa era a paciência sem fim de mamãe comigo!

Meu pai roncava a valer, mas de vez em quando acordava e dizia:

– Mas, gente! Discutir filosofia a esta hora da noite? Isso é para conversar durante o dia… Por que agora? Não poderiam ficar quietos? Deixem isso para amanhã e vão dormir. Esses Ribeiro dos Santos!

Aquilo era dito sem mau humor e inclusive em tom de brincadeira, pois era o homem benévolo por excelência. Nós nem respondíamos, ele caía novamente no sono e continuávamos a conversar até onde eu entendesse…

Depois eu ia me recolher e acho que logo depois ela apagava a luz e adormecia também.

Preocupação e vigilância de Dª Lucilia

Certa noite, estando em casa de meus primos,13 eles me convidaram para ir à residência dos primos deles, contraparentes meus,14 e eu fui. Chegando lá, para encher o tempo começamos a jogar baralho, mas sem apostar dinheiro, dando risadas e inclusive fazendo uma combinação: os que ganhassem a partida teriam o direito de pintar uns riscos vermelhos com ruge ou batom na face dos que perdessem, brincadeira que se compreendia na intimidade que havia entre nós, pois nos tratávamos como irmãos e irmãs. Ora, eu não prestei muita atenção naquela partida, pois não tinha maior interesse em ganhá-la nem me incomodava em que me pintassem, uma vez que iria lavar-me logo depois. O resultado é que perdi, e me encheram o rosto com pinturas burlescas.

Tudo isso durou até as duas da manhã, e eu pensava: “Mamãe está acordadinha e receosa por não me ver chegar”. Então, em certo momento eu disse:

– Está tarde demais. Vamos embora.

Também dizia para mim mesmo que mamãe iria estranhar a minha face pintada, mas não quis pedir para lavar-me ali mesmo, pois percebi que não ficaria bem, uma vez que todos os que perderam iam lavar-se em suas próprias residências, antes de dormir. Então, meus primos me trouxeram de automóvel até minha casa, já muito tarde, perto das três ou quatro horas. Enfiei a chave na porta, abri e encontrei minha mãe, em pé, com ar batalhador e muito apreensiva. Quando viu o meu rosto todo pintado, teve um verdadeiro susto! Fui beijá-la, mas ela me disse, com certa reserva:

– Meu filho! Que hora é essa para voltar? Onde você foi? Telefonei para a casa de meu irmão e você não estava lá.

Ela não tivera a ideia de procurar-me onde eu havia ido, pois eu quase nunca frequentava aquela casa, de maneira que não sabia onde me encontrar e se perguntava o que acontecera comigo. Então lhe contei que estivera em boa companhia, em casa daqueles parentes. Ela perguntou:

– Até agora?

– Até agora. Estou saindo de lá.

– O que você foi fazer lá?

– Convidaram-me e fui.

– E essas pinturas no rosto? O que isso significa?

Eu dei risada e expliquei o que acontecera, mas, no primeiro momento, ela teve dificuldade em dominar o seu estado temperamental. Então eu disse:

– Não tem nada, meu bem! Vamos deixar disso!

Creio que ela se deixou convencer pelo tom de verdade com que eu falava. Entendeu tratar-se de algo completamente inocente, ficou sossegada e foi para o seu quarto. Eu passei o cadeado na corrente da porta, fiz a minha toilette e depois fui falar com ela, que já estava deitadinha, esperando-me. Conversamos um pouco – sem tratar mais do assunto de minha saída –, despedimo-nos afetuosamente, eu fui dormir e daí a pouco reinava a paz na Alameda Barão de Limeira, 77.

Tenho certeza de que mamãe nem sequer pensou em telefonar no dia seguinte à dona da casa onde eu havia ido, para perguntar-lhe: “Anita, Plinio esteve mesmo aí, ontem, até tantas horas?” Absolutamente não! Ela sabia que eu tinha dito a verdade, e o incidente estava encerrado.

Entretanto, nesse momento percebi tudo quanto haveria de severidade da parte de minha mãe – embora eu já fosse um mocinho de quinze anos – se eu tivesse vindo de onde não devia. E essa reprovação me penetrou profundamente, fazendo-me entender de modo vivo o ensinamento moral da Igreja.

Vi também o quanto ela temia que eu me deixasse envolver por más companhias, pelos perigos espirituais da vida moderna, saísse do bom caminho e me perdesse. Essa preocupação estava sempre no espírito de mamãe, embora não o dissesse, pois considerava que a finalidade da vida dela era a tarefa de fazer seus filhos chegarem a bom porto, na prática da Religião Católica.

1 Em sua obra Revolução e Contra-Revolução, o Autor distingue as profundidades do processo revolucionário, a primeira das quais “consiste numa crise nas tendências” da alma humana. Assim, as “tendências desordenadas […] começam por modificar as mentalidades, os modos de ser, as expressões artísticas e os costumes”. Corrêa de Oliveira, Plinio. Op. cit., p. 41.

2 Em latim: “nos últimos instantes da vida”. Expressão utilizada pelo Autor à maneira de gracejo.

3 Em 1923.

4 O Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira (1835-1919), tio de Dr. João Paulo – pai de Plinio –, foi Presidente do Conselho de Ministros no tempo do Império brasileiro e é considerado, junto com a Princesa Isabel, autor da Lei Áurea, o documento da libertação dos escravos. Cf. Volume I desta coleção, pp. 45-46.

5 Plinio voltou a estudar no Colégio São Luís em 1924, tendo já completado quinze anos de idade. As razões que o levaram a esse retorno estão explicadas no capítulo I

deste livro, pp. 25-26.

6 Em francês: discutindo banalidades.

7 Em francês: fulgurante.

8 Em inglês: sentimento, intuição.

9 Em latim: beleza.

10 Em francês: maltratar.

11 Em latim: “na minha inocência” (Sl 25, 11).

12 Em francês: pressa obsequiosa.

13 Os filhos de Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos.

14 Filhos do Dr. Francisco da Cunha Diniz Junqueira e de Dª Maria Balbina Procópio Junqueira (Anita), irmã de Dª Gabriela Junqueira, esposa de Dr. Gabriel, irmão de Dª Lucilia. Eram eles Cordélia, Maria Helena, Geraldo e Maria de Lourdes.

Deixe uma resposta