Fins de semana

Aos sábados, eu voltava das aulas pensando no domingo que tinha diante de mim.

Quando a tarde era bonita, mamãe estava no terraço de casa, andando um pouquinho e tomando ar. Nessas ocasiões ela ficava sempre um pouco preocupada: haveria algum atraso? Eu não havia perdido o bonde? Não iria me acontecer nada? Como eu era muito distraído, ela, no fundo, receava que um automóvel ou um bonde me apanhasse pelo caminho…

Ao chegar, se eu notava a presença de mamãe em cima, imediatamente tirava o chapéu. Ela então sorria com serenidade, como se pensasse: “O meu filhão chegou, como é normal. A esta hora, incontáveis filhos estão voltando a suas casas e encontrando suas mães. É uma felicidade da vida comum, causada por aquilo que acontece todos os dias, com todo o mundo e de todos os modos. E vou encontrar nessa alegria tranquila, toda embebida de uma atmosfera religiosa, a paz para a minha alma”.

A primeira coisa que eu fazia era subir correndo para beijá-la, no próprio terraço. Enquanto não tivesse feito sentir a ela o meu carinho e não tivesse recebido o dela, não havia chegado, pois minha casa eram os olhos de mamãe.

Então ela dizia, muito suavemente:

– Filhão, como vai?

E eu pensava: “No colégio, quanta gente me quer mal! Mas aqui, só o querer bem de mamãe vale a hostilidade do colégio inteiro!”

A perspectiva do domingo

O colégio estava para trás. Eu ia ter vinte e quatro horas de sossego, sem brigas nem contrariedades, num dia que me parecia enorme. Então, antegozava os prazeres da vida de um menino: o bem-estar do conforto, da mesa e de brincar com meus soldadinhos de chumbo. Esses prazeres eram terrenos, mas davam-me o gáudio da retidão e formavam um prolongamento harmônico da minha inocência. E eu percebia bem que era indispensável ter a consciência em ordem, se quisesse aproveitá-los.

Se eu devesse, por exemplo, fazer com urgência algum dever do colégio, mas o ocultasse de mamãe e me lançasse na brincadeira para esquecê-lo, isso me traria tanta aflição que os bem-estares teriam para mim gosto de feno…

Portanto, ao chegar a casa, cumpria antes de qualquer coisa a obrigação mais desagradável que tivesse, custasse o que custasse! Depois, dava um grande “ufa!” e começava para mim a perspectiva do domingo.

Carícias maternas e bonbonnière

Em certas semanas, nas quais minhas notas no São Luís tivessem estado especialmente boas, a ponto de contentar por inteiro Dª Lucilia, ela me recompensava de modo muito afetuoso, com aqueles agrados inefáveis, mas sóbrios, característicos dela. Segurava-me pelo braço, beijava-me, abraçava-me e dizia:

– Filhão, faça sempre assim. É desse modo que mamãe quer.

Isso fazia as minhas delícias, pois a carícia dela valia mais para mim do que qualquer outro prêmio.

Depois, ela organizava o meu fim de semana: como boa psicóloga, sabia que o comer bem me agradava mais do que qualquer brinquedo e, então, ainda no sábado, mandava a Fräulein ir comigo a alguma bonbonnière1, onde se vendiam balas magníficas vindas da Europa, o que eu apreciava muito.

Reflexões sobre o primeiro chope: profundidade e sublimidade

Logo que mamãe deu licença, Rosée, Ilka e eu começamos a tomar cerveja, nos ambientes teutos onde a Fräulein Mathilde nos levava. Eram copinhos com o clássico papelão embaixo, sempre acompanhados de algo para comer, se quiséssemos, o que era muito frequente no meu caso. Minha irmã e minha prima, pelo contrário, já tomavam cuidado de não engordar, preocupação que nunca sombreou os dias de minha infância.

Ilka e Rosée, respectivamente prima e irmã de Plinio, eram companheiras dele nos passeios aos fins de semana

Rosée, irmã de Plinio

Eu tinha a ideia de que o verdadeiro chope devia ser coroado por uma camada de espuma, não muito grossa, sem a qual ele seria semelhante a uma camisa sem colarinho… Ora, o primeiro copo que bebi não tinha essa camada. Depois, olhei-o contra a luz – mas sem movimentá-lo, pois, se fosse levantar o copo, a Fräulein Mathilde quereria saber o que eu desejava olhar dentro dele e não compreenderia a minha resposta – e verifiquei que as bolhas de gás eram pequenas e em número reduzido para o meu gosto. Parecia-me que uma forte dose de bolhazinhas de certo tamanho era indispensável para preparar a língua, a fim de sentir o sabor da bebida. Também percebi que o chope era uma linda morada para a luz, inclusive mais bela do que a água, mas, para isso, a cor dele tinha de ser mais carregada e de um dourado mais consistente.

Por essas razões, olhei o copo, pensando: “Tenho as minhas reservas…”

Tomei um gole e senti um gosto muito bom, mas o número insuficiente de bolhazinhas e a falta do colarinho faziam com que aquele chope não tivesse verve, e me impediam de “conversar” com ele. Era um chope monótono.

Sem embargo disso, alguns segundos depois de tê-lo bebido, ele fazia sentir uma espécie de pós-sabor muito agradável, semelhante à reflexão que se faz depois de haver descoberto algo ou concluído um raciocínio, o que me reconciliou com o chope. Além do mais, não havia nenhuma possibilidade de a Fräulein consentir em mandar trazer um outro chope diferente, pois ela consideraria esse pedido como um capricho. Por outro lado, aquela bebida estava convenientemente gelada para mim, grande entusiasta dos ventos e do gelo. Então, fui bebendo aos poucos e percebi que não há melhor matéria – nem sequer o sorvete! – para ser portadora dos encantos do glacial do que o chope, pois este possui um conúbio especial com o gelo.

Inclusive, tive a curiosidade de apanhar uma palhinha que havia sobre a mesa e agitar a bebida para ver como as bolhas se moviam, e outras indagações que se associavam ao desejo de conhecer bem o chope. Percebia que essa bebida, como tudo o que existe, era o esboço de um ser ideal e poderia ser mais perfeita do que era, e eu não a teria entendido se não conseguisse imaginar como seria o chope absoluto, o qual, concebido como um ser possível, daria alegria à minha vida. No fundo, entendia que só poderia fruir e possuir inteiramente uma coisa, desde que tivesse exercido sobre ela essa singular forma de direito de propriedade, a qual valia mais do que a posse efetiva: compreendê-la na perfeição de si mesma.

Portanto, na minha tendência para o maravilhoso, parecia-me que existiam duas maneiras de compreender alguma coisa: uma seria o modo lógico de penetrar nela para apreciá-la em profundidade, mas a outra – para a qual eu não encontrava palavra adequada – seria compreendê-la em sua sublimidade.

Eu sabia bem que o chope absoluto não era realizável, mas entendia que devia guardar em minha imaginação um mundo de perfeições para as quais eu tendesse permanentemente, de maneira a melhorar um pouco tudo aquilo com que tivesse contato.

Na padaria de Herr Matt

Anúncio da Padaria Helvetia, muito frequentada por Plinio, num almanaque de 1910

Às vezes, eu pedia licença a mamãe para ir à padaria que havia perto de casa, propriedade de um suíço-alemão chamado Herr2 Matt, o qual fazia toda espécie de pães e pãezinhos, que eu reputava deliciosos3. Nessas ocasiões, a Fräulein Mathilde olhava meu boletim e dizia:

– Pliniô! Você teve tais notas! Portanto, pode gastar à vontade no padeiro suíço. E, como eu preciso falar com ele, vou com você!

Então, chegando à padaria, eu escolhia dois ou três pães, ela conversava um tanto com ele e, no fim da compra, eu dizia:

– Fräulein, a conta está feita.

Ela olhava e comunicava o resultado ao padeiro, o qual não prestava muita atenção na conta e entregava-a a uma empregada que manobrava a caixa. Depois dava-me o troco e fazia um pacote com os pães. Eu voltava correndo para casa, pois dali a pouco iria ter algo de que gostava muito!

O jantar de sábado no terraço

Eu não era um menino solitário, mas, em certas partes do dia, gostava de estar a sós, nas minhas cogitações e nas minhas leituras.

Nas tardes de sábado, “o ambiente dos campos Elíseos, com seus arvoredos enormes e jardins colossais, criava uma atmosfera quase bucólica”

Aos sábados, quando o dia era bonito, uma das minhas recompensas por ter procedido bem durante a semana era um jantar a sós, ao ar livre. Mamãe e a Fräulein sabiam o quanto eu tinha encantos por aqueles jantares, verdadeiros acessos de alegria!

Elas mandavam colocar uma mesa de formato octogonal no terraço de casa, aquele mesmo local em cujo parapeito eu dormira, certa ocasião4. Ali havia um calçamento de cerâmica azul e branca, muito interessante; mas o que me parecia especialmente agradável nesse terraço era a sua altura, da qual se podia ver o jardim, à maneira de um camarote de teatro.

O jantar era servido para mim muito cedo, quando o dia ainda estava claro. Na São Paulinho daquele tempo, sem poluição, o ambiente dos Campos Elíseos, com seus arvoredos enormes e jardins colossais, criava uma atmosfera quase bucólica. A natureza estava alegre e por toda a redondeza se moviam passarinhos em quantidade, sobretudo tico-ticos, cantando, brincando e voando de um lado para outro.

Detalhe do terraço da casa de Plinio, no qual ele costumava jantar aos sábados. No fundo vê-se o parapeito onde certa vez ele se deitou para descansar

Lembro-me que eu procurava no céu nuvens que tivessem alguma forma. E certa vez vi um grupo de nuvens, as quais pareciam formar o conjunto, borrado e impreciso, de uma poltrona cômoda, da qual se levantava uma senhora com saia comprida, que ela segurava, como que para fazer uma ligeira reverência, diante do vazio.

E pensava: “Se as nuvens representam uma mulher sem significado, fazendo uma reverência para o vazio junto a uma poltrona, por que não configurariam em certo momento um magnífico tropel de cavalaria?” Mas isso nunca acontecia…

Eu permanecia lendo algum livro ou observando a rua, enquanto jantava. Via os meninos em frente de casa, descendentes de italianos, brincando, gritando, correndo e pulando, com a vivacidade tão característica deles. Assistindo àquelas brincadeiras, sentado à minha mesa, eu me sentia como um participante da Câmara dos Lordes, que presenciasse tranquilamente uma briga da Câmara dos Comuns, o que estava bem de acordo com meu temperamento.

Entretanto, sentindo a agitação deles, pensava: “Como essa sarabanda é diferente dos prazeres tranquilos e do bem-estar que eu tenho, na paz e na ordem! Eles irão se deitar cansados e, inclusive, sem vontade de dormir, depois de terem corrido tanto. Para mim, pelo contrário, o sono será a transição de uma placidez para outra mais profunda, preparando um despertar cheio de vitalidade”.

Apetite vigoroso

Nesse jantar eram servidas sopas de primeira ordem, mas também pratos comuns, os quais me pareciam verdadeiras maravilhas. Era uma refeição na qual se sentia a influência alemã e, para mim, a culinária desse país era o auge da comida, sobretudo pelos pães, dos quais eu gostava enormemente, pois me davam a impressão de terem qualquer coisa de fortificante e de atraente para os exercícios da vida militar.

Entre os pães comprados na padaria do Herr Matt, eu me entusiasmava, sobretudo, com os deliciosos Streuselkuchen: bolos contendo passas e tendo em cima uma camada de levedura de cerveja, com canela, açúcar e cravo, formando uma bonita cobertura. Não preciso dizer que eu comia aquilo com torrentes de excelente manteiga.

Detalhe da página do dicionário larousse, semelhante àquele ena qual Rosée escreveu um gracejo sobre seu irmão

A sobremesa era escolhida por mim. Mamãe e a Fräulein tinham a ilusão de que eu era especialmente sensível aos encantos do doce, o que não era verdade, mas, de qualquer modo, eu comia valentemente e me regalava. A certa altura do jantar, a governanta vinha e acendia a luz elétrica do terraço: era o modo de dar a entender que eu podia continuar comendo, o que fazia com alegria. E, já pensando nas gostosuras do domingo, dizia para mim mesmo: “Amanhã, ainda terei mais!”

De tal maneira eu era sensível ao prazer intelectual da gastronomia que, muitos anos depois5, folheando um velho dicionário Larousse, ao ver a relação dos homens célebres cujo nome começava com P, encontrei, na parte da página que estava em branco, uma letra P e os seguintes dizeres, escritos a lápis por minha irmã, ainda menina: “Plinio Bolon, né a São Paulo, 1908. Il passa toute sa vie en mangeant”6.

Pode-se imaginar como era o meu apetite…

Felicidade de situação

Em todo o agrado que eu sentia nessas ocasiões estava também contido o gosto pelo respeito, pela afabilidade e pelo trato afetivo. Às vezes, minha irmã e minha prima Ilka entravam no terraço e brincavam comigo, fazendo gracejos, o que me deixava encantado. Sentia-me numa espécie de pequeno “céu empíreo”, pela elevação com que eu via tudo o que me rodeava.

Entretanto, não se tratava principalmente de uma fruição sensível, de um deleite causado pelo pão ou por mil outras coisas. Era uma felicidade que não consistia em ficar tenso de tanto prazer, mas, pelo contrário, em gozar na distensão, no desapego e na tranquilidade total, sem a perspectiva de nenhuma complicação, sentindo o meu domínio sobre as coisas e não o domínio destas sobre mim, o que constituía uma harmonia maravilhosa.

Em tudo isso, além de meu temperamento plácido, creio que havia também uma ação sobrenatural. No fundo, o prazer de comer guloseimas com a consciência tranquila me fazia degustar a alegria do estado de graça.

Após o jantar

Em determinado momento, a Fräulein Mathilde aparecia no terraço e dizia:

– Olhe que coisa agradável! Você está contente porque procedeu bem e foi recompensado. E sua mãe, lá dentro, também está contente com você. Sempre que tirar uma ótima nota no São Luís, você poderá jantar sozinho aqui, comendo tanto Streuselkuchen quanto quiser!

Conhecendo meus gostos a mais não poder, ela sabia me manobrar muito bem.

Depois, minha irmã, minha prima e eu fazíamos o nosso passeio a pé, pelo Bairro dos Campos Elíseos, conversando, enquanto a Fräulein ia atrás, fiscalizando-nos.

O sono de sábado

Eu devia dormir cedo, seguindo as exigências dela, que dizia:

– Agora você vai deitar-se, satisfeito e com a consciência tranquila, numa roupa de cama nova, ouvindo os grilos do terreno vizinho. Vai ter um sono gostoso, e amanhã um passeio muito agradável no Parque Antárctica. Mas antes tem de ir à Missa, porque sua mãe assim o quer!

E me recitava certa poesia alemã que dizia:

– “Ein gutes Gewissen

ist das beste Ruhekissen” – “Uma boa consciência é o melhor dos travesseiros”.

Às vezes, o meu prêmio se prolongava e, antes de dormir, encontrava mais algumas delícias – geleias, balas alemãs e outros doces – colocadas sobre a mesa de cabeceira de meu quarto. Ainda comia um tanto e depois dormia, feliz e contente, pensando: “Como é bom ser virtuoso e quanto comprazimento pode haver nisso! Vejo que a vida conserva lados apetecíveis, apesar de tudo! Vale a pena viver! A semana foi dura e minha luta não foi leve, mas tudo isso me deu um saldo e, de fato, tenho a minha consciência em paz!”

Assim, essas tardes de sábado eram para mim, realmente, uma recompensa e um estímulo, além de uma defesa para minha virtude. E, durante a semana, eu tinha coragem de enfrentar a Revolução, pensando nos prazeres de sábado e domingo.

Características do domingo

Esse dia não era preenchido pela preocupação de fazer determinadas coisas ou divertir-se de certo modo, mas era preponderantemente dedicado ao descanso. Todo o trabalho havia cessado e começava uma agradável inação, na qual crescia muito a benevolência entre as pessoas.

Por outro lado, uma das notas do domingo era uma espécie de sensação de que a Providência dizia a todo mundo: “Tenha confiança! Os aborrecimentos da semana foram duros, mas eles têm sua mitigação. Em certo momento, a intervenção de Deus vai distender tudo isso e, ainda nesta vida, você terá horas de tranquilidade!”

Nesse dia, Dª Lucilia permitia um regime excepcional: eu podia levantar-me mais tarde do que o normal – o que eu apreciava muito – e também tomar o café da manhã na cama, com umas torradas colossais, que eu mesmo indicava como deviam ser preparadas. E, quando o meu comportamento havia sido especialmente bom, não me serviam café com leite, mas chocolate com chantilly.

Ao despertar

Fazia parte do règlement7 da casa que eu fosse dar o “bom-dia” a papai e mamãe, e depois a vovó. Então, entrava no quarto de meus pais e dizia:

– Papai, bom dia.

– Aanh?

– Bom dia, papai.

Ele respondia:

– Ah! Bom dia, meu filho.

E continuava dormindo…

Para mamãe o cumprimento era muito mais afetuoso, desde logo:

– Meu bem, mãezinha, minha queridinha, bom dia!

Em cima da cama deles havia um dossel, o qual tinha um trabalho de madeira com uma grande cortina de renda, de cada lado. Aquilo me agradava, pois me parecia representar algo de muito alto, bem alinhado e direito, e inclusive percebia que mamãe se sentia muito bem nesse arranjo. Por outro lado, o dossel lhe causava uma sensação de proteção e de garantia complementar – toda simbólica, pois se tratava de um puro ornato –, o que a ajudava a distender-se por inteiro, despreocupadamente. Nesse ponto eu notava a diferença entre ela e meu pai, homem de espírito prático. Certa vez eu disse:

– Mamãe, como eu gosto desse dossel! É muito bonito!

Ela não respondeu, mas ele comentou:

– É bonito enquanto não cair em cima da cabeça de alguém.

Era um gracejo, mas, no fundo, ele pensava assim mesmo… Eu perguntei:

– Mas, como é isso?

– Pode haver um terremoto de repente. Por que dormir embaixo de um perigo a mais, se é possível ter um perigo a menos?

Se não fosse o meu respeito por ele, eu lhe daria a réplica imediatamente:

– Porque é bonito, e não por ser prático.

A grandeza da avó

Da. Gabriela, avó materna de Plinio

Depois, sob pretexto de dizer “bom-dia” a vovó, entrava no seu quarto antes de ela acordar. Sempre muito observador, tinha curiosidade de ver se ela, quando estava sozinha e, sobretudo, dormindo, mantinha o mesmo jeito calmo e imponente que manifestava estando acordada. Ficava preocupado em saber se aquela atitude era uma representação, ou se era, realmente, o natural dela. Já havia percebido que alguns homens, os quais ainda possuíam restos dos ares do século XIX, quando estavam em seus quartos de dormir não tinham essa grandeza… Então, punha-me a examiná-la e fiz inúmeras experiências, com um resultado que me parecia incrível: ela dormia com ar grandioso.

Com ela, o cumprimento era em outro estilo. Tinha de beijar-lhe a mão, e dizer:

– Vovó, como passou a senhora?

Entretanto, é preciso dizer que, apesar de ser muito bonita, fina e aristocrática, ela não mantinha esse donaire por um princípio nem por virtude conquistada. Eram valores herdados dos antigos e, aliás, em decadência, a tal ponto que as gerações posteriores a ela não tiveram mais isso, de nenhum modo. Inclusive, eu tinha certa angústia de perceber que iria ser ainda inferior à geração dos meus pais, a qual estava tão abaixo de vovó!

Depois de fazer minha toilette, eu ia para o quarto dos brinquedos e organizava uma parada com meus mil e tantos soldadinhos de chumbo, sozinho e muito desejoso de que ninguém viesse me atrapalhar.

Alguns brinquedos: a casa de boneca transformada em palácio…

Uma casa de bonecas de fabricação francesa, nos anos 20

Minha irmã possuía uma casinha de boneca que mamãe mandara fazer para ela numa carpintaria próxima de nossa residência. Era a imitação de uma habitação particular, em tamanho infantil, composta de três peças espaçosas: sala de visitas, sala de jantar e quarto de dormir. Comportava uma pequena mobília, com móveis micropomposos, os quais se vendiam em lojas de brinquedos, para as meninas. Toda a decoração tinha sido imaginada por mamãe, que fez cortininhas e arranjou tudo com grande cuidado e muito bom gosto.

Propaganda da Casa Lebre, no centro de São paulo, loja onde foram comprados muitos dos brinquedos de Plinio

Quando minha irmã abandonou os brinquedos – o que ela fez antes de mim8, por ser mais velha – eu lhe pedi que me desse a casa de boneca. A partir daí, então, quando eu organizava os desfiles dos meus soldadinhos de chumbo, colocava atrás deles o “palácio do rei”, do qual as tropas pareciam sair, marchando na minha direção.

É claro que aquela casa de boneca não correspondia a um palácio real, mas eu tinha dentro da minha alma um modelo

ideal de palácio mítico e maravilhoso, que não era capaz de desenhar ou descrever. E, à medida que fui vendo palácios de reis, em revistas e cartões-postais, muitas vezes tinha a impressão de encontrar velhos conhecidos com os quais me extasiava.

a estrebaria…

Lembro-me também de certo brinquedo que eu havia comprado na Casa Lebre: uma estrebaria. Era uma construção de madeira, com dois ou três arcos para os cavalos e os carros, uma área para acumular feno e, em cima, um local onde se guardavam ferramentas. Tinha também um relógio pintado, o qual, pelo lugar onde estava colocado, me parecia simbolizar certa ordem, assim como a obrigação de as pessoas estarem nos seus lugares fazendo o que deviam. Dava-me a ideia de uma vida bem organizada, com uma força, uma seriedade e uma regularidade que me deixavam encantado. E pensava: “É assim que se leva uma vida séria, ainda que pobre! Mais vale a pena ser pobre e viver na seriedade, do que ser rico e viver como algumas pessoas… Essa é uma estrebaria como deve ser, e eu a teria comprado, apenas por causa do relógio. Quando eu for mais velho, irei à Europa para ver coisas assim…”

a mercearia do quaker…

Um quaker típico, semelhante ao que figurava num dos brinquedos de Plinio

Eu possuía também um brinquedo, o qual representava uma mercearia, mantida por um quaker9. Este era um personagem do Ancien Régime, gorducho, com os cabelos brancos e frisados formando alguns cachos, tendo um pequeno chapéu de três bicos, muito surrado, e vestido com uma roupa singela, sem enfeites nem alamares. Atrás dele havia estantes com diversos brinquedinhos: pequenos vidros de geleia de cereja e outros comestíveis, que as crianças podiam arranjar como quisessem, para compor a loja da maneira que entendessem.

O personagem imperava atrás do seu balcão, com a segurança de quem pensa: “Vou vender tudo isso e ficarei rico! Estou numa posição sólida!”

Maria Stuart, Rainha da Escócia

Eu achava aquilo muito simpático, pois representava, a seu modo, uma forma e um estilo de vida pequeno-burguesa que também me deleitava, apesar de ser um tanto tristonho. Eu não tinha ideia do que era um quaker, mas compreendia que ele fazia parte de um mundo onde não cabiam a canção, o sorriso nem a manifestação de alegria, características do alemão.

Lembro-me que certo dia perguntei à mamãe o que era quaker. Ela disse:

– É gente lá da Inglaterra, que se vestia assim antigamente.

E eu imaginava que, se aparecesse Maria Stuart10 diante daquele quaker, ele iria para a entrada da loja, tiraria o chapéu e se inclinaria, enquanto ela, dentro da sua carruagem, daria um sorriso que o deixaria maravilhado… No fundo, tudo isso correspondia a uma visão clara de como deveriam ser todas as coisas, na sua natureza e nas suas propriedades, mas elevadas ao modelo ideal e mais excelente.

os puzzles…

Praça de São Marcos em Veneza. Os puzzles com figuras semelhantes a este faziam o encanto de Plinio

O Taj Mahal e os debuínos do deserto eram alguns dos motivos dos puzzles preferidos do Autor. A ilustração abaixo provém do livro Le Moyen Age, da coleção Cours complet d’Historie de Albert Malet, pertencente a Plinio

Os puzzles da minha infância, comprados por Dª Lucilia, representavam em geral paisagens ou palácios europeus. Lembro-me de um deles, mostrando uma gravura de Veneza, que me foi dado por ocasião de um Natal, e com o qual me regalava. Eu percebia que os artistas queriam fazer sentir às crianças a excelência dessa cidade, e pensava: “Quem fez isto, sentiu Veneza como eu a sinto!”

Outros apresentavam figuras do Oriente, como o Taj-Mahal11, objeto de minhas admirações, ou ainda cenas do deserto, como, por exemplo, um beduíno sentado, fumando um cachimbo comprido, à tardinha, à beira de um oásis. Aquilo insinuava certa ideia da felicidade de uma pessoa penetrada pelo ambiente e pelas vozes do deserto.

Outros apresentavam figuras do Oriente, como o Taj-Mahal11, objeto de minhas admirações, ou ainda cenas do deserto, como, por exemplo, um beduíno sentado, fumando um cachimbo comprido, à tardinha, à beira de um oásis. Aquilo insinuava certa ideia da felicidade de uma pessoa penetrada pelo ambiente e pelas vozes do deserto.

Alguns meninos apreciavam os puzzles apenas pelo gosto de montá-los, enquanto eu me encantava pelo seu ponto terminal.

e as flores japonesas

Lembro-me também de uns brinquedinhos japoneses. Eram pequenas caixas de madeira, completamente fechadas, as quais se abriam com um truque, à maneira de segredo. Ou também saquinhos com uma série de pequenos pedaços de papel colorido, todos dobrados e redobrados uns sobre os outros em forma de bolinhas, os quais, postos num recipiente com água – um prato de sopa, por exemplo –, se umectavam e começavam a se desdobrar, formando florezinhas diferentes, com desenhos de toda ordem e cores vivas, em estilo oriental, que cresciam e depois se desdobravam ainda mais.

Era um pequeno encanto! As crianças ficavam muito contentes com isso e tinham gosto em ver como a superfície do prato ficava cheia de flores. Essas figurinhas japonesas, todas encolhidas, das quais ninguém imaginaria que continham em si tudo quanto elas mostravam em contato com a água, davam a ideia do que alguém sentiria, vendo o universo se “desdobrar” e se abrir para Deus.

Missa dominical

Na maior parte dos casos, íamos à Igreja do Coração de Jesus para a Missa das onze horas, a última do dia, pois não havia Missas vespertinas naquele tempo.

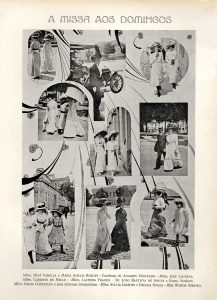

Página da revista A Lua, mostrando alguns membros da aristocracia paulista, quando entravam ou saiam da Missa dominical

Todo o público que compunha a aristocracia local frequentava essa Missa. Então, eu via chegar bonitos automóveis, dos quais desciam senhoras de idade madura, vestidas com muita distinção, e homens trajados com solenidade, muitos ainda usando fraque e cartola, em homenagem a Deus, Senhor de todas as coisas, a quem eles iam visitar. Lembro-me que meu pai, com frequência, vestia fraque e punha chapéu-coco quando ia à Igreja do Coração de Jesus. Ele inclusive dizia que em Pernambuco o fraque era chamado de “roupa de ver a Deus”.

O santuário do Sagrado Coração de Jesus, por ocasião de uma solenidade

Os moços e moças também iam à Missa o mais bem vestidos que podiam, e as crianças compareciam mais enfeitadinhas do que o normal.

Em geral, mamãe se dirigia à igreja em automóvel, com minha avó, enquanto eu ia a pé, sem muito gosto e achando o percurso monótono, mas ela insistia em que fosse assim, para que não perdesse o hábito de caminhar.

Até fazer dez ou onze anos, eu assistia à Missa ao lado dela, mas, depois, segui o costume pelo qual os moços e mocinhas deviam ceder os melhores lugares às senhoras e aos homens idosos. Ficar nos bancos, em meio aos mais velhos, seria uma atitude tida como pretensiosa e descabida, e, então, eu permanecia na nave lateral, bem entendido, num local de onde pudesse olhar a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Esse era o meu movimento primeiro e indiscutível, ao entrar na Igreja do Coração de Jesus.

As orações de Dª Lucilia após a Missa

Pe. Falconi, SDB, Reitor do Santuário do Coração de Jesus

Terminada a Missa, minha mãe não era das primeiras a sair. Assim que a maior parte das pessoas se retirava, ela se levantava e ia rezar junto ao altar lateral do Coração de Jesus, onde eu não a acompanhava, pois voltava com minha irmã para casa. E meu pai – que não possuía a mesma piedade – ficava à espera dela, do lado de fora, conversando com o Pe. Falconi12, em longas prosas.

Eu sabia, por ele, que mamãe permanecia muito tempo aos pés da imagem do Sagrado Coração, mas também diante de Nossa Senhora Auxiliadora e do conjunto que representa o encontro do Menino Jesus no Templo. Ela rezava à maneira dela, ou seja, movimentando ligeiramente os lábios, mas de modo tão suave, que não emitia o mínimo ruído e não se chegava a entender o que ela pronunciava.

Às vezes, meu pai entrava e, sempre muito cortês, dizia-lhe, no estilo pernambucano daquele tempo:

– Senhora. Afinal, vamos?

Imagens do santuário do sagrado Coração de Jesus, diante das quais Da. Lucília rezava após a Missa dominical

Ao longo de toda a minha vida, nunca vi nenhum dos dois se impacientar com o outro. E, nessas ocasiões, ela fazia um sinal que dava a entender o seguinte: “Espere um pouquinho… Você poderá vir mais algumas vezes aqui, e ainda me encontrará”.

Ao longo de toda a minha vida, nunca vi nenhum dos dois se impacientar com o outro. E, nessas ocasiões, ela fazia um sinal que dava a entender o seguinte: “Espere um pouquinho… Você poderá vir mais algumas vezes aqui, e ainda me encontrará”.

Por fim, os dois retornavam a pé para casa.

Visitas familiares e atenções mútuas

A benevolência recíproca que se acentuava no domingo era tonificada pelo seguinte hábito, o qual não sei se datava desse meu tempo ou se era anterior: as famílias aparentadas se entre convidavam mutuamente para almoçar. Então, era o momento no qual grupos de irmãos e priminhos se encontravam, na perspectiva de um almoço mais gostoso do que o normal, e formavam rodas em que cada primo – ou algum irmão, que permanecia durante a semana num internato e vinha passar o domingo em casa – constituía uma novidade. As casas de família recendiam a novidades interafetivas.

Havia, inclusive, pequenas surpresas. De vez em quando, sem tratar-se de uma obrigação, alguma família, indo almoçar em casa da outra, levava um petisco que a senhora mandara fazer, por saber que a dona da residência visitada, ou seu marido, gostava muito daquilo. Às vezes levavam, por exemplo, bonitas flores que haviam encontrado de passagem numa loja.

No domingo seguinte, a outra família, sem a mínima obrigação, retribuía com outra gentileza, levando um pacotinho de balas para algum filho único…

Tudo isso dava uma impressão de tranquilidade, agradavelmente acentuada pelo bimbalhar de sinos durante a manhã inteira, pois, como a cidade tinha poucos edifícios altos, nada impedia a difusão do som e era possível ouvir, ao mesmo tempo, o badalar dos sinos do Coração de Jesus e de alguma outra igreja mais ou menos distante, como Santa Cecília, por exemplo.

Em casa de alguns colegas

Em determinada época, eu frequentei inclusive as residências de alguns colegas do São Luís.

Certa vez, fui visitar um deles e acabei almoçando e jantando em casa dele. O resultado foi que recebi uma repreensão soleníssima de mamãe quando cheguei a casa, pois não devia ter feito isso! Entretanto, eu lhe expliquei a razão que me levara a prolongar a visita:

– Eles me convidaram! Disseram que o almoço estava sobre a mesa, perguntaram-me se queria almoçar, e eu fiquei…

– Mas, você já conheceu alguém que não pergunte isso?

Nunca mais me esqueci da lição!

Em outras ocasiões, aos domingos, eu estava pronto para um passeio com meus primos, quando chegava um telefonema da casa de algum colega, anunciando que o menino estava doente e, sentindo-se muito isolado, pedia que lhe fosse fazer companhia. Nesses casos, mamãe não tinha transigência possível, e dizia:

– O primeiro dever é cuidar do amigo que está doente, e o segundo é passear. Então, você deve ir logo, e, depois, mamãe arranjará um jeito de dar-lhe uma compensação. Mas, mesmo que não haja essa compensação, você tem de cumprir o seu dever!

Então, custasse o que custasse, era preciso ir à casa do colega. Posteriormente, havendo me submetido a essa ordem, vinha então o prêmio: muitas carícias, de vez em quando um doce e, às vezes, até um elogio, para compensar a minha obediência.

Análise de ambientes e pessoas

Sempre que eu conhecia uma casa, tinha a sensação de entrar num mundo novo, o que me interessava muito, pois sentia uma enorme diferença entre cada residência, ambiente e família.

Bairro sw Santa cecília, em São Paulo

Lembro-me, por exemplo, de certa vez que fui à casa de um colega do São Luís, na Rua Albuquerque Lins, no Bairro de Santa Cecília. Era um casarão bem confortável, com pé direito alto, mas sem nada de especial, apesar de a família ser riquíssima. Os objetos que nela havia eram comprados em boas lojas, mas de nível inferior ao que a residência pediria, o que fazia um contraste aos meus olhos. As grandes janelas pareciam pedir damascos, mas tinham apenas cortinas feitas com tecidos de qualidade decente, as quais não condiziam com a casa. Os vasos não continham flores, e percebia-se também que havia nas salas espaços vazios que pediam móveis.

Existia ali uma escada interna, com três lances, cujos degraus eram cobertos por um mármore muito comum, mais adequado a uma mesa de copa. Subindo essa escada, vi um vitral a meia altura da parede do segundo lance e, abaixo dele, uma mesinha com um pequeno jarro, feito de terracota ordinária lustrada, e pintado de uma cor verde, alegre, mas agressiva. E, crescendo dentro desse vaso cheio de pedriscos, havia um minúsculo cacto, completamente sem graça.

Tudo isso era muito moderno para aquele tempo, e indicava que a entrada daquele cacto inaugurava uma série de reformas. No dia seguinte, certamente entraria uma poltrona em estilo novo, e depois um quadro extravagante… No fundo, a família estava se modernizando, mas com preguiça e nonchalance13.

Eu começava a compreender os ambientes coletivos e o quanto podem falar às almas os conjuntos de objetos, numa casa de família. Percebi que a mentalidade das pessoas que lá moravam estava à altura de tudo aquilo, inclusive pelo modo como elas se chamavam, aos berros:

– Fulaaanooo! Eu já te disse! Vem cá! Logo!

O outro respondia:

– Já voooouuuu!

Tudo conferia! Para mim, aquele ambiente era constritivo e me sentia mal nele. Estava com a atenção posta no relógio e na porta! E, na primeira ocasião, disse:

– Com licença…

Pouco adiante, numa outra residência, sentia-se o luxo bordado em todas as costuras. Não havia um lugar onde coubesse mais um enfeite ou um bibelô, pois tudo era símbolo de uma riqueza escachoante. De maneira que os objetos da casa pareciam gritar: “Não se esqueça: sou rico! Olhe aqui! Mais uma prova! E esse cinzeiro custa uma fortuna!”

Eu não classificava logo todas aquelas impressões sobre o que via, mas, de vez em quando, elas voltavam à tona em meu espírito e, depois, ao cabo de algum tempo, elas naturalmente se organizavam como guirlandas e permaneciam depositadas de modo harmonioso, no “armário” da memória.

O gato da leiteira

Lembro-me também da casa de certa senhora, muito educada e de boa estirpe, a quem eu visitei uma vez.

Não havia ali nenhum objeto de mau gosto, mas tudo era ajustado de acordo com um novo estilo, segundo o qual os objetos – sempre de boa qualidade – com frequência deveriam produzir na alma um efeito cujo ponto terminal era o sorriso. Na hora do lanche, por exemplo, traziam à mesa uma leiteira em forma cilíndrica, feita de uma porcelana branca, cuja asa era constituída por um gatinho, o qual estava escalando a leiteira para beber o leite, com uma fisionomia esperta de criança travessa, e olhava para trás com olhos pretos, como quem sorri, dizendo para os homens cúmplices: “Veja que ilegalidade gostosa estou fazendo!”

Era uma incitação aos prazeres vivazes, à aventura e à própria ilegalidade, cujo efeito se derramava sobre todas as crianças, com algo de sinistro e alegre ao mesmo tempo, como se o gato dissesse: “Eu vou pecar”.

Mas aquilo era feito de modo tão bonitinho, que causava gosto. Quem fabricou a leiteira devia ter tudo isso bem claro, e a dona de casa que a comprou certamente pensou: “As crianças vão se divertir olhando para o gatinho!” Mas não pensou que o gatinho modelaria os filhos dela…

Assim, eu analisava tudo o que via nas casas.

Entretanto, perguntava-me se isso não consistiria um fenômeno de observação muito aguda de minha parte, mas que não correspondesse exatamente à realidade. Inclusive, uma das interrogações que eu tinha, com frequência, era essa: “Aquilo que se passa em mim, dá-se também com os outros? Se é apenas em mim, até que ponto isso representa a plenitude de equilíbrio e de lucidez, que eu desejo conservar a todo custo?”

Mas, pensando melhor, eu mesmo sentia essa lucidez da minha posição, em todas aquelas análises e comparações.

O almoço de domingo

As famílias de nível mais popular, morando além da Rua Barão do Rio Branco – meridiano que “dividia o mundo” em duas partes – almoçavam muito cedo: às onze horas, já estavam todas sentadas à mesa. As pessoas de nosso meio, entretanto, faziam-no bem mais tarde e, em minha família materna, ainda mais. Havia entre elas a tendência de “empurrar” os horários para frente – com o pesar mudo, pacífico e suspirante de meu pai – e, então, os almoços chegavam a ser à uma e meia da tarde.

Quase todos os domingos servia-se um antigo prato do Brasil, da época dos bandeirantes14. Estes tinham de viajar muito, utilizando os rios como estrada e, para não perderem tempo caçando, levavam carne em abundância, misturada com farofa, a qual era feita de modo especial, de maneira a tomar o gosto da própria carne. E isto formava um prato chamado cuscuz, que eu apreciava muito, sobretudo com arroz e grande quantidade de manteiga.

Nessas ocasiões, os mais velhos comiam em uma mesa e os mais moços em outra. A primeira era a mesa da seriedade e dos comentários importantes sobre a realidade política, das discussões interessantes a respeito de tal quadro célebre que fora apresentado em Paris ou em qualquer outra grande capital do mundo, e cuja fotografia os jornais da semana haviam publicado, causando divisão nos meios artísticos. Então, cada membro da família trazia a sua apreciação, e ficava mal não ter uma opinião formada sobre o assunto.

Esses temas eram discutidos amigavelmente, e tudo terminava em abraços e beijos, na hora da despedida.

“Um agrado do Plinio”

Certa feita, a família almoçava calmamente, num dia muito quente.

Eu nunca via que alguém tivesse coragem de fazer com mamãe uma brincadeira atrevida ou excessivamente íntima, dessas que se fazem às vezes na vida de família.

Os irmãos e as irmãs gracejavam com ela de modo ligeiríssimo. Às vezes, numa hora de afeto, tratavam-na de mana Lu – pois mana quer dizer irmã, em forma muito caseira – para reviver o tempo em que eram pequenos… Mas, além desse ponto, não iam, pois a atitude dela, sempre séria, nobre, piedosa, serena e imensamente afável, tornava impossível uma brincadeira. A única pessoa que brincava um pouquinho mais com ela era eu. Mas, com que respeito! Pois, se eu passasse de certa conta, ela não aceitaria e, aliás, nem eu quereria fazê-lo.

Nesse dia, então, Dª Lucilia trajava um vestido cujas mangas não chegavam até o punho, como as senhoras usavam em tempos de muito calor, e uma pulseira de marfim com incrustação de bronze, vinda da Europa, que ela costumava usar em casa, por não ser nenhum objeto extraordinário.

Ela estava tomando sopa, com tanta distinção e normalidade ao mesmo tempo, que, apesar de não deixar pingar uma gota fora do prato, dava a impressão de não prestar atenção no que fazia. Uma verdadeira perfeição!

Em certo momento, embora ela estivesse conversando, aproximei-me dela e cobri-a de agrados enfáticos e torrenciais, como sempre fazia. Entretanto, como todo menino quando chega aos doze ou treze anos, estava um tanto estabanado em meus movimentos, e as minhas carícias começavam a ter certa brutalidade, tornando-se quase violentas. Às vezes, segurava-a pelo queixo, agradando-a com os termos mais suaves possíveis:

– Minha queridinha!

Comecei a beijá-la e a brincar com a pulseira dela, girando-a em torno do seu braço, o que ela permitiu, encantada. E um participante do almoço, vendo aquela cena, disse a ela em tom de gracejo:

– Lucilia, mande o Plinio embora, pois está incomodando-a.

Nesse momento eu lhe fiz um agrado qualquer, e a pulseira, colocada com certo cuidado no seu braço esquerdo, deslocou-se um tanto. Então, a mesma pessoa notou que mamãe trazia no braço uma pequena mancha roxa, fruto evidente de alguma contusão, mal disfarçada pela pulseira. E perguntou a ela:

– Lucilia, o que você tem aí no braço? Por que se machucou tanto? Alguém bateu em você?

Perguntada sobre a causa do inusitado sinal, mamãe olhou para o próprio braço – como quem aproveitava o tempo para pensar – e respondeu com muita naturalidade, doçura e ingenuidade:

– Ah! Isso foi um agrado do Plinio.

De fato, às vezes, para brincar com ela e agradá-la, eu batia na pulseira de marfim. E, sendo esta muito dura, acabou aparecendo aquela mancha escura num ponto do braço dela… O meu carinho desajeitado era tão forte que devia ter-lhe causado dor, e ela nunca havia se queixado de nada!

Mas a sua resposta foi tão enternecida que todos à mesa caíram numa gargalhada afetuosa, achando graça e divertindo-se muito. Eu não compreendi o que havia de risível no fato, e percebi que mamãe se mantinha séria, sem nenhum azedume. Então, a pessoa que tinha feito a pergunta disse:

– Mas, Lucilia, onde se viu isso? Plinio lhe faz esses agrados brutos? E você gosta?

– Sendo de meu filho, sim. Ele pode fazer o agrado bruto que quiser, e eu não reclamarei, pois sei que ele me trata com todo o respeito possível.

Carinho reparador

Eu, muito pertinaz, continuava a agradar mamãe. No fundo, ela percebia haver de minha parte uma certa intenção de reparação, pela inconformidade com o fato de os outros não saberem dar-lhe o devido valor. Aquela minha atitude em público, em relação à pessoa negligée15 do conjunto, cumulando-a de tantas manifestações de carinho como os pais presentes, somados, não recebiam dos filhos ao longo de um ano inteiro, tinha, de fato, uma espécie de efeito reparador, como se eu dissesse: “Corações de pedra! Fiquem sabendo o que vocês deveriam fazer!”

Então, a mesma pessoa continuou:

– Olha aí! Ela está toda derretida! Mande-o embora!

Por fim, com muita suavidade, mas com uma firmeza que não admitia resposta, mamãe disse:

– Recusar agrado de um filho meu, nunca me acontecerá na vida! Não sendo o mal, o Plinio pode fazer o que quiser.

Aquelas palavras tão simples produziram um efeito profundo em minha alma. Eu via bem que outras senhoras recusariam esses agrados, que deixavam manchas feias nos braços, mas ela sentia tanto encanto por mim, que até quando eu a machucava involuntariamente, em vez de se zangar comigo, ficava deliciada! Essa mansidão, nas ocasiões em que mamãe podia me achar mais importuno, fez com que eu ficasse enlevadíssimo com ela, por ser tão digna, elevada e superior a mim, como mãe, mas, por outro lado, tão chegada a mim como se fosse uma irmã. Tudo isso exprimia uma harmonia tão afetuosa e grandiosa, que pensei: “Como é formidável! Ninguém é como ela! Eu vejo tantos outros em torno dela… São bons, mas não têm essa virtude extraordinária, essa harmonia de personalidade, essa lógica, esse afeto contínuo que mamãe possui!”

Durante a sesta

O que se fazia depois do almoço?

Os visitantes voltavam a suas casas, as senhoras tiravam os chapéus, punham roupas caseiras e iam deitar-se para uma sesta, com grande alívio, como se tivessem travado uma batalha. Os maridos permaneciam no escritório da residência, sentados em cadeiras de balanço ultraconfortáveis, lendo algum livro durante horas. As crianças também iam dormir, ninguém mais saía e toda a casa parecia entrar na modorra.

Lembro-me de ouvir os ruídos da rua, nessas ocasiões. Algumas crianças cantavam canções infantis, muito inocentes e ingênuas, e uma vitrola reproduzia trechos de óperas. Havia, por exemplo, um drama do século XIX, de autoria de Verdi, de cujo enredo não me lembro bem, mas que me chamava enormemente a atenção. O personagem principal recebia o aviso de que a mãe dele estava correndo risco de ser assassinada. Então, ele resolvia salvá-la, vestia uma capa e, abrindo-a, cantava uma ária:

– “Madre infelice, corro a salvarti!”16

Mas, em vez de correr para ajudá-la, continuava cantando:

– “Madre infelice, corro a salvarti! Ó-ó-ó-ó-ó-ó!”

E o mais engraçado era que, depois de perdido tanto tempo cantando a ária, o ator saia apressado, como quem vai montar num cavalo, começando uma corrida desenfreada para salvar a madre infelice. Esses trechos eram tão trágicos, que chegavam a ser cômicos e até ridículos.

A voz do Caruso e os absolutos

O Papa São Pio X

Os cantores Caruso e Titta Ruffo

Titta Ruffo

Às vezes, as vitrolas reproduziam um trinado do Caruso17, o qual era do meu tempo – mas a quem não conheci pessoalmente – e tinha uma fama fabulosa, como nunca outro cantor teve. Quando ouvi a voz dele pela primeira vez, fiquei maravilhado. Não pensei que a laringe humana fosse capaz de uma harmonia como aquela! Tive uma verdadeira alegria em admirá-la, pois aquilo era como uma carícia de Deus, que fez uma voz assim para regalo dos homens. Ele foi sucedido por Titta Ruffo18, o qual também teve grande celebridade, porém menor. Caruso era tido como o cantor absoluto, ou seja, aquele que realizava a perfeição no gênero, e cuja voz era o padrão de todas as vozes.

Do mesmo modo, o mundo daquele tempo admirava padrões europeus, também tidos como absolutos. O orador por excelência era Jaurès19, enquanto Gladstone20 e Disraeli21 eram os estadistas absolutos. O Papa absoluto era, sem dúvida, São Pio X, enquanto a soberana absoluta era a Rainha Vitória22, afirmação contra a qual eu protestava, no meu interior, pois, para mim, era Francisco José23 o absoluto entre os monarcas. Eu também não consentia em que Hindenburg24 fosse o militar absoluto, pois pensava que fosse o Kaiser25, mas depois percebi que, apesar de ele representar muito bem o papel militar, não era tão corajoso quanto parecia…

Gladstone, estadista

Juarès, o orador

A Rainha Vitória da Inglaterra

Marechal hindenburg

Francisco José, Imperador da Austria

Esse conceito dos absolutos exercia sobre mim uma enorme atração, por causa de algo que me parecia estar por trás dele: a existência de uma condição, de um estado e de uma situação na qual alguém possui tudo, tem a plenitude de tudo e merece tudo, na perfeição das perfeições.

Guilherme II, imperador da Alemanha

Disraeli, estadista

Tratava-se de uma ideia metafísica do Absoluto que, no fundo, era Deus. Mas isso ainda não estava inteiramente claro para mim.

A viúva Rego, um sulco funerário

Um dia, a campainha de casa tocou. Eu estava nessa fase em que os meninos sempre têm curiosidade de ver quem chega, e fui correndo atender à porta, o que, aliás, era streng verboten26 pela Fräulein. Não abri a grade de ferro do jardim, mas apenas o postigo da porta, e vi uma figura toda vestida de preto.

Eu estava habituado a ver senhoras viúvas andando na rua, sempre trajadas de preto – inclusive as luvas e o chapéu – e, às vezes, no caso de luto aliviado, usando joias de ouro, braceletes, anéis e colares, com pedras pretas. Mas esta se apresentava coberta com um véu que descia até os pés!

Então, ouvi uma voz cava e soturna dentro daqueles panos, que dizia:

– Aqui está a viúva Rego.

Inclinou-se um pouquinho, tomou o véu embaixo e foi enrolando-o. Vi então a imagem glabra de uma quinquagenária, que parecia não ter mais cor. Eu estava estarrecido diante daquilo! Ela acrescentou:

– Sou uma pobre viúva abandonada… Dª Gabriela está?

Pensei: “Como pode alguém tão infeliz querer falar com uma pessoa tão esplendorosa, tão superior e tão feliz como vovó? Com certeza, ela não vai recebê-la…” E respondi:

– Vou ver.

Nem abri a porta, com uma espécie de medo de que o infortúnio entrasse em casa, mas deixei o postigo aberto. Ela então disse:

– Não incomode a sua avó. Ela me dá uma contribuição mensal, e eu vim pedir que a renove.

Fui correndo, para ver qual atitude tomaria a felicidade gloriosa, bonita e majestosa, diante da visita do infortúnio:

– Vovó, vovó! A senhora conhece a viúva Rego? Está aqui!

E contei-lhe o que tinha ouvido. Vovó, com toda naturalidade, apanhou uma nota de 20 mil-réis pela ponta e me disse:

– Dê a ela.

Senhora vestindo luto pesado no início do século XX

E me explicou que o marido da viúva havia servido meu avô. Voltei correndo e entreguei o dinheiro, mas não me lembro se abri a porta. Ela o recebeu, deixou cair o véu novamente e retirou-se, para pedir ajuda em outras casas, a cujos donos o marido dela também havia servido.

Mais tarde, eu soube que ela costumava ir regularmente à casa de minha família para pedir esmola, sempre vestida de luto, e todo mundo sabia qual era o “cerimonial” da chegada. Assim que o copeiro atendia a porta, a viúva começava a enrolar o véu e, quando o dobrava sobre a cabeça a choradeira estava pronta.

As pessoas comentavam:

– Como essa mulher é infeliz!

E davam-lhe muito dinheiro.

Então, em outras ocasiões, quando ela chegava, eu já sabia do que se tratava, ia correndo e dizia:

– Olhe, vovó, aqui está a viúva Rego!

Minha avó fazia um rolinho com o dinheiro e mandava para ela. Era uma viúva teatral, que se dizia pobre, mas creio que vivia bem…

Assim, passou por minha vida o sulco funerário da viúva Rego, que também foi um dos coloridos de minha infância.

Reflexão e água com açúcar

Chaise longue da primeira década do século XX

Às vezes, durante as tardes de domingo, o meu gosto era deitar-me numa chaise longue27 de molas inglesas, esplêndida e muito cômoda, que havia no escritório de meu pai, com todas as janelas abertas, de modo a passarem os ventos frescos sobre mim. Permanecia ali por duas ou três horas seguidas, sossegado e sem ser perturbado por ninguém, estudando, lendo livros de História ou pensando indefinidamente, e tendo um modestíssimo regalo ao meu alcance: sobre uma mesinha ou cadeira, uma bandeja com um copo, uma jarra de água natural e um açucareiro. De vez em quando, punha uma tachada de açúcar na água e ia bebendo com tranquilidade doses fenomenais. Era exatamente o que me agradava e que me parecia constituir o próprio fundo da vida na felicidade inocente: comodidade, limpeza, pureza e reflexão amena, serena e séria.

Assim ficava, até que chegava a tropa gesticulante dos meus primos coetâneos:

– Plinio, o que você está fazendo?

– Não estou fazendo nada.

– Mas, então, levante-se daí! Venha cá!

Eu pensava: “O que causa mais esforço, brigar com eles e permanecer deitado ou brincar? Vou com eles e, na primeira ocasião, fugirei novamente para o meu sofá!”

Minha mãe permitia que eu tomasse a quantidade de água com açúcar que quisesse, mas me recomendava muito não ler deitado, pois os oculistas do tempo diziam – não sei se com fundamento – que isso predispunha a vista para se cansar prematuramente. Além do mais, naquele tempo, exigia-se de um menino que estudasse sempre sentado numa cadeira, à frente de uma mesa, o que eu detestava e não podia suportar. Então, ela me chamava a atenção, mas com tanto carinho que, se deixasse de insistir, eu sentiria falta daquela recomendação.

Admiração pelo brinco-de-princesa

Recordo-me que, certo dia, o jardineiro de casa teve a ideia de colocar num canto do jardim uma planta encantadora, a qual já estava demodée28, mas que eu vi então pela primeira vez, chamada brinco-de-princesa29.

Não era propriamente uma trepadeira, mas, sendo muito delicada, estava apoiada numa haste de madeira e amarrada com barbante. A flor era digna, bonita e com certa fantasia, tendo uma forma graciosíssima e elegantíssima. O âmago era branco e as pétalas em volta dele formavam um cone azul escuro, o qual, na parte mais larga e aberta, se tornava vermelho. Por fim havia nela uma parte preenchida por uma espécie de semicírculo saliente.

Não era propriamente uma trepadeira, mas, sendo muito delicada, estava apoiada numa haste de madeira e amarrada com barbante. A flor era digna, bonita e com certa fantasia, tendo uma forma graciosíssima e elegantíssima. O âmago era branco e as pétalas em volta dele formavam um cone azul escuro, o qual, na parte mais larga e aberta, se tornava vermelho. Por fim havia nela uma parte preenchida por uma espécie de semicírculo saliente.

O todo daquela flor lembrava realmente um brinco, que poderia ser feito de pedras preciosas. Para mim, aqueles brincos-de-princesa eram ideais e paradigmáticos; flores de beleza não apenas estética, mas com alto significado simbólico. Quando os conheci, logo constituí em minha imaginação a fisionomia de uma princesa que utilizasse uma joia daquele tipo. E me perguntava: “Como seria a corte dessa princesa? Como ela deveria ser tratada?” E tinha a impressão de que a flor exprimia bem uma série de aspectos de delicadeza, de beleza e de riqueza de cores, que convinham perfeitamente a uma dama medieval.

Como sou muito categórico, passei a gostar enfaticamente do brinco-de-princesa, achando-a um encanto, mas a moda dessa flor já estava desaparecendo, pelo fato de as pessoas começarem a banalizá-la, gostando de outras flores, bonitinhas, mas com muito menos esplendor. Ora, essa mudança não se dava sem uma penetração do espírito revolucionário, pois o brinco-de-princesa tinha uma graça, um ornato, uma distinção, um ar de moça ou de senhora de família, que a mentalidade moderna não podia deixar de detestar.

Sendo eu menino, não podia exigir que plantassem brinco-de-princesa nos jardins, mas, de qualquer modo, pensava: “Essa flor tem uma forma de beleza que as pessoas estão abandonando, por causa dessa caudal que leva todo o mundo. Eu, como desejo resistir a ela, nunca me esquecerei do brinco-de-princesa!”

E, uma vez ou outra, quando per accidens30 vejo essa flor, lembro-me com saudades desse ato de fidelidade.

O fim do domingo

Quando chegava a hora do jantar, o domingo tinha dado tudo o que dele se podia esperar.

Eram servidos restos do almoço, além de alguns pratos simples, como coxinhas de galinha, mas tudo com grande abundância, sobretudo para as crianças. Às nove ou dez horas, reinava a calma: a casa estava tranquila, a família começava a dormir, dos jardins subia o ruído dos grilos com aquele “prim-prim” interminável e, ao mesmo tempo, ouviam-se os roncos de algumas pessoas. Ao longe, uma vitrola ainda fazia passear as vozes de Caruso ou de Titta Ruffo, pelos espaços vazios da cidade.

As pessoas estavam prontas para iniciar o estudo ou o trabalho na segunda-feira, com boa disposição.

1 Em francês: pequena caixa ou recipiente para guardar bombons. No Brasil, loja de bombons e doces finos.

2 Em alemão: senhor.

3 A Padaria Helvetia, situada à Rua Helvécia, nº 92, no Bairro dos Campos Elíseos. Cf. Volume I desta coleção, p. 376 ss. Por um erro, ocorrido na transcrição das palestras e conversas de Dr. Plinio, o nome do padeiro figurou no Volume I como “Max”.

4 Cf. Volume I desta coleção, p. 311 ss.

5 Em setembro de 1976.

6 Em francês: “Plinio Bolon, nascido em São Paulo, 1908. Passou toda a sua vida comendo”.

7 Em francês: regulamento.

8 Provavelmente em 1922, quando ela completou quinze anos, segundo Dr. Plinio comentou em certa ocasião, a respeito da frequência dos dois irmãos ao quarto de brinquedos existente em casa: “Aos quinze anos, nós deixamos o quarto completamente de lado”. Logo, o episódio em questão pode ter-se dado nesse mesmo ano, quando Plinio contava treze anos de idade.

9 Nome dado aos membros de certos grupos religiosos, os quais tiveram origem num movimento protestante britânico do século XVII, iniciado por George Fox (1624-1691).

10 Maria I Stuart (1542-1587), Rainha católica da Escócia, esposa do Rei da França Francisco II.

11 Mausoléu de mármore, construído em Agra (Índia), no século XVII, para abrigar os restos mortais da esposa do Imperador Sha Jahan.

12 O Pe. Caetano Falconi, SDB (1876-1938), foi Reitor do Santuário do Sagrado Coração de Jesus entre os anos 1915 e 1938.

13 Em francês: indolência, displicência.

14 Membros das “bandeiras”: expedições armadas, organizadas em São Paulo entre o fim do século XVI e o início do século XVIII, destinadas a explorar os sertões e descobrir as jazidas de pedras e metais preciosos.

15 Em francês: negligenciada, posta de lado.

16 Em italiano: “Mãe infeliz, corro a salvar-te!” Trata-se da peça Di quella pira, ária de tenor, cantada pelo personagem Manrico no Ato 3, Cena 2 da ópera Il Trovatore, de Giuseppe Verdi (1813-1901). A obra foi apresentada pela primeira vez em 1853.

17 Enrico Caruso (1873-1921), tenor italiano, famoso por suas interpretações de obras líricas.

18 Titta Ruffo (1877-1953), barítono italiano.

19 Jean Jaurès (1859-1914), político, jornalista e historiador francês, de orientação socialista.

20 William Ewart Gladstone (1809-1898), político britânico, Primeiro Ministro do Reino Unido por três vezes.

21 Benjamin Disraeli (1804-1881), político e escritor britânico. Enquanto Primeiro Ministro conduziu a política expansionista do Império Britânico.

22 Vitória (1819-1901), Rainha do Reino Unido e Imperatriz das Índias.

23 Francisco José de Habsburg (1830-1916), Imperador da Áustria.

24 Paul von Hindenburg (1847-1934), Marechal e estadista alemão, chefe do Estado-Maior durante a Primeira Guerra Mundial e Presidente da República em 1925.

25 Guilherme II (1859-1941), Imperador da Alemanha.

26 Em alemão: expressamente proibido.

27 Em francês: literalmente: “cadeira longa”. Espécie de sofá ou divã para reclinar-se ou deitar-se.

28 Em francês: fora de moda.

29 A planta Fuchsia hybrida, da família das enoteráceas, conhecida como brinco-de-princesa.

30 Em latim: acidentalmente.

Deixe uma resposta