Horas difíceis

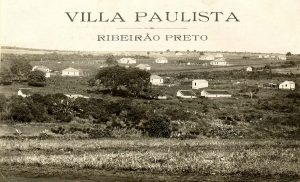

Ribeirão Preto, cidade do interior do Estado de São Paulo localizada numa zona muito rica e considerada a capital do café, era naquele tempo uma espécie de feudo de certos contraparentes meus do lado materno.1

A Estação Ferroviária de Ribeirão Preto, como Plinio a conheceu

Aspectos de Ribeirão Preto na década de 1920

Eu já frequentava muito a região, pois mamãe sempre achava que era conveniente, por razões de saúde, levar-me – bem como a minha irmã – para passar temporadas no meio ou no fim do ano em fazendas de café, cujos donos pertenciam ao clã de nossa parentela; por exemplo, a fazenda Brejinho, da família Junqueira,2 que se enchia de gente moça na época das férias.

Eu já frequentava muito a região, pois mamãe sempre achava que era conveniente, por razões de saúde, levar-me – bem como a minha irmã – para passar temporadas no meio ou no fim do ano em fazendas de café, cujos donos pertenciam ao clã de nossa parentela; por exemplo, a fazenda Brejinho, da família Junqueira,2 que se enchia de gente moça na época das férias.

Ruas de Ribeirão Preto nos anos 20

Um desses contraparentes exercia o cargo de fiscal no ginásio da cidade, portanto a mais alta autoridade entre os examinadores.3 Era uma espécie de pequeno lorde de terceira classe, frequentador do melhor clube do local, e havia recebido esse emprego público por influência política da família.

Um desses contraparentes exercia o cargo de fiscal no ginásio da cidade, portanto a mais alta autoridade entre os examinadores.3 Era uma espécie de pequeno lorde de terceira classe, frequentador do melhor clube do local, e havia recebido esse emprego público por influência política da família.

Ali os exames secundários eram muito mais fáceis e menos rigorosos do que em São Paulo e, assim, eu poderia obter uma aprovação mais cômoda. Então, tomando isso em consideração, procurei mamãe e disse-lhe:

– Meu bem, eu acharia mais interessante ir fazer esses exames no interior, em Ribeirão Preto, porque lá eu passarei diretamente e, depois, poderei fazer também meu vestibular para a Faculdade de Direito. A senhora não está de acordo com isso?

Ela concordou com o meu pedido, porém acrescentou:

– Mas a cidade é um antro de imoralidades, de perdição.

Ribeirão Preto, Praça XV de Novembro

Tinha razão. Ribeirão Preto era naquele tempo uma cidade devassa. Mamãe receava que o seu filho, ainda mocinho, fosse arrastado para a corrupção e, então, não quis que me hospedasse num hotel, mas manifestou o desejo de que eu fosse à casa de algum conhecido nosso. Eu disse:

– Já estive pensando: eu permaneceria na casa do próprio fiscal, que tem vínculos conosco por vários lados. É um bom ambiente e uma família de pessoas honestas e corretas. De lá eu iria prestar os meus exames e depois voltaria.

Então, ela escreveu a esses contraparentes, pedindo que me hospedassem durante dez dias, e eles mandaram dizer que sim, com muito boa vontade. Tudo foi combinado, eu fiquei satisfeito e parti para Ribeirão Preto com um colega de São Paulo, também vagamente contraparente meu. Essa foi talvez a primeira grande viagem que fiz sem mamãe. Eu tinha dezesseis ou dezessete anos.4

Uma noite no hotel

Após uma longuíssima viagem de trem, cheguei a Ribeirão Preto e procurei a família que me daria hospedagem. Eles foram muito amáveis, mas o dono da casa me disse:

– Plinio, hoje não há quarto disponível, pois uma pessoa da família ainda está ocupando o lugar destinado a você. Amanhã ele vai para a fazenda e você vem dormir aqui, onde tudo será preparado para lhe receber.

Hotel Brasil (à esquerda) em Ribeirão Preto, considerado o melhor da cidade

Perguntei-lhe onde havia um bom hotel para passar uma noite, e ele me indicou o melhor da cidade. Era um hoteleco familiar, no qual se hospedavam estudantes de cidades menores do interior, bem como de São Paulo, que iam a Ribeirão Preto para o mesmo fim que eu.

Entretanto, quando lá cheguei, disseram-me que também não dispunham de nenhum quarto livre no hotel. Então tive uma ideia e pedi:

– Quero ver a lista de hóspedes, para verificar se conheço algum deles.

Comecei a ler a lista e, de fato, ali estavam os nomes de vários moços, amigos ou parentes meus. Entre eles havia um colega de São Paulo que eu conhecia bem, apesar de não ser propriamente meu amigo, pois frequentava a roda dos meus primos, razão pela qual tínhamos certa ligação, um tanto de longe, mas que me permitia mandar instalar uma cama no quarto dele, para dormir ali. Então eu disse:

– Esse aqui é meu amigo. Eu peço para porem uma cama no quarto dele, e durmo lá. Aqui está meu nome. Eu tomo a responsabilidade e pago minha diária, como se estivesse em quarto próprio. Quando ele chegar, avise-o de que não encontrei lugar e fui dormir no quarto dele. Ele não vai criar a menor dificuldade!

– Está bem.

Colocaram a cama. Ora, naquela noite ele ainda não havia chegado e eu percebi, por imponderáveis, que o meu colega e os outros conhecidos não estavam no hotel porque tinham ido para maus lugares.

Jantei e subi para dormir, muito cansado pela viagem. O quarto era grande e a cama do meu conhecido se encontrava no fundo, enquanto a minha estava mais próxima da porta.

Momentos de aflição

Quando me deitei, comecei a pensar e fiquei desconfiado: era muito provável que esse colega aparecesse no quarto do hotel com uma pessoa de maus costumes, pois era homem sem Fé, que não praticava os Mandamentos e levava uma vida completamente livre. Eu deveria ter pensado nisso antes, mas era uma hipótese com a qual, na minha inexperiência e ingenuidade, não tinha contado!

Então, disse comigo: “Agora, se for dormir em outro lugar, será pior ainda! E não posso passar a noite na rua… De maneira que vou pedir a ajuda de Nossa Senhora e, de manhã, quando acordar, o perigo já terá sido afastado”.

Rezei e tentei dormir, mas estava com muito medo, apavorado pelo que poderia acontecer. Adormeci de um sono ligeiro e várias vezes interrompido.

Em certo momento, numa hora da noite que não sei bem qual era, acordei de repente com uma algazarra e passos no corredor. Reconheci o vozeirão do meu companheiro de quarto e ouvi também uma voz feminina que eu não conhecia. Quem era essa pessoa que o acompanhava num hotel àquela hora?

Comecei a rezar, pedindo a Nossa Senhora que me protegesse, fechei os olhos e resolvi fingir que dormia. Eles se aproximaram e, pelo diálogo, entendi que a portaria do hotel havia informado o meu colega de que eu estava dormindo em seu quarto, e ele vinha contando a ela quem eu era. Abriram a porta com a chave e ouvi que ele dizia em voz baixa:

– É aquele ali.

Ela disse:

– Quero vê-lo.

Fiquei indignadíssimo e pensei: “Ai, meu Deus! O que vai acontecer? Chegou a hora da briga!” Mas depois refleti: “Se eu mostrar que acordei e quiser pôr os dois fora do quarto, isso dará propósito a ela para conversar comigo, o que seria uma coisa péssima. Quero morrer sem nunca em minha vida ter falado com uma pessoa assim, nem sequer para brigar! Além do mais, terei de levantar-me e ir… para onde? Também não sei, mas aqui não poderei permanecer. Se for para a praça pública, os dois vão achar graça no caso, chamarão outras pessoas e o meu nome ficará conhecido muito desagradavelmente na pior roda da cidade. O único recurso que tenho é não abrir os olhos e continuar fingindo que durmo”.

Percebi que os dois entraram e se aproximaram de minha cama, exatamente junto à cabeceira. Trocaram algumas palavras baixinho que não pude entender, mas tenho a impressão de que ele deu uma explicação sumária sobre quem eu era. Depois diminuiu ainda mais o volume da voz e senti, sem ouvir, que ele comentava o quanto eu era um moço virgem e levava uma vida pura – embora eu nunca tivesse conversado com ele a respeito disso!

Desconfio que ele havia combinado com aquela mulher para me fazer mal, a fim de poder contar depois, na roda de nossos amigos comuns, que me havia perdido, o que seria para ele uma vitória. Tenho a impressão de que ele confusamente intuía que de mim iria sair qualquer coisa no futuro e, se me perdesse, perderia também um número enorme de pessoas. Assim, não fazia aquilo apenas por ódio à minha inocência, mas para destruir o que iria nascer de mim.

“Como é bela a inocência!”

Em certo momento, falando alto e com sotaque português muito pronunciado, a mulher comentou:

– Veja como ele dorme!

Eu continuava a fingir, com toda calma e inclusive respirando fundo, sempre mantendo o mesmo fôlego, apesar de estar numa aflição medonha, com o coração batendo forte. Pelo visto, estava fingindo muito bem, pois meu colega disse:

– Dorme. Ele é um inocente.

Ainda cochicharam algum tempo, enquanto eu rezava, pedindo a Nossa Senhora que fizesse sair aquela mulher. Já estava pronto para brigar e pensava no que iria fazer, quando ela suspirou e comentou:

– Como é bela a pureza!

E depois disse de novo:

– Como é bela! Como é linda a inocência! Como dorme a inocência!

Não sei o que ele respondeu. Ela permaneceu um instante em silêncio e repetiu uma terceira vez:

– Como é bela a inocência! Como é bela a inocência!

E tive a impressão de que disse baixinho:

– Deixemo-lo, vamos embora.

Ele aceitou logo e, com pasmo para mim, percebi que abriram a porta do quarto, a mulher saiu e ele foi atrás. Ainda ouvi os passos dos dois que se afastavam pelo corredor. Iam conversando e ela, de vez em quando, exclamava algumas vezes:

– Ai, como é bela a inocência! Como é bela a inocência!

Eu pensei: “Como é horrível a impureza!”

Sossegado, dei graças a Nossa Senhora e adormeci. Meu conhecido acompanhou aquela mulher até não sei onde e depois voltou para dormir no quarto.

Entrada do Hotel Brasil em Ribeirão Pereto

Na manhã seguinte acordei à primeiríssima hora e, quando me levantei, ele ainda estava dormindo. Arranjei-me e fiz a minha toilette no maior silêncio possível, saí e não voltei mais para o hotel. Naturalmente, fingi que não havia percebido nada. Depois estivemos várias vezes juntos, nunca falei com ele sobre o que tinha ouvido nessa noite e ele também não me disse uma palavra a respeito do caso. Morreu anos depois e só no dia do seu juízo ele soube o que aconteceu.

Essa recordação jamais saiu do meu espírito, pois o fato dizia muito. Aquela pobre mulher de Ribeirão Preto, ao chegar ali, viu um rapaz sério que levava uma vida inteiramente casta e, portanto, não fazia senão cumprir os Mandamentos – o mais elementar na vida de um católico! Mas ela sentiu algo de imponderável, como se visse uma representação da pureza, uma gota de lumen Christi.5 Deixou-se comover e recuou, respeitando minha inocência. Era a atitude de quem estava numa situação péssima, mas sentia o remorso pela própria inocência perdida, batia no peito e dizia: “Como é belo o que eu perdi! Que perda medonha eu tive, e que tesouro ele conserva!”

Foi o episódio de minha vida em que a inocência transpareceu de modo mais evidente, numa espécie de auréola de luminosidade. De fato, Nossa Senhora havia protegido um filho d’Ela.

Ação da graça no ambiente familiar

Finalmente, consegui transladar-me para a casa dos meus contraparentes, onde devia ficar hospedado durante aquela temporada. Era um casal com um menino e uma menina, ambos mais moços do que eu, e todos vivendo num ambiente de dignidade familiar que me agradava muito.

Não eram pessoas ambiciosas, mas desejavam apenas conservar e gozar daquele patrimônio de nível médio que possuíam. Ali nada era caro nem muito rico, mas também nada era cafajeste nem ordinário. Tudo limpo e bem arranjado, até irrepreensível e com certa distinção, e via-se que a dona da casa era muito cuidadosa. Por exemplo, o quarto de dormir onde me hospedei era eximiamente preparado, com um pequeno cortinado e venezianas pintadas de verde claro, de maneira que entrava uma luz dessa tonalidade.

Uma família da sociedade de Ribeirão Preto, na década de 1920

A comida era muito boa, à mesa se conversava sobre assuntos que tinham sentido, e tudo me parecia perfeitamente direito e agradável.

Eu sentia a bênção e a paz que as famílias ainda possuíam naquele tempo. Apesar de quase já não terem Fé, conservavam alguns dos costumes moralizados de outrora e boa parte de seus membros praticava a virtude. De outro lado, inclusive os que não a praticavam entendiam que o tipo humano normal, aceito como modelo por todo o mundo, era o católico.

Então, havia uma ação da graça nas famílias que marcava as pessoas de acordo com os ideais católicos e lhes dava certo realce, certo resplendor discreto e certa elevação um pouco mítica. O pai, a mãe, o filho mais velho, a moça solteira; todos eram um tanto mitificados por esse efeito e, assim, a sociedade ainda tinha uma espécie de encanto e de douceur de vivre.6 Eu comparava esse ambiente com o que deveria ser a vida daquela pessoa que tinha dito: “Como é bela a inocência!”, e pensava que ele formava um verdadeiro tratadinho vivo de moral, com o valor da realidade concreta, o qual, para mim, completava o Catecismo.

Uma visita na cidade

Certo dia, estando em Ribeirão Preto, tive de bater à porta da casa de um particular,7 para expor-lhe um caso e pedir-lhe um favor de que não me lembro mais.

Entrei e ele me tratou como um homenzinho, mas eu notava que, de vez em quando, sorria para mim enquanto eu falava, como quem olhasse para uma criança, quase como se fosse um filho. Quando acabei de explicar o que desejava, ele deu risada e disse:

– Você não é o Plinio?

– Sim, senhor.

– Ah! Mas então, você é o filho da Lucilia e do João Paulo! Eu os conheço.

Recebeu-me realmente como filho, com toda benevolência. Um senhor que não era meu parente, de cuja existência eu nem sabia até esse momento! Contou-me que tinha sido amigo do meu avô, e percebi que se tratava de relações vindas de uma época em que os homens já não tinham muita bondade, mas ainda possuíam

honra. E assim, o respeito mútuo, a honra e os restos de bondade coexistiam para formar o hábitat do coração das pessoas.

Nas grandes fazendas de café

Ainda em Ribeirão Preto, passei alguns dias no campo – na Fazenda Brejinho e outras8 –, onde observava muito as coisas.

Pintura à óleo representando a Fazenda Brejinho, onde Plinio se hospedou

A casa do fazendeiro, ou sede da fazenda, era normalmente situada em algum lugar de onde se viam belos panoramas, ou perto de um bonito curso de água. Bem em frente a ela estava o vasto terreiro, cimentado e cercado por muretas, e, a certa distância, em geral à direita de quem olhasse do terraço principal da casa, encontrava-se a tulha, construção muito primitiva, mas robusta, durável, sensata e grande, na qual o café era guardado durante um período.

Mais longe ficavam as colônias, assim chamadas porque nelas moravam os colonos, em casinhas geminadas. E existia também uma pequena casa para o administrador, que era muitas vezes o chefe de toda a contabilidade da fazenda, além de ser o diretor dos colonos, portanto uma espécie de primeiro-ministro

sob as ordens do fazendeiro.

Havia muito espaço entre todas essas construções, de maneira que a área de uma fazenda, em geral, tinha uma quilometragem considerável. Em algumas delas, a extensão da plantação era tão grande, que tornava-se impossível fazer todos os contatos de uma colônia para outra apenas por meio de carros puxados a cavalo. Então, havia um trenzinho chamado decauville,9 para a circulação interna na propriedade.

Além do mais, uma parte das terras era conservada pelo dono em estado de floresta virgem, para serem valorizadas e servirem também como fazenda, quando ele morresse e os filhos dividissem a herança. Aquilo era uma garantia de que o valor da terra acompanharia a inflação e o aumento do custo de vida, e de que a descendência do fazendeiro não iria empobrecer. E essa mata era, por sua vez, aproveitada para passeios: traçavam-se nela algumas avenidas, a fim de que a família e os hóspedes pudessem andar a cavalo, caçar um pouco e distrair-se de várias maneiras.

Esse era o plano geral de uma fazenda de café.

Fazendas de café em Ribeirão Preto como Plinio as conheceu

O decauville, trenzinho interno da fazenda

Passeios na fazenda

As casinhas dos colonos

Os colonos nas colheitas

Os grãos no terreiro

Do arbusto à estrada de ferro

Guatapará – fazenda

Eu ignorava completamente como era feito o plantio, mas me lembro que os pés de café eram arbustos do tamanho de um homem, plantados de maneira a formar linhas perfeitas, dispostas à maneira de um batalhão de soldados imóveis.

A tulha e os carros de tração animal

O decauville transporta o café ensacado e percorre as plantações

O decauville transporta o café ensacado e percorre as plantações

Uma vez colhido, os grãos eram levados ao terreiro e colocados em pequenas pirâmides, apanhando sol em abundância, pois diziam os entendidos que o café muito ensolarado e aquecido tomava mais sabor. Quando havia perigo de chuva, os colonos corriam e punham lonas por cima dos montezinhos, para que a água não lhe tirasse parte do gosto, o que causaria o declínio do valor e da venda.

Depois os grãos eram transportados à tulha e faziam-nos passar pela água, utilizando umas máquinas pelas quais eram depurados de uma quantidade de pedregulhos, folhas secas ou bichinhos mortos, de maneira que o comprador sabia que pagava o peso do café e não desses resíduos, o que lhe dava confiança no vendedor.

Em certo momento o café estava pronto para ser ensacado e exportado, e em algumas fazendas o embarque da mercadoria era tão volumoso que, nas épocas da colheita, se estabeleciam pequenas estações em certos pontos da grande estrada de ferro, utilizadas apenas para o transporte do café.

O fazendeiro, miniatura de um rei

Chamava-me a atenção que a cultura do café era caracterizada por certa nota senhorial muito especial. Qual era?

Fazendeiro de Ribeirão Preto nos anos 20

O fazendeiro trabalhava e desejava ganhar dinheiro, mas não para formar grande fortuna e deixar de ser homem do campo: queria permanecer ali, levando aquela vida. Sendo ele mesmo o dono da propriedade, fazia em sua casa o que bem entendia, e todo o mundo tinha de obedecer. E, no modo pelo qual fiscalizava o conjunto dos vários serviços – com assessores a quem dava muita autonomia –, ele manifestava uma superioridade em relação aos seus colonos, que podia lembrar a posição do rei sobre todas as pessoas do reino, o que fazia da fazenda uma espécie de monarquia do tempo do Ancien Régime.

O café é espalhado no terreiro

Por outro lado, o patrão paulista era elegante e bem arranjado, apreciando certo ar de nobreza para sua própria residência, sobretudo a casa que ele possuía na capital do Estado ou na cidade mais próxima à fazenda. Mantinha assim um tônus de senhor feudal, gostando de mandar e não permitindo que se brincasse com ele. Com o seu colono, em geral ele era bondoso no trato e muitas vezes até afetuoso, mas distante e sério, como quem dizia: “Olhe, veja bem: eu sou eu e você é você, e entre nós há uma barreira. Por cima dela vamos fazer passar um grande fluxo de amizade e dedicação recíproca, mas abra os olhos e não procure desvirtuar esse relacionamento, porque o homem forte sou eu, e você levará a pior”.

Por outro lado, o patrão paulista era elegante e bem arranjado, apreciando certo ar de nobreza para sua própria residência, sobretudo a casa que ele possuía na capital do Estado ou na cidade mais próxima à fazenda. Mantinha assim um tônus de senhor feudal, gostando de mandar e não permitindo que se brincasse com ele. Com o seu colono, em geral ele era bondoso no trato e muitas vezes até afetuoso, mas distante e sério, como quem dizia: “Olhe, veja bem: eu sou eu e você é você, e entre nós há uma barreira. Por cima dela vamos fazer passar um grande fluxo de amizade e dedicação recíproca, mas abra os olhos e não procure desvirtuar esse relacionamento, porque o homem forte sou eu, e você levará a pior”.

Assim, ele também cuidava muito da vida concreta e das coisas miúdas do campo. Não raras vezes trabalhava ele mesmo junto aos colonos, e sabia como jogar e esparramar o café no terreiro, utilizando uma espécie de rodo com dentes, para evitar formar montículos e assim obter uma superfície uniforme. Eu notava que ele fazia isso com a ideia de que, se não adquirisse certa experiência no passar esse rodo, não saberia mandar no colono nem influenciá-lo.

Francisco da Cunha Diniz Junqueira, contraparente de Plinio e dono da Fazenda brejinho

A casa de um fazendeiro em Ribeirão Preto, com seu grande terraçõ

Uma vasta fazenda em Ribeirão Preto

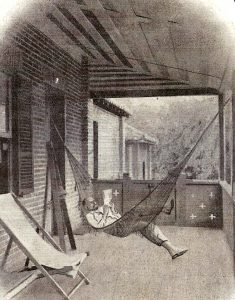

Um fazendeiro de Ribeirão Preto, em seu horário de descanso

Um dos fazendeiros que eu conheci era homem de terminar o serviço à tardinha e permanecer no terraço da fazenda, sentado em algum banco ou cadeira, vendo o anoitecer. Eu olhava para ele, para a madame e os filhos, a fim de analisá-los.

Ninguém tinha proibição de falar com ele, mas instintivamente entendiam que essa era uma hora na qual o patrão gostava de ficar sozinho. Ele não sabia que estava refletindo, mas, de fato, vinha-lhe à mente um misto de pequenas impressões e vivências, fragmentos do acontecido durante o dia, com algo muito bonito que ele vira no panorama, além de uma canção qualquer que ouvira e que lhe voltava ao espírito…

O mais curioso é que ele descansava nesses momentos, pois não fazia um esforço consciente de raciocínio. Eu me lembrava de uma canção que às vezes ouvia de longe, cantada pelos caipiras na colônia, a qual dizia assim:

– “Que vai e vem, e torna a voltar…”

Olhava para o fazendeiro e parecia-me que essas cogitações do fim da tarde eram ocasiões especiais, em que os dedos de Deus tocavam ligeiramente a alma dele.

Assim, muitas vezes a ideia me passava pela mente: “O fazendeiro é verdadeiramente a miniatura de um rei!” E é preciso dizer que eu amava de todo o meu coração esses traços senhoriais.

Observações sobre as aves

Na fazenda, no silêncio da noitinha, alguns pássaros se punham a cantar. Ouvia-se de repente um som que parecia um brado lancinante, o que me dava a impressão de algo simbólico de tudo quanto se passava na mata. Às vezes, pelo contrário, era um pássaro que emitia piados repetidos, que me pareciam representar a rotina do mato, e me faziam sentir ao mesmo tempo os encantos e o tédio da monotonia.

Em outra ocasião, durante o dia, eu estava lendo em algum lugar da propriedade, quando vi uns beija-flores esvoaçando. Interrompi a leitura para assistir à cena, que para mim era conhecida, mas apresentava naquele momento algo de novo. Percebi que o passarinho se aproximava da flor com uma porção de cortesias e, em certo momento, dava uma bicada e depois ia embora. Dali a pouco vinha outro beija-flor, repetia-se o movimento, e quando eles estimavam que as flores estavam suficientemente hauridas, o bando se retirava.

Aquilo me chamou a atenção, deixando-me uma impressão curiosa: se a flor fosse capaz de sentir, teria gosto em ver que o beija-flor se aproximava, depois um susto com a bicada, em seguida a alegria de dar e, por fim, um desaponto quando o passarinho se afastasse. Então recomeçaria o lento trabalho de preparar-se para receber outros beija-flores.

E eu pensava: “Como é o enorme vai-e-vem da vida? É assim continuamente? Consiste em preparar, em dar, em esvoaçar,

em haurir, em preparar de novo, num sair e num voltar?” Compreende-se que a pergunta tinha seu propósito.

Choque de duas mentalidades

Numa dessas temporadas em Ribeirão Preto, eu me encontrava em certa fazendinha, cuja casa era muito ampla, mas antiga e caipira. Ali as pessoas conversavam aos gritos, de uma sala para outra, e não havia água encanada, o que me parecia horrível, pois a residência tinha apenas dois lavatórios, um dos quais estava na própria sala de jantar.

Na ocasião estavam hospedados comigo três rapazes, parentes da família do fazendeiro. O natural seria que estivéssemos continuamente juntos, mas não havia perigo de que isso acontecesse! Tínhamos tais mal-entendidos, que eu dormia numa ala da casa e eles na outra, e só nos encontrávamos para as refeições, durante as quais o trato entre nós era normal, mas frio.10 Depois eu ia estudar e eles saíam para passear pelo campo, voltando cobertos de lama e reservando-me críticas agridoces, às quais eu não podia redarguir, pois, se o fizesse, todo aquele ambiente se voltaria contra mim.

Lembro-me que certa vez, na hora do almoço, fui lavar as mãos na sala de jantar, pois havia passeado um pouco e a região se caracteriza por uma abundância assustadora de terra vermelha, a qual se sentia até no ar. Mas, enquanto me lavava, por distração deixei cair a toalha de mão no chão, cheio de terra, antes de utilizá-la. Então voltei-me para um membro da família, que estava conversando comigo, e disse-lhe:

– Você quer pedir para a sua criada me trazer uma toalha limpa? Esta caiu no chão.

Ao ouvir isso, três ou quatro rapazes de minha idade soltaram uma gargalhada. Eu me formalizei diante daquilo, e eles, notando que o assunto ia se tornar um incidente, comentaram:

– Bem, como você teve uma educação finíssima; uma educação que nós, caipiras do interior, não tivemos…

Eu percebi que havia nisso alguma intenção malévola e perguntei:

– Finíssima? No quê?

Um deles respondeu:

– Ora, basta presenciar esse episódio! A toalha caiu de sua mão no chão, apenas uma vez, e já é preciso mandar vir outra, por causa da poeira? É a mesma poeira que você vai receber lá fora depois! Naturalmente, você tem nojo da poeira porque é um homem da cidade, mas todos nós enxugaríamos as mãos e eu mesmo secaria meu rosto nessa toalha, que você não julga boa para as suas mãos!

Assim, o conceito de educação finíssima consistia em que eu não suportava o que eles suportavam, como a poeira do chão no rosto. E, no fundo, havia da parte deles raiva pela minha atitude em relação àquela terra boa de Ribeirão Preto, que dava dinheiro para a família deles. Por outro lado, eles me tinham em conta do indivíduo que, por ser muito lido, entendia de História – coisa inútil dos tempos passados! – mas não tinha a capacidade de matar uma onça, o que seria uma grande prova de varonilidade. Era o choque do menino educado na cidade e do tosco que se gabava de seu caráter, ufano de si mesmo.

Não protestei, entretanto, e apenas olhei para eles com um sorriso glacial.

Isolado e desdenhado pelos mais próximos

Enquanto eu esperava as minhas notas, naturalmente estava no meio do grupo de amigos, parentes e contraparentes que também se encontravam prestando exames em Ribeirão Preto. Mas eles levavam uma vida de folias e não se coibiam de conversar sobre qualquer assunto inconveniente em minha presença, apesar de perceberem que eu não estava de acordo com aquilo. Eu me alheava e me gelava na prosa, mas também não saía da roda, por não ser possível. E, às vezes, percebia que todos eles saíam, um por um, e me deixavam a sós.

Um desses amigos era meu primo, o qual possuía um “Ford bigode” e, nas horas vagas, passeava correndo a toda velocidade e dava voltas pela cidade ostentando o seu automóvel, considerado objeto de luxo naquele tempo.

Um automóvel Ford bigode, nos anos 20

Uma das ladeiras em Ribeirão Preto. “O calor de verão era insuportável… Subir aquela ladeira com o sol despejando era algo duro e difícil”

Certo dia eu estava subindo uma ladeira, sozinho e a pé, pois não tinha dinheiro para pagar táxi, e os ônibus não passavam por aquela rua. O calor de verão era insuportável e, para mim, que nunca fui andarilho, subir aquela ladeira com o sol dardejando era algo duro e difícil.

De repente, ouvi o barulho de um automóvel que vinha se aproximando de longe e vi passar perto de mim o Ford bigode, que galgou a ladeira num instante e continuou para frente. Quem guiava era o meu primo – companheiro meu, à tout faire et à toute heure11 –, com três ou quatro amigos encarapitados, numa atmosfera de algazarra. Ainda havia um lugar no veículo, e seria natural que eles parassem e me convidassem a entrar, mas não o fizeram. E o pior foi que nem sequer se voltaram para trás, mas passaram sem olhar e continuaram a subir a ladeira. Percebi que todos me tinham visto, forçosamente, pois vinham atrás de mim, na mesma direção em que eu caminhava, na relativa solidão de uma rua de cidade do interior, com pouco ou nenhum movimento. Eles não podiam deixar de me ter reconhecido!

Era evidente, saltava aos olhos que estavam conversando sobre temas imorais. A minha presença causaria horror a eles, pois sabiam que eu ia estragar a festa com a minha seriedade e, então, tinham essa manifestação de pouco caso, como quem dissesse: “Eu prefiro a imoralidade à companhia dele. É limpo de boca, nunca diz uma imundice e não favorece as gargalhadas. A vida com ele não é divertida! Vamos deixá-lo de lado e nos divertir entre nós”.

Lembro-me que me senti espezinhado, fazendo o papel do rejeitado, desdenhado. Por quê? Pela minha fidelidade à virtude da castidade. Pensei: “Então, porque sou bom me tratam dessa forma? E eles, por serem ruins, mas ricos, estão sentados nesse automóvel enquanto eu vou aqui, fazendo o papel de um bobo?”

Para mim, aquilo valeu como uma bofetada que eu não esperava, uma das primeiras punhaladas de isolamento que eu recebia da parte dos próprios amigos, sobretudo o meu primo, chegadíssimo a mim, que já me devia e ainda me deveria favores colossais. Percebi que essa bofetada imerecida era a primeira de uma série e entendi que o programa de minha vida seria este martírio: sentir-me incompreendido e malvisto por todo lugar aonde fosse, no mundo inteiro.12 E minha existência de jovem deveria ser como a de um guerreiro com elmo, lança e escudo, preparado para a batalha, mas no meio de uma festa; presenciando o prazer universal em torno de mim, obrigado a dizer amabilidades e gentilezas, e, ao mesmo tempo, sentindo o meu próprio isolamento, defendendo-me de todos os lados e de todos os modos.

Entretanto, pensava: “Todo católico, na minha situação, é obrigado a agir como eu e, portanto, estou fazendo o que faria um qualquer. Não estou sendo um colosso, mas apenas um católico decente. Então, vamos tocar a vida sem pretensões, para frente!”

O mau conselho de uma pessoa insuspeita

Na praça principal de Ribeirão Preto, no lugar de maior evidência, havia um lugar pouco recomendável, famoso, que chamavam de clube recreativo e era frequentado à noite pelos homens ricos da zona e por todos os rapazes que possuíam algum dinheiro.

Praça XV de Novembro em Ribeirão Preto

14_Em certo momento, a dona da casa onde eu estava hospedado se deu conta de que eu não ia a esse local, por uma razão muito simples: ela via que eu entrava em casa mais cedo do que os parentes – primos dela, mais ou menos de minha idade –, os quais moravam em casas próximas, na mesma rua. Pelo barulho dos automóveis, percebia-se que eles chegavam a horas tardias e diferentes da noite, por vezes às três ou quatro da manhã, enquanto eu, pelas dez horas, subia ao andar superior e ia ler no meu quarto, apagando a luz e adormecendo por volta de onze horas. Passava uma noite casta e tranquila, e na manhã seguinte estava pronto para recomeçar a luta da vida.

Qual não foi minha surpresa, quando, sentados à mesa do almoço, essa senhora me disse:

– Plinio, não ouvi dizer que você tenha estado no clube recreativo.

Eu fiz uma fisionomia de desagrado e ela continuou:

– Já sei: Dª Lucilia não gostaria de que você fosse. Mas você deveria ir a esse lugar com meu marido. Por que não vai?

Comecei a responder:

– Eu não vou porque…

Ela me cortou a palavra:

– Não diga que é por medo do inferno! Olhe, Plinio, se o meu marido lhe convidar, não tenha medo de errar, entrando nessa casa. Com ele você pode ir até o inferno, sossegado, porque não perderá sua alma. Confie nele, pois possui tal experiência da vida que, onde ele está, a segurança e a estabilidade são absolutas: nenhum vício contagia, nenhuma doença pega, não acontece nada!

Ela disse aquilo desejando ser amável. Aquela mãe de família, dona de casa, bem vestida, com jeito muito casto e direito, manifestava-se indiferente ao fato de que o marido iria traí-la e, inclusive, aconselhava-o a me levar com ele. Ela queria que eu me tornasse semelhante a ele, exatamente como seria depois o filho de ambos. E era a pessoa que me hospedava com muito afeto, num ambiente o mais puro possível, em relação ao qual eu não tinha reclamação a fazer, onde não havia quadros nem fotografias que tivessem qualquer coisa de imoral. Entendi que toda aquela situação digna era mantida apenas por um hábito e uma tradição – talvez porque os costumes da cidade assim o exigissem –, mas que, na realidade, a castidade matrimonial, base da instituição familiar, não tinha nenhum valor moral para essa senhora!

Ora, eu prezava a minha castidade mais que a luz dos meus olhos e amava-a mais do que os meus dias. Se me dissessem: “Ou você se deixa matar, ou você renuncia à sua pureza”, eu diria imediatamente: “Nesse caso, matem-me!”

Percebi então o quanto eu era distante daquele casal. Havia entre mim e eles um abismo que nenhuma gentileza podia encher.

Exame de História Natural

Em Ribeirão Preto, eu ia fazer os exames num colégio chamado Otoniel Mota, que, aliás, era o nome de um protestante.

Ginásio Otoniel Mota, em Ribeirão preto onde Plinio prestou exames

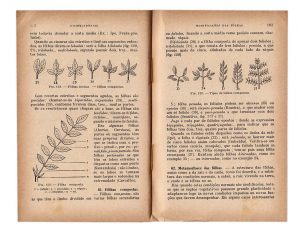

Lições sobre folhas, num livro escolar da época em que Plinio estudava Botânica

O inspetor desse ginásio, meu contraparente, aparecia de vez em quando na sala de aula enquanto os alunos prestavam exame. Fazia realmente uma inspeção, olhando em torno com seus olhos verdes e, evidentemente, vigiando alguns alunos mais do que outros.

O inspetor desse ginásio, meu contraparente, aparecia de vez em quando na sala de aula enquanto os alunos prestavam exame. Fazia realmente uma inspeção, olhando em torno com seus olhos verdes e, evidentemente, vigiando alguns alunos mais do que outros.

Lembro-me até hoje da parte final de meu exame de História Natural. O professor colocou sobre uma mesa vários tipos de plantas, que nós deveríamos identificar. E disse-me:

– Apanhe aquela.

Eu puxei uma das plantas. Era uma haste comprida, como a perna de uma cegonha, tendo na extremidade folhas verdes cheias de pontas. E o examinador perguntou-me:

– Que espécie de planta é esta?

Ele julgava me fazer uma pergunta muito fácil, à qual eu responderia e ele me daria nota dez, pois todos aqueles alunos eram filhos de fazendeiros e entendiam da matéria. Ora, eu fora educado na cidade e ignorava totalmente do que se tratava! Nunca havia prestado atenção especial em plantas, gostando apenas de olhar para as que eram decorativas, sobretudo a árvore de Natal.

Pensei comigo: “Não tenho a menor ideia de qual é essa planta! Existem tantas! Vou jogar um nome no ar, como uma loteria. Dizer qualquer coisa será melhor do que nada, e terei alguma possibilidade de acertar”. E respondi:

– Isso é batata!

Olhei para o meu parente, que estava num canto ouvindo e fumando. Ele não interveio, mas, quando eu disse “batata”, fez uma fisionomia de surpresa e vi a brasa do seu charuto se acender mais. E o professor disse:

– Batata é o que você acaba de dizer agora!

Na linguagem brasileira, “dizer uma batata” significa contar uma bobagem. Muitos anos depois, mostraram-me como são as batatas. Não tinha nada de semelhante àquela planta, nem de longe!

Entretanto, fui aprovado nos meus últimos exames e quis retornar para São Paulo no mesmo dia, pois já detestava Ribeirão Preto.

Uma ponte levada pelas águas

Eu precisava voltar à fazenda para recolher minha bagagem e em seguida ir à estação a fim de tomar o noturno, mas as coisas aconteceram de tal maneira que, se esse circuito não fosse percorrido com toda velocidade, eu não alcançaria a partida do trem, pois a distância até a estrada-de-ferro era grande.

Então, chamei um táxi, que me levou até a fazenda. Entrementes, enquanto estava lá, arranjando as minhas malas, começou a chover caudalosamente. E quando eu disse ao chauffeur que desejava partir, ele respondeu:

– Não, com essa chuva não dá.

Mas eu ordenei de modo muito imperativo:

– É preciso ir andando! Preciso tomar o trem.

Automóvel cruzando uma fazenda em Ribeirão Preto

Uma das pontes da estrada, nos arredores da cidade

Ele obedeceu. Ora, perto da fazenda havia uma ponte de madeira sobre um rio, não muito grande, que era preciso atravessar. E o curso de água, enormemente avolumado pela chuva, estava ameaçador e quase cobria a ponte. O chauffeur parou e me disse:

– Aqui não vai mais. Eu não atravesso.

– Vai! Sim, senhor!

– O senhor não está vendo a água que sobe?

Eu não estava habituado ao interior nem à fazenda, e não calculava bem a situação. Muito distraído, olhei para o rio com a ideia de que a ponte era feita de metal ou de pedra, sem prestar atenção em que era de madeira, e não entendia por que estava em risco. Apenas porque as águas passavam por cima dela? E disse ao chauffeur:

– Pouco importa, seja corajoso!

Enchente em fazenda de Ribeirão Preto, nos anos 20

Ele insistiu, mas eu julguei tratar-se de uma indisciplina revolucionária dele e pensei com meus botões: “Que atrevido! Eu, de família antiga e tradicional, sentado no fundo do automóvel, ser

coarctado nos meus desígnios pelo perigo de uma ponte cair, quando, no total, me parece que não cairá! Vou fazer uso da minha superioridade natural e impor-lhe que passe”. Então disse a ele:

– Absolutamente não tolero outra coisa! Eu lhe dou ordem: atravesse aí! E logo!

– Bem, o senhor quer…

Naquele tempo era tal o prestígio de um aristocrata, apesar de ser um rapaz, que ele, homem feito, decidiu-se e atravessou. Mas, quando as rodas de trás do automóvel atingiram a terra firme, a ponte ruiu espetacularmente, espatifou-se e o rio a levou em questão de segundos. E ainda ouvi o barulho daquelas madeiras que batiam umas contra as outras.

Creio que se o automóvel não tivesse passado naquele momento, talvez a ponte tivesse permanecido intacta, mas, como estava vacilando, o peso deve ter concorrido para derrubá-la. E o chauffeur me disse:

– Olhe! O senhor está vendo o que aconteceu?

Eu julguei que deveria impor a minha autoridade mais uma vez e respondi:

– Toque para frente e não quero comentários.

Ele continuou. E eu me senti bem aliviado de que a ponte não tivesse caído sob o nosso peso.

Ribeirão Preto. Aspecto do centro da cidade

Não sei bem por que nessa ocasião eu achava que não corria risco. Mas, posteriormente, veio-me a ideia de que havia cometido um abuso, comprometendo a vida daquele homem, e dizia para mim mesmo: “Falta de consciência de sua parte! Você se sentiu a salvo e não se incomodou em que morresse um pobre coitado!”

Ora, pode-se dar uma interpretação ao fato: naquele momento invoquei em mim mesmo a minha missão e as minhas prerrogativas legítimas para me impor. Ou seja, tinha a clara noção de estar reivindicando a causa da Contra-Revolução, e o chauffeur obedeceu.

Porém, a ponte caiu e, portanto, cometi uma imprudência. Mas o fato concreto é que estávamos do outro lado do rio quando isso aconteceu. Então, a conclusão seria que a Providência me protegeu no caso, mas, ao mesmo tempo, quis me fazer uma censura para me ensinar a ser mais cauto.

E assim terminou minha temporada em Ribeirão Preto, onde eu tive horas difíceis de luta.

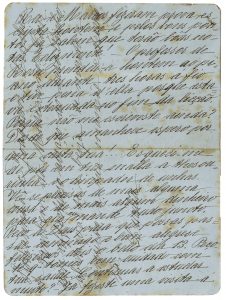

-S. Paulo-

-4-11-925

Filho querido!

De coração agradeço-te o “beijo telegráfico” que me enviaste e, quanto aos exames, tenho a dizer-te que deves ter fé no S. C. de Jesus que certamente não nos abandonará, tanto mais, que por meio de duas novenas que estou fazendo, obteremos perante Ele, a intercessão de N. S. da Conceição e de Sto. Antônio. Diga ao Pinho que estas novenas também são feitas por sua intenção, e que espero em Deus, que serão ambos felicíssimos.

Quis tanto escrever-te ontem, mas, visitas e atrapalhações de toda sorte impediram-me de fazê-lo. A mesa da salinha esteve ontem triste sem você e Pinho.

O Rei e Marcos13 fizeram prova escrita ontem e pelos bons pontos já sabem que terão boas notas. Felizmente!

O professor de Rosée prendeu-a ontem ao piano durante três horas a fio, e tive pena dela porque estava extenuada no fim da lição.

Por que não me escreveste ainda? Desde que amanhece espero por uma carta tua!…

Esqueci-me de pôr em tua mala a tesourinha e o limpador de unhas.

Vê se precisas de mais alguma coisa e de mais algum dinheiro para que eu mande tudo junto.

Peço a Deus para que possas passar comigo e bem alegres e felizes nós dois o belo dia 13.14 Peço-te que tomes bem cuidado com tua saúde. Continuas a estudar muito? Já fizeste uma visita a Sinhazinha e Joaquim? Lembra-te também do Mariano.15 Com um afetuoso abraço ao caro Pinho, abençoa-te e beija-te muito e muito, a tua mamãe extremosa,

Lucilia.

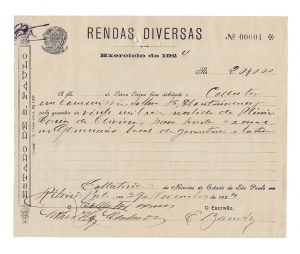

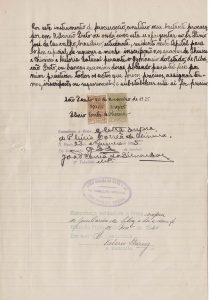

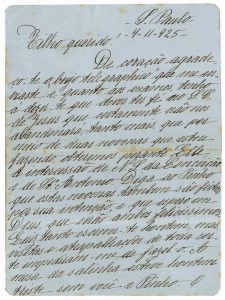

Documento escrito e assinado por Plinio, no dia 26 de novembro de 1924, constituindo Procurador seu o advogado Manoel Otaviano Junqueira, para a inscrição no ginásio Estadual de Ribeirão preto, com vistar a realiza\r exames de Geometria e Latim.

Comprovante de pagamento de taxa exigida para os exames de Geometria e Latim prestados por Plinio em Ribeirão Preto datado de 29 de novembro de 1924

Requerimento escrito e assinado por Plinio, no dia 25 de novembro de 1924, endereçado ao Diretor do Ginásio Estadual de Ribeirão Preto, com vistas à inscrição para o exame de Latim

Documento escrito e assinado por Plinio, no dia 20 de novembro de 1925 constituindo Procurador seu, o estudante Plinio José de Carvalho para inscrição no Ginásio Estadual de Ribeirão Preto, com vistas `exame de Física, Química e História Natural.

Requerimento escrito e asinado por Plinio, no dia 23 de novembro de 1925, endereçado ao Diretor do Ginásio Estadual de Ribeirão Preto, com vistas à inscrição para exmae de História Natural.

Certidão de exame de Física e Química prestados por Plinio em Ribeirão Preto, em dezembro de 1925

Comprovante de pagamento da taxa exigida elso exames de Física, Química e História natural prestados por Plinio em Ribeirão Preto, datado de 24 de novembro de 1925

1 A família do Coronel Cornélio Procópio de Araújo Carvalho, cuja filha Gabriela (Bilé) era casada com Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos.

2 O dono da Fazenda Brejinho era o Dr. Francisco da Cunha Diniz Junqueira, cuja esposa era Mariana Balbina (Anita), filha do Coronel Cornélio Procópio.

3 Dr. Joaquim Procópio de Araújo Ferraz.

4 Plinio fez duas viagens a Ribeirão Preto, em janeiro de 1925 e em dezembro do mesmo ano – portanto, tendo dezesseis e dezessete anos sucessivamente –, com a finalidade de ser examinado no Ginásio do Governo.

5 Em latim: luz de Cristo.

6 Em francês: doçura de viver.

7 Trata-se provavelmente do fazendeiro Bento de Carvalho, cujo neto Plinio José foi constituído procurador de Plinio junto  ao Ginásio do Estado em Ribeirão Preto, em novembro de 1925, a fim de fazer as reservas necessárias para alguns dos exames.

ao Ginásio do Estado em Ribeirão Preto, em novembro de 1925, a fim de fazer as reservas necessárias para alguns dos exames.

8 É comprovado que Plinio permaneceu por alguns dias na fazenda de seus parentes, nas proximidades de Ribeirão Preto, por ocasião das viagens realizadas com a finalidade de prestar exames no Ginásio do Governo. Entretanto, é possível que algumas das descrições transcritas a seguir se refiram a outras ocasiões, em que ele passou temporadas de férias nessa região.

9 Do nome de Paul Decauville (1846-1922), industrial francês e inventor das pequenas ferrovias utilizadas em minas ou canteiros de obras.

10 O distanciamento em relação a esses primos longínquos devia-se à mentalidade profundamente revolucionária destes, e à brutalidade de maneiras que eles adotavam de modo ostensivo.

11 Em francês: de todas as ocupações e de todas as horas.

12 Plinio já havia sentido a perseguição do isolamento por parte dos seus colegas, desde que ingressara no Colégio São Luís. Cf. Volume III desta coleção, p. 101 ss. Entretanto, nesse período ele contava com alguma amizade da parte dos primos e parentes próximos.

13 José (Reizinho) e Marcos Ribeiro dos Santos, filhos de Dr. Gabriel.

14 O dia 13 de dezembro, aniversário de Plinio.

15 Sinhazinha, Joaquim e Mariano: contraparentes de Dª Lucilia, residentes

em Ribeirão Preto.

Deixe uma resposta