Junto ao mar

Naquele tempo, nossa família também ia muito a Santos, para passar as férias no meio do ano. Era um lugar de alegria, distensão e repouso, onde eu podia receber as intensas impressões da natureza marítima.

Interior de um vagão de luxo no Brasil

Viajava-se de trem ao litoral. Lembro-me de mim mesmo, num vagão da Inglesa1, entregue às minhas reflexões, enquanto contemplava os numerosos vales e as altas serranias do caminho. Às vezes, via uma mina de água que brotava no cimo de um morro e percorria a superfície das pedras, vagarosamente, dando a impressão de uma cortina de prata com bordados de renda, descendo ao longo da montanha. Eu me recordava do “vale de lágrimas”, mencionado na Salve Rainha.

Vagão da companhia São Paulo Railway

Também, quando estava num vagão de luxo, eu passava uma parte da viagem olhando as incrustações de madrepérola junto ao teto, e analisando furtivamente a sua diferença de cores, conforme mudava a luz do dia.

Cascata na Serra do Mar

Estrada de ferro entre São Paulo e Santos

Estação ferroviária

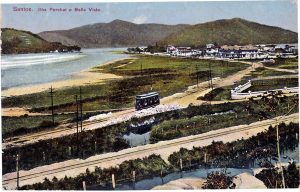

Praia do José Menino e ilha de Urubuqueçada

Ilha Porchat

A revista Tico-tico e a tentação da vida despreocupada

Em certa ocasião, havia do outro lado do vagão um menino debruçado na janela, ora olhando o panorama, ora lendo uma revista infantil chamada Tico-tico, cujo personagem principal era um travesso chamado Chiquinho, acompanhado de Jagunço, um buldogue cinzento, cor de chumbo. Alguns meninos – exatamente os que nunca liam as histórias de Bécassine – consideravam o Chiquinho um herói formidável, mas eu não achava nele nenhuma graça, e me parecia o mais revolucionário possível, a tal ponto que nunca olhava aquela revista, pois me causava horror. Quando alguém, de vez em quando, me dava as aventuras de Chiquinho, jogava-as fora.

O travesso Chiquinho e o cão Jagunço, muito antipatizados por Plinio

Então, olhando aquele menino, pensei com meus botões: “Os assuntos sobre os quais estou refletindo são próprios de um homem maduro. Entretanto, deve ser mais gostoso ser como esse menino! Nesta hora, eu poderia estar sentindo apenas a ventania batendo-me no rosto, tendo a mente desguarnecida de pensamentos sérios, à maneira de uma sala aberta, onde não há móveis e na qual o vento penetra por toda parte! Que tentação de baratear-me e de ser como ele! A vida dele é despreocupada, natural e gostosa, enquanto a minha é eriçada de problemas, exatamente porque eu me dedico a essas cogitações…”

Então, olhando aquele menino, pensei com meus botões: “Os assuntos sobre os quais estou refletindo são próprios de um homem maduro. Entretanto, deve ser mais gostoso ser como esse menino! Nesta hora, eu poderia estar sentindo apenas a ventania batendo-me no rosto, tendo a mente desguarnecida de pensamentos sérios, à maneira de uma sala aberta, onde não há móveis e na qual o vento penetra por toda parte! Que tentação de baratear-me e de ser como ele! A vida dele é despreocupada, natural e gostosa, enquanto a minha é eriçada de problemas, exatamente porque eu me dedico a essas cogitações…”

Se meu ato de amor inicial à inocência não tivesse sido suficientemente grande, eu teria caído nessa tentação, afundando-me para todo o sempre…

No Hotel Parque Balneário

Hotel Parque Balneário, em Santos, frequentado por Plinio

Em Santos, eu me hospedava na casa de meus tios, mas, em certas ocasiões, passava alguns dias com meus pais no Hotel Internacional, que era bastante espaçoso e dava diretamente para a areia da praia, a qual não era larga, de maneira que o rumorejar do mar se sentia muito próximo.

Entretanto, frequentava muito o Parque Balneário, hotel de luxo – o melhor de Santos – onde se encontravam as famílias mais conhecidas de São Paulo.

Eu era na aparência uma pessoa como as outras, colocada na felicidade oferecida por aquele ambiente de prazer e luxo familiar, mas devia travar uma luta para permanecer fiel, o que equivalia a estabelecer certa distância em relação ao mundo que me rodeava. E essa fidelidade custava-me o sangue da alma.

O papa-níquel

O Bar do Hotel parque Balneário

Papa-níquel (máquina de jogo) do início do século XX

Ainda me lembro do Jeremias, o judeu italiano que dirigia o bar do hotel, onde eram feitos deliciosos sanduíches de língua, que eu comia à vontade. Existia nesse bar, junto às mesas de bilhar, uma espécie de pequena roleta chamada “papa-níquel”, onde se introduziam moedas, girava-se a roda e obtinha-se mais dinheiro ou menos.

Em certa ocasião, eu me encontrava nesse local, o qual estava cheio de rapazes de minha idade, enquanto, a uma certa distância, as moças conversavam entre si. De repente, notei que alguns brincavam com determinado jovem, para o qual o papa-níquel havia funcionado de modo ruinoso no jogo. Então, em determinado momento, no furor geral, tomaram a máquina e começaram a suspendê-la, sacudindo-a com todo vigor, para ver se assim ela dava dinheiro. E logo houve gargalhadas, porque, de fato, caíam moedas.

Por minha seriedade natural, eu seria propenso a dizer: “Vocês estão roubando! Não se deve roubar!”

D. Quixote de la Mancha, o “cavaleiro da triste figura”

Entretanto, uma vez que todo o mundo ria em torno de mim, deveriam achar natural que eu risse também, mas, se assim fizesse, estaria estimulando o roubo e quebraria minha adesão à Igreja Católica, fazendo profissão pública de que um determinado Mandamento da Lei de Deus era irrelevante e podia ser calcado aos pés… Pensei: “Se eu dissesse a um desses rapazes: ‘você é um ladrão!’, ele se indignaria e haveria um pugilato. Porém, como todos estão roubando coletivamente, a agressão será feita contra aquele que diga: ‘ladrões’!”

Portanto, eu devia tomar o ar indiferente e inteiramente despreocupado de quem não tinha medo nenhum, sabendo que daí a poucos minutos podia receber um taco de bilhar na cabeça. Enquanto todos davam risada, permaneci olhando aquela cena de longe, com uma displicência cheia de tédio, o que determinava de minha parte uma atitude de “cavaleiro da triste figura”2, provocando neles uma grande gêne3.

Também senti que, se saísse do bar logo depois desse episódio, haveria uma murmuração contra mim, o que não me seria conveniente. Então, tinha de ficar lá, retirando-me apenas quando percebesse que o caso estava um tanto esquecido. Ora, tudo isso constituía um martírio, mas era preciso aguentar.

Durante os tempos de lazer, eu fazia muitas reflexões e também abundantes leituras em francês, em especial a respeito do Ancien Régime.

Uma fotografia na praia

Em certa ocasião, estando na praia, um fotógrafo fez um retrato meu e depois veio cobrar-me o preço. Então, pensando no gosto que mamãe teria com aquela fotografia, paguei-a, enfiei-a no bolso e depois a ofereci a ela.

Palácio dos campos Elíseos, em São Paulo.

Castelo de Écouen, na França, cuja arquitetura inspirou a construção do Palácio dos Campos Elíseos

Nessa foto, está sentada ao meu lado, na outra ponta do banco em que eu me encontro, uma senhora viúva que morava na Rua das Palmeiras4, e a quem eu conhecia apenas de cumprimento, assim como os filhos dela, chamados com o apelido de Bororós. Era filha de um fazendeiro riquíssimo, de nome Chaves, que fez construir no Bairro dos Campos Elíseos uma mansão, cópia do castelo francês de Écouen5, que depois se tornou Palácio do Governo de São Paulo6.

Dr Elias Chaves, que mandou construir o Palácio em São Paulo

Ela está vestida como era normal na praia naquele tempo, inclusive com chapéu e luvas, usando pince-nez e lendo um livro, no qual, aliás, não parece prestar muita atenção.

Eu estou trajado à maneira pela qual os costumes do tempo exigiam que um menino da sociedade se vestisse. Era obrigado a usar o boné – apesar de não me agradar, por ter algo de cinematográfico –, pois não se entenderia que usasse um chapéu na praia. Nessas ocasiões, os rapazes costumavam usar meias marrons e sapatos da mesma cor, o que eu não usava e nem sequer possuía, pois isso me parecia um início de moda revolucionária. Então, apareço na fotografia com sapatos pretos e meias até acima dos joelhos, também pretas.

Trata-se de um menino com personalidade em extremo afetiva e com gosto acentuado pela estabilidade, mas um tanto alheio ao ambiente que o cerca, com a atenção e o olhar postos num ponto vago. Não pensa em aparecer bem na fotografia, mas está imerso em reflexões, profundamente preocupado e aflito, vendo a Revolução crescer diante dele como um dragão e medindo os sacrifícios enormes que estão em seu caminho.

É um católico que carrega a sua cruz.

Entretanto, essa era a minha fisionomia nos momentos em que me sentia a sós. Quando estava no meio dos outros, contava casos, dava respostas com alguma vivacidade, acompanhava-os no riso, para viver tolerado em meu ambiente e evitar que caísse sobre mim o manto ridículo do homem no opróbrio, a quem ninguém procura e que sempre vai passear sozinho, como um excomungado. Inclusive, nessas ocasiões, cheguei a ser o primo engraçado, que dava animação e vida à roda da minha parentela.

“Ride, pagliaccio!”

Lembrava-me de um disco que tinha ouvido em casa de um parente, numa vitrola de tipo novo que acabara de aparecer. Tratava-se de uma ópera italiana do século passado, com o título de Pagliacci7. Eu havia perguntado qual era o sentido daquela cantoria que não acabava mais e o que acontecera para os personagens rirem tanto. Então, alguém me explicou o enredo de modo muito abreviado.

Plinio numa praia de Santos

Pelo que me recordo, era a história trágica de um palhaço que tinha uma filhinha a quem ele queria muito, a qual estava doente, mal à morte, e permanecia nos bastidores de um circo, chorando na cama, enquanto ele trabalhava a fim de pagar o tratamento dela, que era muito caro.

O cantor italiano Caruso, durante uma apresentação da ópera Pagliacci

Na hora de entrar no picadeiro, o diretor do circo lhe deu a notícia de que a filha tinha morrido, mas que ele deveria fazer a representação. Então, o palhaço viu aquelas centenas de crianças – da idade da filhinha dele – muito felizes à espera das coisas engraçadas que ele contaria. E enquanto fazia rir o auditório, pensava na menina, que já devia estar deitada num esquife e nem

sequer tivera a companhia dele ao morrer… Em certo momento, entrou numa espécie de delírio nervoso e se pôs a cantar: “Ride, pagliaccio!” – “Ria, palhaço!” – dando gargalhadas desmesuradas, que eram na realidade gemidos e estertores de dor, enquanto as lágrimas lhe corriam pela face.

Quanto mais ele ria, mais o público se divertia, mas logo as crianças e os pais delas acharam aquilo estranho, e começaram a sair, até que o circo se esvaziou e ele continuou a rir sozinho. Depois, todos souberam o que acontecera e tiveram muita pena. Era um drama romântico em extremo, mas bem concebido, e me causou impressão8.

Pois bem, às vezes, quando eu fazia rir todo o mundo em torno de mim, pensava com os meus botões: “Eu sou parecido com esse palhaço: apesar de não fazer propriamente palhaçadas; na aparência sou alegre, bem-humorado, divertindo o grupo que frequento, mas carrego interiormente uma profunda preocupação e sou o único menino infeliz na roda. Serei o único no mundo? Ride, Plinio!”

O engraxate de Parigi

Entretanto, apesar de todos os tormentos que eu tinha numa estação em Santos, agradava-me muito estar no Parque Balneário, a dois passos do mar.

O poeta Oliveira Ribeiro Neto, conhecido de Plinio na infância

Um dia, passeava com outras pessoas pelo jardim desse hotel e, remexendo algumas plantas, percebi que havia por debaixo da terra um fundo de areia da praia. Não sei como, ela estava molhada pelo mar – apesar da distância que nos separava deste – e eu tive uma espécie de frisson9, de maravilhamento, pensando: “Como é bonita a água do mar! A terra molhada com água doce, é barro… Mas a areia molhada pelo mar é outra coisa!”

Em certa ocasião, um menino de nosso meio – o futuro poeta Oliveira Ribeiro Neto10 – descobriu atrás do Hotel Parque Balneário um terreno vazio, onde se davam as diversões da criadagem, e convidou-me para visitá-lo, com mais três ou quatro amigos.

Chauffeurs e criadas enchiam aquela área ao ar livre, no clima agradável de Santos, para assistirem ao “João Minhoca”, teatrinho dirigido por um italiano extremamente pitoresco, o qual animava as figuras que entravam em cena e cantavam. Então, nós também assistimos e depois fizemos a propaganda. De maneira que, em algumas noites, ia um farrancho de meninos do hotel para divertir-se com aquelas representações, e os criados nos reservavam a primeira fila.

Quando nós achávamos graça em algo, todos eles davam risada e, nos momentos em que aplaudíamos, eles nos imitavam. Habitualmente entrava no palco um bonequinho representando um engraxate, o qual discutia com um vendedor de bilhetes de loteria e cantava uma ária, em português macarrônico:

– Engraxate, engraxate de Parigi11! Faccio scarpe, di vernice12!

Eu era daqueles que iniciavam as palmas. E, depois, em casa, cantava a música do engraxate, o que a família tolerava, de modo surpreendente.

Assim, eu não via incompatibilidade entre esses lazeres e a clave superior de pensamento em que normalmente vivia.

A partida dos transatlânticos

Praia de José Menino, em Santos

Também agradava-me muito assistir à entrada e à saída dos grandes navios, os quais percorriam o espaço que se via ao longo das pontas da praia. Às vezes, eu ia acompanhar ao porto amigos e parentes que viajavam. Via aqueles transatlânticos fabulosos, verdadeiros hotéis de luxo, com salas de jantar magníficas e salões de estar esplêndidos. Deles desembarcavam passageiros cujas famílias estavam esperando no cais, acompanhadas por uma banda de música que tocava para festejar a chegada.

Partida de um navio no porte de Santos

Era uma beleza ver aqueles palácios ambulantes durante a noite, entrando no porto com todas as luzes acesas. Mas era ainda mais bonito e me impressionava muito vê-los de manhã, na hora em que partiam para a Europa, Argentina ou Estados Unidos. Em certo momento, por um pequeno movimento da proa, já se podia saber para onde iam. Para mim, essa hora em que o navio parecia escolher o seu rumo era muito majestosa: ele parava, começava a virar lentamente e, em poucos instantes, estava definida uma viagem de quinze ou vinte dias.

Pensava nas maravilhas do mar, com sua beleza rutilando ao sol, que os passageiros poderiam ver durante muitos dias seguidos. E me lembrava da minha “navegação”. Eu já tinha saído do porto: deixara os braços maternos e o ambiente puro da família, para tomar conhecimento da vida do mundo, dos meus colegas e companheiros. Já havia apontado a minha proa para onde eu iria rumar.

Em perigo, na Ilha Porchat

Existe um lugar em São Vicente13 chamado Ilha Porchat, devido ao nome da família que antigamente tivera propriedades ali. O apelativo de “ilha” é um tanto impróprio, pois se tratava de uma espécie de alta península, a qual se tornava ilha apenas quando a maré cobria o istmo. Eu tinha encanto por esse local, pois me parecia realmente lindo, maravilhoso e éblouissant14.

Martim Afonso de Sousa , fundador da Capitania de São Vicente

A fonte Biquinha, na região da Ilha Porchat

Ali não havia construção alguma, mas apenas um caminho que dava a volta no morro. E, não muito distante, existia uma fonte chamada Biquinha, com água excelente e muito pura, da qual eu ouvira dizer que tinha alguma relação com Martim Afonso, e que este se comprazia em beber água naquele lugar15.

Uma tarde, fui passear com meu primo Reizinho na Ilha Porchat. Quando chegamos ao alto, estávamos próximos de um barranco pedregoso, cujo fundo dava para uma enseada, onde as ondas entravam muito belamente, com movimentos nobres. Atraído pelo mar, tive vontade de descer para vê-lo mais de perto.

Éramos mocinhos de doze ou treze anos. Sem reflexão e sem pensar em como voltaríamos, descemos com agilidade pelas pedras e chegamos até certo ponto, a meia altura, onde os vagalhões do mar batiam de modo muito bonito e agradável de olhar. Gozamos intensamente do panorama, mas, depois, era preciso subir.

Vista panorâmica de São Vicente. À esquerda, a Ilha Porchat

Mais ágil do que eu, meu primo foi na minha frente e, num instante, subiu como um cabrito. Chegada a minha vez, comecei a colocar os pés nos pedregulhos e a agarrar-me nos arbustos para ir adiante, mas percebi que cada passo daquela ascensão era um risco.

Já não estava longe do planalto, quando, em certo momento, verifiquei que não tinha meio de continuar, pois não via perto de mim mais nada em que pudesse me apoiar, nem pedra, nem árvore. E meu primo me olhava de cima, divertindo-se e dando risada…

Panorama de Santos, visto da Ilha Porchat

Então, vi um minúsculo arbusto ao alcance da minha mão. Se as raízes deste tivessem alguma consistência e aguentassem o meu peso, eu poderia suspender-me e dar um impulso, segurando-me mais adiante com firmeza e, logo depois, estaria em cima. Mas, se essas raízes fossem mais frágeis do que eu poderia imaginar, sairiam da terra, deixando-me sem apoio, e eu rolaria para trás, no vácuo, caindo sobre uma superfície de pedra, banhada com violência pelas ondas do mar. Certamente morreria.

Rochedos da Ilha Porchat

O pior era que eu não me encontrava numa plataforma cômoda, de onde pudesse esperar que alguém buscasse uma corda, mas estava numa posição resvaladia, na qual não podia permanecer por muito tempo, pois o ponto em que me equilibrava cederia. De maneira que tinha de resolver o caso imediatamente: ou desistia de subir e me esborrachava em baixo, ou me agarrava naquele vegetal.

Nesse momento meu primo compreendeu bem a minha situação, mas não lhe era possível dar-me um apoio e, se descesse para me ajudar, encontrar-se-ia no mesmo perigo que eu. Olhei para baixo e vi uma linda lâmina de água que se estendia sobre a pedra. Então, tive pena de mamãe e pensei: “Se eu cair, meu primo irá correndo até um telefone próximo, para avisá-la. Coitada! Quanto vai sofrer!”

E logo decidi. Pensei em Nossa Senhora, fiz uma oração e, confiando na Providência, agarrei-me na plantinha. Graças a Deus, esta tinha raízes firmes e não cedeu. Dei um forte solavanco, pulei e consegui. Estava em cima.

Pesca de siris

Às vezes, ia sozinho às amuradas de pedra dos canais de Santos, sob o pretexto de pescar siris.

Ziki, tia de Plinio, na sua casa em Santos

Aspecto dos canais de Santos

Na cozinha da casa dos meus tios me davam um pedaço de carne crua, que eu amarrava numa pedra com um barbante, e levava também um baldezinho. Chegava à ponta de uma das amuradas de pedra e lá permanecia, sentado a sós diante do mar, cercado de ondas que entravam e saíam.

Aquela pesca realmente me agradava, pois os siris vinham logo, apanhavam a carne com uma das tenazes e eu podia encher o meu balde com eles.

Canais de Santos

Ao chegar a casa, pedia a tia Zili que mandasse a cozinheira preparar um risoto para o jantar. Então, o siri recém-pescado, que eu mesmo havia tirado de dentro das ondas com meu barbante e minha pedra, parecia-me delicioso e dava-me uma satisfação maior da que teria se me oferecessem um prato preparado num grande restaurante. No fundo, era uma espécie de necessidade da sensibilidade humana de ter, às vezes, as sensações primárias daquilo que não é elaborado nem requintado, mas quase bruto e, portanto, exuberante de realidade.

Uma sala de visitas preparada por Deus

Na praia, as impressões em mim eram muito acentuadas e as cordas de minha alma, plácidas, mas sonoras, vibravam alto. Eu tinha uma sensação de bênção que não sabia explicar. Às vezes começava a passear, contemplando as casas de família ao longo da praia. Estas eram, em geral, de tamanho médio ou pequeno, mas todas muito dignas, bem cuidadas e arranjadas, em meio a grandes jardins, como ilhas na vegetação, à maneira de bonitos palacetes. Entretanto, as construções não pareciam ter muita influência no panorama, o qual era dominado pela natureza. Eu tinha a impressão de estar no tempo de Martim Afonso de Sousa e também me parecia sentir algo da presença do Bem-aventurado Anchieta. Havia ali algo do Brasil virgem, amplo, arejado, doce e luminoso, e eu pensava: “Anchieta esteve aqui!”

A barra de Santos, vista da Ilhe Porchat

A areia da praia não era muito branca, mas de um bonito bege, em meio ao qual emergiam daqui e de lá algumas pedras de um belo cristal rosado, com pontas de mica prateadas e brilhantes, que o mar tinha trazido.

Existiam ali abundantes árvores de certa espécie, com folhas largas e uns frutos péssimos que não serviam para comer, mas cuja copa se espraiava muito, dando uma bela sombra. Eu tinha também a impressão de que o odor da maresia se pendurava naquelas folhas e nos telhados das casas, sendo um só com o vento e com o rumor do mar.

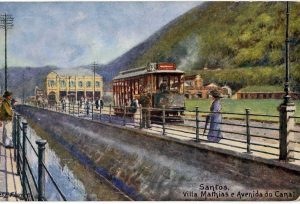

Um bonde junto à praia, em Santos

O mar… O mar que conduzia à Europa… Ele me dava uma ideia de imensidade e vastidão, mas também de um amigo muito atraente. Tudo aquilo parecia refletir uma grandeza digna, augusta, séria, benfazeja, protetora, envolvente, dignificante e acariciante, a qual penetrava a minha pessoa inteira. Eu me sentia ali como numa sala de visitas, preparada por Deus para o homem.

De vez em quando, passava um bonde numa rua marginal da praia, como uma primeira ameaça do progresso. Aquele barulho me parecia uma cacofonia e pensava: “Enquanto o mar faz esse concerto magnífico, lá vem essa caranguejola ordinária de metal, correndo despropositadamente! Deveriam acabar com isso!”

Mas o bonde logo sumia no horizonte.

O banho de mar

Sentia-me inundado por todas as delícias marítimas, sobretudo na hora do casto banho de mar.

A moralidade era ainda bem preservada. Por exemplo, era proibido entrar no hotel com roupa de banho e, então, havia na areia umas cabines de madeira, onde as pessoas trocavam de roupa, antes do banho de mar. Porém, quando saíam delas, encontravam-se mais vestidas do que estariam hoje16 para ir a uma festa.

A moralidade era ainda bem preservada. Por exemplo, era proibido entrar no hotel com roupa de banho e, então, havia na areia umas cabines de madeira, onde as pessoas trocavam de roupa, antes do banho de mar. Porém, quando saíam delas, encontravam-se mais vestidas do que estariam hoje16 para ir a uma festa.

O que me parecia agradável, propriamente, era tomar banho de mar pela manhã e à tarde, pois cada um dos dois proporcionava uma forma de deleite para a alma. Entretanto, Dª Lucilia não aprovava sempre essa demasia e dizia:

O que me parecia agradável, propriamente, era tomar banho de mar pela manhã e à tarde, pois cada um dos dois proporcionava uma forma de deleite para a alma. Entretanto, Dª Lucilia não aprovava sempre essa demasia e dizia:

– De vez em quando, está bem. Todos os dias, não. Cuidado, filhão! Não vá muito longe…

Eu sentia que não havia perigo, a não ser o risco da água-viva, animal repugnante, o qual me parecia ter certa semelhança com a tentação. Então, à tardinha, íamos em conjunto tomar banho num lugar um tanto afastado do Parque Balneário, onde a água do mar ainda estava discretamente tépida.

Santo Antônio do Embaré

Dali se via o Santuário de Santo Antônio do Embaré, igrejinha neogótica muito modesta e provinciana, mas que eu achava uma verdadeira beleza.

Contemplava-a amorosamente, maravilhado, pois, para mim, tinha todas as belezas do estilo gótico e as proporções de uma imponente catedral, em comparação com as casas particulares, que se espreguiçavam ao longo de toda a orla da praia de José Menino.

Contemplava-a amorosamente, maravilhado, pois, para mim, tinha todas as belezas do estilo gótico e as proporções de uma imponente catedral, em comparação com as casas particulares, que se espreguiçavam ao longo de toda a orla da praia de José Menino.

De fato, eu engrandecia interiormente aquela igrejinha paroquial, analisando-a numa perspectiva colossal. Entretanto, não se tratava de um mero sonho, sem objetividade, mas da arquiverdade. Era a dimensão da inocência, por uma excelência da virtude da Fé, vendo a ordem das coisas por cima da realidade palpável, e conhecendo melhor a Igreja Católica através daquele pequeno monumento. No fundo, eu via a igreja do Embaré no que ela possuía de mais verdadeiro, ou seja, na consideração daquilo que procurava refletir.

As pessoas que construíram essa bendita igreja nunca puderam imaginar o bem que ela me fez.

Grande consolação

Um dia, à tardinha, à medida que o crepúsculo ia se fazendo, eu instintivamente prestava mais atenção na pequena torre da igrejinha. Ouvi o toque do Angelus e tive especial alegria em saudar de longe aquela fachada, cuja gravidade, assim como a voz do sino que chegava a mim, parecia representar certa harmonia, a qual entrava em contato com a própria harmonia do mar e sacralizava o ambiente da praia.

Aquilo formava uma espécie de acumulação de impressões – harmônicas entre si, por sua vez – que também encontravam repercussão em meu interior, e nas quais me parecia descobrir a matéria prima de mim mesmo. Pensei: “Como aquilo é elevado e belo! Como põe minha alma em ordem! Compreendo que Deus nos deu a natureza com suas maravilhas, mas há algo pelo qual não podemos nos entregar a ela inteiramente. Entretanto, olhando a Igreja Católica, não tenho receio de encantar-me demais, pois, quanto mais o fizer, mais me sentirei em ordem. A Ela posso me entregar sem limites! Ó Santa Igreja Católica, que não mudas! Tu, fiel ao gótico, que é a morada de minha alma! Tudo muda em torno de Ti, mas aqui, diante do mar, em plena tempestade hollywoodiana, ergues a tua torre gótica aos olhos de Deus e do Sol que vai nascer!”

Aquilo formava uma espécie de acumulação de impressões – harmônicas entre si, por sua vez – que também encontravam repercussão em meu interior, e nas quais me parecia descobrir a matéria prima de mim mesmo. Pensei: “Como aquilo é elevado e belo! Como põe minha alma em ordem! Compreendo que Deus nos deu a natureza com suas maravilhas, mas há algo pelo qual não podemos nos entregar a ela inteiramente. Entretanto, olhando a Igreja Católica, não tenho receio de encantar-me demais, pois, quanto mais o fizer, mais me sentirei em ordem. A Ela posso me entregar sem limites! Ó Santa Igreja Católica, que não mudas! Tu, fiel ao gótico, que é a morada de minha alma! Tudo muda em torno de Ti, mas aqui, diante do mar, em plena tempestade hollywoodiana, ergues a tua torre gótica aos olhos de Deus e do Sol que vai nascer!”

Nessa ocasião, eu compreendi melhor a perfeição da Igreja Católica, e de todas as coisas que existem em função d’Ela. Tive então a ideia de uma felicidade plena na Terra, tão intensa quanto eu podia imaginar que fosse a do Céu; senti uma grande consolação interior e me comovi muito, cheio de entusiasmo. Aquilo completava certas graças que havia recebido anteriormente e era, em minha alma, uma espécie de prenúncio do Reino de Maria.

Fim das férias

Quando as viagens chegavam ao fim, eu já estava contando os dias que faltavam para voltar para São Paulo e começar o melhor das férias, com momentos intensamente fruídos em delícias urbanas: ir todas as tardes a alguma confeitaria do centro velho e mandar vir sorvetes em quantidade, voltando depois a casa para jantar.

Até que, de repente, alguém me dizia:

– Amanhã você tem de se levantar cedo para ir ao Colégio São Luís!

Então, recomeçava a luta da Revolução e da Contra-Revolução.

1Assim era comumente chamada a companhia ferroviária São Paulo Railway.

1Assim era comumente chamada a companhia ferroviária São Paulo Railway.

2 Refere-se a D. Quixote, o famoso personagem da obra do mesmo nome, escrita por Miguel de Cervantes.

3 Em francês: mal-estar, embaraço.

4 No Bairro de Santa Cecília, em São Paulo.

5 Palácio em estilo renascentista, na região de Île-de-France, construído em 1555.

6 O Palácio dos Campos Elíseos, na Avenida Rio Branco, foi construído em 1890 pelo fazendeiro Elias Antônio Pacheco e Chaves. A partir de 1915 passou a ser a sede do Governo do Estado.

7 Pagliacci é uma ópera de Ruggero Leoncavallo, apresentada pela primeira vez em 1892.

8 Trata-se da ária Vesti la giuba, composição gravada por Enrico Caruso em 1904.

9 Em francês: estremecimento.

10 Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto (1908-1989), escritor e poeta paulista, foi presidente da Academia Paulista de Letras.

11 Em italiano: Paris.

12 Em italiano: “lustro sapatos de verniz”.

13 Município vizinho a Santos, no litoral paulista.

14 Em francês: deslumbrante.

15 De fato, é sabido que Martim Afonso de Sousa (1500-1571), fundador da capitania de São Vicente, costumava beber da mencionada fonte. O Bem-Aventurado José de Anchieta também frequentou o local para ministrar aulas aos indígenas.

16 A presente anotação é do ano de 1980.

Deixe uma resposta