Leitura e reflexão

Em matéria de leituras, parecia-me de primeira ordem a teoria dos jesuítas sobre o “saco de ossos”.

Esta consistia no seguinte: quando alguém vai estudar um assunto que não conhece, não deve começar por ler sobre ele, mas, antes, deve explicitar todas as impressões que possui a respeito daquilo, depois tentar pensar a partir dessa explicitação e, por último, estudar. O “saco de ossos” seria o depósito do qual a pessoa iria tirando as reflexões.

Método de leitura e seleção

Eu tinha o hábito de ler livros de História e, às vezes, como todos os meninos do meu tempo, também romances históricos. Estes têm o defeito de exagerar a imaginação, mas davam-me alguma ideia do que fora o passado, com as suas fórmulas de cortesia, e a arte de cumprimentar ou de tornear uma frase. Tudo era tão bonito, tão bem regulado, tão interessante e tão agradável, numa palavra, tão consonante com o que havia em mim de espírito católico, que eu ficava encantadíssimo!

Costumava abrir os livros em qualquer página do meio, lia-os até o fim e, depois, do começo até o meio. Assim eu tinha a sensação de me apoderar melhor da matéria e entendê-la nos seus detalhes.

“Fugit irreparabile tempus”

VInheta do livro Nouvelle Histoire Huniverselle de Albert Malet, lido por Plinio

Em certos livros era muito frequente haver um pequeno desenho no final dos capítulos. E, certa vez, eu vi uma dessas ilustrações feita com muito cuidado, na qual estava escrito: “fugit irreparabile tempus”1. O desenho me causou alguma impressão, mas ainda mais a palavra irreparabile. Pensei: “Mas então, é irreparável o tempo que foge? Como é isso? Se perdi um minuto, Deus pode me dar um minuto a mais, para fazer o que não fiz no anterior, mas, de algum modo, nem Ele pode fazer voltar aquele que perdi. É terrível!”

Foi uma boa lição para mim, pois me parecia que eu era um tanto flanador, e às vezes perdia tempo… Mas também lembrei-me de outras pessoas e pensei: “Sobretudo para esse, aquele e aquele outro que eu conheço! Que boa coisa!” E concluí: “Vou guardar essa frase no fundo de minha memória, pois um dia servirá para alguma organização que eu fundar!”2

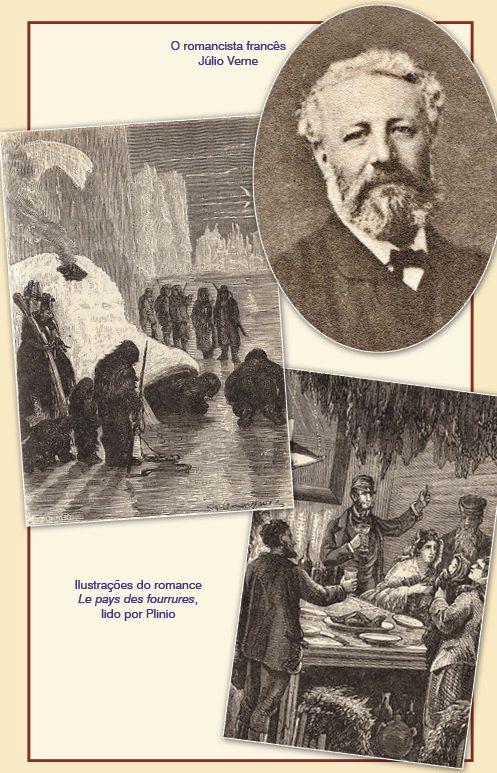

Romances de Júlio Verne

As aventuras narradas por Júlio Verne3 me causavam certo interesse no que dizia respeito a fatos humanos, mas, quanto a descrições naturais, eu tinha um interesse relativo. Por exemplo, havia numa dessas obras o caso de uma parte dos gelos do estreito de Bering que se deslocava e flutuava, à maneira de uma ilha de gelo, com uma população morando sobre ela4… Eu saltava as descrições naturais, pois queria saber o que se passava no convívio humano.

As aventuras narradas por Júlio Verne3 me causavam certo interesse no que dizia respeito a fatos humanos, mas, quanto a descrições naturais, eu tinha um interesse relativo. Por exemplo, havia numa dessas obras o caso de uma parte dos gelos do estreito de Bering que se deslocava e flutuava, à maneira de uma ilha de gelo, com uma população morando sobre ela4… Eu saltava as descrições naturais, pois queria saber o que se passava no convívio humano.

Um dos romances que Plinio leu

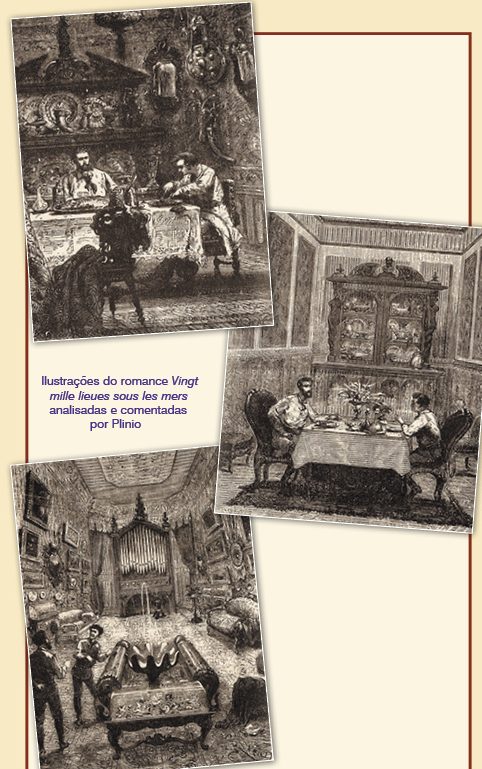

Entre os meus livros desse autor havia um romance chamado Vinte mil léguas submarinas5, que narrava um trajeto imaginário sob as águas. Aquilo me interessou enormemente.

O meu exemplar tinha ilustrações mostrando um submarino, dentro do qual havia um grande salão, à maneira de uma sala de banqueiro do século XIX, inclusive com uma mesinha, onde eram servidas bebidas e comidas. Havia também enormes óculos6 de cristal – quase do tamanho de um homem –, com cortinas de seda, pesadas, bonitas e de boa qualidade, bem ao estilo da Belle Époque, presas por agrafes7 e belos cordões, de um lado e de outro; tapetes, poltronas agradáveis e bem estáveis, todas capitonnées8 e com franjas, para os passageiros do submarino se sentirem num conforto palaciano.

Para maior comodidade, o autor das ilustrações imaginava o fundo do mar um tanto luminoso, de maneira que os personagens estavam ali como quem contemplava um aquário, agradavelmente instalados e bem sentados – o que, para mim, era o pressuposto de qualquer bem-estar – com ar de senadores da República Francesa, comendo, bebericando e vendo pela janela, a pequena distância, um outro mundo movendo-se diante deles. Os polvos e outros animais tremendos desfilavam, enquanto os passageiros analisavam-nos calmamente, como se dissessem: “Monstros, eu vos desprezo”.

Para maior comodidade, o autor das ilustrações imaginava o fundo do mar um tanto luminoso, de maneira que os personagens estavam ali como quem contemplava um aquário, agradavelmente instalados e bem sentados – o que, para mim, era o pressuposto de qualquer bem-estar – com ar de senadores da República Francesa, comendo, bebericando e vendo pela janela, a pequena distância, um outro mundo movendo-se diante deles. Os polvos e outros animais tremendos desfilavam, enquanto os passageiros analisavam-nos calmamente, como se dissessem: “Monstros, eu vos desprezo”.

Eu tinha a sensação de um fascínio extraordinário e, se me fosse dado fazer essa viagem submarina, eu iria com muito entusiasmo.

Encanto por algumas ilustrações

Outras ilustrações de certos livros de Júlio Verne também me fascinavam.

Uma das ilustrações que Plinio analisava

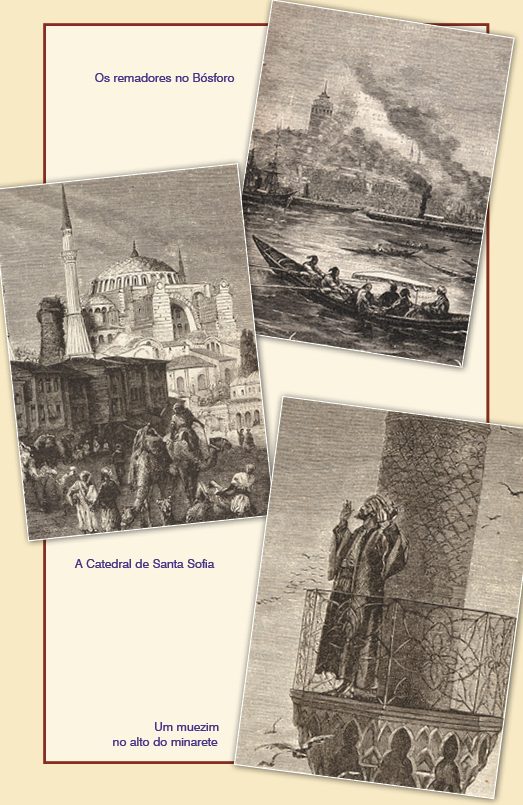

Havia uma, por exemplo, que representava um paxá, coberto de joias e usando um turbante com plumas, sentado sobre almofadas postas num piso de mármore, e fumando um narguilé, ou seja, uma espécie de cachimbo que passava por um frasco de cristal, onde havia um líquido, feito talvez de alguma quintessência de flores do Oriente. Ele descansava e deixava o tempo passar, enquanto contemplava as águas do Bósforo9. Também me encantava olhar as gravuras que mostravam os remadores em Constantinopla, as torres de Santa Sofia10, onde um muezim11 cantava12…

Outras ilustrações que eu achava muito interessantes, nessas obras de Júlio Verne, representavam uma equipe de circo. Eram vagões puxados a cavalo pelas estradas, com rodas de madeira, nos quais viajavam ciganos e palhaços, com todo o material de um circo de cavalinhos. De vez em quando, paravam para fazer as refeições, e depois continuavam. Eu ficava simplesmente encantado13.

Outras ilustrações que eu achava muito interessantes, nessas obras de Júlio Verne, representavam uma equipe de circo. Eram vagões puxados a cavalo pelas estradas, com rodas de madeira, nos quais viajavam ciganos e palhaços, com todo o material de um circo de cavalinhos. De vez em quando, paravam para fazer as refeições, e depois continuavam. Eu ficava simplesmente encantado13.

Danos causados pelas obras de Júlio Verne

Entretanto, esses romances, que causaram sensação no meu tempo de mocinho e, ainda mais, na época dos meus pais, apresentavam invenções através das quais a ciência daria ao homem a possibilidade de realizar ações próprias aos animais ou a seres superiores à natureza humana. Por exemplo, a comunicação telefônica ou o transporte rapidíssimo davam a ideia de que ele poderia chegar a algo semelhante ao milagre da ubiquidade, pelo qual uma pessoa poderia fazer-se presente em vários lugares, simultaneamente. E a possibilidade de voar lhe daria uma felicidade que satisfaria seus instintos, mas, por outro lado, estaria acima deles.

Todos esses sonhos pareciam oferecer uma espécie de plenitude artificial, que, ao mesmo tempo, lhe convinha e não lhe convinha. Era quase uma nostalgia do Paraíso Terrestre, sofrida pelo homem concebido no pecado original.

Todos esses sonhos pareciam oferecer uma espécie de plenitude artificial, que, ao mesmo tempo, lhe convinha e não lhe convinha. Era quase uma nostalgia do Paraíso Terrestre, sofrida pelo homem concebido no pecado original.

Assim, esses romances ajudaram a criar no mundo o mito do progresso, da técnica e de tudo quanto era correlato ao Positivismo. Consolidaram pressentimentos a respeito desse progresso, e fizeram as pessoas amarem com antecipação o que mais tarde haveria de existir. Isso contribuiu para abafar nas crianças as grandes visões maravilhosas e a despertar nelas a admiração pela técnica e por esse futuro previsto pelo Júlio Verne de modo um tanto profético.

Todo mundo sabia tratar-se de meros romances, mas os meninos concluíam aquela leitura inebriados com a seguinte ideia: “Isto acontecerá! Não quero saber se é verdade ou erro”. E sentiam o apelo para abandonar a realidade superior que entreviam pela inocência. É preciso dizer que os maiores não combatiam o Júlio Verne em nada. Eu nunca vi alguém empenhado em chamar um menino e dizer-lhe: “Olhe! Nada do que tratam esses romances está provado! Não pense que as coisas serão assim!”

Por outro lado, ao ler esses livros, eu sentia falta de personagens à procura de epopeia. Os heróis dessas histórias, pelo contrário, eram cientistas, turistas e homens à procura de sensações pitorescas. Um deles era rentier, homem que se retirava da atividade para viver de rendas, pois havia depositado no banco todo o ouro que possuía, e assim recebia o juro suficiente para viver largamente.

Júlio Verne liquidou os restos do espírito épico!

O resgate do galeão

A popa do navio francês Le Soleil-Royal”, numa ilustração do livro Les “Temps Modernesde Albert Malet, pertencente a Plinio

Em narrações dessa natureza, havia uma situação que sempre me impressionou e me atraiu muito. Não me lembro de nenhum livro de Júlio Verne que a mencionasse, mas é um assunto de que o talento dele poderia tratar e está na linha das suas imaginações: o resgate de galeões espanhóis, portugueses e franceses perdidos no fundo dos mares, sobretudo no Caribe.

Então, um navio inteiro, com toda sua beleza, chamado, por exemplo, o “Soleil-Royal”, um navio do tempo de Luís XIV, lindíssimo e elegantíssimo, verdadeiro palácio flutuante esculpido em madeira, feito para singrar os mares, cuja gravura aparecia no livro do Malet14, perdido no mistério do fundo dos mares, sem ter quem o levante e resgate as suas riquezas. De repente, vai um homem audacioso até as profundidades e consegue descolar do fundo uma parte do navio. Outros ajudam a suspendê-lo com cordas e, em certa hora, o galeão sobe e a luz do sol o saúda… Esse acontecimento me encantava! Deixava-me entusiasmado!

Eu me perguntava a mim mesmo a razão desse encanto e, muito mais tarde, vim a compreender o que era: de modo muito confuso, no meu espírito de menino, tratava-se do entusiasmo por tudo aquilo que existiu, que soçobrou e que renasce, por tudo quanto teve vida e valor, foi deglutido tragicamente e volta à tona.

Essa restauração de algo que estava perdido, essa vingança do homem contra a força da destruição, essa construção que se afirma contra o desastre e vence de novo, essa luta do direito contra o infortúnio, do bem contra o mal, eu via tudo isso realizado de algum modo na vitória do galeão que voltava à luz do sol, e me empolgava.

Na pororoca do Rio Amazonas

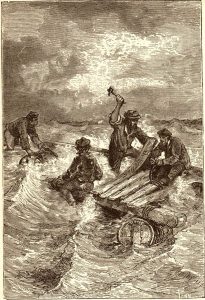

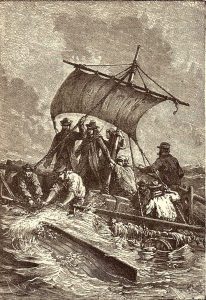

Lembro-me também de um romance, o qual narrava a história de uns homens que tinham sofrido naufrágio e estavam numa jangada, a ponto de morrer de fome e sede. Então, tinham feito um sorteio e iam matar um deles para comê-lo. Mas aquele que havia sido escolhido como vítima resolveu jogar-se no mar, pois preferia morrer afogado.

Náufragos numa jangada. Gravura de um romance de Júlio Verne

Quando a água começou a entrar-lhe na boca, ele percebeu que era doce e se pôs a gritar:

Quando a água começou a entrar-lhe na boca, ele percebeu que era doce e se pôs a gritar:

– Água doce! Água doce!

Os outros não quiseram acreditar, mas um deles, mais informado, disse:

– Isso é a pororoca! Já estamos salvos, pois estamos dentro dessa água doce, que nos levará até a terra!

Foi o que aconteceu. Esses homens não perceberam que estavam navegando, havia muito tempo, nas águas que vinham do Rio Amazonas e avançavam mar adentro, antes mesmo de eles verem a terra firme! Essa grande invasão de água doce no mar, única por suas proporções, se chama pororoca.

O menino doente e Pimpinela Escarlate

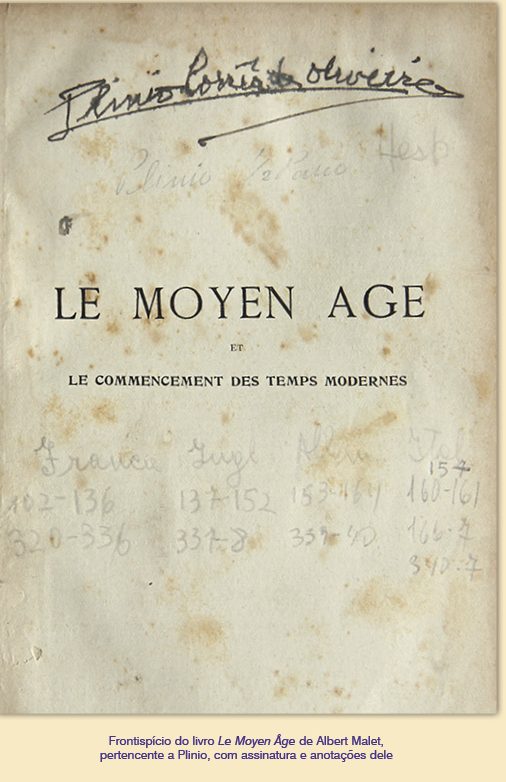

Pimpinela Escarlate — um livro que Plinio leu — em sua versão francesa

Em certa ocasião, estava len do a Semaine de Suzette e encontrei a história de um menino de minha idade, doze anos ou pouco menos, o qual estava doente havia muito tempo. Quando chegou o dia de seu aniversário, o pai dele, homem muito rico de Paris, contratou o palhaço de circo que o menino mais gostava de ouvir, para entrar de repente onde ele estava, brincando, dizendo graças e fazendo-o rir, apesar da febre. Então, o desenho representava o menino encantado.

Em certa ocasião, estava len do a Semaine de Suzette e encontrei a história de um menino de minha idade, doze anos ou pouco menos, o qual estava doente havia muito tempo. Quando chegou o dia de seu aniversário, o pai dele, homem muito rico de Paris, contratou o palhaço de circo que o menino mais gostava de ouvir, para entrar de repente onde ele estava, brincando, dizendo graças e fazendo-o rir, apesar da febre. Então, o desenho representava o menino encantado.

Vendo aquilo, fiz uma reflexão: “Eu, estando doente, não gostaria de ter fruições dessa natureza. Creio que aumentaria a minha febre! Não quereria ter nenhuma sensação excessiva, mas apenas a tranquilidade de minha cama, e mamãe perto de mim”.

Nessa época, Rosée leu o Pimpinela Escarlate15 e teve um enorme empenho em que eu também o lesse, fazendo grande esforço nesse sentido e quase me obrigando. Ela tentava contar-me episódios desse livro, que eu ouvia, naturalmente, mas não havia meio de me interessar por ele. Eu não podia suportar a palavra “Pimpinela”, pois não me parecia nome de gente, e, sim, a designação de uma florzinha vermelha16.

Reflexões sobre o Jeca Tatu

Lembro-me também de mim mesmo olhando a figura do Jeca Tatu, lançada por Monteiro Lobato17, um pré-comunista daquele tempo.

Jeca Tatu. Figura antipatizada por Plinio

O escritor Monteiro Lobato

Era uma glorificação do homem da roça, mas, sobretudo, no que ele tem de prosaico. O caipira representado esquálido, com a pele colada aos ossos, usando um chapéu de palha furado e uma calça de flanela, a qual se desgastara na altura da canela. Sentado, tendo os pés descalços e brincando grotescamente com os artelhos, ele cuspia pelas falhas dos dentes, fumando um cigarrinho de palha infecto e dando uma risada sensual. Assim era o Jeca Tatu, tido como pitoresco por ser banguela, por tocar um instrumento no qual estava faltando uma corda, por haver goteiras na casa dele.

Essa era a visão do Brasil segundo Monteiro Lobato: uma atmosfera de prosaísmo horripilante, apresentada como sendo o que o Brasil possuía de mais típico, com base no seguinte sofisma: em nosso País, o que havia de mais diferente em relação a um parisiense, por exemplo, era certamente o Jeca Tatu. Logo, esse aspecto, pelo qual o Brasil era tão diverso do resto, constituía o centro da brasilidade.

E isso dava a entender que, quanto mais alguém quisesse ser brasileiro, tanto mais deveria ser como o Jeca Tatu.

Eu tinha um olhar oblíquo e perplexo diante dessa afirmação velada, e pensava comigo mesmo: “Esse Jeca Tatu nasceu aqui, logo é meu patrício. Mas é a glorificação do que não se deve ser! Um homem conatural com a poeira? Oh, não! E eu pergunto: por que sou menos brasileiro do que ele? O Brasil não pode se diferenciar pelo bem? Isso precisa ser retificado!”

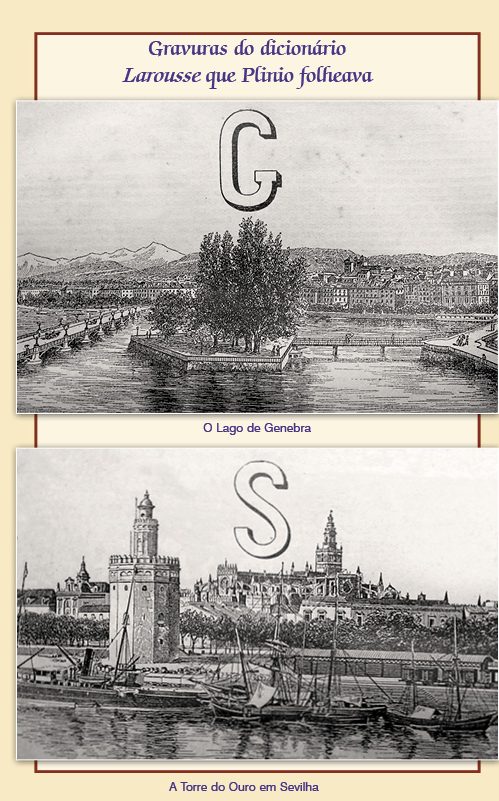

Ilustrações do dicionário Larousse

Aos doze e treze anos, eu também folheava muito o meu dicionário Larousse, olhando sobretudo os desenhos, muito bonitinhos, relacionados com a História. Era, para mim, um dos buracos de fechadura por onde eu via o mundo.

Cada letra inicial do Larousse era toda adornada e acompanhada de uma ilustração, na qual aparecia alguma cidade cujo nome começava com a letra respectiva. Por exemplo, a letra “G” tinha no cabeçalho um desenho representando o panorama de Genebra, no qual se via uma pequena península – que me parecia uma ilha – no Lago de Genebra, plantada com plátanos. Era tão aprazível, que eu várias vezes olhava aquilo e fazia o propósito: “Se algum dia for a Genebra, vou visitar essa ilha!”

Cada letra inicial do Larousse era toda adornada e acompanhada de uma ilustração, na qual aparecia alguma cidade cujo nome começava com a letra respectiva. Por exemplo, a letra “G” tinha no cabeçalho um desenho representando o panorama de Genebra, no qual se via uma pequena península – que me parecia uma ilha – no Lago de Genebra, plantada com plátanos. Era tão aprazível, que eu várias vezes olhava aquilo e fazia o propósito: “Se algum dia for a Genebra, vou visitar essa ilha!”

Também achava admirável um grande desenho de um rio, em cuja margem havia uma torre octogonal, que ilustrava a letra “S” do Larousse. Era a Torre do Ouro, existente em Sevilha, junto ao Rio Guadalquivir, e eu queria igualmente conhecê-la, com entusiasmo extraordinário!

Em certa ocasião, sem muito interesse, vi nesse dicionário a figurazinha de um inca. Eu tinha lido um pouco a respeito do império dos incas, assim como dos astecas do México, em livros de História Universal, com referências muito simpáticas a eles e contrárias à colonização espanhola da América. Então, vendo aquele homem com um machado às costas, pensei: “Mas, é isto, o império inca? Eram lenhadores! Não tem o prestígio dos Habsburg, nem dos Bourbon…” Depois, não tardei a entrever que eles tinham qualquer coisa de demoníaco e que resistiram muito à pregação da Fé. Então, tive objeções de outra natureza, mais enérgicas: “Como é isso? Por que resistiram? O que os movia? Que religião era essa à qual eles se apegavam? O que isso tem de demoníaco? Onde o demônio finge estar, ele está! É o único ponto onde ele não mente! Então, olho aberto!”

Considerações sobre as definições do dicionário

Por outro lado, quando eu folheava o Larousse, os meus olhos caiam às vezes nas definições das palavras. Eram límpidas, corretas e objetivas, mas me pareciam mentirosas, pois elas davam a ideia de que esgotavam a matéria explicada. Então, eu me perguntava, por exemplo: “O que é ‘cadeira’?” E o dicionário dizia algo assim: “Móvel de quatro pés, no qual uma pessoa se senta, nos momentos de certo repouso”.

Assim, ficava entendido que, para completar essa noção, devia se procurar na letra “S” o que é “sentar” e na letra “R” o que é “repouso”. Coordenando as definições, acabar-se-ia entendendo o que é ‘cadeira’. “Ora – pensava eu – a cadeira é um móvel de quatro pés, sem dúvida, mas, quem vê nela apenas isso, não entendeu o que é homem, nem o que é cadeira, nem o que é entender! Uma vez que a cadeira é feita para o serviço do homem, não é possível defini-la sem explicar o que o homem faz dela. A cadeira é um móvel no qual o homem se senta para pensar, para falar, para ensinar ou para legislar. Também para comer, mas pensando ou conversando, no entretenimento da alma. Essa é a cadeira”.

Para mim, o que deveria presidir o conhecimento de um móvel era o que o homem faz dele, e não o móvel em si mesmo. E, para definir o que o homem faz da cadeira, seria preciso tomar em consideração, sobretudo, o que a alma humana faz dela, e não o corpo. Portanto, a cadeira deveria ser vista enquanto sede ou cátedra do homem. Assim ela tinha de ser estudada para dela se obter uma noção inteira.

No bonde, refletindo

Nos primeiros tempos em que eu utilizei o bonde para ir ao colégio, os percursos tinham algo de novo para mim, e eu analisava os bairros de São Paulo: uma casa que ainda não tinha visto, um anúncio ou algo semelhante que naturalmente me atraía a atenção.

Um bonde em São Paulo, nos anos 20

Entretanto, ao cabo de algum tempo, habituei-me a tudo quanto havia no caminho. Os jornais que eu estava começando a acompanhar, a leitura de Les Annales, o problema da Revolução Francesa e outras questões que ouvia tratarem perto de mim, tudo isso me dava matéria para reflexões, as quais me absorviam tão naturalmente a atenção, que comecei a me desinteressar pelo aspecto das ruas e das casas. A minha imaginação passava a ser tomada por assuntos relacionados com problemas políticos, religiosos e sociais.

Mencionei nessa ordem os problemas políticos antes de tudo, pois eram aqueles que se prestavam a alguma investigação. Graças a Deus, as questões religiosas nunca constituíram para mim a menor sombra de dúvida, de maneira que não me era necessário resolver problemas nesse sentido, mas apenas aprofundar-me na doutrina católica.

Assim, tinha matéria para refletir. E, em consequência, com muita facilidade, eu abstraía da rua e pensava. Encantava-me por sentir a minha inteligência raciocinar e por perceber que a dirigia para os pontos que queria, como fazia com os meus olhos; prestava atenção no que desejava, construía silogismos e achava agradável ser eu mesmo o construtor de algo que nascia de mim.

O bonde ia lento; entrava e saía gente, e eu refletia: “Como sou estranho! Todo mundo pensa de um modo diferente do meu”. Mas, depois, pensava: “Se eu sou estranho, é porque está em minha natureza ser assim, e, para mim, isso é reto”.

Uma violenta tentação

Interior de um bonde dos anos 20. “O primeiro banco era voltado de costas para o motorneiro”

Lembro-me perfeitamente que, certa vez, indo para o Colégio São Luís, o bonde se encontrava um pouquinho além da esquina da Avenida São Luís com a Rua da Consolação, na direção da Avenida Paulista. Tratava-se de um bonde de estilo antigo, cujo primeiro banco era voltado de costas para o motorneiro, e eu estava sentado precisamente nesse local, com um pé apoiado em certa parte do banco da frente, o qual estava vazio, numa posição muito cômoda.

Ia pensando e pensando, quando uma tentação me veio ao espírito. Era um pensamento que já me passara antes pela mente, por fiapos, mas que se apresentou então de modo violento: “Eu estou aqui sentado, neste bonde. Afinal de contas, qual é a prova de que existe este bonde? Qual é a prova de que existe essa casa que estou vendo ali? Qual é a prova de que essa gente que anda na rua é realmente gente? Se eu estivesse deitado na cama e começasse a sonhar, acharia que a verdade era aquilo que estava sonhando… Quem sabe se, agora, estou sonhando tudo isto também? E quem sabe se tudo o que está acontecendo não é senão produto de minha imaginação? Quem sabe se toda minha vida não é um sonho, e a realidade é que eu não sou senão um dormente, envolvido num sonho?”

Aquilo veio como um estampido em minha cabeça.

Ou seja, todo o mundo exterior seria uma pura fabricação de minha mente. O único ser de cuja existência eu poderia ter certeza seria eu mesmo, pois me sentia a mim próprio. E continuava pensando: “Não será verdade que estou engajado num sonho, inteiramente carente de realidade? As primeiras evidências não são demonstradas. Logo, podem ser contestadas. Então, qual é o fundamento das coisas? Se tudo vem da lógica, e a primeira evidência não é resultado da lógica, qual é o valor dela?”

E tive o gosto de imaginar como seria a realidade se as primeiras evidências fossem outras, que não as existentes. Era um problema criteriológico quanto ao reconhecimento da evidência. Isso acontecia pela tendência de meu espírito – boa, em si – a tomar os assuntos e apalpá-los até resolvê-los por inteiro, raciocinando. Mas percebi que, nesse caso, entrava também certa preguiça temperamental, que me levava a questionar as primeiras evidências e a criar uma questão criteriológica sofística, a qual me servia como um brinquedinho e dentro da qual eu me evadia da realidade e da batalha medonha que esta me pedia.

Tive de lutar seriamente contra essa dúvida, a qual me poderia ter trazido estragos sem nome nem conta. Foi um dos problemas mais graves com que eu tive de me defrontar, pois, ao mesmo tempo, era uma tentação muito forte contra a Fé, que me levava a pensar: “Ora, se isso é verdade, a Religião Católica seria um sonho e uma imaginação como outra qualquer. Logo, não seria verdadeira, mas falsa. Eu estaria imaginando que existem Papa, Bispos e Padres, mas tudo isso seria um delírio meu, como também a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo à Terra. Nada disso teria apoio na realidade”.

Portanto, essa posição de relativismo me conduziria ao ateísmo.

Dificuldades da influência germânica

Talvez tenha entrado nessa tentação um pouco da educação semigermânica que eu recebi, por influência da Fräulein Mathilde.

Por tudo quanto havia podido sondar do espírito alemão, eu tivera a oportunidade de notar que este era muito dado ao racionalismo e ao princípio do “ver para crer”. Pior ainda, favorecia o defeito de achar bonito o duvidar, em vez de perceber com certeza. Os alemães e povos circunvizinhos, em geral, pensam ser prova de inteligência, por exemplo, criar obstáculos contra um orador que ouvem, e ruminar contra ele. Ora, a dúvida é a enfermidade da inteligência, enquanto a percepção é a vitória desta.

A própria Fräulein, com a sua concepção utilitária da vida – sem religiosidade nem espírito sobrenatural –, chegava a transmitir o seguinte princípio: “Nunca se deixe influenciar por ninguém, e faça a sua crítica individual e própria a respeito das ideias de outrem. Você será inteiramente você mesmo, na medida em que encontrar um elemento de desacordo em todo ponto do horizonte onde deite o olhar”.

É evidente que tal admiração pela dúvida era própria a debilitar a Fé.

Rejeição à tentação

Naquela ocasião, por um triz, essa abominação não me apanhou. Então, de que modo Nossa Senhora me ajudou a rechaçar esse erro?

Em primeiro lugar, rezei, pedindo o auxílio d’Ela, pois percebi ser aquilo uma tentação do demônio. Uma vez que a Religião Católica tinha de ser verdadeira, aquele pensamento só podia ser mentiroso.

Depois, adotei o seguinte método: quando voltava a dúvida, eu percebia que esta se dava como se fosse uma ablação dentro de minha mente, a qual só se reconstituiria se não cogitasse naquele assunto durante algum tempo. Então, simplesmente não pensava mais sobre isso.

Também, pedindo a Nossa Senhora, elaborei uma resposta que me pareceu decisiva a esse respeito: “Quando estou acordado, consigo imaginar o que eu desejo. Por exemplo, se eu quiser, posso conceber este bonde à maneira de uma carruagem do Ancien Régime. Mas, se tudo é imaginário, as coisas mudariam segundo a minha imaginação. Ora, elas não mudam. Logo, tudo não é imaginação”.

Então, tive um desafogo e esse tipo de tentação passou.

Anos mais tarde, estudando um pouco mais a Filosofia, soube que havia filósofos – sobretudo alemães – que sustentavam esse relativismo psicológico, contra o qual eu tive de me defender. Para eles, a realidade é complexa e inesgotável, e a inteligência humana é insuficiente para formar certezas a respeito dela. No fundo, para cada homem a realidade é fruto de um sonho pessoal, pois todo raciocínio é errado e ninguém sabe qual é a verdade a respeito de nada. É o relativismo flácido, pútrido e indeterminado, que não chega a conclusão nenhuma.

Entendi melhor qual era o defeito desse sistema de pensamento, e como era possível dar nele um piparote simples, fácil e rápido: se toda verdade é relativa, a afirmação de que toda a verdade é relativa também é relativa. Logo, há verdades absolutas.

1 Em latim: “O tempo foge irreparavelmente”. Frase de Virgílio (Geórgicas III, 284). Muito provavelmente, o Autor se refere à vinheta que se encontra na primeira página de cada um dos volumes da obra Nouvelle Histoire Universelle de Albert Malet.

2 De fato, muitos anos depois, nas reuniões e conversas com seus discípulos, Dr. Plinio utilizaria essa frase com frequência, sobretudo à maneira de amável desculpa, antes de encerrar o ato.

3 Escritor e romancista francês (1828-1905).

4 O romance Le pays des fourrures (A terra das peles), editado em 1873.

5 Vingt mille lieues sous les mers, editado em 1869.

6 Janelas circulares.

7 Em francês: fechos utilizados em cortinas ou trajes, para unir e separar duas partes.

8 Em francês: diz-se de certos assentos com capitons, ou seja, as divisões de um estofamento.

9 Estreito que separa a Europa da Ásia, junto à cidade de Istambul (Turquia), antiga Constantinopla, e permite a comunicação do Mar Negro com o Mar de Mármara.

10 Antiga Catedral de Constantinopla, construída pelo Imperador Justiniano I (482-565) em honra à Divina Sabedoria.

11 Na religião muçulmana, aquele que proclama a hora das preces, do alto de uma torre.

12 Do romance Kéraban le têtu (Kéraban, o cabeçudo), editado em 1883.

13 Do romance César Cascabel, editado em 1890.

14 O livro Les Temps Modernes, da coleção Cours complet d’Histoire de Albert Malet.

15 O romance Pimpinela Escarlate, de autoria da Baronesa de Orczy (1865-1947), foi publicado em 1905.

16 A pimpinela é uma planta aromática.

17 José Bento Monteiro Lobato (1882-1948), escritor e editor brasileiro. O Jeca Tatu é um personagem do livro Urupês, escrito em 1918.

Deixe uma resposta