Novos Ventos

O século XIX fora dominado pela noção do progresso e pela ideia de que, com a razão e com a aplicação dos métodos científicos para conhecer e dominar as forças da natureza, colocando-as a serviço do homem, poder-se-iam conseguir notáveis melhoras nas condições gerais da vida.

A essa primeira tese, evidentemente verdadeira, se acrescentava uma outra de fundo filosófico e não-científico: quando o homem conseguisse aproveitar toda a natureza para o seu próprio bem-estar, ele obteria também a felicidade inteira, a qual resolveria não apenas os problemas do corpo, mas também os da alma. De maneira que a humanidade caminharia para uma ventura cada vez maior, em virtude do progresso. A razão e a ciência seriam a solução de tudo, embora desligadas da Fé.

Promessas de felicidade, no “paraíso hollywoodiano”

Essa noção, baseada no esquecimento de Deus e numa esperança meramente terrena, impulsionou também os primeiros anos do século XX, com o otimismo inerente à Revolução Industrial e com uma ideia preponderante que dominou o mundo, durante a trajetória ascensional da influência dos Estados Unidos: “Enriquecei-vos! Sede otimistas! Pensai apenas nas alegrias e satisfações do mundo e vós tereis toda a felicidade que alguém pode possuir na Terra. E, como não existe outra vida além desta, gozai-a com toda a intensidade possível! Dia virá em que a ciência dilatará ainda mais seus conhecimentos e acabará com todo o sofrimento!”

No fundo, alguns conservavam a ilusão de que esse progresso chegaria a tal ponto que a ciência acabaria curando todas as doenças, e os homens não morreriam, podendo então viver indefinidamente. Portanto, através da alegria, do lucro, do otimismo, do liberalismo, do igualitarismo, da despreocupação e da negação implícita do pecado original, caminhava-se para um futuro de apoteose e chegar-se-ia algum dia à realização do “paraíso” nesta Terra, do qual o cinema de Hollywood era uma espécie de primeira representação.

A morte da seriedade

E quando terminou a Primeira Guerra Mundial, de repente, o mundo inteiro se pôs a rir, a dançar e a pular.

Tratava-se de uma alegria que não revelava a menor profundidade de alma e da qual o amor a Deus estava completamente distante, reforçada pelas ideias da expansão da riqueza, da consolidação da paz e pela certeza – quão ilusória! – de que o mundo nunca mais teria uma guerra universal.

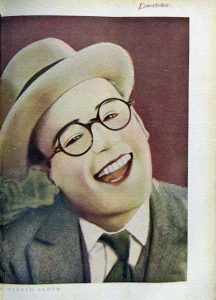

O “dogma” da época afirmava que todo homem e toda mulher, para serem verdadeiramente felizes, deveriam estar sempre na disposição de fazerem rir os outros. Parecia que a brincadeira tinha de ser a atitude habitual das pessoas, e uma conversa que não fosse geradora de risos ou sorrisos passava a ser considerada tediosa. Então, era preciso saber contar piadas e casos engraçados ou tendentes ao sensacional, fazer trocadilhos e cantar músicas que tivessem certa graça cômica, pois o prazer e o divertimento eram a própria substância da vida.

Esse riso perpétuo matava toda a seriedade de espírito, bem como a reflexão e o esforço, necessários para enfrentar os aspectos duros da vida.

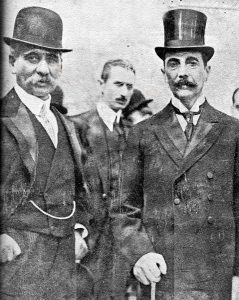

Avó materna de Plinio: Expressão séria que caracterizava as pessoas do período anterior à Primeira Guerra

Avô materno de Plinio: Expressão séria que caracterizava as pessoas do período anterior à Primeira Guerra

Na época anterior, o homem, no esplendor de sua personalidade, deveria tomar o ar de um monumento ambulante, digno, solene, gentil, amável, atraente e grave, capaz de impor a sua autoridade a qualquer momento. Também se respeitava muito a ancianidade, mas, na era de Hollywood, ela ia diminuindo como fator de prestígio, sendo substituída pela mocidade, símbolo do futuro, da saúde, da alegria e do êxito. Nos antigos tempos, as pessoas se envergonhavam de manifestar outra atitude que não fosse a da gravidade e, inclusive, a palavra “grave” era considerada um elogio feito às pessoas capazes de pensar em assuntos sérios e de assumir grandes responsabilidades.

Típico jovem modernizado dos anos 20

Isso era muito evidente nos retratos de família. Nos quadros que representavam meus avós, por exemplo, e ainda, em certa medida, nos da geração dos meus pais, viam-se pessoas, posando para os pintores ou para os fotógrafos, com fisionomias sérias.

Porém, as novas gerações apresentavam apenas expressões risonhas, pois a única atitude aceitável consistia na alegria permanente, escondendo o sofrimento como uma vergonha. Para o jovem, o modo de conduzir a vida consistia em obter para si a maior soma possível de prazeres, evitando tudo quanto trouxesse ao espírito os riscos e as dores da vida, bem como em manter uma contínua gargalhada com todos, a respeito de tudo. Então, aqueles da minha idade que desejassem ter futuro, deveriam assumir os estilos hollywoodianos, sob pena de serem esmagados pela vida.

Tal conceito de felicidade trazia uma teoria implícita: quando o homem praticava o esporte, era saudável; sendo saudável, era alegre e, assim, benquisto por todo o mundo, ele atraía uma espécie de sorte, pela qual tudo lhe corria bem e reunia em torno de si muitas pessoas que faziam bons negócios. Toda a felicidade lhe vinha ao encontro. Pelo contrário, a pessoa refletida, com o senso do dever, do sublime e da Fé, que não se envergonhava de sofrer, era considerada azarenta, inapta para os negócios, sem amigos nem influência.

Nos antigos tempos, havia nos lares uma forma de trato entre as pessoas, cheio de respeito e de alegria ao mesmo tempo. Os parentes sentiam verdadeira afinidade e compreendiam o que era essa unidade chamada família. Os alimentos tinham mais sabor, o sono descansava mais, as risadas das crianças ecoavam pelas casas de modo cristalino, e não como manifestações de palhaçada.

Aos poucos, entretanto, a garra de ferro do cinema foi estrangulando a vida familiar. Os partidários do riso e dos seus conexos hollywoodianos eram os donos da situação nas festas de aniversário, nos passeios e em inúmeros momentos da existência.

Mamãe contava-me nesse tempo que existia um remoto contraparente meu, o qual ria a mais não poder. Então, as pessoas diziam:

– Mas, por que você está rindo?

– Porque minha “ria” quer “riar”.

Ou seja, na linguagem dele, a “ria” seria a capacidade e a apetência de rir. Eu considerava aquilo uma atitude degradante e irracional…

Um vento novo

Como essa falta de seriedade conseguiu penetrar no ambiente brasileiro?

Através da seguinte ideia, entre outras: o homem deveria trabalhar como uma máquina, mas, para recuperar suas forças, ao retornar a casa ele não podia encontrar um lar sério, digno e solene, pois isso não descansava um pai de família fatigado. Portanto, a mulher tinha de ser engraçada e jocosa, contando piadas e vestindo uma moda extravagante. Os filhos deveriam brincar com ele e a conversa familiar não poderia versar a respeito de princípios, doutrinas ou recordações, mas sobre temas divertidos.

Um pai de família norte-americano dos anos 20. “Os partidários do riso holywoodiano eram os donos da situação em inúmeros momentos da existência!”

Resultado, a casa se tornou um circo…

A nova mentalidade trazia também o gosto da surpresa e a mania da novidade. As pessoas se tornaram “evolucionistas otimistas” e achavam que tudo melhorava sem cessar. E passaram a julgar que, quanto mais as coisas mudassem, mais divertidas e interessantes seriam. Então, o homem deveria mudar de profissão e de campo de atividades com frequência; o escritor, os temas de seus livros; a família, o local de sua residência; a senhora, o vestido, três ou quatro vezes por dia, e também o modo de cortar o cabelo e de pintar-se, algumas vezes, durante a vida. Tudo quanto era efêmero era agradável.

Pelo contrário, aquilo que se prestava aos longos silêncios na solidão, lembrando o passado, perfumando o espírito com a nostalgia daqueles que já se foram e ajudando a pessoa a preparar-se para a própria morte, era visto com horror e considerado o contrário da vida e da civilização.

Aparecia também o gosto pela extravagância, a qual não era senão a novidade multiplicada por si mesma e, portanto, mais inebriante ainda.

Então, eu notava muito bem que todos os estilos mundanos da América do Norte entravam na sociedade de São Paulo, como um vento novo soprando numa floresta de árvores velhas.

Por exemplo, quando os meninos chegavam às suas casas, provenientes dos colégios, estavam ávidos apenas por gozos e brincadeiras. O estudo e o próprio repouso eram reputados por eles ocupações sérias e, portanto, evitavam-nos o quanto podiam: dormiam o mais tarde possível e, aos domingos, levantavam-se cedo, para entrarem na farândola da vida e permanecerem numa agitação constante.

Em algumas ocasiões, eu via crianças exaustas dormirem em poltronas, com a cabeça apoiada no próprio braço e com certa raiva de adormecer, porque estavam perdendo alguma diversão. Os pais, em vez de obrigá-las a irem para a cama – como a minha Fräulein fazia, não me deixando cochilar nas cadeiras –, deixavam-nas proceder assim e depois carregavam-nas até os quartos, num estado inconsciente que me parecia semelhante à morte. “Então, pensava eu, no que consistem essas delícias…?”

Analisando pessoas e objetos

Já nessa época, eu era muito dotado para perceber o significado moral da realidade material. De maneira que, entrando numa sala, olhando um móvel ou ainda, às vezes, observando os objetos mais comuns de uso particular, como uma escova, por exemplo, eles me impressionavam muito, pois eu percebia o estado de espírito que simbolizavam.

De outro lado, eu era muito amigo da harmonia e da coerência, como fatores de bem-estar interior e de alegria santa, e tudo quanto era ilógico me deixava mal à vontade, de maneira que era muito tendente a ser lógico em todas as circunstâncias. Essa propensão me conduzia naturalmente a ver a relação das coisas, umas com as outras, num campo muito vasto e, assim, eu tendia a “construir” ambientes homogêneos e afins, na minha imaginação e na minha análise.

Por exemplo, eu via num relance a correlação entre o chapéu de uma senhora e a psicologia dela, a classe social à qual pertencia e suas qualidades de esposa e mãe. E, observando qualquer homem que passava, eu percebia com muita rapidez uma série de aspectos da sua personalidade.

Mudanças nos lares, em ambientes e decorações

Em certas ocasiões, quando eu acompanhava mamãe a alguma visita, permanecia em pé, enquanto as senhoras conversavam. Contemplava os salões, bonitos e bem arranjados, percebendo que o interior das residências era, em geral, muito menos revolucionário do que a média dos seus frequentadores. Enquanto as maneiras se tornavam hollywoodianas, as casas ainda conservavam o tom antigo. Portanto, num salão desabitado podia-se ter uma atmosfera muito mais elevada do que nas horas de visita.

Residência tradicional paulista e salão estilo francâs

“De acordo com ps novos princípios, as residências não deviam ser mais construídas à maneira das mansões antigas, mas no estilo do bangalô norte-americano”

Casa em estilo Bangalô e salão moderno

Eu “convivia” com os móveis e objetos antigos como se fossem pessoas e, instintivamente, fazia a análise dos ambientes e dos costumes, sem ter ainda o vocabulário próprio para exprimir essas reflexões, mas com a seguinte ideia fundamental: “Esta sala produz em meu espírito um

Eu “convivia” com os móveis e objetos antigos como se fossem pessoas e, instintivamente, fazia a análise dos ambientes e dos costumes, sem ter ainda o vocabulário próprio para exprimir essas reflexões, mas com a seguinte ideia fundamental: “Esta sala produz em meu espírito um

efeito diferente do convívio com fulano ou com sicrano! Trata-se de coisas que estão ficando para trás e, com certeza, quando eu ficar velho, elas já terão sido completamente rejeitadas!”

Por outro lado, em certas casas podiam-se encontrar objetos de épocas diversas, que se harmonizavam entre si ou se contradiziam uns aos outros. Eu percebia que, quanto mais eles pertenciam ao passado, mais tinham consonância comigo e, quanto mais recentes eram, menos me agradavam.

Aos poucos, fui notando a mudança dos próprios mobiliários e interiores, como também da arquitetura das casas.

De acordo com os novos princípios, numa cidade em franco progresso, como já era São Paulo, as residências não deviam ser mais construídas à maneira das mansões antigas, como a casa de minha avó, mas no estilo do bangalô norte-americano: atarracado, de teto baixo e com luzes fortes. Tudo era modelado segundo as tensões nervosas, as alegrias e as depressões do homem que trabalhava excessivamente, esperando ganhar fortuna.

Eu pensava: “Por que a casa hollywoodiana entrou e se impôs de tal maneira? O que diz uma residência tradicional, como a minha, e uma casa de estilo norte-americano? O que há nesse bangalô? Existe algo que é o mesmo, em todas as novidades, e vai espalhando certo espírito pelo mundo inteiro. Por quê? Não sou capaz de responder…”

Um longo “apalpar” das coisas e das situações, com muita atenção, me fazia ver a concatenação de umas com as outras e me fazia perceber, cada vez mais nitidamente, que um passado estava sendo derrubado, enquanto um futuro era glorificado.

E eu via algumas senhoras antigas, educadas e finas, elogiando certos móveis modernos que eram o contrário delas! Depois, quando se encontravam com os jovens, eram desprezadas por eles como velharia… Elas não percebiam, ou fingiam não ver. E eu, ao presenciar aquilo, tinha uma impressão de suicídio e de autodemolição, e me perguntava: “No que vai dar isso?”

Mudanças na indumentária masculina

A essas transformações correspondeu também uma mudança no vestuário do homem, o qual se americanizou. Tudo amoleceu na sua indumentária: o chapéu coco, elegante e cerimonioso, de feltro preto e duro, com abas pequenas, deu lugar ao chapéu de feltro mole e depois à palheta, pequeno chapéu de palha, o qual dava a impressão de rapidez e agilidade. O fraque saiu de moda, a camisa de peito duro perdeu a firmeza, o colarinho alto se dobrou e os punhos se afrouxaram. Os bigodes caíram, a bengala desapareceu, a calça deixou de ser cinzenta com listras pretas ou de um verde profundo, encurtou-se e tornou-se apertada, e o único que cresceu foram os sapatos. A cabeça e o busto perderam seus ornatos, mas a proteção dos pés se solidificou.

A indumentária masculina anterior à Primeira Guerra, elegante e cerimoniosa

Antigamente, os homens usavam com frequência botinas pontudas de verniz, e eram considerados bonitos os sapatos pequenos, com as costuras disfarçadas. Isso desapareceu, em favor dos sapatos marrons, com as costuras transformadas num pseudo-ornato.

Surgiu o estilo de homem “almofadinha”: esportivo, alegrete e saltitante, parecendo feito de matéria plástica.

Nos anos 20,o traje do homem se americanizou

Notei inclusive que as crianças mais engalanadas e soignées1, as quais costumavam ir às matinês usando luvas, de repente deixaram de usá-las. Estas foram abolidas, assim como também desapareceram as bengalinhas dos meninos e mudou o próprio chapéu que estes utilizavam. Até as galochas2 começaram a ser diferentes.

Símbolos: a hortelã-pimenta e a cor verde

Certos sabores constituíam também novidades e representavam a modernidade. O chiclete de hortelã-pimenta, por exemplo, causava uma descontração e um prazer, próprios a esse novo gosto de viver. Nas casas de bombons vendiam-se pastilhas desse sabor, de todos os tipos e tamanhos.

Também estava nessa linha um tipo de sabonete, o qual fazia uma espumarada muito grande, por pouco que se mexesse. A pessoa brincava com a espuma enquanto lavava as mãos e o odor daquele produto dava uma sensação de refrigério, novidade e frescura. Era mais um símbolo da saúde e, em última análise, da Revolução Industrial.

Tudo isso concorria para espalhar certo estado de espírito.

Por outro lado, a cor verde era tida como símbolo da serenidade firme e prudente do homem trabalhador e da esperança no progresso. Começava-se a dizer que era a cor ideal para a vista e, então, tornou-se muito frequente o uso de óculos verdes. A partir de então se estabeleceu o princípio “dogmático” do verde para as venezianas das janelas, para que a luz penetrasse nos quartos numa tonalidade esverdeada. Eu sentia que a minha vista era inteiramente normal e pensava: “Isso é para os outros! Eu gostaria de uma veneziana vermelha!”

Para mim, o vermelho era o símbolo da vitalidade, da saúde, da verdadeira realização, da alegria do dever cumprido e da consciência em ordem, e me parecia vê-lo simbolizado arquetipicamente na cereja e na maçã.

A decadência das bebidas infantis

Naquele tempo, as bebidas geladas ainda participavam um pouco da raridade e atraíam muito a atenção. Vendiam-se refrigerantes nas matinês infantis de cinema e de teatro, ou nos grandes parques. E, sendo muito baratos, eram acessíveis aos orçamentos paternos mais depauperados.

Havia sobretudo dois deles, os quais, na minha inexperiência, eu julgava que seriam “eternos” e os homens iriam bebê-los até o fim do mundo, mas perderam-se na poeira da sub-história e das ninharias: Si-si e Granadina. Esta última tinha uma romã aberta impressa no rótulo, na qual podiam-se ver os pequenos e bonitos caroços da fruta, que deslumbravam as crianças. Confundindo facilmente aparência com sabor, elas tinham a sensação de beber aquela beleza…

Então, quando a meninada ia brincar nos parques, naturalmente em certo momento pediam algo para comer e beber. Havia nesses lugares umas máquinas, com as quais as crianças gostavam de brincar; tinham uma galinha de metal em cima e um orifício para as moedas embaixo; punha-se ali o dinheiro e saía o “ovo”: uma pequena esfera contendo balinhas de anis e outras guloseimas do gênero.

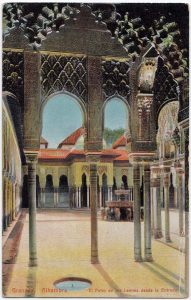

Pátio dos Leões, na Alhambra em Granada Espanha)

Entretanto, para os pais, a galinha às vezes representava muita despesa. Então, diziam às crianças que a Granadina era uma delícia de bebida, muito melhor do que tudo aquilo. Os pequenos iam na onda e dirigiam-se em penca, para tomá-la.

Eu era tão menino ainda, que, tendo visto umas fotografias da cidade de Granada, na Espanha – da qual gostei enormemente, sobretudo do palácio da Alhambra –, fiquei com a ideia de que essa fruta era produzida em Granada, e tinha certos sabores raros, de delícias um tanto orientais e beligerantes… Eu tomava aquela bebida espumante e forte, tentando penetrar-lhe a “psicologia” e gostando da sua cor vermelha.

Naquele tempo, sendo o Francês a segunda língua de toda pessoa civilizada, essa bebida também me lembrava a palavra francesa grenadier3 e eu julgava que tinha alguma relação com os granadeiros dos antigos exércitos. Então, parecia-me que ela possuía algum valor militar.

A Si-si era tendente a um dourado semelhante ao da cerveja.

Após a Primeira Guerra Mundial, desapareceram as duas bebidas, à maneira de uma luz que se apaga, e surgiram outras duas, as quais se tornaram muito populares e entraram em voga: Guaraná Espumante e Guaraná Champagne. Ambas eram gaseificadas, de cor dourada, com espuma branca. A Espumante era muito doce e espumava de fato, enquanto a Champagne tinha uma espuma muito mais discreta, semelhante ao verdadeiro Champagne. Uma delas mostrava no medalhão da garrafa uma índia, preparando-se para comer um cacho de guaranás, que pareciam cerejas das mais atraentes.

Propaganda do Guaraná Champagne, uma das bebidas “modernas” do Brasil

Fui beber o Guaraná Champagne, esperançoso e julgando, na minha irremediável falta de espírito comercial, que nela deveria haver Champagne autêntica misturada e deveria ser deliciosa! Quando tomei o primeiro gole, rejeitei-a, pensando: “Não vale nada!”

Pouco depois, apareceu uma terceira, chamada Pasco, soi-disant4 feita de cereja. Fui sôfrego beber a Pasco, pelo fascínio que essa fruta exercia sobre mim, mas percebi tratar-se de mera tinta vermelha…

Em minhas experiências e reflexões, eu pensava: “Bem, essa Guaraná é uma bebidoca, que serve para tomar alguns goles, mas já não é a Si-si nem a Granadina! O que aconteceu, para elas não existirem mais? Algo decaiu! Isso cheira a Hollywood!”

Era o título da abominação para mim e a palavra mental interior com a qual eu fulminava todas as coisas revolucionárias. E concluía: “Entretanto, se eu for comentar que vejo a influência do cinema norte-americano numa bebida fabricada no Brasil, as pessoas darão uma gargalhada e dirão que sou desequilibrado…”

Os cadernos escolares

Os alunos tinham de comprar o material de estudos em papelarias. Estas vendiam artigos das mais variadas procedências, representativos do modo de ser e das tendências dos países de origem. Havia caderninhos para tomar apontamentos, das mais variadas formas e tamanhos, de maneira que muitos meninos achavam-nos bonitos e compravam-nos como se fossem brinquedos, um tanto inutilmente, pois não eram indispensáveis.

Eu também fazia as minhas compras e adquiri vários daqueles caderninhos, sem grande necessidade. Alguns deles eram muito ornados, impressos com figuras, desenhos e fotografias de bonitos lugares. Na primeira folha estava escrito “caderno”, o que, aliás, era perfeitamente inútil, mas a letra C era toda enfeitada.

De repente, os cadernos começaram a aparecer sem adornos, com as capas feitas de uma cartolina nova, dura, preta e reluzente, mas de qualidade inferior. Eu os analisava e percebia a nota da Revolução naquela simplificação, que acabava com os ornatos e vulgarizava os objetos.

Agitação inebriante e gosto pela velocidade

Eu percebia que o novo gozo da vida já não tinha nada de comum com a alegria tranquila e serena, que eu havia inalado no tempo da minha primeira infância. O prazer de viver começava a aparecer deslocado e o bem-estar da placidez dava lugar a uma forma de vivacidade que consistia em andar e falar depressa, numa verdadeira orquestração tendencial. Lembro-me de algumas pessoas admirando fotografias dos Estados Unidos e dizendo:

– Quando São Paulo vai ser assim?

Nova York nos anos 20. Fotografias como esta causavam grande admiração.

Eu procurava entender a razão pela qual elas desejavam sair da aprazível tranquilidade que ainda havia aqui, para se inebriarem com o movimento próprio às grandes cidades norte-americanas. Percebia serem impelidas por uma espécie de sobra de energia e de vibratilidade, que era preciso aplicar em algum objetivo. Algo que as agitasse constituiria para elas uma libertação e as tranquilizaria momentaneamente, para logo depois se agitarem novamente.

Era o demônio da velocidade moderna e hollywoodiana.

A grande calma de outrora, a qual correspondia à virtude e à vida interior, era lembrada como uma manifestação de ócio, própria a causar tédio. Eu presenciei a diferença e o choque entre os dois modos de ser, e creio que ninguém o notou com a mesma precisão: o corre-corre em busca dos prazeres, da superexcitação e da extroversão maluca, em oposição à antiga estabilidade, fecunda, pensativa, ponderada, tranquila, forte e compassada.

Esse gosto pela velocidade, irmão da mania de novidades, se acentuava com a mecanização da vida e com a rapidez das comunicações e dos transportes. Em São Paulo, os carros puxados a cavalo foram se tornando menos numerosos, enquanto os bondes e os automóveis se fizeram mais abundantes, dando um ritmo mais apressado a toda a existência e criando nas pessoas um novo gênero de reflexos que, por sua vez, as fazia mudar em sua psicologia e em sua própria ordenação moral.

A nova forma de gozo não era diretamente o prazer da mente – cada vez mais sepultado – nem o deleite normal dos sentidos, mas o prazer nervoso das sensações e das sucessões rápidas. Tudo isso servia de válvula de escape a uma pletora de agitação intemperante, que tendia a explodir.

As velocidades do avião, do trem e do automóvel, por exemplo, produziram nessa época uma impressão de estonteamento, por serem artificiais e diferentes dos ritmos da natureza, aos quais o homem estava habituado, tais como o voo de uma ave, o deslocamento de um peixe, o trote de um cavalo ou a queda de uma folha, movimentos que não aturdem as pessoas nem lhes dão sensação de vertigem.

Esse aturdimento afetou multidões que, até então, estavam habituadas a um ritmo de vida normal, transmitido por incontáveis gerações desde os primórdios da humanidade, mas elas receberam essa mudança com uma alegria eufórica e intemperante. Entretanto, se Deus colocou os homens num conjunto de velocidades proporcionadas ao funcionamento dos sentidos deles, e eles inventam outras, muito maiores, é evidente que forçam com isso a harmonia interna dos seus próprios sentidos. As pessoas se tornaram também irrefletidas, pois não é possível refletir muito no corre-corre.

Por outro lado, a velocidade excessiva tinha o inconveniente muito grave de impedir o recolhimento e a pompa. Portanto, toda a grandeza da vida era assim prejudicada.

Ruídos e odores do progresso: automóveis…

A mecanização e as grandes velocidades vieram acompanhadas também de uma série de impressões, de ruídos e de odores, novos e desagradáveis.

O barulho dos automóveis, por exemplo, começava a romper a quietude harmoniosa da São Paulinho de então. Eu detestava aquilo, pois sentia que muitos dos que dirigiam esses veículos faziam-no com uma espécie de euforia, desejando quebrar esse silêncio, o qual na época passou a ser chamado de pasmaceira. E muitas boas senhoras, cuidando dos filhinhos, fazendo tricô ou dando alpiste para um canário, ouvindo aquilo, pensavam: “Eu estranho um pouco isso, mas é tão deslumbrante o mundo norte-americano e, em geral, o universo da mecânica, que não ouso enfrentá-lo. Vou considerar bonito esse ruído…”

E toda uma barreira interior nelas ia amolecendo.

Propaganda de automóvel em 1921. A euforia da velocidade começava a dominar a sociedade

…e trens

As locomotivas também traziam um conjunto de estrondos e de odores.

Às vezes, eu ia a certas fazendas de contraparentes meus, na zona de Ribeirão Preto, naquele tempo riquíssima.

Em algumas ocasiões, em meio àquele silêncio do campo, eu estava sozinho na clássica varanda que há em toda fazenda, vendo o jardim e, de repente, ouvia: “Piuuuu! Tcham-tcham, tcham-tcham…”

Era o trem que vinha a toda a pressa.

No início do Século XX, as locomotivas eram símbolos do colossal progresso da ciência

Ele não chegava logo, pois a estrada de ferro dava algumas voltas. Então, eu ouvia ao longe o rumor que se aproximava e depois se afastava. Em seguida aqueles barulhos iam se tornando mais intensos e se multiplicando, e eu tinha a impressão de que os mil ferros e ferrolhos do trem iam se desarticular. Afinal o trem passava em frente à casa, cortando a natureza pacífica e parecendo ameaçar a tranquilidade da fazenda. Os trilhos da via não eram inteiramente soldados, de maneira que se ouvia o ruído característico dos vagões passando sobre eles. A chaminé deitava uma fumarada e uma pirâmide de fagulhas, à primeira vista bonitas e inclusive elegantes, mas eu sabia que elas deixavam no chão vestígios repugnantes.

Ele não chegava logo, pois a estrada de ferro dava algumas voltas. Então, eu ouvia ao longe o rumor que se aproximava e depois se afastava. Em seguida aqueles barulhos iam se tornando mais intensos e se multiplicando, e eu tinha a impressão de que os mil ferros e ferrolhos do trem iam se desarticular. Afinal o trem passava em frente à casa, cortando a natureza pacífica e parecendo ameaçar a tranquilidade da fazenda. Os trilhos da via não eram inteiramente soldados, de maneira que se ouvia o ruído característico dos vagões passando sobre eles. A chaminé deitava uma fumarada e uma pirâmide de fagulhas, à primeira vista bonitas e inclusive elegantes, mas eu sabia que elas deixavam no chão vestígios repugnantes.

Ao ver aquela máquina, eu tinha a seguinte impressão, a qual sabia não ser verdadeira: todos os que viajavam lá dentro sofriam uma dilaceração, pois tinham de separar-se das suas casas e cidades, arrancados das respectivas famílias e indo para destinos novos que eles mesmos ignoravam; deslocando-se, inclusive a altas horas da noite, para enfrentar uma aventura, e rumando para um futuro que não tinha nenhum nexo com o ambiente deles.

Lembrava-me bem de que, cinco ou oito dias antes, tinha vindo num trem semelhante, para passar minhas férias. Inclusive havia conversado com as pessoas que nele viajavam: um era caixeiro-viajante, outro era farmacêutico e um terceiro era meu parente. Não eram desgarrados, portanto, mas a impressão que eu tinha era de desgarramento.

Quando o trem passava perto, eu via o refeitório: bem arranjado, com cortininhas de seda… Parecia um restaurante de luxo, ambulante, mas eu sabia que nele era servido um bife mal preparado, um arroz embolado e umas batatas de anteontem…

Em outras ocasiões, ia acompanhar alguém à estação e via o trem noturno partir para o Rio de Janeiro, para Santos ou qualquer outra cidade próxima. Tratava-se de um pequeno deslocamento, mas este era considerado um acontecimento importante, acarretando rupturas, dilacerações e riscos, para ir a algum lugar onde, em certos casos, só a estrada de ferro chegava. Isso trazia a ideia da necessidade de uma certa audácia para enfrentar uma viagem.

O trem saía com uma lentidão um tanto majestosa e depois ia aumentando a velocidade. Eu tinha a mesma sensação de que o viajante havia rompido todas as amarras que o ligavam a mim, sendo levado por uma espécie de monstro. No último vagão havia uma luzinha vermelha, a qual sumia na distância e me parecia um sinal de alguém que se arrastava pelo inimaginável, levado por uma velocidade inumana, precipitando-se por espaços escuros, sombrios e arriscados. Uma tragédia durante a noite… Mais uma vez, eu sabia não ser real aquela impressão, mas o simbolismo parecia dizer isso.

Do meu lado, me sentia afagado e alegre, por não separar-me do meu ambiente e não estar em meio àquela barulheira, e pensava: “Que bom! Daqui a pouco, estou em casa!”

Sabia por experiência própria que os passageiros respiravam a fumaça, recebiam a poeira e sentiam a trepidação. Alguns enjoavam, inclusive. Tudo isso significava a invasão de uma série de cacofonias e estridências, que entravam no panorama do homem, causando tensão.

Entretanto, todo o mundo considerava essas realidades como naturais e inevitáveis, a ponto de as pessoas tornarem-se consoantes com elas. Um homem que se queixasse do odor da fumaça do trem passaria por efeminado, e uma mulher, por antiquada. Era preciso achar aquilo comum, não queixar-se e habituar-se, pois era o “aroma do progresso”. As pessoas se acostumaram a achar normal tudo quanto de anormal a ciência ia produzindo. O resultado foi que as almas se deformaram.

Quando os trens partiam, por exemplo, a locomotiva dava uma sacudida para a frente e a primeira impressão dos passageiros era de um choque. Eu protestava interiormente contra aquela violência, mas via que os meus coetâneos gostavam dela, pois lhes fazia experimentar o gosto da velocidade. Depois, percebi que a freada repentina também passou a encantar.

Aqueles que se “inebriavam” pela partida súbita tinham agrado pela brecada brusca, que os lançava na inércia, sem estágios intermediários. Portanto, se o trem parasse na estação de um modo trágico, com as rodas chiando, eles ficariam ainda mais agradados, pois teriam uma espécie de participação “mística” no poder da máquina, como sendo uma força que estava encarcerada, mas fora libertada pelo talento do homem e agora agia sobre a natureza, impondo-lhe um modo de ser artificial.

No fundo, eles estavam profundamente inconformados com a harmonia da natureza, e ávidos de se evadirem daquilo que reputavam insípido, para procurarem realidades tidas como colossais.

Avanços tecnológicos: o elevador

Um dos primeiros elevadores que se instalaram em São Paulo foi o da casa “Mappin”5. As pessoas sentiam um verdadeiro deslumbramento em subir pelo elevador do andar térreo para o primeiro e o segundo andares, e as senhoras mais sensíveis tinham medo de fazê-lo, pois pensavam que este poderia cair…

Podendo escolher o elevador, desde a primeira vez não hesitei e entrei nele diretamente, por achar muito tedioso subir as escadas… Eu não acreditava que ele fosse cair, apesar de minha mãe e minhas tias me perguntarem, apreensivas:

– Você vai pelo elevador?

Entretanto, apesar de utilizá-lo, eu tinha implicância com aquele automatismo: entrava-se, apertava-se um botão e subia-se; depois, outro botão para descer… A ação assim produzida dava-me a impressão de uma relação de causa-efeito postiça, artificial e contrária ao meu modo de ser.

O Mappin Stores na Praça do Patriarca, em São Paulo. Uma das primeiras lojas da cidade onde foi instalado o elevador.

A luz elétrica

A minha casa, como muitas outras, tinha luz elétrica, mas eu ainda ouvi elogios à eletricidade como sendo um imenso benefício e li notícias nos jornais que anunciavam: “A energia elétrica chegou a tal cidade”, como um progresso extraordinário.

Em algumas ocasiões, inclusive eu, entrando a sós no meu quarto à noite, acendi e apaguei a luz elétrica várias vezes, para sentir a delícia do “enorme” efeito produzido pela simples pressão do meu dedo sobre um botão, mas logo senti que deveria opor uma barreira àquela sensação, pois poderia levar-me para o mal.

A solda dos trilhos

O que representou de sensação, nessa época, a solda autógena, usada para consertar os trilhos dos trens ou dos bondes! Depois se tornou a coisa mais banal do mundo, mas, no começo, algumas pessoas paravam na rua para olhar aquela luz tremenda e o operador da solda se sentia uma espécie de ser mitológico por manejar tal instrumento. Ele fazia um “curativo” no trilho e ia embora. Parecia um demiurgo! Ouviam-se, então, comentários assim:

– Que coisa magnífica! Até onde a ciência levará o mundo? Que maravilhas podem se esperar!

Admiração pelo telefone

Para ter ideia do prestígio do telefone e do interesse que despertava, basta lembrar que minha avó, quando ia falar ao aparelho, punha seu pince-nez6, pela solenidade do acontecimento e pela importância de uma comunicação telefônica. E, se por alguma razão não pudesse colocá-lo, ela fechava os olhos para concentrar o espírito. Os familiares brincavam respeitosamente com ela sobre essa atitude, mas vovó não mudava…

Entretanto, as novas gerações começavam a utilizar o telefone com volúpia e com uma excitação semelhante à que era causada pelo cinema, especialmente quando se tornaram possíveis as ligações interurbanas.

A máquina de escrever

Brasileira falando ao microfone. “As novas gerações começavam a utilizar o telefone com uma excitação semelhante à que era causada pelo cinema”

Por volta de 1920, a máquina de escrever havia entrado na vida como uma novidade fascinante. Viam-se anúncios mostrando rapazes ou moças sentados diante dessas máquinas, com grande aparato. O rapaz usava uma espécie de pequena aba para proteger as vistas, presa atrás da cabeça com um elástico, e feita de matéria verde e translúcida, para facilitar-lhe a utilização exata do teclado; vestia um colete especial para escrever à máquina e tinha as mangas arregaçadas. A moça usava uma roupa de mangas enormes e bufantes, e ambos riam de satisfação, como se estivessem tomando um sorvete. Em cima estava escrito: “Máquina Underwood”.

Propaganda das máquinas de escrever “Underwood”, as quais eram motivo de entusiasmo nos anos 20

Esse entusiasmo tinha qualquer coisa de revolucionário.

Qual a vantagem que a Revolução obteve com a introdução da máquina de escrever? Não existia nisso algo de intrinsecamente mau, mas ocasionava uma decadência: muitas pessoas deixaram de escrever a mão e, em detrimento da caligrafia, que manifestava certas características pessoais, generalizou-se a letra de forma. Essa despersonalização acentuava um processo geral que, em si mesmo, era mau, pois coibia a transparência dos aspectos peculiares de cada indivíduo, favorecendo o anonimato e a redução da sociedade a uma grande coletividade sem expressão.

Simplificação das boas maneiras

Além do mais, em face dessas sensações, a moda consistia em tomar a atitude de quem se inebriava com as novas vertigens e achava-as deliciosas, considerando ridículo quem as estranhasse. A palavra “vertiginoso” passou a ser elogiosa, e a velocidade se tornou um ideal do homem em tudo, inclusive no trato e no modo de conversar. No convívio modernizado, as pessoas cortavam a palavra umas às outras, interrompendo-se mutuamente, o que me causava muita estranheza.

Em certo colégio da cidade de Nova Friburgo, os alunos se conheciam pelo número, como numa penitenciária. Em certa ocasião, durante as férias, ouvi uma conversa entre um dos meus primos que lá estudava e um colega:

– Onde foi passar as férias o 32?

– Ah! Foi com o 94 para tal lugar assim.

Não se tratavam mais pelos nomes…

Também começava-se a ouvir queixas dos jovens com relação às pessoas idosas: dizia-se que elas contavam casos muito longos, com inúmeros pormenores, sendo que a boa narração deveria ser esquemática, dando apenas o essencial. Aquilo me parecia propriamente uma tolice, pois, se a verdade está nos matizes, os quais são contidos nas minúcias, então o sabor de um fato reside no pormenor.

A queda das regras de educação

De ano para ano, acompanhei essa agonia da tradição, consternado e indignado, e passei a ter incompreensões em relação a muitas coisas que me cercavam. Lembro-me bem das impressões, das sensações e dos movimentos de alma que elas me causavam.

Eu via o efeito vulgarizante provocado pelas mudanças, mas não chegava a compreender por que ninguém o notava nem pregava contra elas. E pensava: “Por que mudam todas essas coisas? E por que encontro o mesmo espírito em tudo aquilo que é novo? Tudo vai piorando e nada melhora! O mundo vai enlouquecer?!”

Via caírem as antigas regras de educação e de cerimonial existentes nas famílias tradicionais de São Paulo, como folhas mortas de uma árvore. E percebia que a razão da queda era a influência cinematográfica. As pessoas assistiam aos filmes e saiam persuadidas de que essas regras não eram “modernas”, uma vez que os personagens do cinema não as praticavam. Estabelecia-se assim uma atitude completamente igualitária perante a vida, segundo a qual a cerimônia, as boas maneiras e os ditos amáveis eram cancelados, em favor de uma brutalidade sumária e camaradesca, com ares de cumplicidade.

Eu notava que, até o advento do cinema norte-americano, existiam no mundo aspectos positivos que morriam lentamente, mas, enquanto não desapareciam, tinham uma vida digna de apreço. Entretanto, a partir da era cinematográfica se estabelecia a morte definitiva desses aspectos, pois Hollywood quase não possuía restos de bem. Começava então um período rumo a um mal insondável, pois ele seria sempre pior nos seus sucessivos estados. Devia-se temer, portanto, o momento em que essa época tivesse dado todos os seus frutos, pois haveria uma verdadeira explosão e ela se liquidaria a si mesma.

Recusando a nova mentalidade

Também percebi que eu era solicitado a mudar o meu modo de ser, abandonando a placidez e os encantos maravilhosos, talvez metafísicos ou, inclusive, um tanto místicos, que eu notava em mim desde a primeira infância. Se não afinasse com a nova mentalidade, seria tido como sem-graça pelas gerações novas.

Por exemplo, chegava uma prima à minha casa, assobiando a última melodia que entrara em moda, e alguém lhe perguntava:

– Que música é essa?

Ela dava uma gargalhada e respondia:

– Ah! Você não sabia? É tal canção assim.

Norte-americano dos anos 20, na atitude otimista e despreocupada que caracterizava a nova mentalidade hollywoodiana.

E sentava-se com uma fisionomia radiante… Eu presenciava a cena e pensava: “Não vejo razão para passar a vida radiante. Compreendo, isto sim, a necessidade de passar a vida tranquilo, o que é completamente diferente…”

Depois, algum parente entrava e me cumprimentava ao estilo hollywoodiano, dizendo simplesmente:

– Como vai?

– Bem, obrigado. E o senhor, como vai passando?

O diálogo terminava amavelmente, mas eu percebia qual era o pensamento dele: “Esse menino não tem jeito! É um desmancha-prazeres!”

Então, sentia o contraste entre a vida social despreocupada, que transcorria num ambiente de otimismo, e a existência cheia de preocupações, que começava a pesar sobre mim. Por outro lado, as pessoas sossegadas pareciam-me tão banais e sem-graça, que comecei a analisar-me a mim mesmo e a perguntar-me: “Eu não sou também sem-graça? Parece que sim… Não sei contar piadas, nem fazer gestos que causem o riso, ou dar cambalhotas. Pelo contrário, olhe como aquele menino engraçado está fruindo!”

Mas depois refletia: “Vou observá-lo nas horas em que não estiver fruindo, pois desejo saber o que ele paga por essa fruição!”

E percebia que, no fundo da agitação, existiam o mal-estar e a inquietação. As expectativas eram precedidas de torcidas deliciosas, mas frenéticas. E quando as pessoas se viam privadas daquilo que esperavam, sentiam grandes tristezas. Entendi que a mentalidade cinematográfica, que todo o mundo adotava, cantando e dançando, nas ânsias e no corre-corre, trazia a perda da verdadeira felicidade. E cheguei à conclusão de que a agitação era uma delícia, mas infernal.

Grupo de rapazes de nossa melhor sociedade, após vários exercícios esportivos no Velódromo

Por outro lado, o amor à hierarquia, muito desenvolvido em mim, era marcado pela recusa da pressa. Quando eu rejeitei a velocidade revolucionária, preservei em mim o senso do respeito, pois percebia que a vida apressada era contrária à hierarquia.

Norte-americanos dos anos 20. “A amizade hollywoodiana não me agradava, pois me parecia vulgar e sem nenhum elevação”

Além do mais, era muito afetivo e percebia que a falta de afetividade era um dos traços da Revolução. O relacionamento hollywoodiano era expresso por um handshake7 no estilo “quebra-nozes” entre dois amigos, enquanto se olhavam um para o outro, sacudindo a mão várias vezes. Essa amizade não me agradava, pois me parecia vulgar e sem nenhuma elevação.

Então, concluí: “Se eu fosse acompanhar esse modo de ser, me falsearia a mim mesmo… Isso comigo, não! Para esse clube eu não entro! É penoso viver na calma, assistindo ao espetáculo da fruição dos outros, sem participar dele, mas vale a pena!

Como se deve ser? À maneira de mamãe. Nela, tudo é certo, bom e direito. Então, não quero essa alegria saltitante! Sou calmo e gosto das coisas plácidas. Oh! As tranquilidades frescas e sossegadas da vida sem torcidas! Oh! O gosto da reflexão à margem dos fatos! Oh! A alegria da consciência tranquila!”

Entretanto, não comunicava essas reflexões a ninguém.

1 Trajadas com esmero e bom gosto.

2 Calçado de borracha, feito para proteger os sapatos contra a umidade.

3 Granadeiro.

4 Supostamente.

5 Referência ao segundo “Mappin” da cidade, fundado no ano de 1919 e localizado na Praça do Patriarca, no centro da cidade.

6 Literalmente, “prende-nariz”: óculos sem hastes.

7 Aperto de mão.

Deixe uma resposta