O imperalismo de Hollywood

No tempo da minha primeira infância, o cinema ainda era incipiente e eu o frequentava raras vezes. Entretanto, nos anos 20, ele se desenvolveu de modo prodigioso e apresentou progressos espetaculares. A humanidade, tomada de entusiasmo por aquela novidade fulgurante, estabeleceu uma “lua-de-mel” com o cinema, e o mundo iniciou uma era cinematográfica.

A febre do cinema

É preciso tomar em consideração que, não existindo ainda o rádio nem a televisão, os filmes constituíam a grande diversão da moda e o principal meio de comunicação social, interessando fabulosamente às pessoas e impressionando-as muito mais do que os jornais. Por causa disso, toda cidade em crescimento possuía inúmeros cinemas. Quase todos os bairros de São Paulo tinham três ou quatro e existiam inclusive ruas com cinco ou seis cinemas contíguos.

Com o correr do tempo, essa distração tornou-se uma verdadeira febre, enchendo cada vez mais a vida da sociedade, e o cinema passou a ser o “clube” onde as pessoas se encontravam. Domingo à tarde, as famílias iam assistir a filmes e muitos casais faziam-no todas as noites, após o jantar, sendo acompanhados pelas crianças, à medida que estas iam crescendo. Algumas dessas famílias compravam lugares para o ano inteiro, de maneira que sempre dispunham de camarotes ou frisas reservados, podendo chegar a qualquer hora e ocupá-los, sem terem o aborrecimento de pagar os bilhetes a cada dia.

Filmes de Hollywood e cinema europeu

Os filmes por excelência eram os norte-americanos, e todo o resto era considerado de quinta classe.

A capital do cinema nos Estados Unidos estava situada em Hollywood, o grande e famoso centro cinematográfico, foco de irradiação para o mundo inteiro, e que conhecia a forma de apresentar as cenas ao gosto do homem daquele tempo. Hollywood detinha a supremacia completa sobre o mercado mundial do cinema, e quase o monopólio da vida cinematográfica, sendo reputado o melhor produtor de filmes, sem concorrência possível.

Existiam também filmes europeus, mas as empresas de cinema do Velho Mundo estavam muito atrasadas e não correspondiam ao que o público desejava. As fitas francesas, alemãs e italianas eram consideradas “mofadas”, tediosas, feitas com economia e sem graça, numa pobreza evidente em comparação com as norte-americanas.

Havia na França uma firma cinematográfica chamada Pathé. E, embora existissem bons atores europeus, esses países acabavam de sair da guerra e estavam muito desprovidos de recursos. Além do mais, nesses filmes transpareciam aspectos ridículos dos vários povos europeus. O cinema italiano, por exemplo, apresentava um herói chamado Maciste – espécie de prefigura do Mussolini! – que praticava ações “corajosas” e fazia fisionomias teatrais, causando risadas na plateia.

Detalhe de uma propaganda da firma cinematográfica Pathé

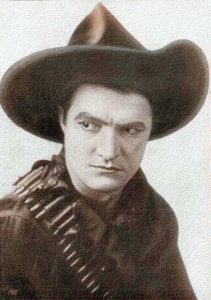

O ator italiano Bartolomeo Pagano, no papel de Maciste

As atrizes mais jovens e brilhantes eram todas de Hollywood e, inclusive, as empresas norte-americanas pagavam os melhores atores europeus para irem representar nos Estados Unidos. Bastava olhar os cenários das fitas para perceber que os produtores empregavam rios de dinheiro na montagem de qualquer filme secundário, mas também, com um pouco de observação, via-se que eles ganhavam muito mais do que gastavam.

Então, no público brasileiro, as fitas norte-americanas despertavam muito mais interesse do que as europeias, e quase ninguém ia assistir a estas últimas. Entretanto, quando eram anunciados filmes com cenas e personagens dos Estados Unidos, as multidões se apinhavam, fazendo filas nas entradas dos cinemas. Depois, era muito prestigioso ter assistido aos lançamentos e comentar nas conversas a película que muitos ainda não haviam presenciado.

O desprestígio da tradição

Assim, o cinema de Hollywood principiava o seu imperialismo ideológico e cultural no mundo inteiro, espalhando filmes de cowboys e de outros modelos.

As fitas apresentavam quase exclusivamente fatos ou romances ocorridos nos Estados Unidos, fazendo propaganda dos estilos de vida e dos costumes norte-americanos daquele tempo, contrastando com as influências vindas da Europa. Sob certo ponto de vista, os Estados Unidos eram vistos à maneira de uma antieuropa, que desprezava a inteligência, a cultura e a arte do Velho Continente como atributos pouco úteis para a vida, e desenvolvia disciplinas mais práticas e concretas, além de promover um consumo muito maior que o europeu.

A imagem da Europa, ainda tradicional, calma e aristocrática, com restos de seu passado monárquico e com grande cultura, constituía o passado. E na América do Norte estava o futuro.

Assim, promovia-se o desprestígio de todo o maravilhoso e de toda a tradição.

Sem pregar propriamente uma doutrina, o cinema parecia insinuar a seguinte afirmação: “O Velho Mundo, com seus castelos e suas belezas, é artístico, mas está um tanto parado e mofado. É agradável viver no mundo novo, como poderia ser, por exemplo, a sensação de uma pessoa que, não podendo se mover por muito tempo, de repente começa a movimentar-se. Esse bem-estar torna a existência deleitável”.

Tal ideia propagou enormemente a mentalidade norte-americana, apresentando um novo tipo humano e ostentando um outro estilo de vida. Em uma palavra, a american way of life começou a difundir a sua influência pelo mundo, com uma imensa transformação dos costumes.

Também nas fitas ou revistas cinematográficas, transparecia a alegria de viver de certos atores que representavam a América do Norte e, por outro lado, o civilizado, sofisticado, mas balofo e mórbido, daqueles que personificavam a Europa. Estes eram considerados inaptos para apreciar o que parecia constituir o bem-estar do norte-americano daquela época, ou seja, impressões elementares e quase animais, mas que simbolizavam os tempos novos.

Assistiu-se então à “holywoodização” e democratização da própria Europa, inclusive nas suas elites aristocráticas e monárquicas. Em grande número, estas passaram a duvidar de si próprias, não acreditando que o passado por elas representado pudesse reviver, diante da enormidade da onda que se levantava no horizonte. Mostravam-se, por isso, desanimadas e deixavam de dar o bom exemplo de sua finura de outrora. Ou, quando o davam, não impressionavam mais as massas, pois estas tinham sua atenção e admiração voltadas para os modelos que o cinema apontava.

A retidão norte-americana, um aspecto não apresentado pelo cinema

Inicialmente, eu pensava que toda a América do Norte fosse semelhante às extravagâncias que o cinema mostrava.

Entretanto, mais de uma vez, observando trens de modelo norte-americano, de muito boa qualidade, eu olhava, por exemplo, os tetos revestidos de uma bonita marqueterie1, ornada com madrepérolas. Analisava depois o modo de uma locomotiva entrar no parque de manobras da estação, à noite, com um grande facho de luz e com aquela regularidade: “tchum-tchum, tchum-tchum”. Então, vendo como tudo aquilo era bem arranjado, dizia de mim para comigo: “Esses trens refletem certo aspecto dos Estados Unidos que os filmes não revelam: a retidão”.

Assim, fui percebendo que o cinema apresentava à opinião mundial – especialmente aos olhos dos latino-americanos – uma imagem falseada daquele país, dando a entender que era uma grande e colossal Hollywood, à qual ninguém podia resistir. Mostrava apenas os seus lados modernos e gangrenados pela Revolução, omitindo certos aspectos psicológicos do povo norte-americano não contaminados por esses novos erros.

Então, de raciocínio em raciocínio, fui construindo hipóteses sobre os Estados Unidos.

Ação tendencial do cinema

A influência de Hollywood penetrou às torrentes e dominou o mundo, marcando uma época na história do pensamento no Ocidente.

Eu notava que o cinema tinha um efeito tendencial2 sobre todas as pessoas, modelando-lhes o temperamento, os costumes, o modo de ser e de pensar, enfim, transformando-lhes a existência. Era o grande veículo do progresso e da Revolução, especialmente para os meninos do meu tempo.

Então, comecei a prestar muita atenção nessa influência. Lembro-me de que, em certa ocasião, passando em frente a um cinema, olhei para um cartaz de propaganda. Muito impressionado, continuei andando, mas fui fazendo mentalmente a análise do que tinha visto, tão distraído com o que se passava ao meu redor, que cheguei a bater com a cabeça num poste.

Matinês de domingo

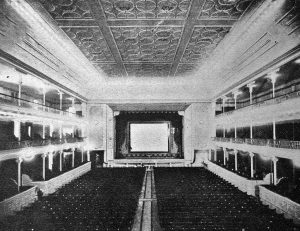

Cine República, em São paulo, onde Plinio assistiu a inúmeros filmes, durantes as matinés de domingo

Habitualmente, os cinemas se enchiam nos fins de semana e dias feriados, com sessões que iam desde a manhã até a noite. Aos domingos, havia matinê infantil em todos eles, com caráter festivo.

Habitualmente, os cinemas se enchiam nos fins de semana e dias feriados, com sessões que iam desde a manhã até a noite. Aos domingos, havia matinê infantil em todos eles, com caráter festivo.

Os alunos do Colégio São Luís e outros meninos de famílias tradicionais em geral enchiam o Cine República, localizado na Praça da República. No meu tempo de infância, essa matinê era considerada quase uma obrigação, e não se compreendia que uma criança deixasse de frequentá-la. Apesar da deformação de alma que esses espetáculos traziam, eles não eram diretamente imorais nem constituíam matéria de pecado e, uma vez que todos os meus primos e companheiros iam assistir a eles, eu também era obrigado a fazê-lo. Entretanto, não achava interesse no cinema e detestava os filmes.

As meninas e mocinhas ocupavam habitualmente as frisas e camarotes, enquanto a rapaziada permanecia na plateia.

A matinê infantil tinha uma duração de quatro horas, aproximadamente, o que os pais apreciavam, pois

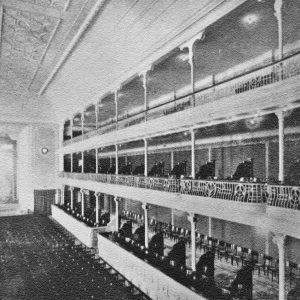

Interior do Cine República

durante esse tempo eles podiam passear sem que a criançada os incomodasse. Entretanto, as senhoras às vezes também compareciam ao cinema nessas ocasiões.

durante esse tempo eles podiam passear sem que a criançada os incomodasse. Entretanto, as senhoras às vezes também compareciam ao cinema nessas ocasiões.

Antes de começar a sessão, tocavam todas as campainhas, interferindo no circuito elétrico das lâmpadas, as quais apagavam e acendiam algumas vezes. Depois entravam os músicos. aquele tempo, os filmes ainda eram mudos e, então, havia sempre uma orquestra tocando em cada cinema, antes de abrir a cortina e durante as projeções. Em algumas ocasiões, o diretor do estabelecimento escolhia as peças musicais, mas geralmente essa escolha dependia da própria orquestra, a qual procurava ajustar as melodias, fazendo-as coincidir com o desenrolar das cenas apresentadas, o que muitas vezes não conseguia…

Entrada do público no Cine República, nos anos 20

Saída do público no Cine República, nos anos 20

Eu permanecia ouvindo, procurava fazer a relação da música com as imagens e também prestava atenção nos instrumentistas, sempre levado pelo gosto de observar a vida e de analisar pessoas e fisionomias. Eram homens em torno de sessenta anos, já no fim de suas carreiras, os quais ganhavam um biscate tocando violino ou martelando o piano no Cine República…

Em determinado momento abriam-se as cortinas do palco e se estabelecia a escuridão. O projetor fazia chegar até a tela um jato de luz sem matizes, monótona, branca e sem-graça. Por fim, começava o filme.

Panoramas, cenas e tipos humanos

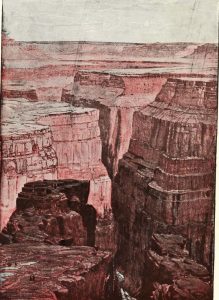

Em geral, uma sessão cinematográfica se iniciava com a apresentação de algumas cenas naturais: bonitos panoramas da Índia, do Japão, da América do Norte ou inclusive da Europa. Depois havia uma peça de cinema, leve e cômica, e, por fim, começavam propriamente os filmes, de modalidades variadas: aventuras de cowboys, dramas policiais nas cidades, novelas românticas ou episódios acontecidos com milionários.

Naturalmente, os atores personificavam as diversas mentalidades principais do tempo. Antes de tudo, havia o cowboy, mas ele tinha uma variante no jovem homem de negócios, que jogava na Bolsa, dava telefonemas e, no fundo, fazia na cidade o mesmo que o primeiro realizava no campo. Ele se apresentava mais arranjado e bem vestido, enquanto que o cowboy era de uma limpeza duvidosa.

O terceiro tipo era o galã, vestidinho segundo a última moda e conquistando moças. Havia, por fim, os personagens que representavam a sátira constante da jovem América do Norte contra a velha Europa, ou da burguesia contra a aristocracia.

Filmes cômicos

Em meio a um ambiente de brincadeira e de galhofa, desenrolavam-se as fitas dos cômicos daquele tempo, como

Charles Chaplin e um gorducho que chamavam de Chico Boia3, também dado a “engraçadíssimo”.

As sessões cinematográficas começava, com a projeção de alguns panoramas – Paisagem da Índia

Panorama do Japão

Esses filmes continham enredos muito ligeiros, apenas para justificar a sucessão das cenas, e sempre terminavam em happy end4. O público se divertia, dando as maiores e mais aviltantes gargalhadas. Era o reino da anedota, da piada e do cutucão, no qual aparecia o tipo humano que representava a felicidade: o homem moço, de idade inferior a trinta anos, com boa saúde, brincalhão, irrefletido, otimista e sempre rindo como um palhaço, movimentando-se com muita pressa, usando trajes leves e chapéu de palha, cantando músicas levianas e superficiais, às vezes com mau sentido.

Charles Chaplin, conhecido como Carlitos, era um dos ídolos da comicidade e do bom humor. Supostamente engraçado, fazendo palhaçadas e usando sapatos exageradamente grandes. Junto a ele encenava um rapazinho de dez anos aproximadamente, chamado Jackie Coogan, considerado um gênio, pelo papel de menino abandonado que representava.

Colorado nos Estados Unidos

Às vezes, enquanto eram passadas as cenas do Carlitos, eu examinava discretamente a sala, se estivesse numa frisa, ou olhava em torno de mim, se me encontrasse na plateia. Os assistentes riam muito e tinham uma sede imoderada pelas fitas do Carlitos. Ele estava a caminho do auge da sua popularidade, mas, para mim, era uma das exportações mais nocivas de Hollywood, que, pondo em circulação aquele tipo de riso, influenciou milhões de pessoas.

Eu desprezava e detestava esses filmes, pois me pareciam o símbolo execrando, horrível e abominável da entrada desse novo modo de dar gargalhadas, de fazer piadas e de se divertir. Não achava neles graça alguma, não tinha vontade nem sequer de sorrir, e assistia àquelas cenas gélido, quieto e com fisionomia de desgosto, pensando nos assuntos que me interessavam.

O ator cinematográfico Roscos Arbuckle, “Chico Boia”, tido como muito engraçado

Charles Chaplin, o ídolo da comicidade, cujo riso influenciou milhões de pessoas

O pequeno ator Jackie Googan encenava junto com Charles Chaplin e era considerado um verdadeiro gênio

Dramas policiais

Havia também algumas cenas vertiginosas, apresentando pseudo-heróis que, em certas situações, fugindo de um incêndio ou perseguidos por alguém, não tendo outra solução, desciam de altos arranha-céus pelo lado de fora. Era a moda! Por exemplo, entrava a polícia num quarto de hotel, cujo ocupante, por ser portador de uma joia roubada, tinha de se esconder atrás das cortinas e dispunha-se a sair por uma janela do edifício, mas tinha medo de cair e morrer.

Nos filmes policiais era frequente apresentar pessoas saindo dos arranha-céus pelo lado de fora, o que causava grande impressão no público

Naquele tempo, os prédios, mesmo quando muito altos, tinham suas fachadas ornamentadas com relevos, enfeites e florões. Então, o personagem olhava para baixo, media a situação, calculava e julgava que, apoiando-se naqueles ornatos,

Nos filmes policiais era frequente apresentar pessoas saindo dos arranha-céus pelo lado de fora, o que causava grande impressão no público

poderia chegar lentamente até o térreo e fugir do perigo. Duvidava, mas afinal saía e começava a descer, quase caindo, fazendo enorme força para sustentar-se nos rebordos do prédio e temendo que os policiais olhassem pela janela…

Em certo momento, as mãos dele não sustentavam mais o peso, mas os pés conseguiam um pequeno apoio. Então descansava um pouco, até que o enfeite sobre o qual ele estava começava a esboroar. O ator fazia certos jogos de fisionomia, representando dores torturantes, e os dedos dele, crispados nas saliências do prédio, eram filmados de modo a dar a sensação de que ele iria cair. Às vezes, a cena do filme acabava nesse ponto, com os dizeres: “Voltem no próximo domingo”. E deixava-se o homem pendurado durante uma semana…

Em outras ocasiões, os dedos do personagem não aguentavam e ele despencava do décimo andar, mas em baixo estava passando um caminhão enorme, carregado de roupa de cama e toalhas de mesa. Então, o homem caía sobre aquela matéria macia, e o

O ator norte-americano Harold Lloyd era muito apropriado para cenas de angústia e tensão, nos filmes de Hollywood

veículo continuava com toda a velocidade. O herói saía alegre, o episódio terminava no happy end e a pirralhada fazia uma algazarra de derrubar o cinema:

– Colossal! Beleza! Maravilha!

Apenas um menino permanecia na indolência completa…

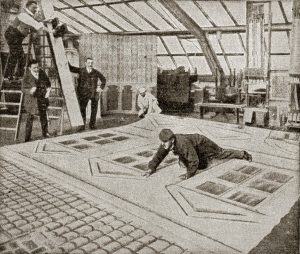

Um dos truques cinematográficos cujo artifício Plinio entendeu, apresentado numa revista juvenil dos anos 10

O ator mais apropriado para esse tipo de trabalho era um cômico norte-americano, menos famoso do que Charles Chaplin, mas considerado também muito engraçado, chamado Harold Lloyd. Lembro-me exatamente desse homem, pendurado no exterior de um prédio e contorcendo-se de angústia, tensão e aflição.

Naquele tempo, uma revista publicou a realidade de certos truques cinematográficos e eu entendi o artifício: as empresas produtoras de filmes faziam “prédios” de massa ou de papelão, colocados no chão, em sentido horizontal. O herói não estava suspenso no abismo, mas permanecia comodamente deitado… Logo que soube, apressei-me em espalhar a verdade, causando frustração em algumas pessoas… Eram formas iniciais de Contra-Revolução.

Velocidade excessiva e fuga do pensamento

No século XIX e nos primórdios do século XX, a maior parte da população levava uma vida muito estável e apreciava essa estabilidade. Entretanto, com a aurora do cinema de Hollywood, a humanidade começou a fruir um prazer novo, ao qual não estava habituada: a embriaguez da velocidade. A instabilidade penetrou nas mentes e sacudiu as massas, pois os enredos dos filmes apresentavam episódios cheios de incerteza, em especial quando se tratava de aventuras policialescas, de sensação e delírio.

Lembro-me, por exemplo, de filmes representando uma locomotiva que avançava nos trilhos, dando a impressão de vir por cima da plateia.

Um ator com verdadeira projeção jamais se movimentava devagar. Os personagens andavam mais depressa do que as pessoas na vida cotidiana, de modo quase ridículo e num embalo louco, e, nas histórias de cowboys, os cavalos pareciam galopar em velocidades vertiginosas. Os trens corriam de modo desabalado e as cenas surpreendentes ou emocionantes sucediam-se rapidamente.

Por exemplo, se o enredo exigisse que um homem entrasse em casa, vindo da rua, e fosse tomar um pouco de água antes de deitar-se, a cena deveria ser concebida do seguinte modo: o automóvel chegava junto à porta da residência, freando de repente. O personagem descia dando um pulo, fechava o veículo a chave, abria a casa depressa, atirava o chapéu sobre um móvel, ia correndo para a copa, onde enchia o copo com um esguicho de água e bebia num só trago. Depois empurrava o copo de lado, tirava o paletó e se jogava na cama, escarrapachado.

Cenas cinematográficas desse gênero eram tidas como o padrão da felicidade, por apresentarem pessoas fruindo os prazeres de um modo intemperante, sempre com a ideia de procurar a plenitude do gozo, através da correria, do exagero e da agitação. O homem hollywoodiano não compreendia mais os deleites virtuosos, carregados de pensamento, de calma e de pausas, nem apreciava o aspecto religioso e sublime do repouso.

No fundo, afirmava-se que a excitação era a única forma de gozar a vida. A opinião pública se deixava fascinar pelo norte-americano ultradinâmico apresentado nos filmes, levada por um desejo de fugir do pensamento, da contemplação e da meditação, e assim viver num mundo pragmático e positivo, o qual já existia nas mentalidades, mas até então não estava inteiramente formado na ordem material dos fatos.

Então, quem não entrasse nesses ritmos novos sentia-se um tanto diminuído, como um “cidadão de segunda classe”. Era uma verdadeira ditadura, que poderia ter sido combatida se alguém apresentasse uma ideia verdadeira sobre a felicidade terrena como prefigura do Céu.

Vibração e torcida

Por outro lado, os filmes eram feitos para provocar torcidas. Hollywood estimulava um contínuo desejo da novidade, do surpreendente e das sensações que levassem até o auge a capacidade humana de sentir. Eram os prazeres do risco e da surpresa por si mesmos, numa espécie de contração muscular e nervosa, sem relação direta com o pensamento e a reflexão; um mero frenesi, o qual tinha como base certo enredo, para não ser totalmente irracional.

Criou-se assim a torcida como uma “delícia dolorida”, ou seja, um movimento pendular entre a apreensão por determinado mal e a apetência pelo bem oposto. Ia-se ao cinema para experimentar essas sensações, e as matinês de domingo eram verdadeiras sessões de torcida.

Ora, quem torce durante a apresentação de uma fita não está se interessando propriamente pelo herói, mas imagina-se a si mesmo na situação dele, indiferente a todo o resto. Então, o cinema criava no espectador uma participação artificial, pela qual ele vivia a existência do personagem principal do drama. Logo, o gosto pela torcida não era senão uma expressão do egoísmo.

Entretanto, eu via a realidade de outro modo: para mim, quem se habituava a uma vida cotidiana de distensão e tranquilidade, compreendendo os atrativos da calma, sabendo tirar proveito do agradável e enfrentando o desagradável, este estava preparado para as grandes emoções e para o verdadeiro prazer.

Por isso, eu apreciava muito o aconchego e o bem-estar altamente calmante do convívio com mamãe, das suas carícias e das histórias por ela narradas. Sendo muito tranquila e serena, ela sabia interessar sem excitar.

Filmes sobre milionários, homens de negócios e outros

Outro gênero de filmes mostrava a vida dos milionários da América do Norte. Típicos self-made men5, com fortunas faraônicas, os quais iam passar temporadas na Europa, viajando em navios transatlânticos, verdadeiros palácios flutuantes. No Velho Mundo, eles entravam na intimidade dos nobres, sobretudo lords e ladies ingleses, frequentavam aquela sociedade fascinante e voltavam casados para os Estados Unidos.

Aparecia, por exemplo, um nababo que ganhara rios de dinheiro por ter inventado um novo tipo de abridor de garrafas, do qual fizera uma patente. Então, comprava na Europa coroas de reis, espadas de heróis e trajes de príncipes, para enfeitar as vitrines do palácio que ele fizera para si. Por outro lado, se ele precisava de um médico, contratava-o e perguntava-lhe:

– Quanto o senhor ganha por mês na Europa? Tanto? Está bem. Eu sofro do fígado e quero ter o senhor como o meu médico exclusivo. Eu lhe darei cinco vezes o que o senhor recebe. Venha trabalhar para mim! De dia e de noite o senhor vai estudar a minha doença, para prolongar a minha vida.

Cena característica de um filme sobre milionários norte-americanso

O médico aceitava e tornava-se uma espécie de attaché6 do milionário: um encarregado dos assuntos hepáticos dele. Esse potentado considerava seu próprio organismo como uma empresa, dispondo de especialistas para tomar conta dela, assim como já dispunha de alguns para os seus assuntos financeiros: um especialista em câmbio, outro em reajuste de máquinas e um terceiro para conduzir seu parque industrial.

O prestígio desses poderes parecia capaz de fazer sumir qualquer grandeza anterior da História da humanidade!

Viam-se também fitas sobre a burguesia média norte-americana: quanta calma, conforto, abundância e tranquilidade de vida! E as cenas que representavam o povo miúdo? Que aconchego! Que existência alegre! Quanto tempo disponível!

No meio desses enredos havia dramas mais ou menos sentimentais, numa orientação que, no fundo, era contrária à pureza e não tomava em nenhuma consideração a Fé Católica.

Existiam também filmes que apresentavam, por exemplo, um rapaz muito saudável e alegre que aparecia correndo, subia num automóvel e viajava a toda velocidade pelas estradas, para fechar um negócio. Ele passava por mil aventuras, durante as quais sempre permanecia miraculosamente bem penteado, com o seu “capacete capilar” de gomalina, cuja moda foi lançada exatamente pelos americanos de Hollywood. Depois voltava para a sua casa, vestia uma roupa superesplêndida, saía novamente e ainda chegava a tempo para participar de um cocktail, cujos convidados já sabiam do sucesso por ele obtido e batiam palmas à sua entrada.

Lembro-me também de uma cena que representava um prédio de escritórios, com oitenta andares, no centro de Nova York. Havia um hall colossal, onde se abriam uns vinte elevadores que subiam e desciam continuamente. Entravam e saíam pessoas que se cruzavam nas mais diferentes direções, do modo menos humano possível, dando esbarrões umas nas outras, sem pedirem desculpas. Às vezes, alguns conhecidos se encontravam de frente e apenas faziam uma saudação rápida, pois estavam ocupados em tomar o próximo elevador. Todos estavam ocupados exclusivamente com o dinheiro e com a pressa, uma vez que time is money7…

Aquela cena me dava a impressão de uma brutalidade que impedia toda delicadeza, pois, se as pessoas não procurassem conhecer-se e estimar-se, num relacionamento em que as almas se olhassem mutuamente, elas se tornariam cegas umas para as outras e não poderiam estabelecer um trato seletivo. A consequência necessária desse modo de viver seria a vulgaridade.

Outra fita mostrava uma corrida de automóveis nas redondezas de um castelo na Europa. À sombra de uma das torres, num ambiente muito agradável, três senhoras idosas e distintas tomavam chá, conversando e contando pequenos casos como se estes fossem gulodices, numa espécie de leilão de murmurações interessantes e novidadeiras.

Em certo momento, os três netos delas entravam pela avenida do castelo, vindos da corrida, cobertos de poeira, suarentos e dando risada. Um deles tinha ganho a partida e os outros também haviam obtido prêmios. As damas paravam de falar e olhavam para eles, que se aproximavam para cumprimentar as respectivas avós. Elas manifestavam certa reação de repugnância e de afeto, que o jogo de fisionomias indicava perfeitamente. O carinho familiar destruía as barreiras da rejeição: elas acabavam beijando os netos e ficavam com as faces sujas de poeira, mas encantadas.

A cena acabava acompanhada por uma musiqueta da orquestra, indicando que todo aquele passado de distinção e de beleza perdia o seu sentido diante da era do homem mecânico. E a tradição, levada pela própria delicadeza encantadora de seus sentimentos, era esmagada. De modo subconsciente, as pessoas passavam a olhar a Europa como uma velha avó, e os Estados Unidos como o neto dela, apresentado no filme.

Laicismo e materialismo

Essas fitas apresentavam pessoas cuja motivação na vida não visava bens do espírito, mas vantagens de caráter terreno, completamente alheias à Religião, num entusiasmo materialista pela prosperidade, pela felicidade temporal e pelo êxito nesta vida, dando a entender que o homem, tendo saúde e dinheiro, obteria nesta Terra uma espécie de “céu”. E, quando havia algum momento muito agudamente dramático – sem o qual não havia enredo – já era o sinal de que o happy end iria se apresentar, de maneira que o assistente tinha certeza que a dramaticidade era o primeiro sabor da vitória.

Assim, a sorte, a felicidade, a saúde e o próprio trabalho do norte-americano eram apresentados como maravilhas, substituindo a sublimidade moral que a alma humana normalmente deseja em seu estado de inocência. O resultado era a extinção do verdadeiro senso do maravilhoso nas pessoas, através dessas várias “maravilhas” de ordem espúria.

No fundo, tratava-se de um laicismo que não consistia apenas em silenciar os temas referentes a Deus e ao mundo sobrenatural, mas em apresentar uma visão das atividades do homem, diante da qual a Religião era considerada como coisa con la quale o senza la quale il mondo va tale e quale8.

Filmes de cowboys

No cinema, a grande “peça de resistência” para os meninos, nas matinês de domingo, era o filme de cowboys, os grandes campeões do bang-bang. Era o tipo de fita que os meus colegas mais aplaudiam e eu mais detestava.

Tom Mix, o tipo herói do Far West e protagonista dos filmes de cowboys que eletrizavam o público dos anos 20

Quantas e quantas vezes assisti, desdenhoso, às histórias de cowboys! A grande figura dessas cenas era o Tom Mix: personagem lendário, misto de herói e de facínora, que usava dois revólveres na cintura e um chapelão pontudo de abas largas. Um ídolo a cavalo, que percorria distâncias míticas, dava tiros no ar e cometia vários crimes numa semana. O tipo ideal de homem para os meninos do meu tempo.

Quantas e quantas vezes assisti, desdenhoso, às histórias de cowboys! A grande figura dessas cenas era o Tom Mix: personagem lendário, misto de herói e de facínora, que usava dois revólveres na cintura e um chapelão pontudo de abas largas. Um ídolo a cavalo, que percorria distâncias míticas, dava tiros no ar e cometia vários crimes numa semana. O tipo ideal de homem para os meninos do meu tempo.

Nesses filmes apareciam pequenas cidades do Far West norte-americano, com construções baixas, feitas de madeira, onde moravam aventureiros e bandidos. Numa dessas cabanas funcionava uma espécie de restaurante ou casa de diversões, onde estava havendo um baileco. Uma mulher tocava um pianinho de última categoria, enquanto homens venais bebiam junto às mesas e, no espaço vazio, cowboys – de pés enormes – e mulheres se movimentavam afanosamente numa dança ordinária.

Detalhe de uma propaganda dos filmes de Tom Mix

O cenário dos cowboys era um mundo sem grandeza.

O momento eletrizante do filme consistia na chegada do Tom Mix a esse local. Saltava do cavalo, abria a porta com um pontapé, já com o revólver em punho, entrava mascando chicletes e ameaçava todo o mundo, fazendo uma provocação geral. Era o terror da festa! Ele começava por dar um tiro na lâmpada de petróleo que pendia do teto, com uma pontaria que nunca falhava. Fazia-se a escuridão e começava o incêndio na casinha, a qual era feita com troncos de árvores. No meio do fogo desencadeavam-se o tiroteio e a pancadaria, enquanto a pianista ainda  continuava a tocar. Os homens atiravam uns contra os outros, as mulheres se encolhiam espavoridas e, em relâmpagos de luz, aparecia o Tom Mix gesticulando e derrubando adversários… Era o auge do “heroísmo”!

continuava a tocar. Os homens atiravam uns contra os outros, as mulheres se encolhiam espavoridas e, em relâmpagos de luz, aparecia o Tom Mix gesticulando e derrubando adversários… Era o auge do “heroísmo”!

Por fim, chegava o xerife para prender o Tom Mix – dois ou três meses de cadeia seriam para ele um calmante extraordinário! –, mas esse delegado de polícia era malvisto pelo público, devido à ideia de que o representante da lei era sempre maldoso e o criminoso representava a liberdade. Mentira fundamental, contra a qual eu já me insurgia.

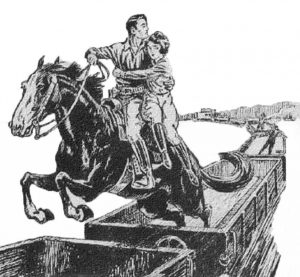

O herói nunca era preso; entretanto, ele derrubava o xerife com um pontapé, pulava no cavalo e saía fugindo, levando na garupa a heroína do filme, a qual acabava de saltar pela janela da casa. Nesse momento, a meninada do cinema estava numa enorme torcida: aplaudiam debandadamente, batiam com os pés no chão, davam assobios e gritavam com entusiasmo:

– Muito bem! Muito bem!

Eu assistia àquilo tudo com severidade, reprovação e horror. Aquela epopeia do Far West me parecia totalmente descabelada e débraillée9. Sentia-me inimigo de todos os cowboys, pois eles lutavam com brutalidade e não como os nobres do Ancien Régime, os quais pareciam feitos de porcelana e combatiam nos duelos… Eu me defendia interiormente, para não pactuar com aquele ambiente, e pensava: “Isso é um caso de polícia! Esse homem é um nevropata! Precisaria ir para a penitenciária do Carandiru10 ou, talvez, para o asilo de loucos do Juqueri11! Quando esse imbecil vai terminar a aventura? Ele não para de correr, não se senta, não pensa… Isso não é comigo! Ele que se arranje! Vou cuidar de minha vida, pois não preciso dessas tropelias, nas quais não há tempo para refletir, rezar ou descansar…”

Depois a história continuava, numa espécie de festival indigno de sangue e de prazer, que parecia não terminar nunca e me era fatigante acompanhar. O cowboy continuava fugindo desabaladamente, dando tiros para trás, mas, afinal, chegava o momento do suspense: ele se detinha, estarrecido, pois o seu caminho estava cortado por um precipício. Ele devia pular de uma rocha perpendicular para outra pedra escarpada, com grande risco de cair.

A câmera percorria a vertiginosa altura daquela montanha. A heroína estava aflitíssima. O homem transpirava de angústia, tirava o chapelão e passava um pano de duvidosa limpeza pela cabeça. O cavalo preparava o pulo e saltava sobre o abismo, mas, quando eles estavam no ar, havia uma interrupção no filme e via-se um letreiro embaixo da cena: “Para acompanhar a continuação desse drama, voltem no próximo domingo”.

Então a criançada desatava numa vaia, pela raiva de não poder assistir ao desenlace. Eu continuava alheio, plácido e quase sonolento, mas disfarçava um pouco o tédio para não ter desentendimentos, pois alguns meninos me olhavam e não entendiam como eu não torcia… Não chegavam a interpelar-me, pois temiam receber uma resposta atravessada, mas eu percebia estar fazendo o papel de desmancha-prazeres.

Ao longo daquela semana, eram espalhados anúncios de papel por todas as casas da redondeza, com os seguintes dizeres: “Sensacional! Tom Mix no furacão! Venham ao cinema!” E a criançada permanecia torcendo até o domingo seguinte.

Uma teoria errônea sobre a condição humana

Quais eram os defeitos das fitas de cowboy do meu tempo?

O herói desses filmes era sempre apresentado como um personagem comum, que andava com ar despreocupado e alegre, mas cheio de coragem, másculo, esperto, musculoso, dotado de boa pontaria e precisão de vista. Homem que dominava as situações e se impunha aos outros pela força, agilidade e decisão, o cowboy era capaz de todas as façanhas, inclusive no campo das conquistas femininas. Quando ele empunhava um revólver de “cem tiros” e se lançava na luta, o público não sabia bem se o risco para ele era menor do que para os outros, ou se não possuía instinto de conservação. De qualquer modo, percebia-se que ele passava da despreocupação da vida civil para a hipertensão nervosa, por um reflexo rapidíssimo, à maneira de um cavalo esporeado.

Então, os meninos que assistiam a esses filmes do Far West viam no cowboy aquilo que eles gostariam de ser e guardavam no subconsciente uma ideia a respeito do heroísmo e da intrepidez que, no fundo, continha toda uma teoria sobre a condição humana. No que consistia ela?

Cenas características de filmes de cowboys dos anos 20, nos quais era insinuada uma errônea teoria a respeito do heroísmo varonil e da intrepidez

Em primeiro lugar, na ideia de que o homem deveria ser forte e realizador, sabendo impor-se aos demais.

Em primeiro lugar, na ideia de que o homem deveria ser forte e realizador, sabendo impor-se aos demais.

Em segundo lugar, na convicção de que isto bastava para alguém ser plenamente homem. Esses heróis nunca praticavam um ato de virtude, nem diziam algo que revelasse cultura ou talento, pois apenas as qualidades físicas faziam deles figuras colossais, de pessoas que haviam realizado a sua condição humana. E quem não tivesse os atributos próprios ao cowboy, seria desprovido de qualquer valor.

Em terceiro lugar, na afirmação de que a agilidade do corpo e todos os instintos de observação e de movimento se superaguçavam na tensão nervosa, elevando o lutador ao estado de super-homem.

Ora, para mim, a verdadeira intrepidez é exatamente o contrário: a capacidade estável e contínua de enfrentar todos os riscos a qualquer momento, no pleno domínio do homem sobre si mesmo. O cowboy, porém, lutava apenas quando conseguia produzir em si uma tensão; ora, como ninguém é dono de todas as suas reações nervosas, nem pode provocar em si as superexcitações necessárias sempre que o deseje, essa “intrepidez” seria bissexta e, em algumas batalhas, ele estaria impossibilitado de lutar… Essa era uma das mentiras do mito do heroísmo do cowboy.

Além do mais, se é real que a excitação estimula alguns instintos, também é verdade que ela turva outros, tornando o homem desequilibrado, pois, na natureza, toda hipertrofia se faz à custa de alguma atrofia em sentido oposto. Em consequência, a perfeição do combatente não pode estar no auge do nervosismo, mas na perfeição do equilíbrio. E a conduta heroica ante o risco não consiste num paroxismo de excitação, mas numa plenitude de calma. Logo, o cowboy é um lutador insuficiente.

Por outro lado, não se pode afirmar que ele seja propriamente corajoso. Trata-se de uma pessoa de vitalidade transbordante e sensibilidade à flor da pele, que dá vazão às desordens de sua alma e não tem a coragem nem a energia de domar e frear o seu próprio temperamento.

Portanto, ele é um homem mole, por mais que pareça um herói.

Intervalos entre os filmes

Após o momento do grande suspense, no fim de um filme, acendiam-se as luzes e havia quinze ou vinte minutos de intervalo, antes da segunda parte da matinê.

Um ou outro menino ia cumprimentar as senhoras conhecidas, nas frisas e camarotes, enquanto mocinhas e rapazes trocavam de longe pequenos sinais. Entravam os grooms, pequenos vendedores vestidos de vermelho e usando bonezinhos, que gritavam:

– Bala, bombom, chocolate! Bala, bombom, chocolate!

Entre esses doces, os de hortelã-pimenta eram especialmente apreciados. Os rapazes, fervendo de vontade de gozar a vida, se enchiam daquelas guloseimas e depois iam beber alguma coisa no bar, para se refrescar, pois todos, menos eu, estavam transpirando de torcida. Ali se travavam conversas, em meio a gargalhadas e piadas.

Alguns dos mais velhos iam fumar num grande hall, espécie de fumoir12 que havia nos cinemas, pois era reputado um absurdo fazê-lo num local onde houvesse moças. Eu pensava: “Daqui a alguns anos, elas também estarão fumando!”

Aquele ambiente de superficialidade levava as pessoas a esquecerem a tensão do último filme. Então, a orquestra começava a executar alguma peça musical jocosa. Lembro-me, por exemplo, de uma cançãozinha festiva e saltitante, que passava por engraçada e se cantava no Cine República durante uma campanha eleitoral, na qual dois candidatos disputavam a presidência da República: Nilo Peçanha, originário de Campos, e Arthur Bernardes, político de Minas.

Este último, homem mais sério do que o seu rival, era detestado na cidade de São Paulo, mas muito estimado pelos fazendeiros do interior. Então, essa música servia como elemento de propaganda e, para afirmar que a candidatura do mineiro não teria sucesso, a letra identificava os interesses de Arthur Bernardes com o queijo típico de Minas Gerais, dizendo:

“O queijo de Minas está bichado, seu Zé!

Não sei por que é! Não sei por que é!”

E depois continuava, num tom de dança, imitando o som produzido pelo gado, o qual é abundante nesse Estado:

“Ai, seu Mé! Ai, Mé-Mé!

Lá no Palácio das Águias,

Não hás de pôr o pé!”

Artur Bernardes, candidato à Presidência do Brasil

Nilo Peçanha candidato à Presidência do Brasil

O Palácio das Águias era o Catete, residência dos Presidentes da República, na cidade do Rio de Janeiro, em cuja fachada havia umas figuras de águias, as quais me pareciam muito feias e semelhantes a urubus… Essa canção contra o Arthur Bernardes era bastante ordinária, mas o cinema inteiro vibrava de entusiasmo e a criançada assobiava aquela melodia, numa grande desordem. A galhofa continuava longamente, até o próximo filme, enquanto os rapazes voltavam do bar e do fumoir.

Nas primeiras ocasiões em que presenciei aquelas manifestações, não vi nelas nenhum mal especial e pareceu-me que poderia acompanhá-las, uma vez que não comportavam imoralidade alguma. Entretanto, em certo momento percebi que, se assim fizesse, deterioraria a minha personalidade e passaria a ser um adepto do que mais tarde eu chamaria

Palácio do Catete, residência dos Presidentes da República, no Rio de Janeiro

de Revolução, pois teria renunciado à mentalidade que eu já começara a defender. Em consequência, tinha de fechar as portas de minha alma para essa alegria e, portanto, estando no meio dos outros, não podia ter a mesma satisfação que sentia outrora, uma vez que todos eles estavam baldeados para a mentalidade de Hollywood.

A partir de então, eu não ria quando começavam a brincadeira e as gargalhadas no intervalo. No momento em que acendiam as luzes, eu fazia uma expressão amável e passeava no meio dos outros meninos, mas tinha alívio quando chegava novamente a hora de permanecer sentado e refletir. A matinê se tornou para mim um tormento.

A Imperatriz Teodora e “O Guarani”

Lembro-me de ter assistido a um filme chamado “Theodora”13, grande sucesso da época, por ocasião da inauguração de certo cinema de luxo.

Uma cena do filme “Theodora”, ao qual Plinio assistiu

Era a história da Imperatriz Teodora, esposa de Justiniano14, o famoso e poderosíssimo monarca do Império Romano do Oriente, que fez a codificação do Direito Romano. Então, em determinado momento mostrava-se a entrada de ambos no estádio de Constantinopla, para assistirem a espetáculos de feras e outras diversões que agradavam muito aos bizantinos.

O imperador estava todo engalanado com a indumentária de um soberano oriental, semelhante a um ícone vivo e tendo a seu lado a imperatriz. Os dois apareciam coroados, descendo umas escadarias numa liteira trabalhosamente carregada. A cena era representada com toda a ingenuidade e o ridículo involuntário das fitas de cinema em geral, mas causou uma grande impressão na assistência.

O Compositor brasileiro Carlos Gomes, autor da ópera “O Guarani”

Ao mesmo tempo, a orquestra sonorizava o acontecimento, executando com toda a força a Ouverture de “O Guarani”, de Carlos Gomes15. Era uma obra brasileira, a qual exprime algo de heroísmo e grandeza, mas enquanto vividos por uma pessoa de feitio sentimental. Aquela orquestrinha de cinema não tinha muita qualidade, mas, por coincidência, o maestro sabia interpretar a peça de maneira a sensibilizar o público.

Observei as pessoas em torno de mim e notei que estavam impactadas, numa grande sensação por verem Teodora e Justiniano descendo as escadarias ao som de “O Guarani”. Pensei: “Pelo menos, estão sérios durante alguns minutos”.

Aquela música, com a cena correspondente, nunca mais me saiu da memória.

A inteligência fora de moda

Os astros cinematográficos, que depois entraram na “mitologia” hollywoodiana, adotavam nomes de sonoridade um tanto europeia, mas eram em geral norte-americanos. Exigia-se deles boa apresentação pessoal e um tipo de beleza específica, a qual obtinha sucesso nos Estados Unidos e depois no resto do mundo, passando a ser considerada como a única autêntica.

Porém, uma vez que não falavam – pois o cinema era mudo – não havia ocasião de mostrarem muita inteligência e, então, os personagens representados nos filmes manifestavam uma estultice peregrina.

Theda Bara e Pola Negri, famosas atrizes de Hollywood dos anos 20, ainda representavam um resto de influência européia

Pola Negri

As grandes atrizes de Hollywood mostravam ares e jeitos muito afetivos, mas, como não tinham o que dizer, davam a impressão de ineptas langorosas. Entretanto, quando atuavam em situações de perigo e de angústia, exerciam uma verdadeira fascinação, parecendo penetrar no interior das pessoas do público. Ao terminar a cena, elas haviam deixado incontáveis almas contaminadas pelo estado de espírito de Hollywood. E todo menino frequentador do cinema imaginava que, quando se casasse, a sua esposa seria a reprodução exata de uma daquelas atrizes.

Algumas, como Theda Bara e Pola Negri, tinham restos de influência europeia: volumosas, com penteados ridiculamente dramáticos, representavam a mulher romântica de outrora, fulminada pela desgraça da vida, a quem aconteciam as tragédias mais terríveis. Elas agradavam certas fibras tradicionais que os expectadores ainda possuíam. Outras, porém, como Mary Pickford, já traziam o imaginado modelo da moça norte-americana daquele tempo: alegre, bobinha e de pouca inteligência. Naturalmente, essas eram mais populares e aplaudidas, pois lisonjeavam as tendências modernas e correspondiam a uma espécie de maravilhoso feminino, na fantasia das pessoas vulgares.

Um dos célebres heróis de cinema, que impressionava muito o público, foi o Rodolfo Valentino, filho de imigrantes italianos. Havia, por exemplo, uma fita norte-americana de nome francês: “Monsieur Beaucaire”, de cujo enredo não me lembro, mas na qual esse ator representava o papel de Príncipe de Conti. Considerado o galã perfeito, morreu aos trinta e um anos, depois de ter recebido todas as glórias cosméticas da civilização cinematográfica.

No Brasil daquele tempo, todos os jovens começaram a vestir-se, pentear-se e gesticular no estilo do Valentino, pelo desejo de assumir aquele tipo humano. No fundo, um trabalho tendencial havia criado em milhões de pessoas o desejo de ser como ele.

Assim, a cultura e os bens do espírito foram desterrados da moda, e os bens do corpo passaram a brilhar na primeira ordem do dia. Com isso, a inteligência se tornou démodée16 e deixou de ser um fator de sucesso social. Era o advento da inépcia, oposta à civilização europeia.

Um retrato de Hindenburg

O Marechal Hindenburg, cuja fisionomia representava o oposto dos atores de Hollywood

A Fräulein Mathilde possuía em seu quarto de dormir um quadro representando um personagem, o qual me parecia o oposto dos artistas de cinema: Hindenburg17.

Era um retrato feito depois da guerra, num período em que ele ainda estava com as emoções bélicas muito vivas.

Embora não tivesse sido vitorioso, ele se apresentava com fisionomia de vencedor. Um tanto grisalho, estável, tranquilo, afável e dando a impressão de alguém que atingira o que desejava e não tinha intenções de mudar em nada. Um varão que alcançara certo tipo de felicidade, correspondente a aspirações muito elevadas da alma humana: uma glória proporcionada à sua própria capacidade. Ele obtivera o que podia desejar e, nesta adequação entre o desejo e a realização, notava-se a placidez da boa apetência satisfeita.

Rodolfo Valentino, o ator de Hollywood que serviu de modelo para toda uma geração

Não era, portanto, uma alegria cinematográfica, mas o bem-estar de um grande homem, que obtivera um excelente sucesso. Ele repousava sobre a própria glória, sem se deixar inebriar por ela nem pelo repouso.

Eu olhava aquela fisionomia e dizia com os meus botões: “Esse homem não possui nada do que o cinema apregoa como sendo a felicidade, mas eu me sentiria melhor e mais feliz na situação dele do que na pele do Rodolfo Valentino e outros atores ‘mitológicos’ de Hollywood. Um dia, terei de explicar isso para mim mesmo, mas também para mostrar aos outros o quanto estão transviados”.

Uma exceção: Adolphe Menjou

Porém, entre os artistas de Hollywood havia um que me causava certo interesse, pelo seu talento.

Quem me chamou a atenção para ele foi o Reizinho. Quando íamos juntos ao cinema e aparecia esse ator, meu primo ria muito e me olhava. Um dia, eu disse baixinho para ele:

Adolphe Menjou: o ator de cinema que representava a nobreza européia decadente.

– O que acontece?

– Olhe esse ator.

– O que tem?

– Eu gosto dele.

Surpreendi-me e perguntei o que lhe agradava tanto no personagem. Ele respondeu:

– É ver como ele representa bem o papel de homem podre.

Não entendi logo o sentido do que ele dizia, pois não estava bem atento ao desenrolar daquele filme. Até que, em certo momento, ele insistiu:

– Por que você não está rindo?

– Porque essa história não tem graça.

– Você não entende! Esse homem representa um nobre francês decadente.

Quando ele disse isso, abriu-se em minha alma uma flor de simpatia. “Um nobre francês decadente…”; a própria palavra “decadente”, aliada ao “francês”, tomou em meu espírito um gosto de camembert18… Era um ator chamado Adolphe Menjou.

Certa vez, folheando uma revista, encontrei a biografia dele, muito resumida, escrita por ele mesmo. Tinha origem francesa, apesar de não ter nascido na França, mas era um qualquer, trabalhando no comércio, quando foi contratado por uma empresa de cinema para exercer um papel secundário em determinado filme. O diretor da firma, muito esperto, observou-o e disse:

– Você serve também para outra função: representar o aristocrata francês decadente. Se quiser, poderá ganhar uma fortuna, desempenhando esse papel.

Ele nunca imaginara que pudesse ter essa aptidão. Ficou muito surpreso, mas aceitou o papel e obteve um êxito extraordinário, que ele próprio não sabia explicar. De fato, percebi que a fisionomia dele tinha algo de aristocrático, no sentido caricato da palavra, e mostrava bem a figura do conde da Belle Époque, decadente e raffiné19.

Ódio à nobreza e confrontação entre dois mundos

Uma das metas do cinema de Hollywood era provar aos olhos do continente americano que a Europa, com todas as suas tradições, era um continente velho e decadente, em comparação com os Estados Unidos. Portanto, os filmes faziam um contínuo debique das personalidades da nobreza europeia e dos padrões nobiliárquicos e sacrais, anteriores à preconização do estilo norte-americano.

O ator Adolphe Menjou com uma de suas expressões características.

Quando o europeu aparecia na tela, era quase sempre na figura do personagem decadente e afrancesado, no pior sentido da palavra: fútil, frívolo, muito acurado e quintessenciado em algumas matérias sem importância e, por isso, desprezando as pessoas de modo agressivo, pontudo e antipático.

Adolphe Menjou representava o nobre moleirão e vagabundo, que não trabalhava, pois não sabia fazê-lo; homem sem valor nem capacidade de realização, desprovido de energia e sem lutar pela vida; medroso, bilontra20, comodamente deitado em seu próprio sossego.

Ele tinha uma fisionomia de latino, primorosamente bem cuidada, mas amarelada e não muito saudável. Cabelos pretos – bem penteados e ondeados, como expressão da sua moleza e do seu temperamento –, sobrancelhas finíssimas, olhos também pretos, com uma expressão velhaca, sofisticada, inteligente e reluzindo de sutilezas, que se “cravavam” nas pessoas e iluminavam o ambiente em todos os sentidos. Usava um bigode com pontas compridas, que ele retorcia quando fazia planos, raciocinava e duvidava. Os lábios dele tinham certos sorrisinhos característicos e algumas contrações cínicas.

Apresentava-se muito bem vestido, na moda anterior à Primeira Guerra: colete cinza com botões ornamentais e polainas. Via-se tratar-se de uma roupa caríssima, mas, olhando bem, notava-se que já estava muito gasta e até lustrosa de tanto uso… As suas camisas tinham os punhos gastos; os sapatos eram de excelente qualidade, mas já começavam a “sorrir”, ou seja, as solas já se abriam, o que ele tentava ocultar, mas as câmeras focalizavam de modo especial…

O papel dele era o de quinquagenário ou sexagenário pobre, mas bem educado e conservando maneiras ultrafinas e ares completamente fora de moda. Desta forma, ele ainda gozava a vida, pois a sua condição de nobre lhe abria o caminho dos salões burgueses mais ricos de Paris. Um decadente de alma pútrida, de uma faceirice imbecil, completamente cínico, venal e falso, pelintra e malandro, desprezível e nojento, com repugnante ausência de caráter, mas com uma habilidade mefistofélica e procurando uma esposa que tivesse muito dinheiro. Assim era o personagem representado por Adolphe Menjou.

Ele aparecia, por exemplo, junto a um buffet, comendo uma galantine, um canapé de caviar e outros petiscos muito finos, com fome de grand seigneur21.

A certa distância dele, entrava um rapaz norte-americano, inteiramente diferente do tipo latino, louro, estouvado e dando risada. Era uma espécie de cowboy, personificando a força, o futuro, a Revolução Industrial22, a mecânica, a capacidade, a alegria saudável de viver e uma espécie de lealdade não muito definida. Tratava-se de um espírito simples, sem nada de extraordinário, a não ser a capacidade de fazer dinheiro.

Todas as pessoas do cinema, olhando a cena, não faziam propriamente o confronto entre um ator e o outro, mas comparavam dois mundos, perguntando a si mesmas qual tipo humano iriam seguir: deveriam imitar as velhas regras de cortesia do tempo dos pais e avós deles, ou, pelo contrário, entrariam no universo novo da máquina, dos negócios e da Bolsa de valores?

Naturalmente, o desenlace da cena era sempre contra o mundo da tradição e a favor da Revolução: o jovem alegre e bem sucedido derrotava o nobre europeu, o qual possuía muitas superioridades, mas não tinha dinheiro. O Menjou se via isolado, com as iguarias que poucos comiam e os adornos que ninguém admirava, pois os charmes dele não interessavam mais.

Toda a assistência do cinema vibrava de ódio à nobreza, considerando-a como geradora de podridão, por causa daquela figura. Eram frequentes as vaias, não propriamente contra ele – reconhecido como grande artista – mas contra aquilo que representava. Embora fosse um ator superior, extraordinário e genial, quiçá terá sido o mais revolucionário de todos, pelas reações que despertava.

Eu assistia àquelas cenas, junto ao Reizinho, compreendendo o valor do ator, mas negando minha adesão à conclusão do assunto, com um menosprezo total e absoluto. Entendia que Hollywood sempre apresentava os nobres fazendo papéis antipáticos, e os plebeus representando bonitas atitudes; os homens cultos em situações desprezíveis e os incultos em posições prestigiosas. Era uma verdadeira revolução, dando a entender que toda superioridade tornava as pessoas maldosas, enquanto a inferioridade as fazia necessariamente boas. Portanto, o mundo só encontraria a justiça se derrubasse umas e colocasse as outras em cima.

Entretanto, na São Paulo daquele tempo, a admiração da riqueza norte-americana era imposta de um modo tirânico, com o seu corre-corre, suas modas, suas danças e extravagâncias. Era uma grande incoerência.

Um dragão devorador de almas

Em certo sentido, os filmes de Hollywood constituíram uma obra-prima de inteligência. Eu “ingeri” uma quantidade sem conta de fitas norte-americanas, prestando muita atenção nos seus aspectos tendenciais, e considero que os produtores cinematográficos eram psicólogos exímios!

O cinema era portador de tudo aquilo que se chamava modernidade. A eficácia da sua influência vinha do fato de ele apresentar personagens comuns, em cenas próximas da realidade, mas oferecendo continuamente ao público o prazer de lançar-se na novidade, abandonando o velho e o bolorento. Parecia delicioso pertencer à nova onda, a qual vinha cheia de fruições, enquanto era ascético fazer parte do mundo antigo da tradição europeia, carregado de belezas, mas suranné23.

Eu assistia àqueles filmes na meia escuridão do cinema, com as pernas cruzadas, fervendo de indignação, pois percebia tratar-se de uma destruição da civilização dos antigos tempos, hierárquica, sacral, séria e compassada, e o advento de uma verdadeira contracivilização. O cinema demolia meticulosamente todos os vestígios da polidez europeia, propagando a extravagância, a irreverência dos filhos em relação aos pais, o modo aturdido de agir, de correr, de pular e de falar, numa contínua erosão da polidez, da compostura, da cortesia, da douceur de vivre24, das desigualdades e da hierarquia.

Hollywood era um dragão devorador de almas, igualitário e vulgarizante, que rebaixava enormemente a dignidade do espírito humano; era o vento glacial que soprava sobre as cinzas ainda quentes da Civilização Cristã, para dispersá-las.

Eu analisava tudo aquilo e pensava: “Eu abomino isso! Esta fita de cinema que estão passando aqui é semelhante a outras que são apresentadas, em inúmeros países, para os meninos da minha idade. E todos eles têm a mesma reação que esse público em volta de mim. Ou seja, o cinema está tomando conta do mundo e fazendo dele algo que eu não quero! Hollywood é grande, enorme e poderoso, mas ele cairá, porque está levantado contra Deus. Ai dele, no dia em que cair!”

Moral hollywoodiana: a deformação das virtudes

Através do cinema se deformavam também as impressões e as ideias a respeito das regras morais.

Alguns diretores de filmes norte-americanos dos anos 20, durante as gravações

O edifício grandioso das virtudes católicas ainda era admitido unanimemente na sociedade, se bem que, em muitos casos, de um ponto de vista laico e sem consideração ao aspecto religioso. Porém, não tardei a perceber que o cinema, embora glorificando algumas virtudes sem medida, sabotava ou apedrejava outras. Hollywood oferecia espantosas deformações da Moral.

O edifício grandioso das virtudes católicas ainda era admitido unanimemente na sociedade, se bem que, em muitos casos, de um ponto de vista laico e sem consideração ao aspecto religioso. Porém, não tardei a perceber que o cinema, embora glorificando algumas virtudes sem medida, sabotava ou apedrejava outras. Hollywood oferecia espantosas deformações da Moral.

Diretores de empresas cinematográficas dos Estados |Unidos, na década de 20

“Os filmes de Hollywood constituíram uma obra-prima de inteligência e os produtores cinematográficos eram psicólogos exímios”

A bondade era exaltada, por exemplo, enquanto assistência às pessoas que sofriam, mas também era insinuado, como corolário, que toda ajuda para fazer cessar o sofrimento era um ato de bondade, mesmo entrando em contato com pessoas que pudessem ocasionar algum prejuízo moral. Então, a compaixão com os sofredores era utilizada como pretexto para iniciar uma degringolada a caminho do mal. A bondade era interpretada de maneira a justificar uma série de atitudes que constituíam a caricatura e a deformação do sentimento religioso, e sobretudo uma visão unilateral da misericórdia, da doçura, da suavidade e do perdão, com exclusão da repreensão, da admoestação e do castigo, pois estes fazem sofrer.

Eu percebia que, no fundo, era afirmado o seguinte: “Todo sofrimento é um mal, e eliminá-lo é sempre um bem. Portanto, a virtude é uma batalha contínua contra qualquer espécie de padecimento. Devemos sorrir para todo o mundo, tendo indulgência para todos os pecados, afabilidade para todos os erros, contemporização e conivência com todas as abominações, pois, se quisermos manifestar inconformidade com alguma infâmia, faremos alguém sofrer”.

E pensava com os meus botões: “Então, a regra da vida é não fazer sofrer, ou é enfrentar o sofrimento? Para mim, toda regra imposta por Deus é um bem e toda violação dela é um mal. A virtude é a observância da Lei de Deus, custe o que custar, na alegria da alma ou na dificuldade e na luta! Conclusão: essa ideia, de que o bem consiste em evitar o sofrimento não tem o apoio da Moral Católica. Isso não!”

Também percebi que essas atitudes não eram senão um modo fácil de viver, sem fazer inimigos e vendendo os princípios morais em favor do comodismo. E disse a mim mesmo: “Se é verdade que não desejo a dureza de cimento do homem moderno, também não aceito o caráter mole e desavergonhado desse tipo de gente ‘boa’. Não quero essa falsa bondade, feita de embuste e mentira!”

Então, comecei a prestar atenção na psicologia das pessoas que tinham essa mentalidade e entendi que elas possuíam todo um sistema filosófico, o qual poderia ser expresso assim: “Ninguém peca por maldade. Aqueles que agem mal são arrastados sem culpa por forças internas, pelas quais não têm responsabilidade. Assim, o pior dos bandidos é apenas um coitado que deve ser bem tratado”.

Eu tinha vontade de subir ao palco e dar uma explicação sobre essas deformações, mas ninguém quereria ouvir a conferência de um pirralho de onze ou doze anos. Então, cruzava as pernas e pensava: “Um dia virá…! Há toda uma parte da verdade que é deturpada e falsificada nesses filmes de hipocrisia…”

Tudo o que de Hollywood emanava era o oposto do que eu admirava, de maneira que me sentia o “anti-Hollywood” por excelência. Para mim, o cinema era uma fábrica de ignomínia e, apesar de não atacar diretamente a Religião, promovia o caos, a desordem e a extravagância. Era a barca da perdição em que o mundo ocidental embarcava, abandonando os restos da tradição.

Essas eram as meditações de um menino diante da tela do cinema, iluminado por certa tradição doméstica, mas sobretudo pela doutrina e pelo exemplo da Igreja Católica.

Quando acabava a matinê de domingo, ao cair da tarde, as pessoas se cumprimentavam na saída do cinema e comentavam os filmes. Eu olhava alguns dos meus colegas e percebia que, cessada a torcida, começavam para eles a frustração e o abatimento, na perspectiva do dia seguinte, do colégio e dos deveres. O fim de um domingo era sempre uma espécie de crepúsculo triste e inglório.

Eu ia fazer uma tournée25 pelas confeitarias, antes de jantar, para me refazer um pouquinho, com alguém da família ou com a Fräulein Mathilde.

1 Marchetaria: arte de ornamentar as superfícies planas de móveis, pisos ou tetos através da aplicação de materiais diversos, tendo como principal suporte a madeira.

2 Na sua obra “Revolução e Contra-Revolução”, Dr. Plinio explica a importância da ação tendencial no avanço do processo revolucionário. Esta ação, a qual tem origem nas tendências desordenadas, influencia os ímpetos, anelos e desejos mais internos do homem – muitas vezes de modo inadvertido – modificando mentalidades, modos de ser, expressões artísticas e costumes (Cfr. Corrêa de Oliveira, Plinio. Revolução e Contra-Revolução. São Paulo: Editora Retornarei, 2002, p. 40-41).

3 Roscoe Conckling Arbuckle, ator conhecido no Brasil como “Chico Boia”, por sua obesidade.

4 Final feliz.

5 “Homens feitos por esforço próprio”.

6 Adido, agregado.

7 “Tempo é dinheiro”.

8 “Com a qual ou sem a qual, o mundo vai tal e qual”.

9 Desbragada.

10 Antiga penitenciária de São Paulo, fundada em 1920.

11 Antigo asilo de doentes mentais, fundado em 1898 pelo Dr. Franco da Rocha, nos arredores de São Paulo.

12 Sala de fumantes.

13 Filme italiano produzido em 1921 e comprado pela empresa norte-americana Goldwyn.

14 Justiniano reinou no Império do Oriente de 527 a 565.

15 A ópera “O Guarani”, obra do compositor brasileiro Carlos Gomes, foi apresentada pela primeira vez no dia 19 de março de 1870.

16 Fora de moda.

17 Marechal Paul von Hindenburg, comandante dos exércitos da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial.

18 Queijo francês de ótima qualidade, coberto por uma fina crosta de bolor.

19 Requintado, distinto.

20 Ladino, velhaco.

21 Senhor aristocrático.

22 Denomina-se Revolução Industrial o conjunto dos progressos tecnológicos da industrialização, desde o século XVIII até nossos dias.

23 Ultrapassado.

24 Doçura de viver.

25 Giro, passeio.

Deixe uma resposta