Percursos de bonde

Sendo aluno semi-interno no Colégio São Luís, grande parte da minha vida já não se passava em casa, mas no colégio.

Logo de manhã, antes de sair, eu ia me despedir de mamãe, que ainda dormia. Essa era uma das ocasiões em que eu mais podia notar a paz que reinava na alma dela. Eu a olhava, tinha a impressão de que o sono dela era profundo, reparador e restaurador, e pensava: “Como deve ser agradável dormir assim!” Aliás, ela sempre dizia que o sono era um enorme benefício que Deus concede aos homens, pois suspendia temporariamente as infelicidades que pesavam sobre a vida deles. Reflexão de uma alma sofredora e nada torcedora, que sabia dormir na paz.

Com intimidade de filho, eu não fazia muita cerimônia e lhe dizia:

– Meu bem, bom dia!

Ela acordava, em seguida, e o seu primeiro olhar já era atento às coisas que a rodeavam. A passagem do estado de sono para o despertar era tão serena!

Mamãe me cumprimentava, tomava o café da manhã e depois dormia mais um pouco.

O itinerário para o colégio

Todos os dias eu ia sozinho para o colégio.

Podia seguir dois caminhos. Um era mais curto, mas obrigava-me a andar alguns quarteirões, a partir de minha casa, na esquina da Alameda Barão de Limeira com a Alameda Glete, até a Rua das Palmeiras, onde tomava o bonde “Angélica”, o qual subia a avenida do mesmo nome e me deixava junto ao Colégio São Luís.

O outro era mais longo. Era preciso tomar um bonde que me levava da Barão de Limeira até a Rua Xavier de Toledo, em frente ao Teatro Municipal. Lá eu apanhava um outro bonde que subia toda a Rua da Consolação, ia até a Avenida Paulista e também parava em frente ao colégio.

Eu preferia o segundo, mesmo tendo de sair de casa um pouco mais cedo, pois ele me dispensava de andar, o que eu apreciava muito. Então, em vez de percorrer quatro quarteirões a pé, eu preferia um trajeto de vinte quarteirões, sentado no banco de um bonde.

Naquele tempo, muitos meninos circulavam de bicicleta, mas eu não era amigo de estar pedalando, o que me parecia quase o mesmo que caminhar, em matéria de esforço.

Mamãe, que me compreendia muito bem e sabia o que podia exigir de mim, fechava os olhos sobre essa forma de preguiça e, sem aprová-la, fingia não percebê-la, mas, por outro lado, obrigava-me a estudar muito e inclusive a fazer ginástica.

Entretanto, de vez em quando, eu tinha horas de muita vivacidade e sentia, no mais fundo de meu ser, uma vontade de me mover, de ver lugares diferentes, de me esforçar e de acionar a minha musculatura. Quando isso acontecia, eu me comprazia especialmente e, então, ia a pé de minha casa até o Colégio São Luís, subindo a Avenida Angélica, o que me parecia uma grande ascensão…

Mas essas ocasiões eram raras. Eu não era um grande andarilho e nunca fui sportsman1.

Esperando o bonde

Lembro-me de mim mesmo, às oito horas da manhã, esperando o bonde na esquina, em pé, com a minha pasta de livros debaixo do braço ou às costas.

A Alameda Barão de Limeira estava tranquila, cheia de neblina e quase deserta. De vez em quando, passavam pessoas muito sossegadas, vinha algum automóvel ou se aproximava o rebanho das cabrinhas, levadas por um homem que vendia o leite para as crianças o tomarem na cama, com canela ou conhaque. Às vezes eu via também um carro, puxado por enormes cavalos e guiado por um tal Filipo Nicodemo, o vendedor de carne.

Eu esperava cinco ou dez minutos e, de repente, ouvia-se, à distância de vários quarteirões, o ruído da ferragem do bonde elétrico que se aproximava. Ele já estava no fundo da Alameda Barão de Limeira, perto da Chácara do Carvalho, mas ainda não era visível por causa da neblina.

Depois, eu via ao longe um pontinho preto que ia emergindo da névoa. Em certo momento, o bonde rasgava a bruma, aparecia inteiro e vinha chegando, com um barulho que aumentava e fazia as vidraças das casas estremecerem um pouco.

Então, começavam a se estabelecer os contrastes em minha alma e eu pensava: “Esse bonde, saindo da neblina, parece um efeito saindo de dentro de sua causa”.

Eu sabia bem que, de nenhum modo, a neblina era a causa do bonde, mas tinha a impressão de que os efeitos eram gerados pelas causas desse modo, longamente, por rumores e, em certo momento, eles irrompiam, apresentavam-se, entravam na História e prosseguiam o seu curso.

E refletia sobre o pulchrum2 da causalidade: “Como é bonito ser causa!”

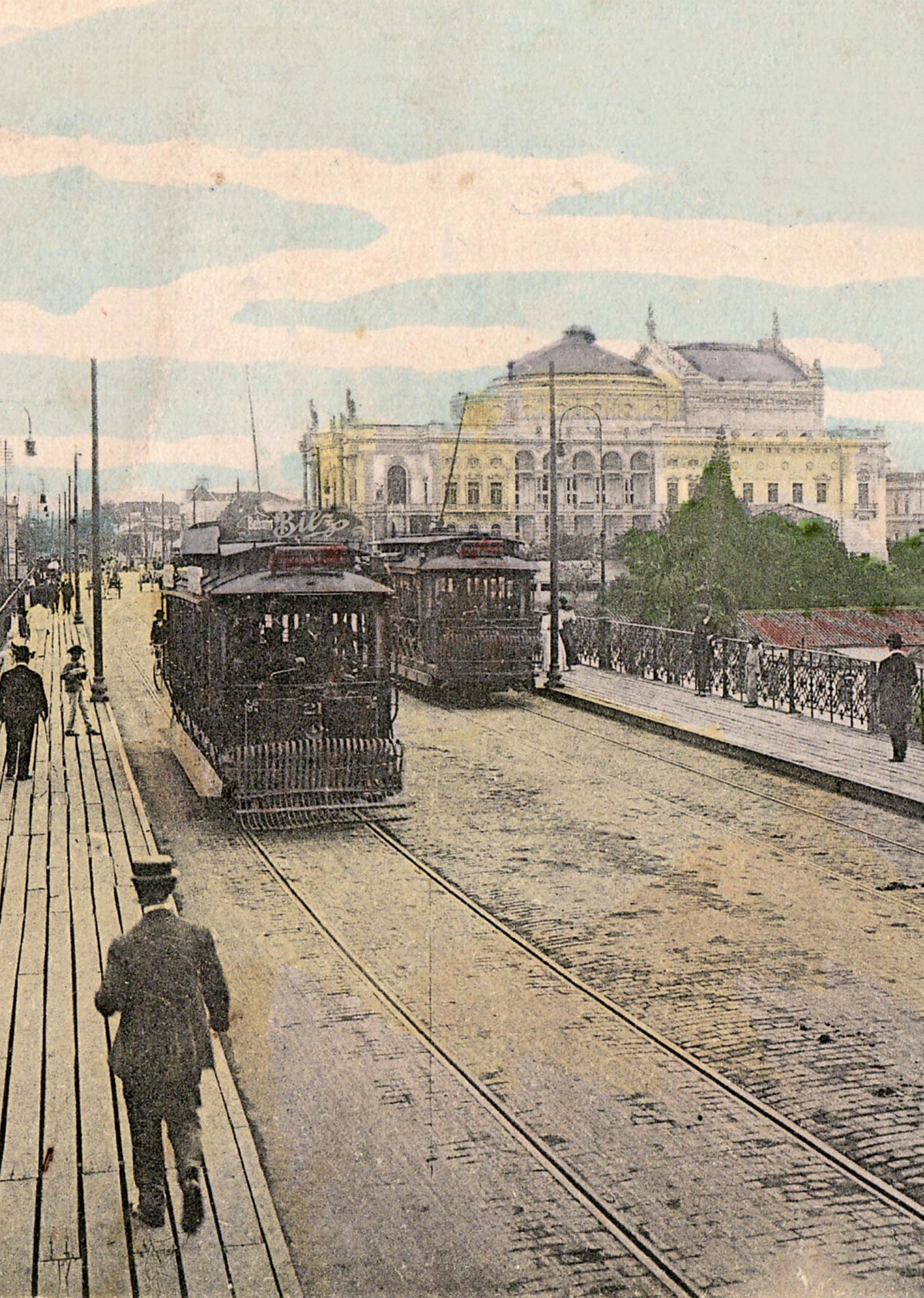

Um dos bondes que Plinio costumava tomar para ir ao colégio: “Barra Funda 13 via Palmeiras”

Bonde fechado do tipo “camarão”, em São Paulo

Velocidade excessiva e irritante

Fazia parar o bonde, subia nele com muita calma, logo encontrava gente amável que me dava lugar, e sentava-me. Tanto quanto possível, me acomodava num dos cantos, bem no fundo, longe do vai e vem dos que entravam e saíam.

Eu era um adversário categórico do bonde, pois o achava sujo, feio e barulhento. Ele já representava qualquer coisa de tragicamente precipitado, para os moldes daquele tempo. Dava-me a impressão de um imenso mosquito de ferro, cortando o silêncio da rua com a sua barulheira e chacoalhando a tranquilidade das casas com o seu corre-corre, a meu ver excessivo e irritante. Era o símbolo da eletricidade e da mecânica, com a brutalidade que me parecia própria às coisas feitas de ferro; uma das grandes garras da Revolução, remexendo, convulsionando e dilacerando uma sociedade que ainda tinha algo de sadio.

E os bondes de estribo eram ainda mais antipáticos e descompostos que os fechados, os quais, por serem vermelhos, a verve popular chamava de “camarão”.

Eu notava uma reação diferente da minha, nas pessoas em torno de mim. E não apenas nos meninos da minha idade, porém ainda mais nos adultos, os quais tinham uma verdadeira ebriedade com aquela velocidade que me repugnava, a tal ponto que os membros das famílias mais ricas de São Paulo tomavam o bonde com muita frequência, encantados e considerando-o uma maravilha.

Pensava com os meus botões: “Isto produz sobre mim uma sensação, contra a qual preciso reagir! Vejo que estas pessoas vão sendo deformadas, por gostarem de uma barulheira e de uma velocidade que não são feitas para o homem”.

Uma recordação

Os bondes estavam cheios de anúncios.

Havia um, por exemplo, representando um homem moço, o qual arrancava uma venda da boca e exclamava: “Deixa-me gritar!”

Um outro era a propaganda de um remédio contra a bronquite, a qual constituía um pavor naquele tempo, por ser a porta aberta para a tuberculose e os distúrbios cardíacos: o “Rum Creosotado”. Tinha um versinho muito comum e sem graça, que, de tanto ler, eu cheguei a aprender de cor, sem querer. Dizia assim:

Um outro era a propaganda de um remédio contra a bronquite, a qual constituía um pavor naquele tempo, por ser a porta aberta para a tuberculose e os distúrbios cardíacos: o “Rum Creosotado”. Tinha um versinho muito comum e sem graça, que, de tanto ler, eu cheguei a aprender de cor, sem querer. Dizia assim:

“Veja, ilustre passageiro,

o belo tipo faceiro

que o senhor tem ao seu lado.

Mas, no entanto, acredite:

quase morreu de bronquite.

Salvou-o o Rum Creosotado!”3

Reflexões no bonde

Começava o percurso, o qual era bastante longo, levando de meia hora a quarenta e cinco minutos para chegar até o São Luís.

O bonde ia relativamente vazio e eu permanecia sozinho, ou sentado ao lado de um desconhecido. Em geral, os outros alunos do colégio faziam um trajeto diferente, e era raro encontrar algum colega no bonde, com o qual eu tivesse de conversar. Era a situação ideal.

Uma das razões pelas quais esse itinerário me agradava muito, era que ele me proporcionava um tempo livre de tranquilo isolamento, em que não tinha o que fazer, e então permanecia olhando as coisas, aproveitando para pensar à vontade, indefinidamente, sobre mil temas. Fui um grande meditador de bonde! Boa parte de minhas elucubrações, no meu tempo de menino, foram feitas nessas ocasiões.

Por exemplo, às vezes o clima estava frio e percebia em mim que, se quisesse, poderia manter um certo equilíbrio em meu corpo, pelo qual não me arrepiasse e, assim, vencesse o frio. Se não fizesse esse esforço, eu teria de me envolver em capotes, luvas e outros agasalhos, para resistir à temperatura. Então, lembro-me de refletir: “Será verdade isso que estou pensando? Ninguém é assim, pois nunca ouvi dizer que é possível escolher entre sentir ou não sentir o frio. Não estarei me iludindo a mim mesmo?”

E a experiência interna me fazia responder: “Não, não estou me iludindo! Vou vencer o frio! Mas… Não seria mais gostoso envolver-me todo?”

Então concluía: “É verdade, mas pergunto: como deve proceder o homem? Proteger-se contra aquilo que ele pode evitar, ou evitar aquilo que o obriga a procurar proteção? É preciso adotar o segundo alvitre! Vamos para a frente!”

Eu não me dava conta de que nessa decisão estava involucrado um princípio de vida espiritual, que poderia governar uma vida.

Assim, em quantas outras coisas eu pensava!

Analisando pessoas e casas

Em meio à neblina de São Paulo, eu ia vendo parte das ruas e das casas, aproveitando-me da altura do bonde para olhar o interior destas, e perguntando-me como era a vida das pessoas que nelas moravam.

Os solares mais antigos continuavam prestigiosamente dormindo e, antes das dez da manhã, não se poderia dizer que toda a cidade estivesse acordada.

Certas velhinhas abriam as portas de suas residências e começavam a limpar a entrada.

Nas ruas do bairro dos Campos Elíseos, onde eu morava, passava às vezes uma cavalgada, com pessoas esnobes vestidas com a indumentária que era usada na Avenida dos Champs-Elysées, em Paris: senhoras com trajes de equitação e montadas a la amazona, e homens com culotes, todos cavalgando pelas ruas semivazias, “brincando de Paris”…

Via-se também a casa de um italiano, o qual devia ter sido um homem de meia fortuna e, com o tempo, se tornara bem abastado. Ele havia construído uma sala destinada para se tomar o café de manhã, toda feita de vitrais coloridos e suspensa sobre umas colunas. Eu notava que dentro dela se formava uma espécie de câmara de luz, com as mais variadas cores, e que o café da manhã devia ter uma alegria especial por isso, favorecendo o bom apetite.

Sempre que eu passava por ali, agradava-me olhar aquilo e imaginar como seria bom se aquela casa fosse de papai e mamãe, para podermos tomar o café de manhã naquele ambiente. Não era pela vontade de comer bem, mas pela elevação de espírito que isso comportaria. E eu tinha vontade de comentar isso com algum menino do meu colégio:

– Olhe aquilo! Que agradável! Que bonito!

Mas percebia que essa opinião levantaria o ódio contra mim, seguido de uma caçoada:

– Você presta atenção nisso? Só uma menina se interessaria por tais coisas! Esse colorido é uma bobagem e não vale nada! Não pense nisso!

Eu me perguntava: “Então, vou pensar no quê?” E já sabia que as pessoas me responderiam:

– Não pense em nada! Ande por aí, vendo tudo sem refletir, recebendo as coisas como elas são, e vivendo! Pensar é elevar-se a uma esfera, a partir da qual se transcende para outras ainda mais altas, e isso não é bom.

Nos dias seguintes, surgiriam as brincadeiras:

– Como é? Você tomou o café hoje na casa do carcamano4? Já pediu a seu pai para construir um jardim de inverno na sua casa? Ha-ha-ha!

E continuaria daí para fora…

Contemplando o Teatro Municipal

O bonde passava pela Rua Líbero Badaró, entrava na Praça do Patriarca e depois atravessava o Viaduto do Chá.

Rua Líbero Badaró em 1920

Rua Direita no fim do século XIX. Em primeiro plano, a cabine do pedágio do Viaduto do Chá, da qual Da Lucília se lembrava.

Minha mãe me havia contado que, antigamente, o centro velho de São Paulo era de tal maneira separado da parte nova da cidade, ou seja, da Rua Barão de Itapetininga e adjacências, que existia um pedágio no Viaduto do Chá. Havia então dois funcionários em ambas as calçadas de cada cabeceira do viaduto e, quando alguém pagava o pedágio, um deles tocava uma corneta para fazer entender ao homem do outro lado que o pedágio estava pago, e assim deixasse o indivíduo entrar no centro velho ou no bairro novo, cujas construções mais audaciosas eram apenas simples sobrados.

Viaduto do Chá e teatro Municipal em 1018

O Teatro Municipal de São Paulo encantava o jovem Plinio, no seu trajeto para o colégio

O Teatro Municipal ocupava um grande papel naquele ambiente e chamava a atenção das pessoas que circulavam. Entre elas estava eu, que passava diante dele para tomar outro bonde na Rua Xavier de Toledo.

De longe, eu já via o Teatro e achava-o enorme, grandioso e lindíssimo! Ele me parecia ter certa gravidade de gala, comportando um ar aprazível e inclusive risonho e acolhedor, quase de mãe de família em dia de festa. Tinha ouvido comentar em casa, com muitos elogios, que ele era inspirado no “Opéra” de Paris, do qual eu conservava uma vaga recordação.

Hell de entrada do Teatro Municipal

As figuras mitológicas do Teatro Municipal não eram do gosto de Plinio

Aquelas paredes, dando a impressão de serem feitas com grandes pedras, memoravelmente importantes e resistindo às intempéries, deixavam-me encantado. Eu era entusiasta das portas, fechadas durante o dia, e inclusive das grades de ferro pintadas de preto, muito sérias, que vedavam o acesso ao lindo hall, onde estava a escadaria de mármore. Eu tinha ido várias vezes ao Teatro, conhecia-o bem por dentro e admirava o seu luxo.

Olhava sobretudo os bonitos vitrais do primeiro andar – próximos dos arcos da entrada, sob os quais passavam os automóveis – e tinha vontade de descer do bonde para analisá-los melhor. O Sol incidia neles de tal modo que se tornavam todos reluzentes. E eu, sempre muito entusiasmado pelas cores, considerava aquele jogo de luzes uma beleza: “Aquilo é verdadeiramente belo e bom! Assim devem ser as coisas! Sempre que eu passar por aqui, vou me encantar com esses vitrais!”

Confesso que, mais de uma vez, tinha a seguinte ideia, talvez pouco artística, mas cheia de admiração: “Se houvesse geleias com as cores desses vitrais, como eu as apreciaria…!”

Entretanto, observava também, embaixo do terraço, certas figuras esculpidas representando uns homenzarrões mitológicos, sustentando uma parte do Teatro, com fisionomias aborrecidas. E pensava: “Que coisa estúpida pôr ali as estátuas desses sentenciados, os quais parecem estar num inferno ao ar livre, carregando eternamente esse teatro na cabeça, com ar de quem está com torcicolo e não aguenta mais! Colocar essas bestas carrancudas e mal-encaradas na fachada de um edifício feito para o prazer! Com isso não concordo. Deveria haver ali figuras leves, elegantes, bonitas, ornamentais e aristocráticas, em vez desses cafajestes da mitologia! A nobreza é a beleza da vida!”

Havia nisso uma tendência de meu espírito para aceitar de bom grado as convenções, integrando-as como parte de minha mentalidade, mas não sem análise e atenção. E quando encontrava algo nelas que me desagradava, empurrava-o para longe.

Eu não comunicava a outros essas apreciações, pois elas não seriam toleradas. Censurar-me-iam, dizendo que eu faltara com o respeito em relação à mitologia e, sobretudo, não aceitariam a minha opinião sobre a necessidade de pôr figuras elegantes e aristocráticas num teatro destinado ao prazer.

Um “demônio” inteligente e um “anjo” objetável

Na Rua Xavier de Toledo existia uma loja de antiquário, a qual tinha na porta um demônio de madeira.

No percurso para o Colégio São Luís, um dos pontos de atenção de Plinio era a Capela de São Miguel, na rua Bráulio Gomes. Em detalhe, o nicho com a imagem de São Miguel Arcanjo

Este era apresentado sob a forma de um personagem italiano – talvez florentino – dos séculos XV ou XVI. Com uma bonita touca na cabeça, ornada de uma pluma, fazia uma reverência ultra-quintessenciada e oferecia às pessoas uma taça de cristal vermelho que trazia na mão. Eu sempre via aquela figura, pois estava muito próxima ao ponto onde os bondes paravam.

Parecia-me que o demônio era mostrado ali com o perfil psicológico e com muitos dos dons intelectuais que um anjo deveria possuir: sutileza, penetração, senso diplomático, capacidade e aptidão para conquistar ou dar uma rasteira… De maneira que, às vezes, quando passava de bonde por ali, pensava: “Isso me ajuda a desintoxicar-me da estupidez que o cinema quer bombear para dentro de mim!”

Hollywood era para mim o símbolo do primitivismo intelectual mais elementar, crasso e nauseante. Então, ao ver um demônio com ares finos e de boa categoria, acontecia-me de ter uma impressão agradável.

Pouco adiante, na Rua Bráulio Gomes, havia uma capelinha, com uma imagem de São Miguel posta num nicho da parede externa, o qual era protegido por um vidro.

Ele estava vestido com couraça e saiote, tendo na destra uma espadinha e na mão esquerda uma balança, com as conchinhas bem redondas. Era apresentado um tanto obeso e com a fisionomia moral do juiz, absolutamente impassível e indiferente diante da situação que ele teria de resolver. Também fazia um prodígio de equilíbrio, pois segurava a balança, calcava aos pés um dragão – espécie de grande minhoca! – sem demonstrar muita vontade de esmagá-lo, e mantinha a espada erguida.

Essa imagem não me satisfazia, pois dava uma impressão lamentável de ingenuidade e de ineficácia, e tinha a aparência de um bonequinho, em comparação com o demônio da Rua Xavier de Toledo.

Embora todo o mundo soubesse tratar-se de meras composições artísticas, essas duas figuras apresentavam o anjo e o demônio sob certos aspectos, dando a seguinte ideia: se eles deveriam ser vistos daquele modo, logo, possuíam algo daquilo que transparecia nas estátuas. Isso estabelecia um desequilíbrio e uma defasagem entre ambos, que, no fundo, dispunha as pessoas contra o anjo.

Admirando um raio de Sol

A certa altura da Rua da Consolação, havia uma velha casa, construída num estilo indefinido, com algo de chalé suíço e de certas construções camponesas da Europa do Norte. Era uma biboca mal conservada, onde deviam habitar pessoas que não sabiam mantê-la em ordem.

Rua da Consolação

Como acontece com esse tipo de construções, o andar térreo era mais espaçoso que o de cima, o qual era uma espécie de mansarda e parecia composto de dois ou três quartos apenas, com uma janela que dava para a rua e outras para os diversos lados do telhado. Eu tinha a impressão de que lá permanecia alguém, um tanto isolado e podendo entregar-se às suas elucubrações, e sentia certo pesar por não poder morar numa casa onde houvesse um quarto com uma mansarda assim, pois estas sempre me pareceram muito atraentes.

A vidraça da janela da frente não era muito limpa e, muitas vezes, na hora em que eu passava, o dono ou a dona da mansarda tinha deixado a janela aberta e sobre ela incidia um Sol esplêndido, com intensidade.

Por causa do ângulo dessa janela e da posição do Sol, o vidro pouco limpo fazia o papel de um espelho maravilhoso, de maneira que a luz batia nele, mas em vez de atravessá-lo, refletia-se. Os raios solares refulgiam magnificamente na janela, o que me agradava muito, pois me parecia um verdadeiro mar de esplendor. A meu ver, não havia nenhuma janela, em qualquer palácio real, tão bonita como aquela, nesse momento.

Eu tinha a ideia de que a pessoa que lá morava era visitada dentro de seu próprio quarto pela glória do Sol, e podia permanecer ali, contemplando a luz, isolada de todos e longe dos ruídos do mundo, revolucionários, ordinários e vulgares.

Sempre que passava por aquele local e olhava a mansarda, com o vidro aberto, eu me divertia, procurando descobrir em minha alma quantas coisas aquilo queria dizer: o Sol iluminando a janela, refletindo-se nela e produzindo um brilho especial. Nessas ocasiões, eu amava o Sol, por ser um reflexo de Deus.

Assim, analisando a realidade com verdadeiro espírito filosófico e, sobretudo, com Fé, eu percebia que todas as coisas refletiam algo de uma ordem superior.

O Instituto Clemente Ferreira

Existia na Rua da Consolação um prédio de certo tamanho, o qual me parecia grande naquele tempo e chamava a minha atenção: o Instituto Clemente Ferreira, para tratamento de tuberculosos.

Confesso uma fraqueza: durante toda a vida, sempre tive grande dificuldade com tudo o que possa significar falta de ar e problemas respiratórios. Eu pensava que a tuberculose era uma doença muito contagiosa e, por isso, enquanto o bonde passava em frente a esse estabelecimento, tinha um pânico tão superlativo, que continha a minha respiração para evitar que algum miasma de tuberculose entrasse no bonde e eu o inspirasse… Bobagem de menino!

Depois, voltava para a minha calma.

Por outro lado, o Instituto Clemente Ferreira me dava uma impressão de bom senso universal, e agradava-me pensar na luta natural e lógica da humanidade contra esse ser tenebroso que era a tuberculose.

Vinha-me a ideia de que a natureza tinha alguns aspectos hostis ao homem, mas este, na posse de seu equilíbrio e de sua sanidade mental, mobilizara recursos científicos muito maiores que os do século passado, em que a tuberculose quase não era curada, e agora muitos doentes saravam desse mal. Era uma luta sistemática e vitoriosa da saúde contra algo de negativo.

A casa do Barão de Ramalho

Lembro-me de que, a certa altura da Rua da Consolação, próxima ao cemitério, mas na calçada oposta, havia uma casa construída num estilo próprio ao século XIX. Era espaçosa, com aspecto confortável, mas muito comum e um pouco achatada, com uma espécie de pátio externo, para a evolução das carruagens.

Antiga casa do Barão de Ramalho, na rua da Consolação

Do lado de fora, havia uma placa com os dizeres: “Nesta casa residiu e morreu o Barão de Ramalho”. E figurava alguma data. Era uma solene proclamação das glórias dele, junto à casa onde ele havia morado.

Entretanto, ao passar em bonde, eu lia a placa e sentia qualquer coisa que não me agradava. Pensava com meus botões: “Eu, que ainda sou recente em relação a esse Barão de Ramalho, já não sei nada dele… Para que estar recordando-o, quando não se conhece quem ele foi? De que adianta essa pertinácia em se agarrar a alguns farrapos de recordação, que o passar do tempo já levou? Já perguntei a meus pais: eles se lembram de alguma coisa sobre o Barão de Ramalho. Minha avó se recorda bem dele. Os meus filhos e netos, o que saberão desse personagem?”

Barão do Ramalho, personagem do tempo do Império do qual Plinio ouvira falar em casa.

Soube depois que ele havia sido um barão do tempo do Império, conselheiro imperial e diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Era conhecido do meu tio Augusto, irmão de vovó, e contava-se inclusive um fato a respeito do relacionamento entre os dois.

Meu tio estava andando pelo Jardim da Luz, o qual naquele tempo era cercado por um muro. E, de repente, ouviu que alguém o chamava:

– Augusto! Augusto!

Era o Barão de Ramalho, sentado no alto do muro. Meu tio se aproximou dele, rindo, e perguntou-lhe:

– Mas, como o senhor foi parar no alto desse muro?

– Ajude-me a descer!

– Antes, conte-me como o senhor chegou até aí.

– Veio uma vaca correndo atrás de mim! Eu não sei como fiz, mas subi aqui. E agora não encontro jeito para descer, sem quebrar uma perna…

Meu tio ajudou o barão a descer.

Depois de saber quem ele tinha sido, eu refletia: “O Barão de Ramalho passou pela História, desconhecido até o momento de ser célebre, no fim da sua vida. Morreu e sumiu como o fumo. O que é agora essa celebridade?”

“La Rose de France”

Existia no caminho para o colégio uma floricultura, chamada “La Rose de France”, com uma grande vitrine, na qual se viam as flores expostas.

Em certo momento, os donos dessa casa resolveram instalar um sistema de umectar as flores de maneira a conservá-las melhor. Era simples, mas muito bem feito: a água escorria perpendicularmente ao longo de todo o vidro, bem devagarzinho e com certo charme, numa tal disposição que formava uma série de bonitos babados ou pequenos arcos em fila, exatamente como certas cortinas do século XIX.

Certo dia, indo ao colégio em bonde, passei em frente à floricultura e, de repente, notei aquela modificação na vitrine. Fiquei encantado e pensei: “Ah! Que maravilha! Que beleza! Que coisa estupenda! Se eu pudesse, desceria para olhar aquilo, mas não posso!”

Não sei como conseguiam fazer isso e nunca perguntei, pois sabia que eu não iria entender o mecanismo… Com certeza, a água devia entrar numa valeta e sumir, pois o chão não estava molhado.

Por que admirei tanto aquele cortinado de água? Porque ele me sugeria uma relação com a alma humana, reportando-me a certas situações históricas em que as pessoas tinham estados de espírito semelhantes à água assim disposta. Eu imaginava também a rua vazia e o espetáculo do jogo da água, para o qual ninguém olhava, mas que pacientemente se repetiria durante a noite inteira. Aquilo me fazia lembrar da triste solidão em que ia imergindo a civilização do passado, sem deixar a sua beleza.

Depois, procurei comentar aquilo com algumas pessoas, mas encontrei um desinteresse total…

O portão do cemitério

O portão de entrada do Cemitério da Consolação representava bem a grandeza da hora da morte

Outro ponto que me chamava a atenção, no percurso para o Colégio São Luís, era o portão de entrada do Cemitério da Consolação.

Ele fora construído numa época em que São Paulo era muito pequena. Então, passando diante desse local, eu me punha o seguinte problema: “Para que fizeram um portal tão grande, numa cidade tão pequena? Parece desproporcional”.

No entanto, depois pensava: “É preciso reconhecer: quem construiu isso quis manifestar, de algum modo, a noção da grandeza da hora da morte, pois o portão é concebido de modo solene e grandioso”.

Aquela pequena análise deleitava a minha alma e ajudava-me em minha formação.

Um carro de boi

A São Paulinho daquele tempo ainda era cercada pela tranquilidade e marcada pela grande solidão das vastidões do interior do Brasil, com aquilo que elas têm de calmo, meditativo, maravilhoso, mirabolante e também prosaico. De tal maneira que, em algumas raras vezes, no caminho para o colégio, eu encontrava carros de boi.

A São Paulinho daquele tempo ainda era cercada pela tranquilidade e marcada pela grande solidão das vastidões do interior do Brasil, com aquilo que elas têm de calmo, meditativo, maravilhoso, mirabolante e também prosaico. De tal maneira que, em algumas raras vezes, no caminho para o colégio, eu encontrava carros de boi.

Lembro-me perfeitamente de ter visto um desses carros, saindo de uma ruela junto à parte alta do cemitério da Consolação5, com os boiadeiros usando chapelão e descalços. Em plena cidade de São Paulo!

Por fim, o bonde chegava à Avenida Paulista e eu descia junto ao Colégio São Luís.

1 Esportista.

2 Belo.

3 Essa propaganda começou a circular em São Paulo em 1918, afixada nos bondes e nos postes da cidade.

4 Denominação dada no Brasil aos imigrantes italianos. A origem do termo é referente aos comerciantes que alteravam o peso das balanças “calcando a mão”.

5 Trata-se da Rua Coronel José Eusébio, que liga a Rua da Consolação à Rua Mato Grosso.

Deixe uma resposta